«Невозможно добиться глобализации, демократии и самоопределения одновременно»

«Русская планета» и Московская школа гражданского просвещения (до 2013 года Московская школа политических исследований — МШПИ) продолжают совместный проект — цикл лекций. Первая беседа состоялась с правозащитником Вячеславом Ивановичем Бахминым. Вторую лекцию прочитал политолог, профессор РАНХиГС, председатель Фонда ИНДЕМ Георгий Александрович Сатаров.

Постоянный эксперт Школы, председатель Центра либеральных стратегий (София, Болгария), научный сотрудник Гуманитарного института в Вене Иван Крастев в своей статье разъясняет, почему сегодня демократия зашла в тупик и есть ли ей альтернатива в западных обществах, а также в России.

Сегодня в большинстве государств у власти находятся выборные правительства. Большинство высших должностных лиц в крупнейших банках и транснациональных компаниях — это люди талантливые и яркие, с отличием окончившие лучшие университеты мира. Однако ни подъем демократии, ни возвышение «меритократов» не снизили озабоченности общественности тем, что «рынки функционируют не так, как ожидалось, ибо они неэффективны и нестабильны, что политическая система не сумела сгладить тяжелые неудачи рынка и что экономические и политические системы несправедливы в своей основе».

Итак, что вызвало сегодняшний кризис: неработоспособность демократических режимов или провал меритократической элиты?

Слова, которые более столетия назад звучали справедливыми относительно монархии, — «это понятная форма правления, потому что большинство людей воспринимают ее, и вряд ли где-либо на земле они готовы воспринять иное» — в настоящее время применимы к демократии. Демократический идеал неоспорим, и воля народа, выраженная в свободных и честных выборах, почти повсеместно воспринимается как единственный источник законной власти. В XXI столетии демократия распрощалась с большинством своих критиков, но, к сожалению, не с внутренними противоречиями.

В июне 2006 года, когда Роберт Фрико с триумфом победил на выборах в Словакии и сформировал правительство в коалиции с радикальными националистами Яна Слоты, словацкий Конституционный суд заявил, что некий гражданин подал иск об аннулировании всеобщих выборов. Истец утверждал, что республика не сумела учредить «нормальную» систему выборов и, следовательно, нарушила конституционное право граждан на разумное управление. В глазах истца избирательная система, которая привела к формированию столь разношерстной коалиции, как современное словацкое правительство, не могла быть «нормальной».

Франсуа Гизо. Изображение: Roger-Viollet / AFP / East News

Иск одинокого словака был не лишен смысла. Право на мудрое управление может противоречить праву голоса. Вот отчего либералы так часто нервничают по поводу вопросов демократии. Поистине, люди суеверные, которые знакомы с трудами влиятельного либерала XIX столетия Франсуа Гизо (1787–1874), могли бы заподозрить, что последний возродился в облике словацкого гражданина, требовавшего ответа от конституционного суда.

Именно Гизо и его коллеги — «доктринеры», используя все свое красноречие, утверждали, что демократия и система надлежащего управления могут сосуществовать только при режиме ограниченного избирательного права. На их взгляд, подлинный носитель суверенитета не народ, а разум. Таким образом, голосование необходимо рассматривать в терминах способностей, а не прав.

В XIX веке проявлением способностей было наличие собственности или образования; лишь те граждане, которые обладали должным уровнем образования или собственностью, могли быть наделены правом голоса. Современным последователям Франсуа Гизо существенно сложнее определить значение «способностей» — сегодня почти каждый гражданин получил некое образование и одновременно многие люди с неохотой делятся сведениями о своей собственности. В подобных обстоятельствах единственная гарантия, что носителем суверенитета станет разум, — это избирательная система, при которой каждый может голосовать, но голос избирателя необязательно влияет на все сферы государственного управления. Именно такое положение вещей постепенно установилось в Европейском союзе.

Хотя все мы готовы согласиться, что демократия подразумевает способность граждан влиять на принятие решений, затрагивающих их жизнь, в действительности это не так. Мы часто выступаем потребителями решений, принятых правительствами, которые мы не выбирали. В мире глобализации мы больше чем когда-либо зависим от решений других, в том числе людей, которые никогда не были и не будут частью нашего сообщества. Следовательно, возникает естественное стремление предупредить принятие неверных решений лицами, облеченными властью.

По правде говоря, демократия никогда не была исключительно успешной системой для предупреждения ошибок. Однако на институциональном, психологическом и интеллектуальном уровнях она облегчает труд по исправлению ошибок. В своей сути демократическое общество — это общество самокоррекции. Оно позволяет гражданам действовать на основе коллективного опыта и выносить из него уроки. Поэтому неслучайно демократические конституции — это главным образом руководства по предупреждению возможной катастрофы. Так, из Основного закона ФРГ становится ясно, что этот документ преследует цель не позволить лицам, подобным Адольфу Гитлеру, прийти к власти в Германии демократическим путем.

Таким образом, легитимность и успех демократии зависят не от ее способности принести людям процветание (автократическим режимам это удается не хуже) или счастье (увы, нам известно немало несчастных демократических стран), но от ее способности корректировать свою политику и формулировать общую цель. Именно это основное преимущество демократии сегодня находится под сомнением. Главный вопрос в том, в состоянии ли национальные демократии сохранить способность к самокоррекции, будучи зажаты между могущественными рынками и недовольными избирателями.

В книге, озаглавленной «Парадокс глобализации», гарвардский экономист Дэни Родрик утверждает, что у нас три возможности сгладить трения между национальной демократией и глобальным рынком. Можно ограничить демократию во имя повышения конкуренции на международных рынках. Можно ограничить глобализацию в надежде повысить демократическую легитимность у себя в стране. Можно, наконец, придать глобальный характер демократии за счет национального суверенитета. Однако невозможно добиться «гиперглобализации», демократии и самоопределения одновременно.

Тем не менее именно к этому, похоже, стремятся многие правительства. Они желают, чтобы люди обладали правом голоса, но не позволяют им следовать «популистской политике». Они желают снижения трудовых затрат и нередко игнорируют проявления социального протеста, но отказываются публично поддержать авторитарную «твердую руку». Они выступают за свободу торговли и экономическое взаимопроникновение, но хотят быть уверены, что при необходимости (в момент кризиса, подобного сегодняшнему) они смогут вернуться к национальному контролю над экономикой.

Поэтому вместо того чтобы сделать выбор между суверенной демократией, глобализированной демократией или покровительствующим глобализации авторитаризмом, круги политической элиты пытаются переформулировать демократию и суверенитет таким образом, чтобы невозможное стало возможным. В результате возникает демократия без выбора, суверенитет без смысла и глобализация без легитимности.

То, что до вчерашнего дня было соревнованием между двумя различными системами государственного управления — демократией и авторитаризмом, эволюционировало в соревнование между двумя формами «отсутствия альтернативной политики». В демократической Европе девиз состоит в том, что «не существует политической альтернативы» жестким экономическим мерам, и хотя избиратели могут сменить правительство, они не в силах изменить экономическую политику. Брюссель перевел в конституциональное поле многие из макроэкономических решений (вопросы бюджетного дефицита, уровня государственного долга) и де факто вывел их из избирательной политики.

В России и Китае то и дело говорится об «отсутствии политической альтернативы» современному правительству. Правящая элита обладает большей гибкостью и свободой в экспериментах с экономической политикой, однако из уравнения устранена возможность бросить вызов властям предержащим. В условиях, когда гражданам не дается возможность избрать «не то правительство», выборы либо находятся под контролем, либо фальсифицируются, либо запрещаются во имя «надлежащего государственного управления». В последние годы в этих странах мы наблюдаем рост нетерпимости к политической оппозиции и инакомыслию.

Так, непросто понять, становятся ли наши демократии неуправляемыми в силу того, что существенно возросло влияние общественности на процесс принятия решений, или, напротив, потому что голос граждан утратил свою силу из-за растущего влияния мировых финансовых рынков и удаления демократического принципа самоуправления из пределов политики.

Хотя история служит лучшим аргументом в пользу содружества демократии и свободного рынка — большинство процветающих обществ основаны на рыночной демократии, — всякому специалисту, изучающему демократические процессы, известно и о точках напряжения между рынком и демократией.

Тогда как демократия провозглашает равенство всех граждан (все взрослые граждане обладают правом голоса), свободное предпринимательство ставит полномочия человека в прямую зависимость от произведенной им экономической выгоды или находящейся в его владении собственности. Поэтому справедливо предположить, что средний избиратель в демократическом обществе выступит в защиту богатых, только если он сочтет, что это увеличит его собственные шансы на повышение благосостояния. Если капиталистическая система не пользуется общественной поддержкой, демократия не потерпит неравенства, проистекающего из рыночных отношений.

Представители правых политических кругов часто выражают обеспокоенность тем, что демократия разрушит свободный рынок. Одновременно левые не устают повторять, что неравенство доходов как неизбежное следствие рыночных отношений несет опасность выхолащивания демократического процесса. Однако в исторической перспективе трения между демократией и рынком были трениями между национальным рынком и национальной же демократией. В последние три десятилетия рамки этой дискуссии сместились кардинально.

Беппе Грилло. Фото: Mauro Scrobogna / AP

Справедливо утверждение, что в капиталистических демократиях правительство по-прежнему зависит от доверия избирателей. Однако природа этой зависимости изменилась. С точки зрения работы правительств в посткризисной Европе мы наблюдаем странное разделение труда между избирателями и рынками. Избиратели способны решить, кто войдет в состав правительства, — их голоса определят победившую партию, тогда как рынки продиктуют экономическую политику правительства вне зависимости от того, кто победит на выборах. В ходе ожесточенных дебатов в Европе о будущей институциональной архитектуре еврозоны становится понятно, что новые правила еще более ограничат способность избирателей влиять на решения в экономической сфере. Попросту говоря, рынки хотят быть застрахованы от глупых шагов и решений избирателей.

Однако, следуя гегелевской диалектике отношений «хозяин — слуга», слабые национальные демократии вечно играют шутки с всевластными финансовыми рынками, подобно случаю с Италией, где уже спустя год после прихода к власти поддержанного рынками Монти избиратели присудили победу оппозиционно настроенному комическому актеру Беппе Грилло и Сильвио Берлускони, ибо чем более рьяно политики стремятся лишить избирателей права совершать ошибки, тем больше избирателей оказываются склонными к парадоксальному голосованию.

В 1972 году американский социолог и психолог Уолтер Мишель провел революционный эксперимент, призванный помочь в понимании того, что определяет успех в жизни. Опыт был обманчиво прост. В детском саду Бинга в кампусе Стэнфордского университета каждому ребенку предлагали конфету (зефир). Ребенку обещали вторую конфету, если он готов был воздержаться от сладости в течение определенного времени. Цель эксперимента состояла в том, чтобы измерить, сколько времени каждый ребенок может противостоять искушению и как это соотносится с будущими успехами ребенка.

В противовес господствовавшему тогда мнению, постулировавшему чистый интеллект в качестве единственного залога успеха в жизни, опыт Мишеля указывал на то, что разум в основном зависит от самоконтроля. (Результаты эксперимента доказали правоту исследователя.) С точки зрения будущих успехов способность воздержаться от поедания конфеты оказалась важнее результатов теста на уровень интеллекта.

Опыт Мишеля вряд ли удивил бы протестантских богословов, которые давно утверждают, что жизнь на земле есть не что иное, как сопротивление «зефиру». Ирония, однако, в том, что как раз в то время, когда Мишель продемонстрировал, что успех в значительной мере обусловлен «способностью не позволять себе того или иного», западный мир уже двигался в обратном направлении.

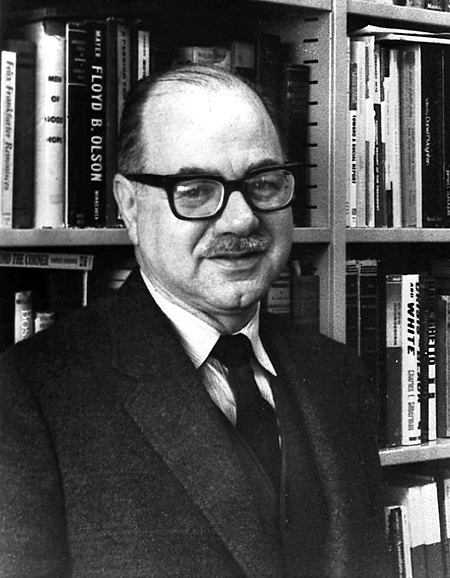

Дэниел Белл. Фото: архив, AP

Социолог Дэниэл Белл задавался вопросом, может ли полная победа рынка оказаться в конечном итоге опаснее распространения социалистических идей. Он опасался, что если логика рынка возобладает в других сферах человеческой деятельности — например, в политике или культуре, капитализм может прийти к самоуничтожению.

Сегодня мы голосуем практически по любому вопросу — выбирая лучшую песню, худший кинофильм или наиболее профессионального дантиста. Для молодого поколения опыт демократии необязательно связан с политикой. Демократия, можно сказать, вездесуща.

К примеру, все более демократическим становится футбол. В 2008 году команда английской третьей лиги «Эббсфлит» сделала важный шаг в направлении футбольной демократии: за скромную плату в 35 фунтов болельщикам было предложено право управлять командой, то есть голосовать через интернет и в режиме реального времени по всем важным вопросам, связанным с функционированием клуба. Компетенция участников охватывала все: от перевода игроков и управления бюджетом до дизайна сувениров с эмблемой клуба. Тридцать две тысячи участников из 122 стран стали членами «величайшей футбольной фантазии».

В целом, людям предоставили возможность «напрямую» управлять футбольными клубами, как раз когда они стали терять влияние на политику правительства. Проблема в том, что безудержное распространение демократии одновременно стерло границы между различными сферами человеческой деятельности (теми, которые должны управляться посредством голосования, и теми, в которых необходима профессиональная компетентность) и одновременно подорвало легитимность демократических институтов, подлежащих всеобщим выборам.

Десять лет назад британское социологическое агентство «YouGov» провело сравнительное исследование группы молодых людей, увлекающихся политикой, и схожей группы лиц, активно участвующих в телепрограмме (реалити-шоу) «Большой брат». Обескураживающее открытие состояло в том, что британские граждане чувствуют себя лучше представленными в шоу «Большой брат». Им проще было идентифицировать себя с персонажами телепрограммы и обсуждаемыми в ней идеями. Они сочли шоу более открытым, прозрачным и представительным. Формат реалити-шоу давал им ощущение значимости и соучастия — которое должны были, но не сумели обеспечить демократические выборы.

Логическое следствие подобных психологических и социальных установок — это, с одной стороны, снижение избирательной активности (в том числе явки избирателей) в западных демократиях и, с другой стороны, наметившаяся тенденция снижения избирательной активности людей малоимущих, безработных и молодых — то есть тех, которые, в теории, должны быть более других заинтересованы в использовании политической системы для перемены своей участи.

Таким образом, парадоксальным результатом вытеснения демократического принципа самоуправления за пределы политического поля стало то, что теперь мы голосуем по любому поводу, но при этом политическая власть избирателя снизилась.

В чем истоки столь сильной неприязни к меритократической элите — вот еще один ключевой вопрос, на который надлежит ответить. «Меритократия, — писал Ральф Дарендорф, — звучит как нечто исключительно положительное. Это понятие означает правление лиц, обладающих заслугами, достоинством (merito) – самых талантливых и самых образованных. Кому не захочется жить при меритократии? Последнюю следует безусловно предпочесть плутократии, при которой статус определяется богатством, геронтократии, когда к власти приходят одни престарелые, или даже аристократии, при которой роль играют лишь унаследованные титулы и вотчины».

Пожалуй, философы Платона были одними из первых известных нам меритократов, требовавших власти на основе своих знаний и компетентности. Сложность окружающего нас мира подводит рациональную основу под ожидания, что общество предпочтет видеть у власти людей наиболее образованных и компетентных, то есть меритократов. Однако все оказалось гораздо сложнее. Легитимность экспертов и профессионалов стала одной из первых жертв растущей сложности. Немалыми были и социальные издержки меритократического принципа формирования правящего класса.

Майкл Янг. Фото: Charles Hewitt / Picture Post / Getty Images / Fotobank.ru

Примечательно, что сам термин «меритократия» был введен в обиход не в полузабытом древнем трактате о благом правителе, а в заглавии антиутопического сочинения британского социолога Майкла Янга «Возвышение меритократии», опубликованного в середине прошлого столетия. В представлении Янга меритократическое общество — это не мечта, а кошмар. Это общество с огромным неравенством в доходах, где граждане утеряли чувство политического сообщества, где демократия превратилась в бутафорию и перспективы социальной мобильности затенены своекорыстной элитой, вытесняющей из общественно-политического поля всех остальных.

Многие из апокалиптических предсказаний Янга сегодня стали реальностью. Возвышение меритократического принципа означает, что сегодня в мире больше богатства, но и больше неравенства, чем 30 или 40 лет назад. К 2007 году, за год до кризиса 0,1% американских семей имели доход, в 220 раз превосходивший средний доход 90% населения страны. В 2011 году 20% населения США владели 84% совокупного богатства.

Такое положение наблюдается не только в Соединенных Штатах. Глобализация привела к снижению неравенства между государствами, однако она почти повсеместно увеличила неравенство внутри стран. За последнее десятилетие в эгалитаристской Германии неравенство росло быстрее, чем в большинстве развитых капиталистических стран. Рост неравенства в доходах сопровождается снижением социальной мобильности. В действительности неравенство присутствует в разных формах. Данные исследований свидетельствуют, что дети с хорошей успеваемостью из бедных семей с меньшей вероятностью получат образование в колледже, чем дети из богатых семей, которые хуже учились. Но даже окончив колледж, выходцы из бедных семей преуспеют в жизни с меньшей вероятностью, чем неуспевавшие в учебе дети богатых. Образование действительно содействует успеху в жизни, но оно выступает скорее как привилегия, нежели как социальный лифт.

В течение ряда лет образцом демократического общества, которым управляет меритократическая элита, служили Франция и Япония. Однако неудача двух этих обществ в адаптации к условиям глобальной конкуренции стала дополнительным доводом против подобных принципов управления государством.

Нередко отсутствие практического опыта и оторванность от жизни приводили меритократическое правительство к политическим просчетам. И хотя многие обозреватели с готовностью относят успехи коммунистического Китая к сосредоточенной на меритократии философии управления, правда в том, что в Китае меритократия это часто язык обоснования той иной политики, а не совокупность критериев для принятия оптимальных решений. В этом смысле показательно, что ни в России, ни в Китае карьерный успех губернаторов не обязательно сопровождается высокими экономическими показателями соответствующих регионов. Данное обстоятельство не означает, что в Китае не ценятся образование и опыт. Оно лишь показывает, что патронажные отношения в этом обществе важнее.

Любопытно, что из 250 членов комитетов коммунистической партии в провинциях Китая — элитарной группы, в которую входят партийные боссы и губернаторы — 60 человек утверждают, что они обладают ученой степенью (внушительный процент), но при этом пятьдесят человек из упомянутых шестидесяти получили степень, уже занимая высокую должность. Это означает, что обладание докторской степенью увеличивает карьерные шансы в Китае, однако при этом пребывание в высших эшелонах власти намного увеличивает шансы получить ученую степень.

Как растущее расслоение общества на богатых и бедных, так и неприязнь к элите особенно явственны в посткоммунистическом мире. Сегодня многие восточные европейцы считают, что щедрые плоды окончания холодной войны пожал не народ, а «вырвавшаяся на свободу» номенклатурная элита. Люди считают, что демократия запустила процесс, избавивший экс-коммунистическую элиту от страха (чисток), от чувства вины (за свое богатство), от довлевшей над ней идеологии, общественных обязанностей, чувства преданности родине и даже от необходимости управлять. Можно с уверенностью утверждать, что во многих восточноевропейских странах посткоммунистическая элита вызывает большее раздражение, чем ее коммунистические предшественники. Так почему коммунистические элиты прошлого воспринимаются сегодня как меньшее зло по сравнению с посткоммунистической элитой?

Одна из причин состоит в том, что несмотря на жестокость коммунистической элиты, она была более доступной — представители госаппарата были обязаны в той или иной мере общаться с простыми гражданами. Таков был идеологический императив и предварительное условие партийного контроля над обществом. Однако такова была и действительность, на которую неизбежное влияние оказывали дефицит, неформальные договоренности, обмен услугами, сделки на черном рынке, партийные связи, посредством которых люди перемещались в социальном поле.

Двадцать лет назад даже член партийной номенклатуры должен был поддерживать добрые отношения с зеленщиком, если ему нужны были свежие фрукты. Он, скорее всего, откликнулся бы на просьбу зеленщика, попроси тот его об услуге. В извращенном мире экономики дефицита зеленщик сам решал, кому достанутся лучшие плоды. Он был ничтожен и могуществен одновременно. Но если коррупция коммунистической системы несла зеленщику определенные выгоды, в эпоху посткоммунистической коррупции он стал жертвой. Революции 1989 года дали ему свободу слова, передвижения, голоса и потребления. При этом он утерял свое ограниченное, но не ничтожное влияние на элиту.

Власть избирателя более абстрактна, чем влияние, которым зеленщик пользовался в силу своих связей. Теперь никому не нужно дружить с зеленщиком ради свежих фруктов. Он более не может просить об услуге влиятельных клиентов. И у него нет контакта с политическим классом — современный политик говорит с избирателями посредством телевидения и слушает их посредством социологических опросов.

Джон Роулз выразил мнение многих либералов, сказав, что быть неудачником в меритократическом обществе не так болезненно, как в явно несправедливом, лишенном равенства обществе. Согласно его мнению справедливые правила игры способны примирить человека с неудачей. Однако либералы — далеко не всегда проницательные психологи или специалисты по внутренней жизни неудачников. В действительности гораздо мучительнее быть неудачником в обществе, где человек вынужден нести полную ответственность за свой провал, чем в обществе, где, очевидным образом, возможным виновником ваших неудач была система.

Джон Роулз. Фото: Frederic Reglain / Gamma-Rapho / Getty Images / Fotobank.ru

Итак, в нашем взаимозависимом мире элиты в гораздо меньшей степени, чем раньше, зависят от граждан. Традиционная аристократическая элита имела определенные обязанности, и традиции несения службы прививались дворянам с детства. То обстоятельство, что поколения предков, глядевших на дворян с портретов в родовых имениях, выполняли эти обязанности, побуждали относиться к таковым серьезно. В Великобритании, например, число выходцев из высшего класса общества, погибших на полях Первой мировой войны, превышало число погибших — выходцев из низов.

Новая элита не приучена жертвовать. Дети этих людей не гибли на войнах. Сама природа и «конвертируемость» новой элиты делает ее практически независимой от давления государства. Представители элиты не зависят от образовательной системы своей страны (их дети ходят в частные школы) или национальной системы здравоохранения (они могут позволить себе больницы более высокого класса). Они утратили способность разделять чувства и страсти своих сообществ. Для многих людей такая независимость элит равнозначна утрате гражданами способности влиять на политику.

Неприемлемой современную элиту делает как раз ее конвертируемость и осознанное стремление зарабатывать деньги «так, как угодно», не будучи никому должным и находясь за пределами всякого общества. Поэтому свобода — это и счастье, и проклятие новой элиты. Свобода позволяет ей уйти от давления на местном (национальном) уровне и обрекает ее на нелегитимность. Лучший пример — острая ненависть в обществе к финансовой элите. Землевладелец не в силах унести с собой из страны землю, а промышленник старого образца не убежит с фабрикой. Финансист перемещает капитал с большой легкостью. Новая элита полна самоуверенности в силу своей мобильности и непринадлежности к какому-либо сообществу.

Отношения между людьми и меритократической элитой начали напоминать отношения между современными футбольными клубами и их болельщиками. Именитые клубы тратят баснословные деньги, чтобы заполучить лучших игроков и порадовать болельщиков. Проблема в том, что только постоянные успехи и победы могут гарантировать команде преданность трибун, ведь ничто больше не объединяет игроков и их болельщиков. Они не уроженцы одного квартала. У них нет общих друзей. Большинство игроков в ведущих футбольных командах даже не принадлежат к одной стране. Болельщики готовы приветствовать свои клубы в пору триумфа, но с большой вероятностью оставят их в дни поражений. Меритократическая элита — это элита наемническая. Ее представители не принадлежат к сообществу, но желают снискать уважение, восхищение или даже любовь.

То, как представляют себя новые «глобальные элиты», сродни картинке, которую Маркс нарисовал для пролетариата в «Коммунистическом манифесте» — они суть производительная сила общества; их отчизна — весь мир, и будущее принадлежит им. Тогда как «национализировать» элиту мечтает не только президент Путин, но и представители многих протестных движений, возникших в Европе в недавние годы. Именно отсутствие у элиты чувства корней и сопричастности к делам общества вызывает к ней такое презрение.

Парадокс нелегитимности меритократических элит свидетельствует о том, что подлинная власть и влияние происходят не из независимости элиты от общества, а, напротив, из ее зависимости. Люди доверяют вождям не только за их компетентность, но и потому что верят, что во время кризиса они останутся на корабле, а не бросятся к спасательным шлюпкам. Подозрительность в отношении элиты вызывает как раз ее «конвертируемая компетентность», приспособленность с равным успехом управлять банком в Болгарии и в Бангладеш. Люди справедливо опасаются того, что в бедственную пору меритократы предпочтут уехать, а не нести вместе со всеми тяготы кризиса. В глазах народа то обстоятельство, что элита «приватизировала» социальный «аварийный выход», сделало этот слой общества не только менее легитимным, но и гораздо менее могущественным.

Парадокс современного мира состоит в том, что демократизация общества ироничным образом привела к снижению политического влияния избирателей и росту социального неравенства, тогда как глобализация раскрепостила элиты, но лишила их легитимности и способности управлять. Если до 1970-х годов распространение демократии сглаживало неравенство в обществах, то подъем демократии в настоящее время (в противовес Токвилю) сопровождается ростом неравенства в доходах. Джон Данн убедительно показывает, что именно разрыв между идеалом эгалитаристского общества и идеалом демократии объясняет притягательность демократии сегодня. Именно счастливое открытие, что сегодня выборы не только не таят угрозы для богатых, но также открывают некие перспективы почти для всех членов общества, служат залогом устойчивости и успеха демократии. Тогда как меритократия нередко служит оправданием для растущего социального неравенства (разрыв в доходах вызван технологическими переменами), именно демократия делает неравновесные режимы политически возможными.

Таким образом, размышляя сегодня о странных взаимоотношениях между демократией и меритократией, можно сделать предварительные выводы. Логично предположить, что сегодняшний мир родился из сочетания демократического и меритократического принципов. Это означает, что выход из современного кризиса управления состоит не в одном повышении уровня гражданского участия и не в росте технократии и передаче процесса принятия решений в руки более компетентных бюрократов. Более того, не слишком полезным окажется и дальнейшее взаимопроникновение демократии и меритократии. Пожалуй, ключевой вопрос состоит в переосмыслении самого значения политики в современном мире глобализации. Управляемым общество делает наличие общей цели и, по меньшей мере, минимальная социальная сплоченность.

В годы холодной войны в условиях необходимости держать закрытой границу с коммунистическими странами западные демократии оставляли проницаемыми границы между социальными классами. В эпоху устойчивых национальных демократий политическая сила гражданина-избирателя была обусловлена и тем, что он одновременно был гражданином-солдатом, гражданином-рабочим и гражданином-потребителем. Имущество богатых зависело от готовности рабочих защищать капиталистический порядок. Гражданин-избиратель был необходим, так как защита страны зависела от его готовности выступить против врагов родины. Он был важен, так как его труд обогащал страну. Наконец, он был нужен, так как потребление им товаров и продуктов служило двигателем экономики.

Чтобы понять, почему нынче граждане западных стран не могут с легкостью контролировать политиков демократическими средствами, нужно проанализировать процессы размывания различных внеизбирательных форм зависимости политиков от граждан. Когда граждан-воинов заменяют беспилотные самолеты и профессиональные армии, то существенно ослабевает один из основных факторов заинтересованности элиты в общественном благосостоянии. Наводнение рынка дешевой рабочей силой в лице иммигрантов, а также «аутсорсинг» производства, также снизили готовность элит к сотрудничеству со своими согражданами. В пользу снижения влияния граждан на правящий класс говорит и то обстоятельство, что во время недавнего экономического кризиса поведение фондового рынка США более не зависело от потребительской способности американцев. Упадок влияния гражданина-воина, гражданина-потребителя и гражданина-рабочего объясняет утрату избирателями власти, но также и растущую неуправляемость современных демократий.

Парадокс современной демократической ситуации превосходно выражен в замечании Стивена Холмса, профессора права в Нью-Йоркском университете: «Как возможно сохранить элиту, которая была бы легитимна на глобальном и местном уровне одновременно?».