Новости – В мире

В мире

Левое понимание национализма: исторический обзор

Рейнхарт Козеллек. Источник: rai.ox.ac.uk

В издательстве «Новое литературное обозрение» выходит ключевое произведение «истории понятий»

12 октября, 2014 07:15

13 мин

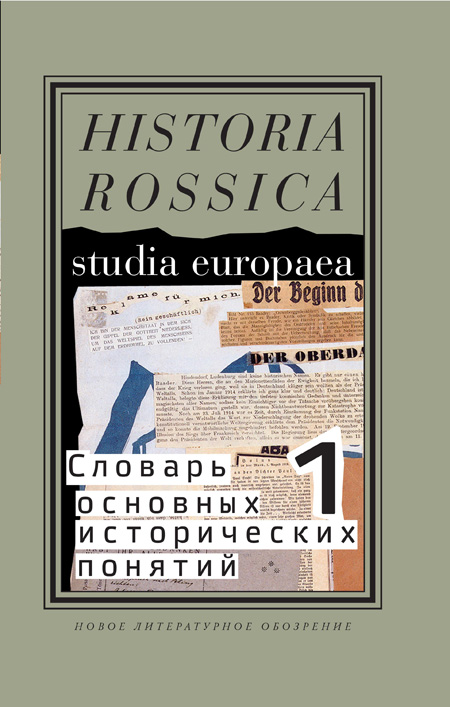

В издательстве «Новое литературное обозрение» с 2012 года выходят сборники статей, созданные совместного с проектом Германского исторического института в Москве (ГИИМ). Его цель: попытка рассмотреть отечественную историю в рамках достижений мировой и, прежде всего, немецкой исторической школы. Некоторые книги, вышедшие в серии Studia Europaea, уже обозревались на «Русской планете». Это «Изобретение века», «Большая война России» и «Война во время мира».

На этот раз на русском языке появилось сокращенное издание 8-томного фундаментального словаря «Основные исторические понятия», который выходил в Германии с 1972 по 1997 год. Книга была создана основателями одного из наиболее влиятельных направлений современной исторической науки — «истории понятий»: Рейнхартом Козеллеком, Хорстом Гюнтером, Кристианом Майером и другими. В центре исследовательского фокуса — понятия и семантическое значение явлений модерна: политика, общество, нация, публичность, революция и так далее.

«Русская планета» публикует фрагмент статьи «Народ, нация, национализм, масса» из второго тома «Словаря основных исторических понятий».

Разбор социалистического понятия о народе и нации надо начинать с Гегеля — не в том смысле, конечно, что Гегель был социалистом, а потому, что его представления о ходе мировой истории и роли в ней народов и наций оказало определяющее влияние на представления Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Фердинанда Лассаля (хотя этим воздействие гегелевских идей, разумеется, не исчерпывалось). Гегель, который понятия «народ» и «нация» почти всегда использовал как синонимы, интерпретировал мировую историю как процесс в своих предпосылках и в своем результате разумный, потому что основанный на способности человека к совершенствованию и телеологически направленный на осознание мировым духом своей свободы.

«Всемирная история» как «прогресс в сознании свободы» есть одновременно исполнение Божественного «плана»: великие индивиды и народы, которые преследуют и удовлетворяют собственные частные интересы, выступают — и в этом заключается «хитрость разума» — одновременно бессознательными «средствами и орудиями» того «мирового духа», который через них приближается к своему совершенству.

Воплощением уровня осознания свободы в каждый момент является государство — оно «есть Божественная идея как она существует на земле» и в таковом качестве «оно есть точнее определяемый предмет всемирной истории». На основе этих рассуждений Гегель пришел к классификации народов по признаку их государственности или их функции во всемирном историческом процессе. На самой низшей — доисторической — ступени стоят у него народы, которые создания государства не (или еще не) осуществили:

«Народ изначально еще не государство, и переход семьи, стада, племени, толпы и так далее в состояние государства составляет формальную реализацию идеи вообще в нем. Без этой формы ему как нравственной субстанции, каковой он сам по себе является, недостает объективности [...] и поэтому он не получает признания». Над народами без государства возвышаются «цивилизованные нации», которые «с другими, которые отстают от них в существенных моментах государства, обращаются как [...] с варварами, осознавая неравенство прав».

И наконец, верхнюю ступень в иерархии народов занимает тот народ, который в каждый данный момент является «всемирно-историческим»: «Он во всемирной истории для данной эпохи — господствующий народ, и лишь однажды он может составить в ней эпоху. Перед лицом этого его абсолютного права быть носителем ступени развития мирового духа в настоящее время духи других народов бесправны».

Это уже указывало на то, что всемирный исторический процесс Гегель понимал как «движение по ступеням», в ходе которого «четыре всемирно-исторических царства: 1) восточное; 2) греческое; 3) римское; 4) германское» — последовательно воплощают ступени развития мирового духа. Переход с одной ступени на другую происходит диалектически: продвигаясь к совершенной идее самого себя, «конкретный дух народа» готовит собственную гибель, которая одновременно означает выступление «другого всемирно-исторического народа» и начало новой «эпохи» всемирной истории.

Маркс и Энгельс, которые перенесли гегелевскую историческую телеологию в сферу экономики, считали нацию вторичным феноменом капиталистического экономического порядка, то есть необходимым, но в конечном счете преходящим явлением внутри другого, гораздо более обширного — истории борьбы классов.

В коммунистическом манифесте об этом сказано так: «Буржуазия все более и более уничтожает раздробленность средств производства, собственности и населения. Она сгустила население, централизовала средства производства, концентрировала собственность в руках немногих. Необходимым следствием этого была политическая централизация. Независимые, связанные почти только союзными отношениями области с различными интересами, законами, правительствами и таможенными пошлинами, оказались сплоченными в одну нацию, с одним правительством, с одним законодательством, с одним национальным классовым интересом, с одной таможенной границей».

Классовый характер нации как формы капиталистической организации экономики и господства имел важные следствия для борьбы рабочих, которые, собственно, «не имели отечества»:

Если не по содержанию, то по форме борьба пролетариата против буржуазии является сначала борьбой национальной [...] Так как пролетариат должен прежде всего завоевать политическое господство, подняться до положения национального класса, конституироваться как нация, он сам пока еще национален, хотя совсем не в том смысле, как понимает это буржуазия«.

Памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу в Берлине. Фото: Herbert Knosowski / AP

Памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу в Берлине. Фото: Herbert Knosowski / AP

Господство пролетариата, согласно ожиданиям Маркса и Энгельса, «еще более ускорит» исчезновение «национальной обособленности и противоположностей народов», которые и так «все более и более исчезают» при капитализме в связи со складыванием всемирного рынка и «единообразием промышленного производства [...] Вместе с антагонизмом классов внутри наций падут и враждебные отношения наций между собой».

Стоя на позициях интернационализма, Маркс и Энгельс не хотели признавать за нациями никакого права на самостоятельное бытие. Свойственное им телеологически ориентированное понимание истории побуждало их мерить ценность наций по значимости для общего революционного процесса, который занял у них место гегелевского мирового духа, постепенно осознающего свою свободу.

То есть их понимание нации было в основном функционалистским. Оно могло принимать самые разные конкретные формы: если «польский народ» Маркс и Энгельс в своих репортажах о дебатах во Франкфуртском национальном собрании еще причисляли к «необходимым народам», потому что его революционную борьбу за национальную независимость они рассматривали и как борьбу против реакционного Священного союза, то всего лишь два с половиной года спустя в одном письме Энгельса к Марксу читаем: «Чем больше я размышляю над историей, тем яснее мне становится, что поляки — une nation foutue [пропащая нация, обреченная нация], которая нужна, как средство, лишь до того момента, пока сама Россия не будет вовлечена в аграрную революцию. С этого момента существование Польши теряет всякий смысл».

Впрочем, наряду с элементами, касавшимися экономической функции, в социалистическое понятие народа и нации вошли и такие элементы, которые касались национальных и демократических смыслов; это в основном происходило благодаря влиянию Фердинанда Лассаля и в значительной мере объясняет наблюдаемую в позднейшее время амбивалентную позицию германской социал-демократии в национальных вопросах. Лассаль был убежден, что государственная независимость наций есть непременное условие для их демократизации. В 1859 году он писал:

«Понятие демократии означает не что иное, как автономию, когда народ сам издает для себя внутренние законы. Но откуда взяться этому праву, как можно было бы его хотя бы помыслить, если бы ему не предшествовало право автономии внешней, право на свободное, не зависящее от иностранных держав самостоятельное устройство народной жизни! Принцип свободных, независимых национальностей является, таким образом, базисом и источником, матерью и корнем понятия демократии вообще».

Тем самым Лассаль признавал за национальным государством самостоятельную политическую ценность, намного превосходившую значение вторичного феномена капиталистического порядка производства и господства. О том, в какой большой мере Лассаль еще находился в плену категорий гегелевской мысли, не перенося их в экономическую область, говорит тот факт, что он выводил «принцип свободных национальностей» из «права народного духа на свое собственное историческое развитие и самоосуществление», однако связывал это право с условием, «чтобы наличествовал народный дух, развивающийся по-своему и идущий в ногу с культурным процессом целого. Иначе, — лаконично заключает Лассаль, — завоевание станет правом, причем либо с самого начала, либо потом будет доказано, что оно таковым являлось».

Применительно к конкретной политической ситуации 1859 года Лассаль делал из этого вывод, что австрийское государство, которое в 1848–1849 годах смогло «покорить» три жившие в нем «большие культурные нации — немцев, итальянцев, венгров [...] лишь натравив на них дикие и варварские составные части своего народа, подняв с помощью лести малюсенькие нации (Natiönchen), такие как русины и рацы», — должно быть «разорвано, разрублено на куски, уничтожено» и «размолото в пыль».

Фердинанд Лассаль. Источник: wikipedia.org

Фердинанд Лассаль. Источник: wikipedia.org

Лассаль считал, что «великодушная немецкая нация» просто обязана рассматривать борьбу итальянцев «за народную свободу» как дело, касающееся и ее самой (tua res agitur), и рекомендовал в связи с этим Пруссии не занимать сторону Австрии, тем самым «делая мир народных духов своими врагами», а «позаботиться о нашем собственном национальном деле [...]: "Если Наполеон пересматривает европейскую карту по принципу национальностей на юге, — хорошо, тогда мы сделаем то же самое на севере. Если Наполеон освободит Италию, — хорошо, тогда мы возьмем Шлезвиг-Гольштейн!" И с этим заявлением послать наши войска против Дании!»

Этот, пожалуй, самый радикальный голос в публицистической дискуссии по поводу войны в Италии еще раз показывает, что было бы большой ошибкой рассматривать понятие народа и нации у социалистов как однородное. Его очевидные внутренние противоречия проистекали в конечном счете из того, что германская буржуазия — как и третье сословие во Франции в 1789 году — пыталась закрепить статус нации только за собой, а широкие низшие слои стремилась по-прежнему не допускать к политической, социальной и хозяйственной жизни. Тем самым «поднимающееся эмансипационное движение "четвертого сословия" оказалось перед выбором: либо поставить свой социализм на национальную основу [...], либо в соответствии с принципом интернациональной солидарности обратиться против чисто "буржуазной" нации».

Поскольку социалисты в этом конфликте не сумели прийти к однозначному решению, их понятие о народе и нации не могло не остаться внутренне противоречивым.

То, что касается социалистов, mutatis mutandis верно, однако, и для остальных политических направлений и партий. У всех были свои проблемы с определением того, кто же составляет ядро «народа» и «нации», причем не только потому, что их словоупотребление должно было оставаться адекватным ситуации, а значит, вариативным: дело было еще и в том, что внутри каждого направления и каждой партии заявляли о себе разнообразные интеллектуальные течения и политические пристрастия. Поэтому если обсуждаемые понятия часто использовались, то это не должно скрывать от нас того факта, что семантический консенсус — хотя бы в рамках отдельных групп — пока еще отсутствовал. В этом, возможно, и заключается подлинное значение понятия народа и нации: оно было индикатором гетерогенности политической мысли в Германии до 1871 года.

Словарь основных исторических понятий: Избранные статьи в 2-х томах / Перевод с немецкого К. Левинсон; сост. Ю. Зарецкий, К. Левинсон, И. Ширле; научный редактор перевода Ю. Арнаутова. — М.: Новое литературное обозрение, 2014

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости