Новости – Пресса

Пресса

«Русское слово»: освобождение Польши как русская национальная задача

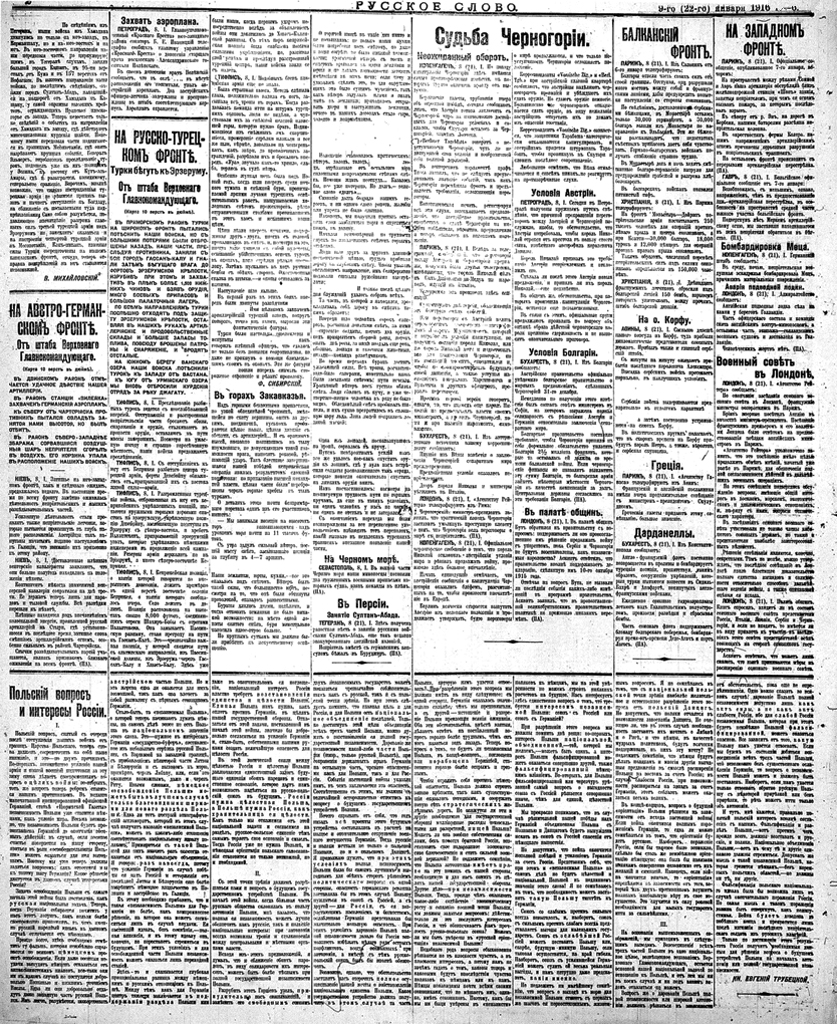

Газета Русское слово от 09 (22) января 1916 года.

Привлечь скот в Москву можно лишь повышением таксы на мясо

13 октября, 2014 09:40

6 мин

Суббота, 9-го (22-го — по новом у стилю) января 1916 года, Москва № 6

Стоимость войны

По мере того, как затягивается неслыханная в истории борьба народов, мысль не только специалистов, но и обыкновенных интеллигентных людей все чаще и чаще останавливается на вопросе, какой урон наносит хозяйству война, во что оцениваются приносимые жертвы. Ответ на этот вопрос тем более интересен теперь, когда события, — очевидно, для всех, — протекают под знаком «ставки на истощение». Иностранная печать неоднократно пыталась подвести итоги произведенных затрат и приблизительно вычислить предстоящие. Так недавно английский журнал «The Statist» определил, что одних военных займов с начала борьбы до октября 1915 года было произведено в шести главных государствах (в Великобритании, Франции, России, Италии, Германии и Австро-Венгрии) на сумму свыше 126 миллиардов франков, и столько же надо рассчитывать на второй год войны. То есть расходы на два года определяются цифрой около 100 миллиардов рублей (одних процентов по займам придется платить 5-6 миллиардов рублей в год!).

Ныне мы хотим познакомить читателей с любопытными выкладками английского еженедельного журнала «The Economist», известного своей осторожностью и объективностью. В «военном» дополнении к номеру от 18 декабря (№3773) журнал многосторонне выясняет вопрос о материальных жертвах воюющих европейских государств. Исчисления на будущее время сделаны в предположении (маловероятном), что военные действия закончатся 31 марта 1916 года, но еще в течение четырех месяцев (по 31 июля) расходы будут производиться в прежнем объеме (для демобилизации армии, пополнения военных припасов и пр.). В расчеты не входят убытки, причиненные уничтожением и порчей имущества в оккупируемых местностях, расходы на пенсии, потери от расстройства торговли, биржевого оборота и пр. Размер ущербов такого рода будет выясняться исподволь, после прекращения военных действий. Несомненно, он выразится также в чудовищных цифрах. Но здесь будет идти речь лишь о прямых казначейских тратах на войну. Нижеследующая таблица сопоставляет прямые расходы (в миллионах фунтов стерлингов, паритет которых на русские деньги — около 9,5 рублей, а в бумажках теперь колеблется около 16 рублей) держав согласия (Антанты — РП) и союза (центральных держав — РП) за два года.

Первый год (млн.ф.) Второй год (млн.ф) Оба года (млн.ф)

Великобритания 550 1000 1550

Франция 680 975 1655

Россия 625 800 1425

Италия 110 250 360

Бельгия и Сербия 120 100 220

Итого союзники 2085 3125 5210

Германия 850 1250 2100

Австро-Венгрия 500 600 1100

Турция и Болгария 40 130 170

Итого враги 1390 1980 3370

Все воюющ. государства 3475 5105 8580

Общий расход, как видим, выражается на русские деньги суммой около 80 млрд. рублей, если считать на золото и 136 млрд. рублей бумажками по нынешнему курсу.

«The Economist» делает смелую попытку подсчитать экономический ущерб «человеческого капитала», определяя ценность каждого убитого или навсегда потерявшего работоспособность шестикратной суммой годового заработка. В предположении количества жертв для держав согласия за два года в два миллиона человек при средней стоимости жизни в 382 фунта, итог выражается цифрой 765 миллионов фунтов, для противников (1.980.000 человек по 414 фунтов) в 820 миллионов фунтов. А для всех воюющих в 1585 миллионов фунтов. Следует прибавить, что вычисления эти страдают скорее преуменьшением, чем обратно. <…>

М.Бернацкий

От штаба Верховного Главнокомандующего

На Австро-германском фронте

В Двинском районе отмечается удачное действие нашей артиллерии. В районе станции «Вилейка» захвачен германский аэроплан. К северу от Чарторийска противник пытался овладеть занятой нами высотой, но был отбит. <…>

На Русско-турецком фронте

Наши части, преследуя противника, заняли с боя город Гассан-калу и гнали затем бегущего врага до фортов Эрзурумской крепости, изрубив при этом и захватив в плен более 1500 нижних чинов и взяв орудия, много боевых припасов и большой палаточный лагерь. <…>

Киев, 8 января. Доставленные пленные венгерские кавалеристы заявляют, что они более полугода находились на положении пехоты. Контингент некогда знаменитой венгерской кавалерии сократился на две трети. Ее держат теперь лишь для парадов и тыловой службы. Пленные находятся под впечатлением от колоссальной энергии, проявленной русской артиллерией на Стрыпе, где установившееся в последнее время затишье снова сменилось артиллерийским огнем, особенно сильным в районе Чарторийска.

Тифлис, 8 января. Преследование разбитых турок ведется с неослабевающей энергией. Отступающие и расстроенные неприятельские части бросают обозы, снаряжение и оружие, сталкивают в пропасти орудия, оставляют в пути массы замерзших. Несмотря на ужасную погоду и страшно пересеченную местность, наши войска продолжают преследование.

Польский вопрос и интересы России

Польский вопрос, снятый с очереди после отступления наших войск от границ Царства Польского, теперь снова должен сосредоточить на себе наше внимание, и это — по двум причинам. Во-первых, несомненное усиление нашей армии и нашей военной подготовки за эту зиму снова делает своевременным вопрос о целях войны, во-вторых тот же вопрос теперь ребром ставится нашими противниками. В недавно напечатанной инспирированной официозной Германией статье «Цюрихской газеты» независимость Польши теперь уже ставится немцами, как условие мира. Весьма возможно, что независимость Польши будет провозглашена Германией до окончания военных действий: в случае, если военное счастье повернется на нашу сторону. Явиться в роли «освободительницы Польши» может оказаться для нее выгодным. <…>

Задача освобождения Польши с самого начала этой войны была поставлена как русская национальная задача. Теперь, когда Германия собирается похитить у нас этот лозунг, как нельзя более своевременно припомнить, чем русский народ отличается от немецкого.

Газета Русское слово от 09 (22) января 1916 года

Прежде всего здесь необходимо отметить ту фальшь, которая неизбежно скрывается во всяком немецком проекте освобождения. Если даже военные неудачи вынудят немцев отказаться от аннексионистских планов, все-таки они ни в коем случае не поступятся добровольно Познанью и нижним течением Вислы. Едва ли они добровольно отдадут даже западную часть русской Польши. Им легче, разумеется, пожертвовать австрийской частью Польши. Но и эта жертва едва ли окажется для них возможной, так как она влечет за собой размолвку с верным союзником Германии. Стало быть, та «независимая Польша», о которой теперь начинают думать немцы, на самом деле вовсе не есть Польша в национальном значении этого слова. Это — нужное в интересах Германии «государство-буфер», составленное из небольшого отрезка русской Польши, с Варшавой на западной границе, с прибавлением некоторой части Литвы и Белоруссии и с выходом к морю примерно через Либаву. <…>

Национальный интерес России властно требует восстановления единства и целости Польши. Единая Польша нам нужна, как оплот против Германии в целях нашей государственной обороны. <…> России нужна целостная Польша, а Польше нужна Россия, как хранительница ее целости. <…> В случае решительной нашей победы над Германией объединенная Польша с Познанью и Данцигом будет вынуждена искать в союзе с Россией спасения от немецкого нашествия. <…>

Князь Евгений Трубецкой

Государственный долг

Расходы, связанные с войной, прежде всего выражаются в росте государственной задолженности и кредита на оплату процентов. Государственный долг на ноябрь 1915 года составлял около 17 800 000 000, но к этой сумме надлежит добавить еще ту часть кредита в 3 000 000 000, открытого нам Англией (из 6%) для оплаты заказов, которая окажется использованной в течение декабря и ноября, а также часть кредита, открытого во Франции в размере 500 000 000.

В объяснительной записке к смете по системе государственного кредита на 1916 год показано, что на 1 января 1914 года государственный долг достигал 8 800 000 000. Таким образом, за время войны до декабря долг увеличился на сумму около 9 000 000 000.

Мясной кризис

Вчера в конторе московских городских боен под председательством московского градоначальника Е.К.Климовича состоялось совещание по вопросу о мерах к устранению мясного кризиса. В совещании приняли участие: помощник московского градоначальника по продовольственной части Б.Н.Палеолог, председатель комитета московской мясной биржи М.П.Гуров, члены комитета мясной биржи, представители городского общественного управления с членом управы Д.Д.Дувакиным во главе, уполномоченные от прасолов, комиссионеров и мясоторговцев.

Обсуждался вопрос о причинах мясного кризиса в Москве. Из речей представителей мясной торговли выяснилось, что признаки мясного голода появились еще в ноябре и декабре прошлого года. Тогда же комитетом мясной биржи были возбуждены ходатайства об увеличении таксы на мясо. Все эти ходатайства не имели успеха. Между тем, кризис осложнялся и достиг настоящих грозных размеров.

Газета Русское слово от 09 (22) января 1916 года

По словам комиссионеров, скот в местах закупок имеется, но его закупают не для Москвы, а для Петрограда и тех провинциальных городов, где цена на мясо стоит не дешевле 10 рублей за пуд.

Нежелание прасолов везти в Москву скот некоторые участники совещания объяснили, помимо низкой цены на мясо, и стеснительными условиями торговли. Указывалось, что необходимо прежде всего уничтожить распределение скота по категориям. Порядок этот привел к тому, что крупный скот, вес которого не достигал нескольких фунтов до нормы, установленной для первой категории, продавался уже по ценам второй категории, и таким образом хозяева недополучали с каждой туши по несколько рублей.

По единогласному заявлению членов комитета мясной биржи, представителей комиссионеров, быкобойцев и мясоторговцев, привлечь скот в Москву можно лишь повышением таксы на мясо. <…>

На площадке

Вчера обычный мясной торг не мог состояться, так как на площадку четырьмя хозяевами было поставлено всего 72 быка. Позднее прибыла по железной дороге еще партия скота в 40 голов. Вся эта незначительная ставка распределена комитетом мясной биржи для нужд различных общественных учреждений. <…>

Облава на бирже

В числе причин, вызвавших и продолжающих вызывать дороговизну продуктов первой необходимости, давно уже указывали на деятельность всевозможных дельцов, нахлынувших за время войны в Москву со всех концов России.

Среди этих дельцов, как было установлено, находилось немало лиц, не имевших права жительства в Москве и торговавших без промысловых свидетельств. <…>

Вчера после полудня, в разгар биржевого собрания на Биржевой площади, на Ильинке и в прилегающих переулках появились усиленные наряды полиции с приставом городской части капитаном И.И.Добровольским. Здесь же были начальник сыскной полиции К.П.Маршалк, его помощник В.Е.Андреев и агенты сыскной полиции. Дельцы, заключавшие сделки около биржи, почуяв недоброе, бросились с криками врассыпную, но всюду наталкивались на полицейских и в конце-концов попадали в городской участок.

Слухи о появлении полиции вызвали большой переполох и в биржевом зале. Многие биржевики, даже из числа москвичей, бросились к выходу, желая «во избежание неприятности» уехать. Но их уже встречали чины полиции, которые требовали предъявления входного билета, паспорта и т.д.

Не имевших документов группами, под конвоем городовых, отправляли в городской участок. В числе лиц, у которых не оказалось документов, попались и некоторые владельцы крупных фирм и обладатели больших состояний.

В числе задержанных называли Аветисяна (торговля шелком), Дулгорова (шелк и хлопок), Лаговьера (бриллианты и драгоценные камни), Анжело (итальянский подданный, бриллианты и драгоценные камни), Макеева (меняльная лавка), Вольберга, Либермана, Каценеленбогена и др. Вообще среди задержанных были люди самых различных национальностей, возрастов и сословий. В толпе 500-600 человек, волновавшейся во дворе городского участка «бобры» чередовались с потертыми пальто. Здесь перемешались евреи, армяне, персы, русские. Было несколько дам. <…>

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости