Новости – Пресса

Пресса

«Русские ведомости»: почему у нас вопросом об отоплении города ведает профессор философии?

Раньше не хватало Шаляпина, теперь не хватает сахара

15 ноября, 2014 08:41

6 мин

Среда, 24 августа (по новому стилю — 6 сентября) 1916 года, Москва № 184

Война

Восточный театр войны

Петроград, 23 августа (От штаба Верховного Главнокомандующего) На Владимир-Волынском направлении, в районе верхнего Серета, в боях с 18 по 20 августа захвачено пленными 115 офицеров и 4514 нижних чинов, 6 орудий, 35 пулеметов и 4 миномета. В Лесистых Карпатах продвижение наших войск продолжается, причем нами вновь взято с боя несколько высот.

Дунайский фронт

Петроград, 23 августа (От штаба Верховного Главнокомандующего) В Добрудже (исторический район на болгаро-румынской границе между Дунаем и Черным морем — РП) 22 августа произошло первое столкновение наших частей с болгарской конницей. Нами изрублен болгарский разъезд и взят в плен один офицер.

Генерал Зайончковский

Петроградские газеты сообщили, что русскими войсками командует в Добрудже генерал Зайончковский. А.М. Зайончковский принадлежит к числу не старых, но уже заслуженных генералов русской армии. Он родился в 1862 году, образование получил в орловской Бахтина военной гимназии и в Николаевском инженерном училище. Службу начал в 5-м саперном батальоне, затем поступил в Николаевскую академию Генерального штаба и кончил в ней курс по первому разряду. Во время японской войны он был уже командиром 85-го пехотного Выборгского полка и во главе его принял очень деятельное участие в военных действиях. <…>

Последние вести о войне

Бухарест, 23 августа. Официальное сообщение от 22 августа, 7 часов утра. На северном и северо-западном фронте происходили незначительные столкновения. На всем протяжении фронта мы отразили две неприятельские атаки в Меритори (долина реки Трэу) и взяли трофеи. Неприятельские войска в верхней части долины реки Марош употребляли пули «дум-дум». Здесь нами взяты в плен 7 офицеров и 620 нижних чинов. На южном фронте неприятель с большими силами атаковал предмостное укрепление Туртукая и произвел 10 штурмов, которые все были отражены.

.16_1_1024.jpg)

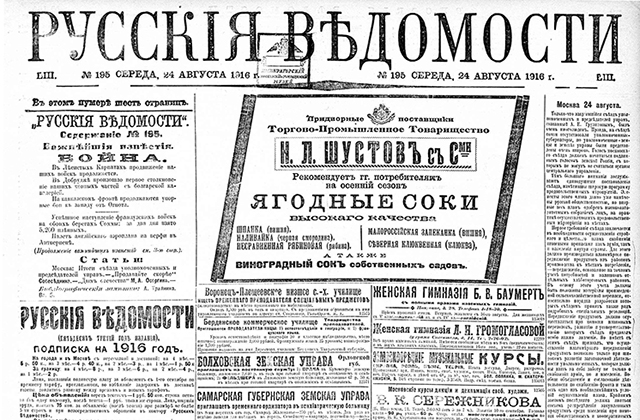

Газета Русские ведомости от 24 августа (06 сентября) 1916 года

Газета Русские ведомости от 24 августа (06 сентября) 1916 года

Бухарест (от нашего корреспондента). Ясская [газета] «Евениментуль» подводит итоги первой неделе операций. В шести местах румынские войска перешли карпатскую стену в страну, внушавшую ранее страх. Войска продвигаются на фронтах гора Фогацель-Тультеш, в другом месте долина Тарланка-Кезди-Варшагели, в третьем месте проход Бузеу-Петрошени. Заняв Брешов, войска продвигаются к Раковице, Чиснадия, заняв Германштадт и Амондрача и захватив пленных и добычу. В общем занято вглубь свыше 70 километров. Начало — обнадеживающее, будущее представляется в радужных перспективах, особенно учитывая цель войны — свободную культуру и прогресс.

В Туркестане

Суд над туземцами

В «Туркестанском Голосе» напечатано: Приказом командующего войсками Туркестанского военного округа от 27 июля текущего года объявлено было о предании туркестанскому военно-окружному суду для суждения по законам военного времени, сартов (в те годы — обозначение оседлых жителей южной Средней Азии — РП), в числе 35 человек, по обвинению их в том, что «вознамерившись силой воспрепятствовать исполнению Высочайшего повеления о реквизиции рабочих туземцев Туркестанского края, около 8 часов утра 11 июля сего года собравшись у полицейского управления туземной части города Ташкента, состоящего на положении чрезвычайной охраны, совместно с другими, не обнаруженными на предварительном следствии лицами, в числе более 1000 человек, напали на собравшихся в полицейском управлении чинов полиции и ударами ножей, камней и палок причинили легкие раны секретарю полицейского управления Трантовиусу и городовым Русамбаеву и Мусаходжаеву и ушибы другим городовым и выстрелом из револьвера убили бывшего в числе полицейских чинов караульщика Мир-Ахмет-Ша-Мир-Акбар-Шаева.

Дело это разбиралось на днях в туркестанском военно-окружном суде, причем при открытых дверях вынесен следующий приговор: из 35 человек обвиняемых пять человек приговорены к лишению всех прав состояния и смертной казни через повешение. Девять человек приговорены к каторжным работам 20 лет каждый, 5 человек приговорены к лишению всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и отдаче в арестантские исправительные отделения на три года каждый, один несовершеннолетний приговорен к 2 годам тюрьмы без лишения прав, 11 человек оправданы. Дело 4 обвиняемых выделено в особое производство. <…>

Клевета

В октябрьских номерах «Рыбинской газеты» за 1915 год были помещены две заметки «Еще любитель железнодорожной службы» и «Визитные карточки», в которых сообщалось, что крупный рыбинский купец В.Г.Девяткин, желая избавиться от военной службы, фиктивно зачислился конторщиком в депо Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги.

Девяткин явился в редакцию и востребовал объяснений. Ему заявили, что сведения об его поступлении на службу редакция получила от гласного рыбинской городской думы купца Я.Е.Егорова. Ссылка на Егорова была сделана редакцией и в «поправке», помещенной в газете вместе с опровержением начальника депо.

Девяткин привлек редактора «Рыбинской газеты» Н.И.Любина и купца Я.Е.Егорова к ответственности за клевету. <…> Суд признал обвиняемых виновными и приговорил их к аресту на семь дней каждого. Вчера дело слушалось в судебной палате, которая утвердила приговор окружного суда.

Дым отечества

Впервые столь неуверенной рукой беру перо… Это будут первые строчки, написанные мною в России после долгих лет отсутствия. Ибо десять лет, таких лет, — это во всяком случае заметная доля вечности. По нынешним временам — по крайней мере два поколения. И потому я чувствую себя почти иностранцем, пишущем о России. Это придает мне и смелости писать о том, что другим должно быть известно лучше, чем мне: все же во впечатлениях «почти иностранца» должно оказаться что-нибудь любопытное.

Когда я подъезжал к России, я представлял ее себе в образе дантовской selva oscura (по-испански — темный лес), величественным темным лесом, полным загадок и тайн. Пожалуй, это было верно. И сейчас, после двух месяцев пребывания в Петрограде, в Москве, в деревне, я еще не нашел выхода на опушку и не отдохнул на полянке, где под солнцем все было бы ясно и понятно. Да, лес, странный, упоительный. Страшно в нем, хоть и дышится полной грудью. Сила в нем чувствуется огромная, а приложения этой силы нет. Впрочем, пожалуй, и есть, да как-то все перепутано, ветви цепляются за ветви, огромные стволы гниют, малым деревьям простора нет, чувствуешь, что зря гибнет огромное богатство, и — вот что странно, — эту-то нерасчетливость и любишь, эту-то непроходимую чащу и считаешь особенно родной и близкой к сердцу. Вероятно, потому, что она сулит обилие возможностей?

Придет хороший лесничий, начнет рубить и чистить. Лес даст ему богатство, — и сам не обеднеет и не станет благовоспитанным парком. Да, мы страшно богаты, нерасчетливы, неуклюжи и долготерпеливы. Таково мое самое первое впечатление от России. <…>

.16_2_1024.jpg)

Газета Русские ведомости от 24 августа (06 сентября) 1916 года

Газета Русские ведомости от 24 августа (06 сентября) 1916 года

Когда миновав ряд культурных европейских государств, я очутился на улицах Петрограда, Россия показалась мне грубой, грязной, неотесанной, неустроенной. Люди — хмурыми, злющими, из породы тех, которые всем каблуком наваливаются вам на ногу и говорят при этом: «Что же вы не можете посторониться?» За долгие годы я уже отвык от «тыканья» извозчика и прислуги, от окриков злым голосом, от рваных дворницких зипунов, от городовых, на которых форма сидит как фрак на кухарке, от дикообразных трамвайных кондукторов, сражающейся локтями публики, от причесок непричесанных дам, от блестящих Анн и Станиславов под нечистоплотными подбородками штатских, отвык от того, что в России можно по запаху отличать барина от небарина, отвык от самого слова «барин», и покраснел, впервые услыхав его по своему адресу, бродя по улицам Петрограда, показавшегося мне большой деревней. <…>

Но дни шли, маленькие поверхностные впечатления сглаживались и притуплялись под действием «отравы родиной». Уже не удивлялся, уже освоился, уже сам попробовал, — и сразу привык, — говорить «ты» извозчику. Я сказал ему «стой», когда мы подъехали к Таврическому дворцу, где затем, впервые в жизни, я увидал «их», наших законодателей, знакомых раньше только по газетам: левых, правых, и посередке сидящих. <…>

Слушал, как прекрасный, кудрявый, колоссальный Марков 2-й патетически восклицал: «До какого сраму мы дожили! Французскому подданному позволяют пить вино, а русскому человеку выпить нельзя!» — и говорил он это в защиту абсолютной трезвости. И еще слушал много речей, — кроме меня никто более не слушал их. Были последние дни занятий Думы, и депутаты мысленно уже укладывали чемоданы, весело улыбаясь. <…>

Сразу, не дав вздохнуть, наговорили мне таких ужасов и пикантных анекдотов, что я и подлинно был готов поверить в крушение России. Спекуляция, грабеж, разруха, многовластие, безалаберщина, — одним словом, последние дни Российского государства. Спасибо европейской привычке критически относиться к рассказам даже самых достоверных людей! Теперь-то я знаю, что все это есть, но есть и иное: есть фронт и есть тыл, далекий от Петрограда. Великий минус красной чертой пересек Россию, да только поперек ее легла другая полоса, оставившая в сумме все же великий плюс. <…>

Не удивили меня и знаменитые «хвосты» [очереди]. Конечно, в Европе этого нет и быть не может. Но, — простите за дешевую остроту, — мы всегда медленно подвигались в хвосте у Европы во всем, что касается организации хозяйства и удобств жизни. И разве хвосты новость? А у театральных касс с давнего времени? Раньше не хватало Шаляпина, теперь не хватает сахара. Не удивился я и тому, что уезжая в деревню, повез туда по совету опытных людей, яиц из Москвы, а обратно, по их же совету, привез из деревни сахарного песку. Россия всегда была страной чудес.

Удивило же меня другое. При колоссальном росте общественных организаций я ожидал услышать много новых, мне неизвестных имен. Ожидание напрасное, — их не оказалось. Словно бы новые поколения не дали урожая, — повсюду те же люди, что были раньше. Те же знакомые имена, настолько знакомые, что даже отчества их сразу вспоминаются.

Издали, читая русские газеты, я недоумевал, почему у нас вопросом об отоплении города ведает профессор философии? Не то, чтобы я сомневался в новоявленном таланте данного лица, но мне казалось, что по дровяной части мог бы с успехом работать человек без специальной философской подготовки. За границей, в горячую пору общественной мобилизации, энергичные лица прежде всего расписали себя по профессиям. <…> И когда в Италии ощущался недостаток в каменном угле, то профессору-философу и критику Бенедетто Кроче, конечно, не пришло в голову заняться этим вопросом. Насколько мне известно, и французский Бергсон (философ, лауреат Нобелевской премии — РП) также не посвятил вопросу о торфе ни одной блестящей речи в Сорбонне. А ведь и там вся молодежь на войне! <…>

Молодежь на войне, — пояснили мне, — а те относительно молодые люди, которые примыкают к нашему поколению, помятому 1905 годом, также не сидят без дела. Их имен не слышно, но их дело от этого не теряет ценности. Они заполнили отделы и канцелярии союзов и кооперативов, их же духом держится провинция. Они не хуже нас, и как более молодые, конечно, сильнее и выносливее. А за ними идут еще более сильные, те юноши, которых прозвали огарками. Смотрите, каким пламенем горят эти огарки на фронте! Читайте их письма из армии, взгляните на лица вернувшихся на побывку домой!

Правда так? Ну что же, я счастлив. Я пламенно готов верить этому, даже не влагая перста в раны их. <…>

А за Москвой есть провинция, за провинцией деревня. На последнюю я взглянул мимоходом, но понять ее не смог. Русская деревня загадочна. Ласковость она утратила, а что приобрела взамен — не знаю. Может быть, об этом и говорить не стоило бы, но меня очень поражают определения и решительные суждения, которые встречал по этому поводу в русской печати. Деревня обнищала, — говорят одни. Деревня разбогатела, — говорят другие. Одним деревня кажется отрезвевшей, другие нашли в ней все пороки и суррогаты пороков. Если уж местные люди так расходятся в суждениях, то где же «почти иностранцу» быстро разобраться? <…> Очень хочется взять российского человека за плечи, ударить его по затылку сложенным пальцем, тряхнуть и прибавить: «А и горазд же ты спать даже и под пушки»!

М.А.Осоргин, Москва (настоящая фамилия — Ильин Михаил Андреевич, русский писатель, журналист и эссеист, до революции — член партии эсеров, жил в эмиграции, в 1916 году вернулся на родину, осенью 1922 года вместе с группой видных представителей интеллигенции выслан на одном из «Философских пароходов» — РП)

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости