Новости – История

История

Галицийская битва: ставка на победу

Кавалерист во время битвы Галицийской битвы. 1914 год. Фото: Imperial War Museums

Как русская армия одержала первую крупную победу в Великой войне, воспользоваться которой так и не смогла

5 августа, 2014 15:25

21 мин

Ровно 100 лет назад, в августе 1914 года, на Восточном фронте развернулось первое крупное сражение Первой мировой, завершившееся полной и безоговорочной победой русского оружия. Галицийская битва, продолжавшаяся с 5 (18 по старому стилю) августа по 13 (26) сентября по стратегическому результату стала аналогом наступления немцев во Франции в начале сентября 1914 года. Там германские войска победным маршем дошли почти до самого Парижа и не взяли его лишь по прихоти и из-за ошибок командования. Русские войска в Галиции точно так же имели все шансы добиться еще более выдающегося результата — полного разгрома и, возможно, капитуляции Австро-Венгрии. И точно так же не использовали их — из-за косности высшего командования и плохой работы штабов. Разница была лишь в том, что немцам из-под Парижа пришлось почти сразу спешно отступать, а русские остались в Галиции надолго.

Полковник Редль докладывает

История Галицийской битвы неотделима от истории «миссии Редля», в результате которой русскому Генштабу стал известен план стратегического развертывания вооруженных сил Австро-Венгрии против России и Сербии.

Альфред Редль, начальник агентурного отдела разведывательного бюро Генерального штаба Австро-Венгрии, был завербован русской разведкой в 1903 году. Поводом для вербовки стала информация о гомосексуальной связи Редля с одним молодым офицером, собранная русским агентом Августом Праттом.

Первым заданием Редля стало составление планов двух фортов крепости Перемышль в Галиции. Редль оказался отнюдь не простым грантополучаталем: подготовив планы, он в ультимативном порядке потребовал, чтобы русская разведка направила в Австрию «агента на заклание», разоблачение которого Редль мог бы приписать своему отделу. Этот прием затем практиковался им на протяжении долгого времени. Редль снабжал военное ведомство России важнейшими военными секретами, получая взамен весьма щедрые гонорары и «агентов на заклание». Среди переданных австрийским контрразведчиком документов были секретные планы вероятных боевых действий в случае вооруженных конфликтов, закрытые инструкции и карты Генштаба Австро-Венгрии, мобилизационные инструкции, документы, содержащие данные о численности войск и т.д.

Полковник Альфред Редль. 1890 год. by Hulton Archive / Getty Images / Fotobank.ru

Благодаря щедрым русским гонорарам Редль купался в роскоши: в отдельные годы полковник получал от русской разведки вознаграждение, превосходившее годовой бюджет всего разведбюро австрийского Генштаба. Излишняя щедрость русских в конечном итоге сгубила Редля: он попросту забыл (или поленился) своевременно забрать на почте присланный ему в конверте на чужое имя очередной крупный гонорар. Конверт вскрыла полиция, затем передала его контрразведчикам: закрутилось расследование, итогом которого стало самоубийство Редля.

В начале 1912 года полковник Редль передал русским, как принято считать, план стратегического развертывания австро-венгерской армии в случае войны с Россией. Когда «миссия Редля» была пресечена австрийской контрразведкой, Генштаб Австро-Венгрии сделал максимум возможного, чтобы представить самоубийство Редля как совершенное в припадке помешательства на почве тяжелой стадии заболевания сифилисом. Попытка «не выносить сор из избы», помимо карьерных соображений некоторых высших чинов австрийского военного ведомства, была предопределена желанием австрийцев оставить Генштаб России в приятной иллюзии, что стратегический план развертывания австрийской армии русским доподлинно известен. На самом же деле австрийцы детально пересмотрели и в важнейших аспектах коренным образом изменили свой план.

По поводу инцидента с Редлем в австрийской прессе поднялась буря возмущения, однако ее накал отчего-то не насторожил русских генштабистов. В итоге усилия австрийской контрразведки по дезинформации противника не пропали даром: вплоть до начала Первой мировой войны в русском Генштабе были уверены, что стратегический план развертывания австро-венгерской армии в своих главных элементах не изменен. Настоящее положение открылось только с началом Галицийской битвы, и для России это не обернулось катастрофой лишь благодаря стечению обстоятельств и героизму русских солдат и офицеров.

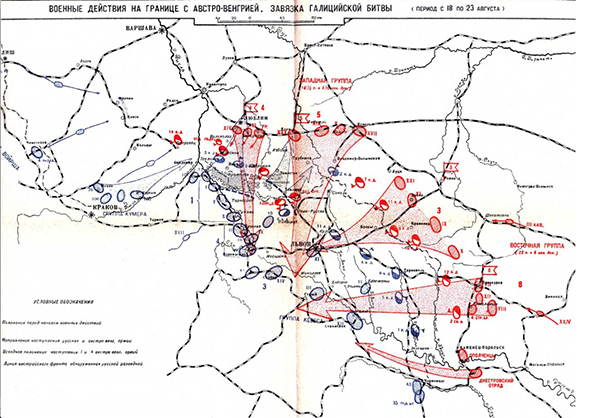

Несостоявшийся «удар по воздуху»

Согласно плану стратегического развертывания военных сил Австро-Венгрии, переданного полковником Редлем, основная масса австрийских войск должна была на начало войны находиться к востоку от реки Сан. Логичным поэтому представлялось нанести удар по австрийцам по двум сходящимся направлениям, пользуясь выпуклой (в сторону России) конфигурацией русско-австрийского фронта. Однако надеждам русской Ставки Верховного Главнокомандования на охват флангов австрийской армии не суждено было осуществиться.

Весной 1914 года начальник австрийского Генерального штаба генерал-фельдмаршал Конрад фон Гетцендорф в корне изменил стратегический план развертывания австро-венгерских войск. Он отодвинул главную линию развертывания армий Австро-Венгрии к западу таким образом, что основная масса австрийских войск на рубеж Сана не попадала, сосредоточившись на новом оперативно-стратегическом рубеже между Вислой и крепостью Перемышль. Центральный неф нового построения австрийцев составляла 1-я армия генерала Данкля и 4-я армия генерала Ауфенберга. Кроме того, в дни Галицийской битвы по левому берегу Вислы наступал 1-й австрийский и 1-й германский корпуса.

Эрцгерцог Фридрих, герцог Тешена, барон Конрад фон Гетцендорф и офицеры генерального штаба Австро-венгерской армии. 1914-1915 годы. Фото: Библиотека Конгресса США

По русскому плану Галицийской операции предполагалось, что в пределах Киевского военного округа 8-я армия (южная) должна была начать выдвижение на запад 18 августа, чтобы 21 августа совместно с центрально расположенной 3-й армией перейти границу. Общее наступление русских войск против Австро-Венгрии намечалось на 19-й день войны, когда полного сосредоточения сил еще невозможно было обеспечить. Для стратегической операции в Галиции русский Генштаб планировал задействовать 47,5 пехотных и 18,5 кавалерийских дивизий, однако в итоге мобилизационных мероприятий к 27 августа, когда бои разгорелись уже по всему фронту, русские смогли собрать только три четверти назначенных к наступлению сил.

Если бы русское наступление в Галиции развивалось по намеченному плану, то весьма вероятно, что удар «русских клещей» с юга и севера, в надежде окружить предполагаемую группировку австрийцев восточнее реки Сан, стал бы «ударом по воздуху». Развивая такое наступление, русские открыли бы свои фланги противнику и, без сомнения, понесли бы неоправданные потери. Дело спасла австрийская торопливость, точнее, желание штаба Конрада фон Гетцендорфа во что бы то ни стало выполнить свои союзнические обязательства перед Германией.

Русская победа при Гумбиннене в Восточной Пруссии (20 августа 1914 года) вызвала не только переброску туда из Бельгии германских корпусов, но и послужила причиной обращения германского кайзера Вильгельма II к австро-венгерскому верховному командованию с просьбой о скорейшем переходе в наступление, чтобы тем самым ослабить натиск русских войск. Откликаясь на просьбу германского командования, уже на второй день после поражения 8-й немецкой армии в Гумбинненском сражении, австро-венгерские войска, в первую очередь, центральные по фронту 1-я и 4-я австрийские армии начали выдвижение навстречу противнику. Схлопывания «русских клещей» на пустом, с оперативно-стратегической точки зрения, пространстве не произошло.

Крупнейшее кавалерийское сражение Первой мировой

В начальной фазе Галицийской битвы 8 августа близ деревень Ярославице и Волчковцы произошло фронтальное сражение между русской 10-й кавалерийской дивизией генерала, графа Ф.А. Келлера и 4-й австрийской кавалерийской дивизией генерала Эдмунда фон Заремба. Некоторыми историками это сражение рассматривается как последняя крупная кавалерийская битва в мировой истории.

План начала Галицийской битвы. Зайончковский А.М. Мировая война 1914-1918 гг. (III издание. М.: Воениздат, 1938. Т.3: Схемы. 65 с.)

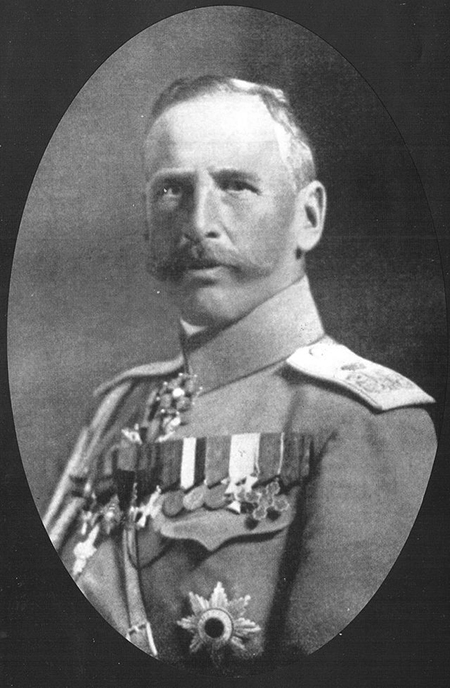

Командир 10-й кавалерийской дивизии, граф Федор Келлер был личностью легендарной. Келлер учил своих кавалеристов быть самостоятельными в принятии решений на поле боя, им была разработана методика фронтального удара пиками в развернутом массовом кавалерийском строю.

Именно таким лобовым ударом русских кавалеристов, смявших пиками первую линию австрийской кавалерии, началось сражение у Ярославиц. Австрийцы не отступили, началась яростная сеча на саблях и шашках, в которой рубилось с обеих сторон более 2500 всадников. В разгар боя к генералу Келлеру подскакал подчиненный, который сообщил, что на головы австрийских кавалеристов надеты тяжелые парадные металлические каски, которые крайне тяжело разрубить. Быстрый ответ графа Келлера навсегда вошел в историю кавалерии: «Бейте их в морду и по шее!». Совет командующего дошел до русских всадников вовремя: после боя оказалось, что большинство убитых австрийцев были разрублены именно «келлеровским» методом.

В середине сражения натиск австрийских кавалеристов настолько усилился, что русские драгуны и уланы начали отступать. Преследуя врага, целый австрийский эскадрон, разрезав русские построения, ворвался в тыл. Возникла явная угроза окружения, поскольку резервных сил у Келлера не было. Выручило самообладание русского командующего, приказавшего всему своему штабу и личному конвою атаковать австрийцев. Во главе своего конвоя, состоявшего из взвода казаков 1-го Оренбургского казачьего полка, граф Келлер ударил австрийский эскадрон во фланг и уничтожил его.

Граф Федор Келлер. Фото: Universal History Archive / UIG / Getty Images / Fotobank.ru

Исход боя решил мощный встречный удар 10-го гусарского Ингерманландского полка под командованием полковника Богородского. Гусары подошли к месту боя как раз в тот момент, когда австрийцы ввели в дело свои последние резервы, рассчитывая довершить разгром отступающих русских полков. Энергично атаковав кавалеристов генерала Зарембы во фланг, «ингерманландцы» во главе с ротмистром И.Г. Барбовичем захватили стратегически господствующую возвышенность, на которой располагалась австрийская артиллерия. Эта потеря сломила наступательный дух австрийцев, и они повернули вспять.

Преследование и рубка отступающих австрийцев продолжалась до полного изнеможения лошадей русских кавалеристов. В итоге 20 австрийских кавалерийских эскадронов были полностью разгромлены. Потери австрийцев составили 969 убитыми и 650 попавшими в плен. В качестве трофеев дивизии графа Келлера достались 300 лошадей, восемь орудий, пулеметы, а также вся штабная документация австрийцев. Собственные потери составили 150 бойцов.

В победе под Ярославицами большую роль сыграла превосходная выучка дивизии Келлера в искусстве владения холодным оружием, а также личная инициатива командиров всех уровней. Войсковое искусство генерала Федора Келлера, проявившего, по свидетельству очевидцев, «удивительное присутствие духа, ясность мысли и быстроту решений», было выше всех похвал.

Австрийцы начинают и проигрывают

Галицийская битва, начиная с 18 августа 1914 года, проходила как две крупных, в оперативном плане фактически самостоятельных операции — Люблин-Холмская и Галич-Львовская.

Люблин-Холмская операция началась с наступления 1-й (командующий генерал В.Данкль) и 4-й (генерал М.Ауффенберг) австро-венгерских армий против 4-й русской армии генерала А.Е. Зальца (его сменил затем А.Е. Эверт) и 5-й армии генерала П.А. Плеве. Поскольку русские армии готовились охватить у реки Сан несуществующие там австрийские войска (по плану развертывания Альфреда Редля), австрийцам удался неожиданный для русских фланговый охват их армий. Этот охват, возможно, имел бы для русских катастрофические последствия, если бы австрийцы не поторопились с наступлением и выступили на 3-4 дня позднее. Тем не менее, после жестоких встречных боев у Красника и Томашова русские 4-я и 5-я армии потерпели поражение и были прижаты к Люблину и Холму.

Одновременно на левом фланге Юго-Западного фронта проходила Галич-Львовская операция. В ходе этого сражения 3-я (командующий генерал Н.В. Рузский) и 8-я (генерал А.А. Брусилов) русские армии, успешно отразив натиск 3-й (генерал Р. Брудерман, затем генерал С. Бороевич) и 2-й (генерал Э. Бем-Эрмоли) австрийских армий, перешли в решительное наступление. Одержав победу в четырехдневном сражении у реки Гнилая Липа (16-19 августа), 3-я армия в итоге ворвалась во Львов, а 8-я овладела Галичем.

Генерал Алексей Брусилов. 1916 год. Фото: Библиотека Конгресса США

Эти события создали угрозу тылам северной австро-венгерской группировки войск под командованием генералов Данкля и Ауффенберга. Вообще, нужно признать, что создавшееся в результате первого периода военных действий крайне невыгодное положение австро-венгерских войск было изначально предопределено ошибочным решением австрийского главнокомандующего Конрада фон Гетцендорфа, направившего свои войска в наступление по двум расходящимся направлениям. Двигаясь по разным векторам — на север и восток — австрийские группировки удалялись друг от друга, открывая противнику фланги.

Потенциальная опасность разновекторного наступления австро-венгерских войск вскоре стала ясна генерал-фельдмаршалу фон Гетцендорфу. Пытаясь исправить свою ошибку, он решился на смелый оперативный маневр. Оставив небольшой армейский заслон против 5-й русской армии под Холмом, генерал Гетцендорф перебросил наступавшую здесь 4-ю австрийскую армию на Львовское направление. По новому плану австрийского Генштаба, концентрическими ударами 4-й армии с севера, 3-й армии с запада и 2-й армии с юга предполагалось разгромить левый фланг русского Юго-Западного фронта и отбить Львов.

В итоге масштабной переброски войск австрийцам удалось создать на Галич-Львовском направлении существенное превосходство сил и средств (три австрийские армии против двух русских). 23 августа с линии фронта Городок — Рава-Русская австро-венгерские войска перешли в наступление. Так началось семидневное, очень кровопролитное Городокское сражение (23-30 августа), включающее ожесточенные бои у Равы-Русской (25-26 августа).

Значительная концентрация австро-венгерских войск позволила генералу Конраду прорвать русский фронт, однако поистине героическим усилием 8-й армии генерала А.А. Брусилова прорыв удалось закрыть и, тем самым, избежать катастрофы русских войск западнее Львова. Невзирая на упорное сопротивление 8-й армии, положение левого крыла Юго-Западного фронта некоторое время оставалось критическим. Русским удалось избежать финального поражения только благодаря своевременному мощному контрудару русских войск с севера (правый фланг фронта). Утром 22 августа северная русская группировка в составе 4-й, 5-й и 9-й армий перешла в наступление.

Вначале это наступление развивалось медленно из-за упорного сопротивления 1-й австрийской армии генерала Данкля. Однако 26 августа, после четырех дней напряженных боев, наметился, наконец, контур долгожданной победы: в этот день гвардейским соединениям 4-й армии генерала А.Е. Эверта удалось совершить стратегически значимый прорыв у Тарнавки. Прорыв создал угрозу неминуемого удара в тыл австро-венгерской группировки, наступавшей на Рава-Русском направлении. Избегая стратегического окружения, австрийцы прервали Городокское сражение и в ночь на 30 августа начали общий отход за реку Сан.

Преследуя австрийцев, русские войска продвинулись вглубь Галиции почти на 200 км. К 8 сентября русские заняли уже большую часть Галиции и блокировали крепость Перемышль. Австрийский главнокомандующий на совещании австрийского Генштаба 10 сентября констатировал полную безнадежность попыток дальнейшей борьбы за Галицию. 11 сентября вся австро-венгерская армия, выполняя полученный приказ, начала общее отступление. При этом в крайне тяжелом положении оказалась 4-я армия генерала Ауффенберга, тылам которой угрожала 5-я русская армия. Понимая, что иначе выскочить из намечавшегося русского «котла» не удастся, Ауффенберг приказал бросить все армейские обозы и ускорить движение к северо-западу.

Военный министр Австро-Венгрии генерал Мориц Ауффенберг фон Комаров. Фото: Библиотека Конгресса США

Если бы конница 5-й русской армии действовала чуть инициативнее и энергичнее, даже брошенное военное имущество не спасло бы Ауффенберга. Однако кавалеристы 5-й армии, по образному выражению военного историка Антона Керсновского, «превратились в пехоту на конях». Они стремились не столько отрезать, окружить и уничтожить пехотные части австрийцев, сколько фронтальным натиском попросту вытеснить их с театра военных действий. В результате Ауффенберг все же ушел. Значительную роль в финальном успехе австрийского отступления сыграла, бесспорно, оперативно-стратегическая инфантильность штаба русского Юго-Западного фронта. Недаром, в армейских штабах противников России именно в первый год Великой войны получила хождение поговорка, что «русские умеют побеждать, но пользоваться плодами побед они не умеют».

Истощение сил и средств русских войск, сильный паводок на реке Сан, крайне затруднявший передислокацию войск, а, главное, прибытие на Вислу в помощь австрийцам 9-й германской армии генерала Макензена, вынудили русское верховное командование прекратить дальнейшее наступление вглубь Австро-Венгрии.

Итоги и оценка

Битва в Галиции отличалась значительными масштабами. Со стороны Австро-Венгрии в ней участвовали 45 пехотных и 11 кавалерийских дивизий, со стороны Российской империи — 47 пехотных и 24,5 кавалерийских дивизий.

Потери русских армий Юго-Западного фронта достигли к концу Галицийской битвы внушительной цифры в 230 тысяч человек. Однако потери австро-венгерских войск были значительно больше: не менее 366 тысяч солдат, включая около 120 тысяч пленных. Русскими войсками в качестве трофеев были взяты 8 знамен, 640 орудий и 220 пулеметов. Потеряв на своем Восточном фронте более трети всех своих вооруженных сил, Австро-Венгрия (вплоть до своего исторического крушения) лишилась в Первой мировой войне подлинной стратегической инициативы. В дальнейшем, если империя Габсбургов и добивалась каких-то успехов на русском фронте, то сделать это могла только при сильной поддержке немецких соединений. Разгром австро-венгерских войск в Галиции стал своего рода стратегическим ответом русских на безусловный успех немцев в Восточно-Прусской операции.

Офицер из полка улан. Сентябрь 1914 года. Фото: Imperial War Museums

Эта победа сохранила в 1914 году суверенитет Сербии, которой без русского наступления в Галиции, конечно же, не удалось бы отразить австро-венгерский натиск.

Известный военный теоретик, царский и советский генерал А.А. Свечин, несмотря на финальный успех Галицийской битвы для русского оружия, достаточно осторожно оценивает ее итоги. «Мы хотели австрийцев в Галиции окружить и истребить, — пишет генерал Свечин. — Вместо этого мы просто вытеснили их из Восточной Галиции».

Развивая эту мысль, Свечин указывает, что над военной инициативой начальника штаба Юго-Западного фронта, генерала М.В. Алексеева постоянно нависала «мрачная память катастрофы генерала Самсонова в Восточной Пруссии». Постоянные, зачастую мнимые опасения за устойчивость центра русского стратегического развертывания — 5-ю армию генерала Плеве, а также боязнь мощного флангового контрудара австрийцев побуждали генерала Алексеева к нарочитой осторожности, часто не помогающей, а, напротив, мешающей развитию стратегического успеха.

Вместе с тем, генерал Свечин специально подчеркнул бесспорную стратегическую значимость Галицийской битвы: «Успехи русских в Галиции оказались достаточными, чтобы нанести австро-венгерским армиям такие удары, которые оказались смертельными для всего государственного организма двуединой монархии. Австрийские войска, шедшие в первые бои с большим подъемом, в течение остальной войны представляли уже второсортный материал».

Автор — доктор исторических наук

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости