Новости – Хроника

Хроника

Роковой 1917-й

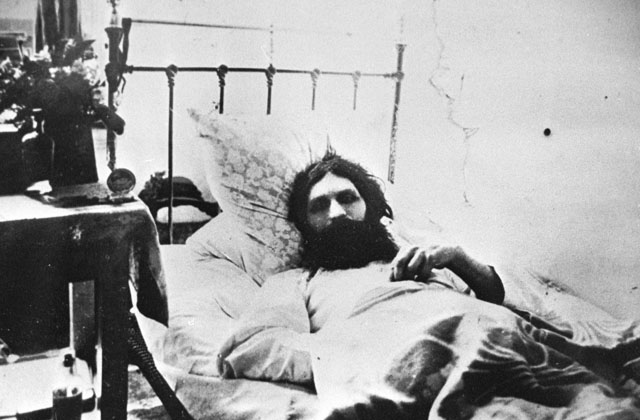

Григорий Распутин. Фото: Алексей Щукин / ИТАР-ТАСС

26 декабря 1916 года — 1 января 1917 года: в Петрограде убит Григорий Распутин

1 декабря, 2014 05:20

5 мин

Третий военный Новый год в большинстве воюющих стран отмечали без оптимизма. От невзгод войны — постоянного присутствия смерти, бедности, голода, разрухи, огромного нервного и физического напряжения — устали все, и военные, и мирное население. Но конца войны видно не было — ни одной из сторон не удалось добиться решающей победы, ни одна из них не готова была хоть в чем-то уступить, чтобы начать переговоры. Однако еще никто не мог даже близко представить, какие новые жертвы и испытания принесет человечеству наступающий 1917 год, который роковым образом изменит и предопределит судьбы мира и сотен миллионов людей на многие десятилетия вперед.

Дипломатия и общественная жизнь

В ночь на 30 декабря в Петрограде был убит «пророк, целитель и друг царской семьи» Григорий Распутин, ставший объектом ненависти почти всех политических сил — от либералов до черносотенцев. По легенде перед смертью он часто говорил, что если его убьют — то вскоре развалится и сама Россия. Но такие слова естественны в устах любого шарлатана, окопавшегося при власти.

Распутин был убит во дворце Юсуповых на набережной Мойки, затем его тело на автомобиле отвезли к реке Малая Невка, где сбросили с моста в прорубь. В сговоре с хозяином дома — князем Феликсом Юсуповым — состояли такие разные люди, как великий князь Дмитрий Павлович, черносотенец Владимир Пуришкевич, британский агент Освальд Рейнер.

Обстоятельства убийства почти сразу обросли самыми невероятными слухами и легендами, чему способствовали и противоречивые, путаные показания самих убийц, и давление на следствие со стороны российских и британских властей. Очевидно, этим объясняются и рассказы о «мистической живучести» Распутина, которого вначале якобы травили пирожными с цианистым калием, потом пытались застрелить, избивали и, наконец, связали и утопили в Неве, где он будто бы даже под водой смог развязать себе руки.

Но судебные медицинские эксперты обнаружили на теле Распутина три раны, каждая из которых сбыла смертельна: в голову, печень и почку. После выстрела в печень никакой человек не способен прожить более 20 минут и, тем более, через полчаса-час бегать по улице, перелезать через ограду сада, как утверждали убийцы. Также не было и выстрела в сердце, о котором рассказывали все убийцы, эксперты не нашли и яда в желудке Распутина, хотя допускали возможность, что он мог разложиться при взаимодействии с сахаром.

«При вскрытии найдены весьма многочисленные повреждения, из которых многие были причинены уже посмертно, — отмечал в заключении судмедэксперт, профессор Дмитрий Косоротов. — Вся правая сторона головы была раздроблена, сплющена вследствие ушиба трупа при падении с моста. Смерть последовала от обильного кровотечения вследствие огнестрельной раны в живот. Выстрел произведен был, по моему заключению, почти в упор, слева направо, через желудок и печень с раздроблением этой последней в правой половине. Кровотечение было весьма обильное. На трупе имелась также огнестрельная рана в спину, в области позвоночника, с раздроблением правой почки, и еще рана в упор, в лоб, вероятно, уже умиравшему или умершему. Грудные органы были целы и исследовались поверхностно, но никаких следов смерти от утопления не было. Легкие не были вздуты, и в дыхательных путях не было ни воды, ни пенистой жидкости. В воду Распутин был брошен уже мертвым».

Демонстрация рабочих. Справа живая карикатура на Григория Распутина. 1917 год. Фото: РИА Новости

Демонстрация рабочих. Справа живая карикатура на Григория Распутина. 1917 год. Фото: РИА Новости

Поиски Распутина, учитывая его близость к царской семье, начались уже на следующее после убийства утро. Причем, известие об его исчезновении вызвало в Петрограде почти всеобщее ликование, даже в рядах самой полиции. Аркадий Кошко, в 1917 году возглавлявший Сыскное отделение департамента полиции Российской империи, в мемуарах вспоминал: «Между тем известие подтвердилось, и исчезновение Распутина стало фактом. Я не берусь описывать того ликования, которым был охвачен Петроград! Не только люди, принимавшие хотя бы и самое отдаленное участие в политической жизни страны, трубили победу, но и рядовые обыватели ликовали, радуясь происшедшему. <…> Между тем, последовало срочное распоряжение министра внутренних дел Протопопова, которым мне предлагалось напрячь все силы сыскной полиции для розыска Распутина. <…> Личность Распутина была до того всем отвратительна, что даже строго дисциплинированные чины сыскной полиции возроптали. Это был первый случай небеспрекословного подчинения, наблюдаемый мною за 20 лет моей службы в полиции. Агенты кричали: «Очень нам нужно разыскивать всякую дрянь! Исчез — ну и слава Богу!» и т. п.

Между тем, почти сразу же выяснилось, что вечером 29 декабря Распутин приезжал в дом князя Юсупова, а при обыске во дворе были обнаружены следы крови. На следующий день тело самого Распутина было найдено подо льдом реки Малая Невка у Петровского моста.

Тем временем, командование воюющих стран подводило итоги военной кампании 1916-го года. Ее ход окончательно сформировал стратегию стран Антанты на будущее — победу сможет принести «война на выживание».

С одной стороны, опыт последних крупных сражений выявил основные технические приоритеты «новой» войны XX века — решающее значение имеют превосходство в артиллерии, авиации, массовое использование автотранспорта, многократно увеличивающего мобильность армий, а также применение нового мощного вида вооружений — танков.

Однако все эти средства давали лишь тактическое превосходство — позволяли выиграть отдельные победы, но не обеспечили коренного перелома в войне. В 1916 году союзники по Антанте добились немалых успехов на Восточном фронте, где в июне 1916 года начался «Брусиловский прорыв», обеспечивший глубокое наступление под Луцком, в Галиции и Буковине; на Кавказском, где русским частям удалось занять почти всю восточную часть Турции; и на Синайском полуострове, где английские войска начали готовить вторжение в Палестину. В то же время Антанта потерпела сокрушительные поражения в Румынии и Месопотамии, с переменным успехом шла война на Итальянском и Салоникском фронтах.

На этом фоне огромное значение приобретали итоги формально вроде как безрезультатных затяжных сражений на Западном фронте — на Сомме и под Верденом. По итогам многомесячных ожесточенных боев линия фронта там передвинулась лишь на несколько километров. Однако, при этом именно эти сражения нанесли огромный ущерб Германии, измотав ее армии и экономику.

Германия была лишена всех колоний и находилась в жесткой морской блокаде, поставка импортных грузов могла осуществляться лишь окольными длинными путями через Австро-Венгрию и Турцию. Сырьевые запасы Германии были на исходе, в стране не хватало, помимо продуктов, уже самых необходимых в повседневной жизни вещей — обуви, текстиля, металлов и т.д. Германия «вычерпала» все свои мобилизационные возможности, призвав в армию почти всех годных к службе мужчин до 45-летнего возраста. Причем, вскоре 125 тысяч мобилизованных рабочих пришлось вернуть обратно на военные заводы, поскольку их не удалось заменить не такими физически сильными и менее квалифицированными женщинами.

Германский авиастроительный завод. Фото: Imperial War Museums

Германский авиастроительный завод. Фото: Imperial War Museums

Как пишет военный историк, генерал Андрей Зайончковский, «даже при таком напряжении Германия не могла состязаться с противной стороной в отношении производства военных материалов. Голодная блокада довершала отчаянное положение страны».

Зимой 1916-17 годов от холода и голода умерли сотни тысяч немцев, и эту — «брюквенную» — зиму считают даже более трудной, чем зиму 1944-45 годов. В 1917 году немцы даже не планировали никаких крупных операций на главном — Западном фронте и делали ставку на сооружение мощных оборонительных линий, на возобновление масштабной «подводной» войны. Антанта, в свою очередь, планировала с самого начала года держать противника в постоянном напряжении на всех фронтах, а весной-летом ударить новыми скоординированными наступлениями.

Кавказский фронт

В суровых условиях зимы в горах на Кавказском фронте установилось позиционное затишье. И русская, и османская армии одинаково страдали от морозов, проблем с доставкой боеприпасов, продовольствия и фуража. Тем не менее, командующий Кавказской армией генерал Николай Юденич, отметивший 1916 год серией триумфальных побед, планировал уже в январе 1917 года вновь атаковать турок — на этот раз на юге, в направлении Месопотамии. По замыслу союзников, одновременно английские войска должны были начать наступление на Багдад с юга.

Румынский фронт

В канун Нового года русское командование спешно перебрасывало войска к рубежам реки Серет (ныне Сирет), протекающий чуть восточнее прежней русско-румынской границы. Главной целью их было остановить дальнейшее наступление германских, австрийских и болгарских войск, продолжавших преследование отступавшей румынской армии. В эти дни болгарские и немецкие войска осаждали города на востоке Румынии — Браила, Мачин и Тулча. Дальнейшее продвижение противника создавало бы уже угрозу Южной Бессарабии и даже Одессе.

Война на море

27 декабря 1916 года германской подводной лодкой UB-47 под командованием капитан-лейтенанта Штейнбауэра у берегов Сицилии был затоплен французский броненосец «Голуа». Экипажу удалось эвакуироваться, погибли 4 человека. 1 января этой же подводной лодкой неподалеку был торпедирован и затонул британский лайнер «Иверния», который перевозил войска в Египет. Благодаря умелым действиям экипажа большинство солдат сумели спастись на шлюпках, погибли 36 человек.

«Русская планета»

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости