Новости – Хроника

Хроника

Мир любой ценой

Германские солдаты во время наступления в России. 1918 год. Фото: Imperial War Museums

19-25 февраля: немцы заняли Псков и Минск

16 марта, 2015 14:27

7 мин

Конец февраля 1918 года стал одним из самых мрачных и трагических эпизодов отечественной истории — перешедшие в наступление германские войска один за другим занимали русские города, большевики в ответ заявили, что готовы заключить мир на любых, самых кабальных условиях. Тем временем «белая» Добровольческая армия под натиском «красных» выступила из Ростова-на-Дону в знаменитый Ледовый поход, ожесточенные бои развернулись в Коканде. Никаких других примечательных и позитивных событий в эти дни ни в России, ни на фронтах Великой войны не происходило — и реальных оснований для празднования Дня защитника отечества (в советское время — Дня Красной армии и флота) именно 23 февраля не было и в помине. Истории про первые победы, якобы одержанные 23 февраля 1918 года русскими над германцами, намного позже буквально «из пальца» придумает советская пропаганда.

Дипломатия и общественная жизнь

19 февраля на фоне нового наступления немцев на Восточном фронте, остановить которое оказалось просто некому, Совет Народных Комиссаров (СНК) по инициативе Ленина направил германскому командованию радиограмму с предложением срочно заключить мирный договор на любых условиях. В послании говорилось: «Ввиду создавшегося положения, Совет Народных Комиссаров видит себя вынужденным подписать условия мира, предложенные в Брест-Литовске делегациями Четверного Союза. Совет Народных Комиссаров заявляет, что ответ на поставленные германским правительством точные условия будет дан немедленно». Для надежности, чтобы немцы не могли отговориться, что не получили радиограмму, ее напечатанный текст был отправлен специальным курьером навстречу наступающим германским частям. 5 дней германское правительство молчало и только 23 февраля выслало в ответ ультиматум, датированный 21 февраля, остановив при этом продвижение войск к Петрограду. Ультиматум содержал еще более тяжелые условия, чем те, что немцы выдвигали на мирных переговорах в Брест-Литовске и которые большевики ранее отвергли. В новом ультиматуме германское командование подтверждало прежние территориальные претензии Центральных держав (передача под контроль немцев всех занятых на этот момент русских территорий на Украине, в Белоруссии, Польше и Прибалтике), а также выдвинуло целый ряд новых условий. В частности, советское правительство должно было немедленно очистить Лифляндию (север Латвии) и Эстонию от русских войск и красногвардейцев; заключить мир с антибольшевистской Украинской Народной Республикой (УНР) и вывести все войска с Украины и из Финляндии; вернуть Турции все занятые в 1914-1917 г.г. территории в Малой Азии; демобилизовать армию и отвести свой флот в Черном и Балтийском морях и в Северном Ледовитом океане в порты. На выполнение ультиматума большевикам отводилось 48 часов.

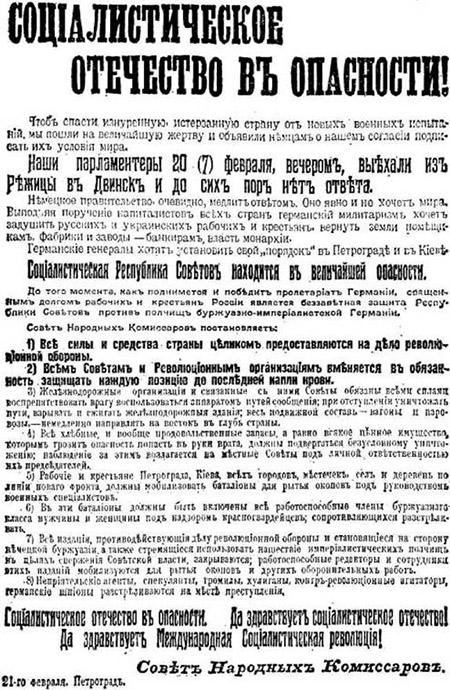

21 февраля СНК принял декрет «Социалистическое Отечество в опасности!», который под предлогом организации отпора немецкому наступлению фактически знаменовал развязывание массового террора. От «Советов и революционных организаций» декрет требовал «защищать каждую позицию до последней капли крови», «уничтожать продовольственные запасы, которые могли бы попасть в руки врага». Крестьяне принудительно мобилизовались для рытья окопов. Пунктом 7 Декрета предписывалось закрывать «издания, противодействующие делу революционной обороны и становящиеся на сторону немецкой буржуазии, а также стремящиеся использовать нашествие империалистических полчищ в целях свержения Советской власти, <…> работоспособные редакторы и сотрудники этих изданий мобилизуются для рытья окопов и других оборонительных работ». А пункт 8 устанавливал, что «неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления».

Листовка с декретом СНК «Социалистическое отечество в опасности» от 21 февраля 1918 года

21 февраля на заседании Петросовета был образован Комитет революционной обороны Петрограда, а сам город переведен на осадное положение.

22 февраля Лев Троцкий, признав свой провал в качестве главы делегации на мирных переговорах с немцами в Брест-Литовске, подал в отставку с поста наркома по иностранным делам, но исполнял обязанности наркома еще до 13 марта. Вместо него был назначен Георгий Чичерин. Вопрос об условиях мира с Центральными державами поставил партию большевиков перед угрозой раскола. 22 февраля о выходе из состава ЦК заявил лидер «левых коммунистов» Николай Бухарин.

23 февраля прошло заседание ЦК РСДРП(б), на котором должно было быть принято решение относительно германского ультиматума. Ленин настаивал на заключении мира на условиях немцев. Троцкий был категорически против, но от дискуссии отказался. «Вести революционную войну при расколе в партии мы не можем, — заявил он. — При создавшихся условиях наша партия не в силах руководить войной, <…> нужно было бы максимальное единодушие; раз его нет, я на себя не возьму ответственность голосовать за войну». Под влиянием Троцкого позицию нейтралитета заняли также члены ЦК Дзержинский, Иоффе и Крестинский. В итоге Ленину удалось обеспечить согласие ЦК на принятие ультиматума 7 голосами «за» при 4 «против» и 4 «воздержавшихся».

24 февраля после бурных споров Ленину удалось добиться также и согласия ВЦИК на мир с немцами. При этом в ходе голосования левые эсеры и левые коммунисты называли сторонников Ленина «изменниками», «предателями Родины», «иудами» и «шпионами». Именно принятие условий германцев во многом предопределило позже раскол между большевиками и левыми эсерами, которые в Гражданскую войну выступили против правительства Ленина.

19 февраля под председательством активного участника революции 1905 года, юриста и будущего президента Эстонии Константина Пятса был сформирован Комитет спасения Эстонии. 24 февраля он, в свою очередь, сформировал Временное правительство Эстонии (ВПЭ), которое просуществовало всего один день и 25 февраля было разогнано немцами. Константин Пятс до конца войны просидел в немецкой тюрьме.

23 февраля в Тифлисе был созван новый законодательный орган — Закавказский сейм, в который вошли депутаты, избранные от Закавказья в Учредительное собрание, и представители местных политических партий.

Гражданская война в России

19 февраля в Коканде начались ожесточенные бои между сторонниками Туркестанской автономии и карательными отрядами «красных», прибывших несколькими эшелонами из Москвы и Петрограда под командованием бывшего прапорщика царской армии Константина Осипова. Туркестанская автономия была провозглашена в ноябре 1917 года в Коканде на краевом общемусульманском съезде как ответ на создание местными большевиками регионального Совнаркома в Ташкенте, в составе которого не оказалось ни одного представителя коренных национальностей. Некоторое время правительства Туркестанской автономии и большевиков действовали параллельно, но в январе руководители автономии объявили о намерении провести выборы в парламент, в котором большевикам по определению мест почти не нашлось бы. После этого местные комиссары и обратились за помощью в Петроград. Жестокие бои в Коканде продолжались три дня и завершились разгромом отрядов автономии. Только по приблизительным оценкам, в их ходе погибло около 10 000 мирных жителей. Падение правительства автономии обернулось для советской власти мощным партизанским движением басмачей.

22 февраля части «белой» Добровольческой армии начали покидать Ростов-на-Дону, переправляясь на левый берег Дона, тогда не входивший в состав города. Так началась одна из самых героических страниц в истории Белого движения — Ледяной поход, известный также как Первый Кубанский.

Добровольческая армия начала формироваться в Новочеркасске (около 40 км к северо-востоку от Ростова-на-Дону) еще осенью 1917 года под руководством бывших царских генералов Лавра Корнилова, Михаила Алексеева и Алексея Каледина и вначале называлась «Алексеевской организацией». Ее основу составили добровольцы из числа вернувшихся с фронта офицеров и солдат, а также местные казаки. Специально для борьбы с «калединской контрреволюцией» еще в декабре 1917 года большевиками был создан так называемый Южный революционный фронт, который возглавил большевик, в прошлом царский офицер Владимир Антонов-Овсеенко. К февралю отряды «красных» подступили к Новочеркасску, и командование Добровольческой армии приняло решение об отходе ввиду подавляющего численного превосходства противника. Серди прочего «белых» подвела и позиция донских казаков, которые под влиянием агитации большевиков разошлись по домам, полагая, что новая власть им ничем не угрожает. Численность выступившей в поход Добровольческой армии составляла всего 4000 штыков (численность наступавших с севера «красных» была больше как минимум в 5 раз).

Полк Добовольческой армии выступает в Ледяной поход. Февраль 1918 года. Фото: Марков и марковцы. М.: НП «Посев», 2001.

Сперва «белые» отошли в расположенный неподалеку Ростов-на-Дону, где имелись значительные запасы продовольствия и вооружения, а также на отдыхе находилось порядка 15 000 вернувшихся с фронта офицеров. Однако из них мало кто согласился присоединиться к Добровольческой армии или хотя бы просто принять участие в обороне города от «красных». В результате генералами Корниловым и Алексеевым было принято решение отступать еще дальше на юг, на Кубань, рассчитывая на поддержку местных казаков, ранее заявивших о неприятии власти большевиков. Поскольку железная дорога оказалась уже перерезана «красными», части Добровольческой армии выдвинулись в поход в пешем порядке с солидным обозом гражданских.

Генерал Деникин так описал суть этого похода: «Пока есть жизнь, пока есть силы, не все потеряно. Увидят «светоч», слабо мерцающий, услышат голос, зовущий к борьбе — те, кто пока еще не проснулись. <…> В этом был весь глубокий смысл Первого Кубанского похода. Не стоит подходить с холодной аргументацией политики и стратегии к тому явлению, в котором все — в области духа и творимого подвига. По привольным степям Дона и Кубани ходила Добровольческая армия — малая числом, оборванная, затравленная, окруженная — как символ гонимой России и русской государственности. На всем необъятном просторе страны оставалось только одно место, где открыто развевался трехцветный национальный флаг — это ставка Корнилова».

На момент выступления в Ледяной поход (он будет так назван позже из-за тяжелейших погодных условий) в составе Добровольческой армии, согласно записям участников, значились 242 штаб-офицера (включая 190 полковников), 2078 обер-офицеров (капитанов, штабс-капитанов, поручиков, подпоручиков, прапорщиков), 1067 рядовых и 630 добровольцев, а также 148 человек медицинского персонала.

22 февраля армия начала переправу на левый берег Дона у станицы Ольгинская (южная окраина нынешнего Ростова-на-Дону), а 25 февраля выступила в направлении города Екатеринодар (ныне Краснодар). При этом подразделения Добровольческой армии двигались в плотном окружении преследующих их «красных» отрядов, практически ежедневно вступая в бои.

Гражданская война в Финляндии

22 февраля в Стокгольме делегация финских крестьян обратилась к шведскому королю Густаву V с просьбой об оказании военной помощи в борьбе против «красных», захвативших к тому времени при поддержке российских большевиков почти всю южную часть Финляндии. Швеция отказалась официально вмешиваться в набиравшую обороты гражданскую войну в соседней стране, но пообещала, что не будет чинить препятствий добровольцам, которые захотят выступить на стороне «белых». Вскоре в Финляндию отправилось 84 шведских офицера и 400 солдат, которые образовали в составе «белой» финской армии Шведскую бригаду. Всего в ней успело повоевать около 1100 шведов. В дальнейшем часть шведских добровольцев стала ядром офицерского корпуса молодого финского государства.

Восточный фронт

20 февраля в Минск вошли подразделения отступавшего под натиском «красных» 1-го Польского корпуса русской армии под командованием генерала Довбор-Мусницкого, который поддержал власть созданной в декабре 1917 года Белорусской Рады. На следующий день при подходе наступающих с запада германских войск Рада приняла решение не оказывать им сопротивления. 21 февраля немцы вступили в Минск. Как писала газета «Русские ведомости» от 24 февраля, «в Минске население встретило входящих немцев «почти с энтузиазмом», видя в них «меньшее зло» по сравнению с большевиками.

20 февраля наступавшие по всему фронту германские войска также заняли Ровно (на северо-западе нынешней Украины), 21 февраля — город Режица (ныне Резекне на востоке Латвии) и Полоцк (на севере нынешней Белоруссии), 22 февраля — города Вольмар и Венден (на севере нынешней Латвии), Валка (на границе нынешних Латвии и Эстонии) и Гапсала (ныне Хаапсалу на западе Эстонии, недалеко от оккупированных еще в 1917 году островов Моонзундского архипелага). Немцы практически не встречали сопротивления ввиду массового дезертирства и из остатков царской армии, и из отрядов «красногвардейцев».

24 февраля немцы вступили в Житомир (в 100 километрах к западу от Киева), Юрьев (ныне Тарту на востоке Эстонии) и, к вечеру этого же дня, в Псков. В Пскове они встретили сопротивление лишь разрозненных подразделений латышских стрелков и сотни красногвардейцев. Большинство солдат старой русской армии без боя ушли из Пскова, предварительно устроив грабежи и погромы. Латыши и красногвардейцы к вечеру 24 февраля также оставили город, предварительно взорвав склад со взрывчаткой на вокзале. В результате этого взрыва погибло 270 немецких солдат и офицеров. В отместку после занятия Пскова немцы расстреляли 140 взятых в плен красногвардейцев, большевиков и советских работников, но далее на восток продвигаться не стали.

25 февраля немцы вступили в город Борисов (в 60 километрах к северо-востоку от Минска), а также в Ревель (ныне Таллин). В Ревеле ими были «ликвидированы» как «буржуазная» эстонская республика Константина Пятса, так и существовавшая на соседнем острове Найген (ныне Найссаар) анархическая «Республика матросов и строителей».

Палестинский фронт

21 февраля английские части выбили турок из города Иерихон (в 20 километрах к востоку от Иерусалима).

Война на море

21 февраля командование Балтийского флота начало эвакуацию кораблей из Ревеля (Таллинна) в Кронштадт, чтобы не допустить их захвата наступающими германскими войсками. В поход вышло 236 кораблей, включая 6 линкоров, 5 крейсеров, 59 эсминцев и 12 подводных лодок.

«Русская планета»

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости