Новости – Хроника

Хроника

Битва на Марне и Гнилая Липа

Французские войска во время боя. Сентябрь 1914 года. Фото: Topical Press Agency / Getty Images / fotobank.ru

Французские войска отбросили немцев от Парижа

2 августа, 2014 11:22

4 мин

Первая неделя сентября 1914 года — время ожесточенных битв в окрестностях Парижа (первая битва на Марне), в Восточной Пруссии и Галиции. Папа Римский тщетно призывает стороны к примирению. Война на море охватила Индийский океан, идут бои на границе Камеруна с Нигерией.

Дипломатия и общественная жизнь

2 сентября правительство Франции переехало в Бордо из-за опасений прорыва немецких войск к Парижу — в ходе наступления они подошли к столице Франции на расстояние около 40 километров. Город остается под командованием военного губернатора Галлиени, который распоряжается об организации воздушной разведки.

5 сентября в Лондоне представители Великобритании, России и Франции подписали соглашение, согласно которому обязались не заключать сепаратного мира с Германией и Австро-Венгрией («Лондонская декларация»). Тем временем, 3 сентября католики обрели нового папу — им стал кардинал Джакомо делла Кьеза, взявший имя Бенедикт XV. В условиях войны, которую Бенедикт назвал «самоубийством Европы», он неоднократно обращался к враждующим сторонам с просьбами о примирении, о прекращении огня на Рождество, с предложением планов мирного урегулирования и т.д. Как правило, эти просьбы игнорировались. В историю он вошел как деятельный миротворец. Кардинал Йозеф Ратцингер, избранный папой в 2005 году и принявший имя Бенедикт XVI, сказал, что одной из причин для выбора имени стало почтение к Бенедикту XV — «апостолу мира».

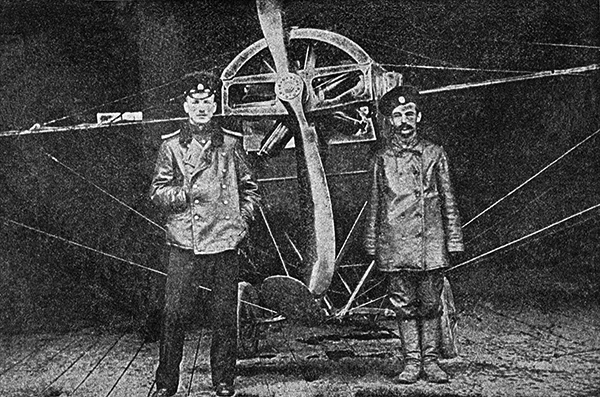

Русский летчик Петр Нестеров (слева) со своим мотористом у аэроплана. Фото: Архив/ИТАР-ТАСС

Русский летчик Петр Нестеров (слева) со своим мотористом у аэроплана. Фото: Архив/ИТАР-ТАСС

Западный фронт

3 сентября германские войска форсировали Марну. Казалось, Париж может пасть. Однако воздушная разведка выяснила, что основные немецкие колонны пошли не в сторону Парижа, а на юг и юго-восток, подставляя фланг под удары со стороны столицы. Французская армия начала готовить эти удары. Во Франции потом долго велись споры, кому принадлежало авторство перехода от обороны к наступлению — Галлиени или Жоффру, что было вызвано взаимной неприязнью между ними. Галлиени, будучи в подчинении Жоффра, продолжал спорить с ним о времени и направлении главного удара в желании отбить немцев от Парижа как можно скорее.

6-12 сентября стали активной фазой битвы на Марне. Объединенные англо-французские войска под командованием генерала Жозефа Жоффра остановили наступление германских сил, а затем и вынудили уже их отступить примерно на 70 километров, сняв опасность захвата Парижа. Сражение носило кровопролитный характер: потери немцев убитыми, ранеными и пленными составили 250 тысяч человек, французов — 250 тысяч человек (из них 80 000 погибло, англичан — 13 000 человек (из них 1700 погибло). Для скорейшей переброски свежих подкреплений на фронт генерал Галлиени в те дни приказал использовать парижские такси.

Наступление союзников стало возможным после отказа начальника германского генштаба Хельмута фон Мольтке от «плана Шлиффена» в пользу «клещей», направленных на Верден, для окружения основных сил французской армии. Победе союзников также способствовала переброска немецких войск в Восточную Пруссию для отражения наступления русских войск — позднее и французы, и немцы отмечали, что именно «русская армия спасла Париж». Маршал Фош писал: «Если Франция не была стерта с лица Европы, то этим прежде всего мы обязаны России. Русская армия своим активным вмешательством отвлекла на себя часть сил и тем позволила нам одержать победу на Марне».

Командующий немецкого Генштаба генерал Мольтке был вынужден в результате неудачи уйти в отставку.

Немцы отошли к Айсне, а французы и англичане уже принялись договариваться о вторжении в Германию, хотя такой оптимизм был ничем не оправдан — немцы продолжали удерживать значительный кусок промышленно развитого региона на северо-востоке Франции со стратегически важными местами добычи угля и железной руды. На оформившихся позициях фронт практически не менялся на протяжении трех с половиной лет позиционной «мясорубки».

Русский фронт

В отличие от битвы за Восточную Пруссию, в Галиции в 1914 году русская армия одержала крупную победу. Планы германского командования удержать весь Восточный фронт силами только австро-венгерской армии потерпели крах. Не только Париж был спасен от захвата немцами, но также на время была спасена от разгрома и Сербия.

1 сентября после боев на реке Гнилая Липа разбитые австро-венгерские части бросая винтовки, орудия, зарядные ящики, повозки, в полном беспорядке отошли по всему фронту в направлениях на Львов, Николаев и Галич. Разгром на правом фланге фронта стал возможен прежде всего потому, что основные силы были брошены австро-венграми на штурм русской части Польши, где они также потерпели неудачу.

3 сентября русские войска заняли Львов, 4 сентября — Галич. Русские армии, оборонявшие Холм и Люблин, получили подкрепления и тоже перешли в наступление. К 10 сентября австро-венгерские войска вновь попытались перехватить инициативу и начать наступление от Равы-Русской на Львов, но были остановлены. К концу сентября русская армия оккупировала почти всю Буковину и Галицию.

В занятой русскими Галиции формируется отдельное Галицийское генерал-губернаторство. Уже через день после взятия Львова, 5 сентября, в городе начала работу канцелярия графа Георгия Александровича Бобринского, который был назначен Военным генерал-губернатором Галиции. Канцелярия продолжала деятельность до 14 июля 1915 года.

В Восточной Пруссии ситуация продолжала складываться в пользу немцев. 4 сентября командующий немецкими силами Людендорф получил подкрепления, переброшенные из-под Парижа, и перегруппировал силы, обеспечив двукратное превосходство над русской армией Реннекампфа. К тому же главные силы Ренненкампфа, нацеленные на осаду Кенигсберга, были сосредоточены на северном фланге, а немцы решили ударить по южному через озерно-болотистую местность.

Сербская пехота. 1914 год. Фото: Библиотека Конгресса США

6 сентября началось сражение в Мазурских болотах, растянувшееся на неделю. Реннекампфу удалось спасти войска от окружения и отступить, но с огромными потерями. Многие историки оценивают итог сражения в Восточной Пруссии для Германии как тактически победное, но стратегически роковое. Именно из-за переброски части немецких войск из Франции в Мазурские болота война приняла затяжной характер, и ограниченная в ресурсах Германия была обречена ее проиграть.

Война в Африке

6 сентября состоялась битва при Нсанаканге. Город Нсанаканг в Камеруне был захвачен англичанами еще 30 августа, когда они попытались проникнуть из Нигерии в северные районы немецкой колонии. Попытки сделать это в первых сражениях при Гаруа и Мора не увенчались успехом. Нсанаканг находился всего в 5 км от границы и потому захватить его англичанам было сравнительно легко. Но немцам удалось их выбить благодаря преимуществу в вооружении. В ходе боя британцы потеряли убитыми около 100 человек. После возврата контроля за Нсанакангом немцы провели несколько успешных вылазок на территорию Нигерии.

Война на море

5 сентября в Северном море подводная лодка U-21 под командованием капитан-лейтенанта Херзинга потопила торпедой британский легкий крейсер «Патфайндер». Крейсер находился в дозоре и после поражения торпедой сразу же пошел ко дну. Из его команды (по спискам — 268 человек) 259 погибло.

7 сентября немецкий легкий крейсер «Эмден» (капитан Карл фон Мюллер), миновав Суматру, прошел в Индийский океан. До этого «Эмден» активно действовал в Цусимском проливе, где 3 августа захватил русский пароход «Рязань». За следующую неделю крейсер потопил 9 торговых кораблей, в основном, английских. В Лондоне начался переполох. Резко поднялись страховые ставки. Из Австралии и Новой Зеландии шли панические телеграммы. Пароходы с войсками, продовольствием, снаряжением для метрополии скапливались в портах, остерегаясь выходить в море без охраны. Под угрозой были и корабли, идущие в Европу из Индии, поскольку в северно-западной части океана находился еще и немецкий крейсер «Кенигсберг», и отсутствие вестей о нем лишь усиливало тревогу. «Эмден» будет потоплен австралийским крейсером только в ноябре 1914 года в бою у Кокосовых островов.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости