Новости – Хроника

Хроника

Иркутская бойня

Ахмед Иззет-паша (Ахмед Иззет Фургач (слева)) и Мехмед Талаат-паша, Великий визирь Османской империи (справа) прибывают на мирную конференцию в Брест-Литовске. Фото: Imperial War Museums

18-24 декабря: перемирие между Россией и Турцией

26 февраля, 2015 09:36

6 мин

К концу декабря 1917 года Россия окончательно завершила процесс выхода из Великой войны, заключив перемирие теперь и с Османской империей. При этом начинала набирать обороты война уже внутренняя — Гражданская. Ожесточенные бои в те дни развернулись между сторонниками и противниками советской власти в Иркутске, в Петрограде же большевиками была создана знаменитая ЧК, которая позже станет символом произвола и зверств. Пока, впрочем, в борьбе с «врагами революции» и буржуазией ей приходилось «ограничиваться» арестами и конфискациями. На фоне затишья на фронтах союзники по Антанте срочно решали, как им поступать с Россией.

Дипломатия и общественная жизнь

22 декабря в Брест-Литовске (ныне Брест на западе Белоруссии — РП) в рамках уже достигнутого ранее соглашения о перемирии на Восточном фронте начались переговоры между Германией, Турцией, Болгарией и Австро-Венгрией с одной стороны, и Советской Россией — с другой, по вопросу подписания собственно мирного договора. Делегации возглавляли: от Германии — статс-секретарь МИДа Рихард фон Кюльман, от Австро-Венгрии — министр иностранных дел Оттокар Чернин, от Болгарии — министр юстиции Христо Попов, от Османской империи — председатель меджлиса Мехмед Талаат-бей, от Советской России — Адольф Иоффе. В составе советской делегации были такие экзотические для европейских дипломатов персонажи, как матрос Олич, солдат Беляков, калужский крестьянин Сташков, рабочий Обухов.

Начальник штаба командующего Восточным фронтом германской армии генерал Макс Гофман позже так вспоминал свое общение с членами советской делегации: «Я никогда не забуду первого обеда с русскими. Я сидел между Иоффе и Сокольниковым, тогдашним комиссаром финансов. Напротив меня сидел рабочий, которому, по-видимому, множество приборов и посуды доставляло большое неудобство. Он хватался то за одно, то за другое, но вилку использовал исключительно для чистки своих зубов. Наискосок от меня рядом с князем Хоенлое сидела террористка Биценко (член партии эсеров — РП), с другой стороны от нее — крестьянин, настоящее русское явление с длинными седыми локонами и заросшей, как лес, бородой. Он вызывал у персонала некую улыбку, когда на вопрос, красное или белое вино предпочитает он к обеду, отвечал: «Более крепкое».

Исходя из положений ленинского «Декрета о мире», советская делегация предложила принять за основу переговоров следующую программу:

1. Не допускаются насильственные присоединения захваченных во время войны территорий; войска, оккупирующие эти территории, выводятся в кратчайший срок.

2. Восстанавливается политическая самостоятельность народов, которые были этой самостоятельности лишены в ходе войны.

3. Национальным группам, не имевшим политической самостоятельности до войны, гарантируется возможность свободно решить вопрос о принадлежности к какому-либо государству или о своей государственной самостоятельности путем свободного референдума, обеспечивается культурно-национальная и, при наличии определенных условий, административная автономия национальных меньшинств.

4. Отказ от контрибуций.

5. Решение колониальных вопросов на основе вышеизложенных принципов.

6. Недопущение косвенных стеснений свободы более слабых наций со стороны наций более сильных.

Немцы на словах согласились с этими пунктами, но с оговоркой, которая фактически сводила их на нет: если на такие условия пойдут и другие воюющие державы. Но так как страны Антанты отказались от мирных переговоров, это означало только одну возможность мира — и с аннексиями, и с контрибуциями за счет более слабого (то есть России). Также немцы обратили внимание большевиков на тот факт, что народы Польши, Литвы и Курляндии уже высказались за отделение от России. В соответствии с установками самой советской делегации получалось, что, если эти страны теперь вступят в переговоры с Германией о своей дальнейшей судьбе, то это не будет считаться аннексией.

18 декабря Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) и Совет народных комиссаров (СНК) приняли декрет о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния. Согласно декрету, на государственном уровне отменялся церковный брак, возрастом согласия для вступления в брак устанавливался 18 лет для мужчин и 16 лет для женщин (в Закавказье для местных жителей — 16 и 13 лет соответственно).

В этот же день, 18 декабря, был создан Высший совет народного хозяйства (ВСНХ), наделявшийся полномочиями по регулированию экономической жизни, включая права конфискации, реквизиции, секвестра, принудительного синдицирования (объединения в синдикаты) различных предприятий промышленности и торговли.

19 декабря в Новочеркасск (ныне в Ростовской области) прибыл бывший главнокомандующий русской армией генерал Лавр Корнилов. На Дон он добирался из Ставки главнокомандующего в Могилеве, где был освобожден из-под ареста перед самым приходом большевиков, сначала с Текинским конным полком, а потом в одиночку, переодевшись крестьянином. Генерал Корнилов сразу же включился в работу по формированию Добровольческой «белой» армии, начатую чуть ранее генералом Михаилом Алексеевым (бывшим начальником штаба ставки верховного главнокомандующего царской армии).

20 декабря декретом СНК была создана Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности (ВЧК), которую возглавил Феликс Дзержинский. В специальной записке Дзержинскому Ленин писал: «Буржуазия идет на злейшие преступления, подкупая отбросы общества и опустившиеся элементы, спаивая их для целей погромов. Сторонники буржуазии, особенно из высших служащих, из банковых чиновников и т.п., саботируют работу, организуют стачки, чтобы подорвать правительство в его мерах, направленных к осуществлению социалистических преобразований. Доходит дело даже до саботажа продовольственной работы, грозящего голодом миллионам людей. Необходимы экстренные меры борьбы с контрреволюционерами и саботажниками».

Феликс Дзержинский. Фото: РИА Новости

ВЧК была наделена и следственными, и оперативными функциями. В первые месяцы существования меры наказания контрреволюционеров были достаточно мягкими — лишение продовольственных карточек, составление и опубликование списков врагов народа, конфискация имущества и т.д.

21 декабря в Иркутске начались ожесточенные бои между сторонниками и противниками установления советской власти, положившие начало Гражданской войне в Сибири. В октябре 1917 года в городе прошел II съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Восточной Сибири и Всесибирский съезд Советов, на котором был образован Центральный исполнительный комитет Советов Сибири (Центросибирь) во главе с большевиком Борисом Шумяцким. Но состоявшиеся в ноябре выборы в Учредительное Собрание показали истинный политический вес этого самозваного «органа». По всей Сибири большевики набрали лишь 10% голосов, в то время как эсеры — 75%. И тогда опорой большевиков в Иркутске стали солдаты тыловых полков, не хотевших отправки на фронт, и красногвардейцы — вооруженные рабочие, которых в городе было несколько тысяч. В среде «людей с ружьем» у большевиков было большинство.

После смены власти в Петрограде Центросибирь заявила о готовности взять власть в Иркутске и всем регионе, был создан местный Военно-революционный комитет (ВРК). В ответ депутатами местной думы был образован Комитет защиты революции (февральской), на сторону которого встали юнкера и некоторые воинские подразделения. После того как ВРК начал аресты командования Иркутского военного округа и захват госучреждений, юнкера объявили о готовности встать на их защиту, хотя силы были неравными: максимум 1000 юнкеров и казаков против 6000 (до 16 тысяч с подмогой из других городов) распропагандированных большевиками солдат и красногвардейцев.

Первыми начали красные: 21 декабря в 4 часа 30 минут утра солдаты подтянули артиллерию к школе прапорщиков и начали ее обстрел. В середине дня юнкера большинства училищ вышли из расположения учебных заведений и начали захват соседних кварталов. К вечеру они контролировали почти весь центр города.

22 декабря в городе установились сильные морозы (до минус 40° С), что не помешало красным вновь атаковать школу прапорщиков, но атака была отбита. К ночи юнкера начали ответный обстрел понтонного моста через Ангару (его разрушение отсекло бы часть красных от центра города, так как ледовый покров на вытекающей из более теплого Байкала реке еще не установился). Но мост так и не удалось разрушить. 23 декабря через него пошла большая толпа (400 красногвардейцев — вооруженных шахтеров из пригородов Иркутска, причем многие с женами и детьми, рассчитывавших помародерствовать в разоренном городе). Юнкера открыли по ним пулеметный огонь, погибли сотни людей. В тот же день юнкера отбили у красных городской телеграф и гауптвахту, были освобождены арестованные ранее большевиками губернский комиссар Временного правительства правый эсер Иван Лавров и офицер штаба Иркутского военного округа полковник Леонид Скипетров. Но красные продолжали удерживать так называемый «Белый дом» — резиденцию сибирских губернаторов. Попытки взять его штурмом 23 и 24 декабря со стороны юнкеров провалились. Бои в городе продолжились почти до Нового года, при этом активно применялась артиллерия, что вызвало сильные разрушения и пожары.

23 декабря в Омске III областной съезд Советов Западной Сибири провозгласил установление в регионе советской власти.

24 Декабря в Харькове открылся организованный большевиками I Всеукраинский съезд Советов. Среди прочих в нем приняли участие 60 делегатов-большевиков, сбежавших с открывшегося чуть ранее съезда Советов в Киеве, где большинство имели сторонники Украинской Народной республики.

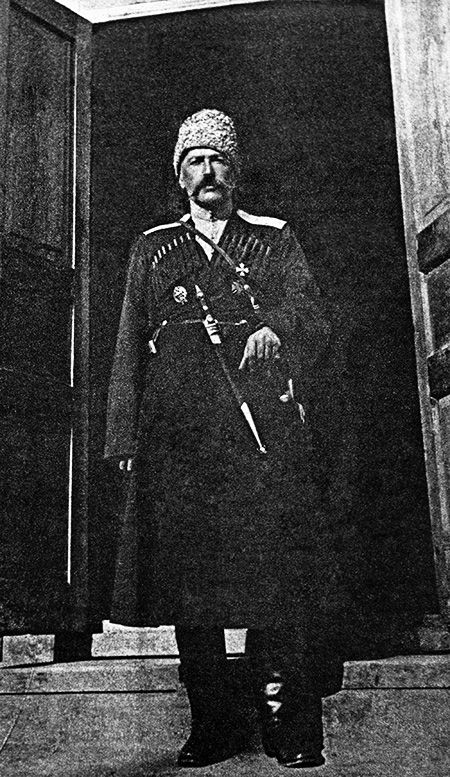

Командующий Кавказским фронтом генерал-лейтенант от инфантерии Михаил Пржевальский. Фото: Из фондов Государственного исторического музея в Москве / РИА Новости

23 декабря в Париже было заключено первое англо-французское соглашение о разделе России на «сферы влияния». Фактически оно подразумевало разграничение зон ответственности в случае проникновения немцев и их союзников в удаленные от фронта области России. Союзники предполагали избегать столкновений с большевиками, власть которых признавать отказывались, но при этом были готовы оказать поддержку всем антибольшевистским правительствам и новообразованным странам. В британскую зону влияния, согласно соглашению, входил Кавказ, во французскую — Украина, Крым и Бессарабия.

Кавказский фронт

18 декабря в городе Эрзинджан на востоке Анатолии главнокомандующий войсками русского Кавказского фронта Михаил Пржевальский (двоюродный брат известного путешественника и исследователя Николая Пржевальского — РП) и руководство Закавказского комиссариата (созданное в Тифлисе коалиционное правительство — РП) подписали соглашение о перемирии с представителями турецкой армии. Оно вошло в историю как Эрзинджанское перемирие, положившее конец войне между Россий и Османской империей. К этому моменту активные боевые действия на фронте не велись, русская армия под воздействием большевистской пропаганды пребывала в плачевном состоянии, однако в свете недавних поражений положение и турецкой армии также было тяжелым. И именно турки, с учетом известий о перемирии на Восточном фронте и мирных переговорах в Брест-Литовске, обратились с предложением о перемирии к русскому командованию. Согласно соглашению, боевые действия в Малой Азии и Персии были приостановлены предварительно до 12 февраля. Для окончательного же мирного договора с Россией Османская империя направила свою делегацию в Брест-Литовск. После этого начался стихийных отход русских войск с Южного Кавказа, и Закавказье по сути было брошено на произвол судьбы.

Палестинский фронт

21 декабря британские войска начали очередную операцию против турецких войск под Иерусалимом. Турки чуть ранее оставили из-за угрозы окружения сам Святой город, но в его окрестностях удерживала позиции крупная группировка, которая к тому же начала получать подкрепления с Кавказского фронта, где было заключено перемирие с русскими. Из-за этого британцы не могли использовать порт Яффы, который оставался в зоне досягаемости турецкой артиллерии. В ночь на 21 декабря 52-я британская дивизия неожиданно для противника переправилась через реку и вынудила турок отступить, обеспечив безопасность коммуникаций между Иерусалимом и Яффой.

«Русская планета»

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости