Новости – Умная Страна

Умная Страна

Оказывается, йод!

Иллюстрация пресс-службы МФТИ, автор Lion_on_helium

Структура мембранных белков станет яснее.

15 мая, 2017 11:00

6 мин

Определение структуры мембранных белков – одна из краеугольных задач современной биохимии. Ее решение позволяет создавать новые, эффективные лекарства. Учёные из международного коллектива с участием МФТИ предложили метод, сильно сокращающий время определения структуры таких белков. Основным помощником в этом стал… обычный йод!

Авторы работы, опубликованной в Science Advances (DOI 10.1126/sciadv.1602952), применили известный метод «йодного фазирования» на четырех различных мембранных белках разного класса и обнаружили, что йод одинаково взаимодействует со всеми этими белками.

«Окна» в глухой стене

Все живые организмы состоят из клеток. Клетки всех организмов, от кишечной палочки до человека, имеют общее строение. В частности, все клетки отделены от окружающего мира плотной клеточной мембраной, не пропускающей через себя большинство химических веществ. Такое «уединение» позволяет клетке поддерживать внутри себя постоянные условия. Они необходимы ей для отлаженной работы сложных биохимических механизмов. При этом чтобы выжить, клетка должна внимательно «наблюдать» за изменениями внешней среды, чтобы вовремя на них реагировать. Для этого в геноме каждой клетки каждого организма закодированы сотни особых белков, встраивающихся в клеточную мембрану – потому они и называются мембранными. Они отвечают за «общение» клетки с окружающими миром. Такие белки могут переносить внутрь клетки химические вещества, не пропускаемые клеточной мембраной, но которые необходимы клетке для питания и полезных ей биохимических реакций. Иначе говоря, мембранные белки можно назвать самыми «общительными» органическими молекулами.

Подробности не видны

Кристаллография – основной метод структурной биологии. Она позволяет узнать структуру органических молекул (чаще всего речь идет о белках) с точностью до атома. Такая точность позволяет не только увидеть основы работы белков, но и смоделировать их поведение, основываясь на законах физики.

Самый ошеломляющий и краеугольный успех структурной биологии – определение в 1953 году двухцепочечной структуры ДНК нобелевскими лауреатами Уотсоном и Криком. Построенная ими элегантная модель была основана на структурных исследованиях их коллеги Розалинд Франклин. Двухцепочечная структура ДНК позволила объяснить механизм передачи генетической информации в клетках и тем самым заложила основу современной биологии.

Вся кристаллография основывается на оптическом явлении дифракции. Для измерения дифракционного сигнала на белковые молекулы светят рентгеновским излучением. При этом за счет строгой упорядоченности молекул в кристалле сигнал многократно усиливается в определенных направлениях рассеяния, позволяя засечь дифракционный сигнал на фоне «шума». Но при этом во всех направлениях записывается лишь усредненный сигнал, и теряются так называемые фазы. Фазы информируют о том, насколько сигналы запаздывают друг относительно друга, и необходимы для определения структуры молекулы по данным дифракции. Эффект потери фаз приблизительно напоминает снижение ценности изображения при обесцвечивании. Остается насыщенность каждой отдельной точки, но нюансы цвета пропадают, не позволяя выявить большую часть информации.

Утрата информации при обесцвечивании изображения. Похожим образом теряется информация и в кристаллографии: при записи дифракционного сигнала остаются лишь интенсивности рассеянного рентгеновского света, а данные об их взаимосвязях не выявляются. Рисунок pikabu.ru

Ищем фазу

Разнообразие уже установленных структур иногда позволяет подбирать фазы компьютерными методами: фазы подбираются по аналогии, после чего уточняются. Однако при низком разрешении картинки, типичном для мембранных белков, а также для новых, непохожих на предыдущие структур, эти методы не работают. В таких случаях фазы находят экспериментально, используя так называемую аномальную дифракцию - особую несимметричность дифракционных сигналов, испускаемых тяжелыми химическими элементами (йод, гадолиний, хром или даже сера). Для того, чтобы этот метод сработал, эти элементы должны сильно связываться с молекулами белка в кристалле, чтобы быть так же строго упорядоченными и давать сильный дифракционный сигнал. Однако часто подбор «правильного» элемента требует много времени, и в течение его тратится много ценных белковых кристаллов.

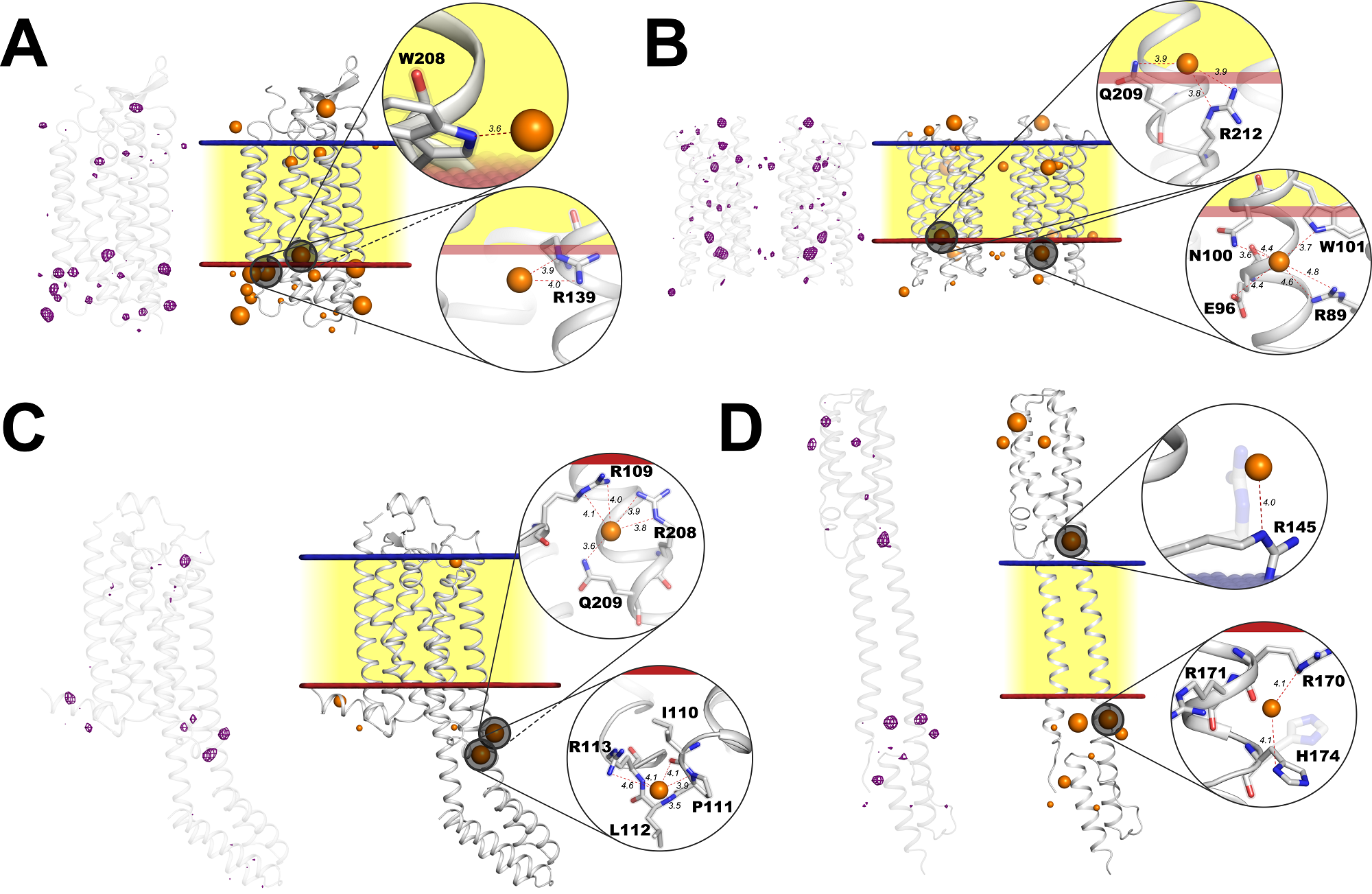

Однако метод гарантированно работает при взаимодействии в растворе мембранных белков с обычным йодом, как показали авторы нашего исследования. Это связано с характерной особенностью любых мембранных белков: на границе «мембрана – раствор» все они несут положительный заряд, компенсируя отрицательно заряженную поверхность мембраны. А йод сильно взаимодействует с этими зарядами и «садится» на белок в строго определенных местах, что гарантирует успех экспериментального поиска фаз.

«В своей работе мы показали успешное решение структуры четырех уже известных белков разных организмов: светочувствительной натриевой помпы морской бактерии Krokinobacter eikastus, мембранного белка кишечной палочки, аденозинового рецептора человека и протонной помпы морской бактерии Marine Actinobacterial Clade. Все четыре структуры показали, что ионы йода действительно связываются с положительно заряженными аминокислотами в тех местах, где белок входит в мембрану. По сравнению с бромом, который иногда используют для решения фазовой проблемы, йод надежнее связывается с белком и гарантирует решение фазовой проблемы», - подчеркнул Игорь Мельников, главный автор исследования, выпускник МФТИ и сотрудник Европейского центра синхротронной радиации.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости