Новости – Инновации

Инновации

Вирусы бывают полезными

Найдены вирусы, способные победить внутрибольничные инфекции.

23 августа, 2017 07:15

4 мин

Российские ученые выделили и охарактеризовали два новых вируса, уничтожающих устойчивых к антибиотикам бактерий Acinetobacter baumannii – главных виновников больничных инфекций. Результаты работы опубликованы в журнале Viruses.

Проблема внутрибольничных или нозокомиальных инфекций стала в последнее время чрезвычайно актуальна. Инфекционная заболеваемость в больничных стационарах во многих странах растет, что связано с ростом устойчивых к антибиотикам штаммов микроорганизмов. Из них представитель бактерий рода ацинетобактер – Acinetobacter baumannii – один из самых распространенных. В отделениях реанимации и интенсивной терапии, в ожоговых отделениях он становится причиной развития самых разных инфекционных осложнений: от госпитальной пневмонии до абсцессов мозга.

Эта вредоносная бактерия обладает механизмами, обеспечивающими ей феноменальную устойчивость к подавляющему большинству антибиотиков, а также к дезинфицирующим средствам, высушиванию и даже ультрафиолетовому облучению. А ее патогенность обусловлена целым рядом факторов, один из которых капсулярные полисахариды – поверхностные структуры, формирующие толстую защитную оболочку вокруг бактериальной клетки.

Главная причина инфекций – бактерии. А естественным природным противником бактерий являются вирусы. Свойство определенных штаммов вирусов заражать и убивать специфичные виды бактерий исследовали еще в начале XX века. Бактериофагов открыли в 1915 году британский микробиолог Фредерик Творт и в 1917 году - канадский сотрудник института Пастера в Париже – Феликс Д’Эррель. Однако появление антибиотиков позволило надолго забыть это направление в медицинской науке. С появлением устойчивых ко многим антибиотикам, мультирезистентных бактериальных штаммов микробиологи вновь вернулись к исследованию вирусов бактериофагов или просто фагов.

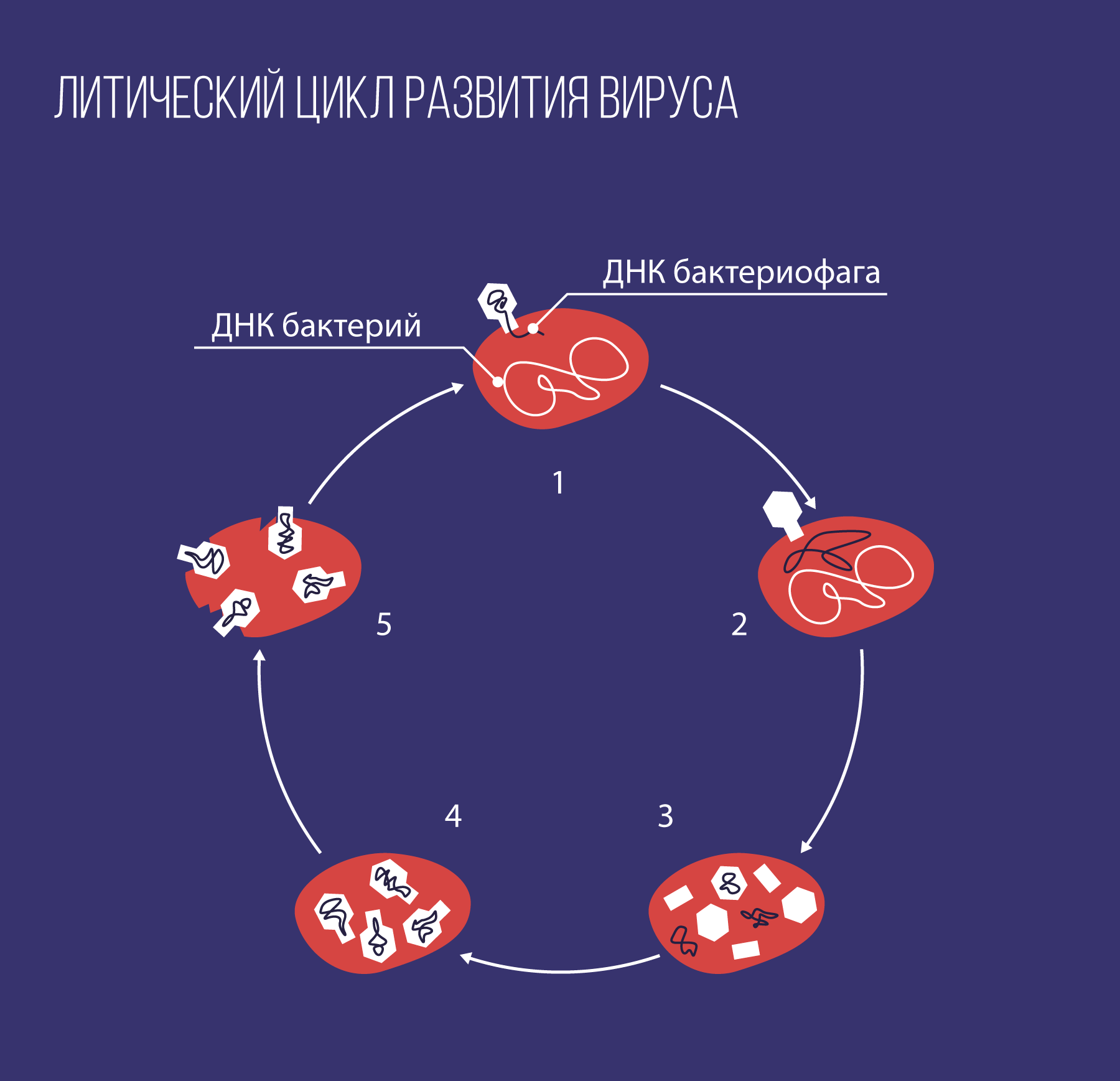

Ученые исследовали литические бактериофаги, то есть такие, которые после заражения бактериальной клетки и периода размножения быстро разрушают бактерию путем высвобождения потомства. Использование таких фагов, а также ферментов и белков, закодированных в их генетическом материале - одно из возможных решений проблемы.

Литический цикл развития вируса: 1-2 - введение вирусной ДНК в бактериальную клетку, модификация жизнедеятельности бактерии;

3 - репликация фаговой ДНК и синтез вирусных белков; 4 - образование зрелых вирусных частиц; 5 - лизис (растворение) бактериальной

клетки, выход новых фаговых частиц.

Литические фаги не влияют на нормальную микрофлору и, соответственно, не вызывают дисбактериоза; бактериофаги способны увеличивать свою численность до тех пор, пока не будут уничтожены все чувствительные к ним бактериальные клетки. К тому же вирусы можно использовать для борьбы с множественно-устойчивыми микроорганизмами.

Как рассказала сотрудник лаборатории Разработки инновационных лекарственных средств и агробиотехнологий Центра живых систем МФТИ Анастасия Попова, «В этой работе были выделены и охарактеризованы два новых бактериофага vB_AbaP_AS11 и vB_AbaP_AS12 (AS11 и AS12), которых отнесли к роду Fri1virus, подсемейству Autographivirinae семейства Podoviridae. Их литическую активность протестировали на 100 клинических антибиотикоустойчивых изолятах A. baumannii из 53 больниц и 32 городов России и Беларуси. Было отмечено, что для этих бактериальных вирусов характерны быстрая адсорбция к бактериальной клетке-хозяину и высокий выход фагового потомства в расчете на одну инфицированную бактериальную клетку. Изучены геномы вирусов AS11 и AS12 и определена стратегия их воздействия на бактериальные клетки».

В исследовании принимали участие ученые из МФТИ, Института антимикробной химиотерапии Смоленского медицинского университета, Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии, Института молекулярной генетики и биологии гена РАН, «Сколтеха», Института биоорганической химии им. Шемякина-Овчинникова, Санкт-Петербургского медицинского университета. Работа проводилась под руководством директора Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Сергея Леонова и профессора «Сколтеха» Константина Северинова.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости