Новости – Наука и технологии

Наука и технологии

Отход с орбиты

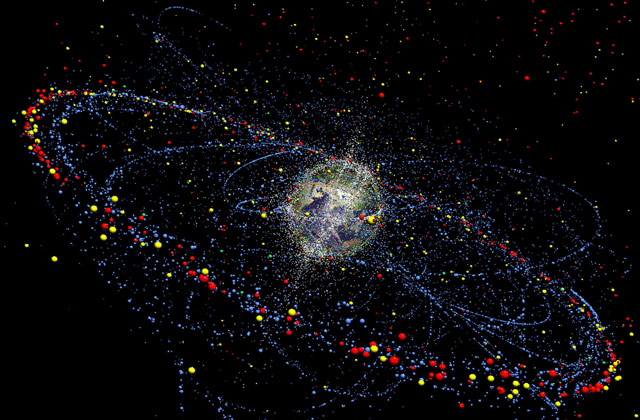

Распределение движения космического мусора сейчас и в будущем. Графика: ESA / TU Braunschweig / AP

Космический мусор и синдром Кесслера как угроза развитию человечества

19 января, 2014 07:00

8 мин

В начале февраля Япония протестирует сеть, улавливающую космический мусор, сообщает South China Morning Post. Однако, по некоторым оценкам, к 2015 году очищать околоземное пространство будет уже слишком поздно.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) работает над проектом по сбору космического мусора уже пять лет. Система представляет собой спутник, который после вывода на орбиту развернет длинную и узкую (всего 30 сантиметров) металлическую сеть и будет с ее помощью генерировать магнитное поле. Предполагается, что постепенно на ней соберется некоторое количество засоряющих околоземное пространство обломков, а примерно через год вся эта связка металла снизится и сгорит в атмосфере.

В начале февраля ракета-носитель доставит на орбиту спутник, собранный в Университете Кагавы и укомплектованный 300-метровой экспериментальной сетью. Для второго испытания уже подготовлен километровый магнитный трал. Его изготовили на фабрике Nitto Seimo, специализирующейся на рыболовных снастях. Если методика оправдает себя, японские ученые планируют в будущем закреплять магнитные установки непосредственно на кусках космического мусора.

По самым оптимистичным прогнозам, система заработает в штатном режиме к 2019 году, но к этому времени человечество может остаться без большинства благ цивилизации, связанных с космосом.

Люди начали засорять околоземное пространство едва ли не до начала космической гонки. Вскоре после запуска первого искусственного спутника и задолго до появления систем космической связи Министерству обороны США показалось хорошей мыслью создать вокруг земли кольцо из миллионов двухсантиметровых медных проволочек. Опасаясь, что в случае конфликта СССР перерубит подводные кабели телефона и телеграфа, американские военные искали способ сделать дальнюю радиосвязь более стабильной, не зависящей от состояния ионосферы.

Так родился проект West Ford — Соединенные Штаты попытались построить вокруг Земли гигантскую дипольную антенну. В случае успеха это должно было выглядеть как кольца Сатурна.

В 1961 году первую партию проволоки запустили на орбиту, но «распылить» ее не удалось. Судьба ее до сих пор точно неизвестна.

Безумный проект Пентагона вызвал громкое осуждение в ООН. Тем не менее в 1963 году состоялся повторный запуск. Ракета-носитель выбросила диполи на высоте 3,5 тысячи километров над Землей.

Поначалу облако проволоки позволяло передавать отраженные радиосигналы между Калифорнией и Массачусетсом. Со временем «антенна» рассеивалась все сильнее и качество сигнала падало, но в целом эксперимент признали успешным.

После двух запусков West Ford на орбите остались сотни, а то и тысячи не раскрывшихся блоков с проволокой, а также установки по ее рассеиванию. Сплавленные вместе из-за ошибки проектирования, эти куски меди слишком малы, чтобы их можно было отслеживать, но имеют достаточную массу, чтобы создать проблемы другим космическим аппаратам. Впрочем, в общем объеме мусора, вращающегося сегодня в околоземном пространстве, их доля незначительна.

Космическая гонка и засорение космоса шли рука об руку. С момента запуска Спутника-1 США вели базу данных всех известных объектов, попадающих в околоземное пространство, но фактически до 1991 года загрязнение орбиты не рассматривалось как серьезная проблема: в 1960-х регулярно проводились эксперименты с противоспутниковым оружием, до 1980-х ступени ракет сбрасывались беспорядочно.

В 1981 году астроном Дональд Кесслер подсчитал, что 42% известных на тот момент висящих над Землей обломков появились на орбите в результате всего 19 событий — в основном, взрывов ступеней американских ракет серии Delta. После этого в США начали работать над снижением количества отходов запуска, и до конца 1980-х лидером по «производству» космического мусора оставался Советский Союз. После перерыва в 1990-х годах Россия вернула лидерство в этом вопросе попросту из-за числа запусков.

На сегодняшний день объем мусора на орбите оценивается в 300 тысяч объектов. NASA отслеживает примерно 22 тысячи наиболее опасных из них — диаметром от 10 сантиметров и массой около одного килограмма и выше. Объекты диаметром от одного до 10 сантиметров тоже считаются «крупными» и потенциально опасными, но современные технологии не позволяют вести за ними наблюдение.

Среди хлама, заполняющего околоземное пространство, можно найти довольно неожиданные объекты. Например, перчатку первого американца в открытом космосе Эда Уайта, пару фотоаппаратов, плоскогубцы, гаечный ключ, зубную щетку, ящик с инструментами и мусорные мешки, выбрасывавшиеся со станции «Мир» на протяжении пятнадцати лет.

Большая часть космического мусора сосредоточена на низкой опорной орбите: здесь остаются обломки и некоторые отработавшие спутники, туда же сбрасываются вторые и последующие ступени ракет-носителей. Земного притяжения, солнечного ветра и тяги атмосферы, как выяснилось в 1980—90-х годах, недостаточно, чтобы этот хлам терял высоту и сгорал в атмосфере быстрее, чем пополняются его запасы.

Много мусора собралось и на геостационарной орбите, но в силу общей траектории движения на этой высоте происходит примерно одно опасное сближение в год. На низкой опорной орбите дела обстоят иначе: спутники ежедневно совершают вокруг Земли по 15 кругов, поэтому здесь опасные ситуации часты, а их потенциальные последствия катастрофичны. Именно на расстоянии 160—2000 километров от поверхности Земли находятся основные картографические, геодезические и метеоспутники, а также многие спутники связи — всего около 1,1 тысячи объектов. Здесь же, на 400-километровой низкой опорной орбите, находится МКС.

Еще в 1991 году Кесслер предсказал, что при достижении определенной плотности мусора в околоземном пространстве его количество будет только увеличиваться за счет столкновений.

Одного обломка массой в один килограмм, движущегося со скоростью 10 км/ч, достаточно, чтобы разрушить космический аппарат и тем самым создать множество новых тяжелых и быстрых обломков. Это, в свою очередь, приведет к каскаду столкновений и разлету осколков, которые уничтожат большую часть спутников и сделают околоземное пространство непригодным для навигации на многие годы.

Описанный сценарий получил название «синдром Кесслера». Спустя двадцать лет Минобороны США подтвердило эти выводы. Столкновение двух крупных объектов (как это произошло, например, со спутниками Космос-2251 и Iridium 33 в 2009 году) может привести к цепной реакции, которая разрушит всю низкоорбитальную инфраструктуру.

Кесслер утверждал, что каскад столкновений начнется незаметно. По оценке ученых Национальной академии наук США, критический порог уже безвозвратно пройден на высотах 900, 1000 и 1500 километров.

В 2006 году в NASA подсчитали, что даже если полностью прекратить полеты в космос, существующие скопления мусора не начнут «рассасываться» ранее 2055 года. Британский оборонный исследователь Ричард Кроутер несколькими годами ранее предсказывал, что цепная реакция может стартовать уже в 2015-м.

16 января из-за опасности столкновения с космическим мусором космонавтам пришлось отложить корректировку орбиты МКС. В тот же день фильм-катастрофа 2013 года «Гравитация», посвященный синдрому Кесслера, стал главным претендентом на звание лучшей картины года по версии Американской киноакадемии.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости