Новости – Рейтинги

Рейтинги

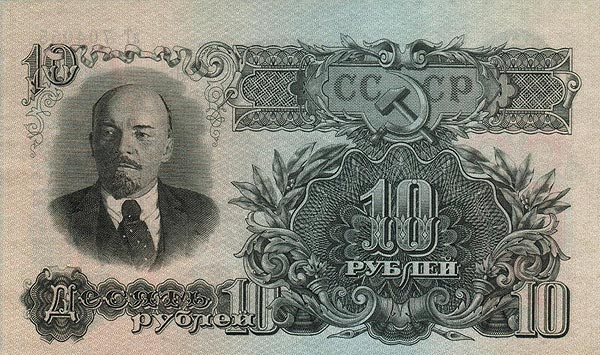

Обмен рублей на рубли

Расчетный знак 10 тысяч рублей 1921 года совзнаками. Фото: aes.iupui.edu

Денежные реформы в России от Витте до Павлова

7 марта, 2014 09:33

14 мин

Ровно 90 лет назад, 7 марта 1924 года, вышло обращение ЦК РКП(б) о проведение денежной реформы в СССР. Начатая за два года до этого, реформа должна была помочь советскому правительству преодолеть финансовый кризис с помощью замены совзнаков (объем которых на тот момент достиг квадриллиона) на червонец, обеспеченный золотым запасом. «Русская планета» рассказывает о денежных реформах с момента создания «золотого стандарта» и до распада СССР.

Денежная реформа Витте

Крупнейший российский государственный деятель рубежа XIX—XX веков Сергей Витте, занимавший с 1892 года должность министра финансов, видел основой индустриальной модернизации строительство железных дорог и совершенствование тарифных ставок. Среди принятых им мер для улучшения экономической ситуации в России была денежная реформа.

Задачей реформы стало создание устойчивой валюты, обеспеченной золотом. Для ее подготовки Витте взял несколько зарубежных займов, увеличив золотой запас страны вдвое. Частные банки были предупреждены о недопустимости спекуляций на курсе рубля, грозивших лишением правительственной поддержки. Над всеми финансовыми операциями был установлен жесткий государственный контроль. В 1895 году был принят новый устав Государственного банка России, который позволял ему выдавать промышленные кредиты на длительный срок, а также его ставил в прямое подчинение министерству финансов.

Сама реформа проводилась в 1895—1897 годах. Витте уменьшил вес золотых монет так, что старые десяти- и пятирублевые монеты увеличивали свой номинал на 50%: золотая монета в десять рублей становилась 15-рублевым империалом, в пять рублей — полуимпериалом. Также вводились вспомогательные серебряные монеты номиналом 5, 10, 15, 25, 50 копеек и один рубль и более мелкие медные монеты. На треть понижалось золотое содержание кредитного рубля — он приравнивался к 66 и 2/3 копейки золотом. Так как девальвация носила скрытый характер, реформа не вызвала большого изменения цен и прошла относительно безболезненно.

Единственным учреждением, которое имело право на эмиссию денег, стал Госбанк. Закон от 29 августа 1897 года наделял его правом выпускать кредитные билеты на сумму в 600 млн рублей, при этом их золотое обеспечение должно было быть не меньше половины. Однако предусмотренный министром финансов большой золотой запас позволил стране обойтись без использования этого права. Рубль стал одной из самых надежных валют в мире.

Витте содействовал притоку иностранного капитала в российскую экономику, однако не все его предложения по смягчению правового регулирования деятельности зарубежных предпринимателей были поддержаны правительством.

За то время, пока Витте возглавлял министерство финансов, государственных бюджет России увеличился вдвое, ускорилась промышленная модернизация страны, а также ее интеграция в мировую экономику.

Денежная реформа при НЭПе

За 1917—1922 годы количество выпущенных денег в тысячи раз превысило объем имеющихся в обороте товаров из-за того, что из него были изъяты, в частности, земля, национализированное имущество и дореволюционные процентные и дивидендные бумаги. Инфляция постоянно росла, а выпущенные Народным комиссариатом финансов РСФСР в 1919 году совзнаки стремительно обесценивались.

Рубль образца 1922 года. Фото: supermonetki.ru

Рубль образца 1922 года. Фото: supermonetki.ru

В число задач денежной реформы входило создание твердого рубля, поддержание ценности совзнака для предотвращения снижения доходов казны и вытеснение из оборота иностранной валюты и царской десятирублевой золотой монеты. В конце 1922 года Владимир Ленин говорил, что самые важные области, требующие перемен — это торговля («без этого может наступить день, когда крестьянство пошлет нас к чертовой матери») и финансы («без твердой валюты НЭП летит к черту»).

С мая 1922 года в обращение вводился рубль нового образца, равный 10 тысячам старых рублей. В октябре Госбанк выпустил первые советские банковские билеты. Денежная реформа началась с объявления червонца основной денежной единицей, равной десяти царским золотым рублям. Червонцы были обеспечены драгоценными металлами примерно на четверть, остальную часть составляли легко реализуемые товары и ценные бумаги, номинированные в червонцах.

Оборот совзнаков продолжался в течение еще 15 месяцев. Вторая деноминация в 1923 году приравнивала один рубль к ста рублям старого образца. Таким образом, объем денежной массы с начала реформы сократился в миллион раз.

В начале 1924 года эмиссия совзнаков была прекращена. В феврале — мае в оборот вводились государственные казначейские билеты номиналом в один, три и пять рублей золотом. Их выпускал уже не Госбанк, а Наркомат финансов СССР. В конце февраля был издан декрет о выпуске твердой разменной серебряной (от десяти копеек до рубля) и медной (от одной до пяти копеек) монеты. 7 марта в последний раз объявили курс золотого рубля в совзнаках. На 10 марта рубль в червонном исчислении приравнивался к 50 тысячам образца 1923 года, то есть к 50 млрд дореформенных рублей. В мае государство в ускоренном режиме завершило выкуп совзнаков.

С точки зрения обслуживания депрессивной экономики денежная реформа 1922—1924 годов была успешной. Властям удалось преодолеть финансовый кризис, стабилизировать денежное обращение и унифицировать денежную систему в масштабах СССР.

Денежная реформа 1947 года

Очередным ударом по бюджету страны стала Великая Отечественная война. Военные расходы приходилось покрывать с помощью выпуска большого объема новых банкнот при одновременном уменьшении розничного товарооборота. Введенная в 1941 году карточная система способствовала развитию черного рынка, который к окончанию войны успел структурироваться и значительно обогатить людей, находящихся на верхней ступени его иерархии.

Иосиф Сталин инициировал подготовку к денежной реформе в конце 1943 года. Работа над ней велась в условиях строжайшей секретности. Группа по денежному обращению представила проект реформы 19 декабря 1944 года в виде докладной записки. В ней отмечалось, что примерно половина наличных денежных средств находится в руках небольшой части населения, при этом образование накоплений часто связано с доходами, полученными нелегальным путем.

Рубль образца 1947 года. Фото: planetolog.ru

Рубль образца 1947 года. Фото: planetolog.ru

Группа по денежному обращению установила обменный курс на уровне 1:10, принимая во внимание соображение, что более низкий курс может обогатить держателей нелегальных капиталов. Изначально по такому же курсу предлагалось провести перерасчет и вкладов, хранящихся в сберкассах, однако Минфин пришел к выводу, что вкладчикам необходимо предоставить льготы. Было решено обменивать вклады до трех тысяч рублей из расчета 1:1, вклады от трех до десяти тысяч сокращались на треть суммы, больше десяти тысяч обменивались по курсу 1:3.

Владельцам крупных сбережений стало известно о том, что назревает реформа. Черному рынку было необходимо как-то застраховать свои капиталы. Одним из таких способов было вложение денег в сберегательные кассы, в результате к 1 декабря 1947 года в сберкассах находилось 16,5 млрд рублей, до дня начала реформы эта сумма ежедневно увеличивалась на 150—200 миллионов. Другой способ уберечь деньги от обесценивания заключался в покупке материальных ценностей: драгоценных металлов, мехов, антиквариата и дорогих тканей. Дневная выручка магазинов Мосскуппромторга выросла в пять раз. В результате спекулянтам не только удалось сохранить большую часть своих сбережений, но и приумножить их за счет предшествующего обмену денег ажиотажа.

Порядок обмена старых денежных знаков на новые и условия переоценки денежных вкладов были установлены постановлением Совета министров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 года. Одновременно с проведением реформы отменялась карточная система и вводилась розничная продажа товаров по сниженным государственным ценам. За счет обмена облигаций госзаймов по курсу 1:5 удалось принудительно снизить государственный долг СССР.

Денежная реформа 1961 года

В 1950-е годы темпы роста экономики увеличились и возросли денежные обороты. В мае 1960 года Совет министров постановил с 1 января 1961 года изменить масштаб цен и заменить находящиеся в обращении деньги на новые. Целями реформы были объявлены повышение роли рубля в хозяйстве, упрощение расчетов и кассовых операций. Уменьшенный формат новых купюр по сравнению с бумажными деньгами 1947 года облегчал использование счетных автоматов.

До 1 апреля 1961 года производился обмен денег старого образца на новые по соотношению 10:1, после чего их изъяли из оборота. Обмену не подлежали только мелкие монеты номиналом в одну, две и три копейки, которые сохраняли хождение еще с 1920-х годов.

Пропорционально укрупнению денежной единицы произошло масштабирование цен на товары, а также пересчет окладов, ставок, пенсий и пособий. Курс доллара, однако, был изменен только в 4,44 раза и составил 90 копеек за один доллар, то есть был сильно занижен — это повысило доходы бюджета от внешнеторговой монополии, в том числе от стремительно растущего в 1960-е годы экспорта западносибирской нефти.

«Павловская» реформа 1991 года

В 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву было предложено несколько программ перехода к рыночной экономике. Он остановил свой выбор на программе правительства, согласно которой значительный сектор экономики по-прежнему оставался в ведении государства, а процесс перехода растягивался на длительное время.

Очередь в отделение Сбербанка во время обмена 50- и 100-рублевых купюр на новые, 1991 год. Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Очередь в отделение Сбербанка во время обмена 50- и 100-рублевых купюр на новые, 1991 год. Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Денежная реформа 1991 года была названа в честь ее инициатора, министра финансов СССР Валентина Павлова. За девять дней до начала проведения реформы Павлов был назначен председателем Совета министров СССР. Целью реформы было избавление от «лишних» наличных денег, находившихся в обороте, и частичного снижения дефицита на товарном рынке. Формально было объявлено о том, что замена денежных знаков на купюры нового образца поможет заморозить фальшивые рубли, нетрудовые доходы, сбережения спекулянтов и теневого бизнеса, а также денежные средства коррупционеров.

22 января 1991 года Горбачев подписал указ «О прекращении приема к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года и ограничении выдачи наличных денег со вкладов граждан». Вечером, когда почти все финансовые учреждения были закрыты, об этом сообщила программа «Время».

Согласно указу, в полночь полностью прекращался прием 50- и 100-рублевых купюр, а вкладчики Сберегательного банка могли обналичить в месяц не более 500 рублей. В течение трех суток граждане могли обменять старые купюры на новые номиналом 50 и 100 рублей, либо разменять на более мелкие, причем не больше тысячи рублей на человека. Возможность обменять купюры на большую сумму предоставляли специальные комиссии, которые рассматривали соответствующие заявки до конца марта.

Обмен производился в кассах Сбербанка, к которым выстроились огромные очереди, а также по месту работы и в почтовых отделениях. Тысячи людей лишились своих многолетних накоплений.

В результате фактической конфискации денег у населения удалось изъять из обращения 14 миллиардов рублей из запланированных 81,5 миллиардов. В апреле в несколько раз выросли цены на услуги, транспорт, продукты и ЖКХ. К концу 1991 года экономика СССР оказалась в упадке из-за быстрого падения уровня производства и снижения национального дохода. Дефицит бюджета составлял от 20% до 30% ВВП, появилась угроза гиперинфляции.

Реформа окончательно подорвала доверие граждан к правительству и ускорила распад Советского Союза.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости