Новости – Интервью

Интервью

«Я за одну ночь стал русским националистом»

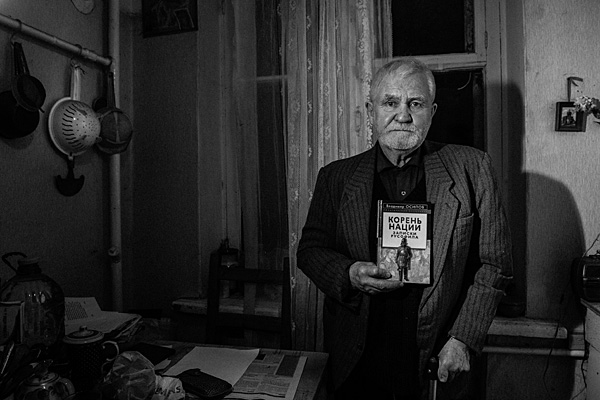

Владимир Осипов. Фото: Алексей Николаев / «Русская планета»

Православный диссидент Владимир Осипов рассказал о зарождении протестного движения в СССР, роли верующих и националистов в нем, о своих разногласиях с Солженицыным

27 февраля, 2014 05:04

32 мин

«Русская планета» открывает цикл бесед с советскими диссидентами, находившимися вне либерального лагеря. Как отмечал писатель Александр Солженицын, либеральные «несогласные» составляли в СССР не более 20—25% протестного лагеря, и хотя постперестроечная публицистика и пропаганда представляла их едва ли не единственными борцами с режимом, в большинстве своем диссидентское движение состояло из националистов, верующих, левых (от неомарксистов до маоистов) и даже «космистов».

«Русская планета» попытается исправить эту досадную историческую несправедливость. Первый наш собеседник — Владимир Николаевич Осипов, публицист, общественный деятель и политик. Сейчас ему 75 лет. Осипов — создатель и главный редактор первого националистического и православного самиздатовского журнала в СССР — «Вече». Во времена Советского Союза он дважды отбывал срок за антисоветскую деятельность и провел в лагерях в общей сложности 15 лет.

Поклонник Тито: «Мы жестко придерживались антикапиталистических позиций»

— Принято считать, что ваша политическая и антисоветская деятельность началась после того, как вы в конце 1950-х годов вступились за своего однокурсника на факультете истории МГУ. Расскажите, как это произошло?

— Мне было 20 лет. Мой однокурсник Анатолий Иванов был арестован за рукопись, которая была обнаружена в его вещах. А вышли на него типичным советским способом. У нас был друг Игорь Авдеев, который учился в Московском энергетическом институте и был настроен весьма оппозиционно. После окончания учебы он уехал в Сталинск, тогда так назывался Новокузнецк. Оттуда он писал письма своему товарищу из Воронежа. Однажды туда пришло его письмо в отсутствие товарища. Его вскрыла мать, увидела антисоветское содержание и сама донесла в КГБ на своего сына и его друга по переписке.

А Иванов тоже был в переписке с Авдеевым. КГБ приехал с обыском к нему в Москву, обнаружил у него папку с антисоветскими документами и арестовал его. Но выяснилось, что Иванов эту папку никому не показывал, и его отправили в психушку.

Я был молодой, мне хотелось помочь товарищу, спасти его. И я не придумал ничего лучше, как выступить перед всем своим 4 курсом в защиту товарища. Это было начало февраля. Я выскочил после начала лекции и стал рассказывать, что в КГБ нашлись люди, которые вопреки заверению Никиты Сергеевича Хрущева, сказавшего, что у нас в стране нет политзаключенных, арестовали нашего товарища Анатолия Михайловича Иванова. Попросил всех вступиться за нашего товарища.

Через три часа меня исключили из комсомола. А через полторы недели меня отчислили из МГУ. Но начальство не хотело меня исключать по политическим причинам, поэтому написали, что я пропускал лекции. А я и не стал спорить. Мне было выгодно, что меня отчисляют за непосещение, а не потому, что я — антисоветчик.

Фото: Алексей Николаев / «Русская планета»

Фото: Алексей Николаев / «Русская планета»

Потом я заочно получил образование в педагогическом институте и смог начать работать учителем истории в 727-й школе Москвы.

— Как эти события отразились на ваших взглядах?

— После них я себя уже ощущал оппозиционно настроенным человеком. Мне, как и многим молодым людям, претило лицемерие властей, их двуличие и ханжество. Я был бы не против, если бы они говорили, что у нас диктатура, но они врали и говорили, что власть народа.

Ну и постепенно к этому набежала какая-то идеология. Мы тогда по глупости очень любили Иосипа Брос Тито, что, дескать, там в Югославии сами рабочие управляют предприятиями; власть напрямую принадлежит рабочим. Даже была такая книга Ашэра Делеона «Рабочие управляют фабриками». Мы ее штудировали, передавали из рук в руки. Но мы жестко придерживались антикапиталистических позиций.

— Расскажите о молодежных собраниях у памятника Маяковского в Москве, которые проходили в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Это ведь был центр молодежной политики в то время.

— Памятник, кажется, в 1958 году открыли. После официального собрания уже неофициально люди начали читать стихи. Всем понравилось. И мы стали собираться там снова и снова. Люди там были с восьми вечера до часу ночи, пока метро в Москве ходит.

Сначала там не было никакой антисоветчины, но постепенно и она прорастать начала. Прежде всего люди начали вслух читать запрещенных поэтов: Мандельштама и Есенина в основном. К Маяковскому относились с уважением, потому что у него были трения с властями. Его стихи тоже читали.

Но сразу выделилась группа людей, которая читала собственные стихи: Анатолий Щукин, Юрий Голосков, Ковшин (Вишняков), Апполон Шухт. В их стихах власть при желании легко могла найти антисоветский уклон. Когда заканчивались чтения у памятника, то мы шли на частные квартиры и там продолжали вести свои беседы до 4—5 утра. Вот они уже были сугубо антисоветские. Но это продолжалось очень короткое время — с конца июня по начало сентября 1961 года.

Первый срок: «Трепаться — самое страшное»

— За что вас арестовали в конце 1961 года?

— Мне инкриминировали то, что я называл Октябрьскую революцию фашистским путчем. И сейчас стыдно вспомнить, хорошо отзывался о Февральской революции, о ее преимуществах перед Октябрем. Сейчас я ее считаю главным преступным деянием в нашей истории.

В тот период, когда меня арестовывали, наша группа решилась назваться анархо-синдикалистами, но только не марксистами. Потому что для нас марксизм был обозначением правящей идеологии.

И вот, нас зимой 1962 года судили, меня и моего товарища Эдуарда Кузнецова (мать — русская; отец — еврей). И к нам до кучи подкинули еврея Илью Бокштейна. Вот он был убежденный антисоветчик, но судить его чекистам одного было неинтересно. Он был маленький и горбатый. Был очень интеллектуально развит и ненавидел коммунистов. Бокштейн на площади у Маяковского не боялся громогласно ругать коммунистов. Вот так нас и судили вместе, хотя мы с Кузнецовым тогда против коммунизма и советов не выступали. Илья был увечный, больной. Им,что ли, стыдно было его судить одного таким? И еврей к тому же. Ему в итоге дали меньше всех — пять лет.

— Ваше дело было уникальным для тех лет?

— Нет. Несмотря на то что была хрущевская «Оттепель», за политику сажали много. Когда я уже находился в Дубравлаге, в Мордовии, каждую неделю на зону приходил этап с политическими, которым давали «антисоветскую» 70-ю статью.

— За что и на сколько вас в итоге осудили?

— Сроки были тогда небольшие — два-три года.

И нам бы дали такой срок, но добавился один эпизод. Иванов, тогда уже вышедший из психушки, бросил идею, что Хрущев построил в Берлине стену и готовится начать Третью мировую войну. Ну, и Иванов предложил Хрущева ликвидировать. Нам было тогда по 23 года. Но это не пошло дальше разговоров. Позже ситуация насчет Берлина разрядилась, но мы уже три недели трепались на эту тему.

Фото: Алексей Николаев / «Русская планета»

Фото: Алексей Николаев / «Русская планета»

Мы ничего реально не собирались делать, а только трепались. Трепаться — самое страшное. Ты ничего не сделаешь в итоге, а срок получишь большой. Вот нам и дали семь лет. В приговоре была такая строка: «Обсуждали возможность теракта против одного из глав советского государства».

Потом Кузнецов уедет в Израиль и станет там заметным журналистом. Однажды в Москве в газете «Мир новостей» я увидел заголовок «Для покушения на Хрущева уже было все готово». Я думаю: «Кто же кроме нас это собирался делать?». Оказалось, что это Кузнецов в Израиле дал такое интервью. Оказалось, что мы не просто трепались, а реально готовились совершить покушение.

Мне такое неприятно было читать. Я же все-таки политический деятель. Мне не хочется, чтобы за мной вился шлейф террориста. А ему в Израиле, в западном мире наплевать на это.

— Кто-то в итоге вас выдал?

— Я дружил с поэтом Щукиным. Однажды в конце сентября 1961 года мы выпивали с ним в «Огнях Москвы». И выходя из кафе, я ему на прощание сказал: «Вот так живешь, ни о чем не думаешь. А там впереди какая-нибудь акция». А у этих поэтов знаете какое воображение! Он пошел к своему другу Сенчагину и сказал, что они готовят какую-то акцию. А я ведь просто так бросил эту фразу, ни на чем не основываясь. Просто так. А этот друг что-то слышал про подготовку покушения на Хрущева. Заявил, что это будет страшный удар по демократическому движению и реформам, пошел в КГБ и про нас рассказал, так сказать, «от фонаря».

5 октября он дал показания, что на площади Маяковского собираются люди двух категорий: хорошие советские люди, которые просто заблуждаются в вопросах искусства и литературы, и сторонники насилия. В итоге он назвал меня, Кузнецова и Иванова. А еще Сенчагин досочинил, что у него есть сведения, что они готовятся взорвать ближайший партийный съезд.

На следующий день мы были арестованы.

— Какое по прошествии лет у вас отношение к этим событиям: аресту, суду, первому сроку?

— Я очень сожалею о первом сроке. Я отсидел по совершеннейшей глупости, совершенно ни за что. Ну, был бы я настоящим террористом или хотя бы серьезно поддерживал идею теракта, тогда ясно, что сел за дело. Но ведь это не так. Надо было тогда еще прекратить: заявить, что я и в разговорах на эту тему не хочу участвовать. Но я не сделал этого. Мне за это очень обидно.

— Как складывалась ваша судьба в лагере во время первого срока?

— Я сидел на чисто политической зоне — там была одна 70 статья. Еще прибывали верующие, но они как-то отдельно от остальных содержались.

Позже я стал сближаться с ними. На зону я прибыл полным безбожником. Но постепенно я начал верить в Бога. Сказывалось и религиозное воспитание, полученное от моей бабушки, и ситуация, в которую я попал. Во мне проснулась вера. И сразу все тут набежало. И монархизм набежал.

Фото: Алексей Николаев / «Русская планета»

Фото: Алексей Николаев / «Русская планета»

В течение срока нам меняли режим. Сначала для политических было предусмотрено четыре их вида: общий, усиленный, строгий, особый. Сильно от остальных только последний отличался: там была полосатая одежда, камерный режим, отсутствие дополнительного питания и свиданий. Остальные три отличаются количеством этих вещей. И вот, нам дали сначала усиленный, а потом особый, так как прокурор заявил, что наша деятельность носила особо злостный антисоветский характер.

Семь месяцев я провел на особом режиме. Тогда там сидели в основном отпетые рецидивисты и верующие: иеговисты, пятидесятники. Это было в поселке Ударном в Мордовии, 10-я зона.

И вот там я за одну ночь стал русским националистом.

Я сидел в этой зоне с эстонцем, который во время Финской войны воевал на стороне финнов. Он был пулеметчиком. И этот эстонец рассказывал мне во время работы на производственной зоне, как он из пулемета стрелял по цепям красноармейцев. У него кожа слезала на ладонях, пулемет раскалился, руки заболели от стрельбы. А эти парни из русских деревень шли и шли, и умирали. По финнам ни единого снаряда, ни единой бомбы не скинули, в обход никто не пошел. Их просто гнали на пулеметы.

И вот это меня потрясло. Насколько же большевики не любят мой русский народ! Как они его губят! Брошенный русский народ, никому не нужный. И в ту ночь я принял решение, что я буду защищать его.

Из зоны я уже вышел с лозунгом: «За Веру, Царя и Отечество!». Я был уже черносотенцем.

— А как на зоне вы проявляли свои националистические убеждения?

— Семь месяцев я отсидел на особой зоне, а потом вернулся в обычную. И сколотил вокруг себя кружок националистов и монархистов. Мы в нем обсуждали разные темы, связанные с нашими убеждениями. Отмечали религиозные праздники. В нем были разные люди. Был тракторист, был преподаватель.

Редактор «Вече»: «Я не боролся против власти»

— Чем вы занимались после окончания первого срока?

— Я сразу взял курс на выпуск самиздатовского машинописного журнала православного и националистического направления, который получил название «Вече». Я его выпускал три года. Это были толстые кирпичи с «Новый мир». Там не было антисоветчины как таковой. Это было культурологическое издание. В нем публиковались православные материалы, рассказы о славянофилах: Аксакове, Хомякове, Киреевском, Достоевском, Леонтьеве. Были еще материалы в защиту памятников старины, в защиту природы. Но нигде не было призывов к свержению советской власти. И вообще не было политики как таковой.

Фото: Алексей Николаев / «Русская планета»

Фото: Алексей Николаев / «Русская планета»

— Почему?

— Не считал это нужным. Я был убежден в важности славянофильского просвещения, которое мне хотелось осуществлять как можно дольше. Я все равно знал, что власти меня посадят. Выпускал же я журнал с начала 1971 года по март 1974 года.

— Кто вам помогал в выпуске журналов? Как распространяли издание?

— У меня были две машинистки в Москве. Один писатель в Твери, Дудочкин, который отдельно себя печатал и распространял журнал. Позже у меня в Ленинграде-Петербурге появился помощник, тоже бывший зэк, Петр Горячев. Он печатал и переплетал за небольшую плату 50 экземпляров журнала, сам распространял, рассылал бандеролями по почте.

Позже, когда меня уже за «Вече» судили, сотрудники КГБ мне намекали, что было бы лучше, если б я уехал. Мне даже приходил вызов.

— По еврейской линии?

— Нет, это был вызов от «Международной амнистии». Был такой православный писатель Левитин-Краснов, который сам уехал по еврейской линии, хотел мне помочь. И добился от «Международной амнистии» для меня приглашения. Он знал, что по еврейской линии я не поеду.

Но я отказался, потому что я не боролся против власти, а высказывал свои культурологические и патриотические взгляды. Но Горячев, который тоже получил приглашение, благополучно уехал в Италию. В итоге за «Вече» судили только меня одного.

Ко мне потом чекист приезжал на зону и говорил, что я сам себя посадил. Они меня сажать не хотели. В своем последнем слове на суде я заявил: «Моя христианская и патриотическая деятельность по изданию легального, политически лояльного журнала "Вече" была необходимой и важной с точки зрения развития русского национального самосознания, русской идеи. Ни по одному пункту предъявленного мне обвинения виновным себя не считаю».

Вообще я хочу сказать, что это дело было позорным для советской власти, потому что я не писал ничего антисоветского, а просто рассказывал о славянофилах и церкви.

— Как складывались ваши отношения с либеральным диссидентством?

— Ну, у меня с Петром Якиром были нормальные отношения. Он в своей «Хронике текущих событий» аннотировал «Вече», иногда подвергал его критике. Иногда он что-то из моих материалов сам перекидывал за границу. Но я сам этим не занимался и этому не способствовал, потому что при том размахе самиздатовской деятельности материалы на запад все равно кто-нибудь перекинет.

А вот с Солженицыным у меня не очень сложились отношения.

— Почему?

— Потому что мы почувствовали в нем определенную долю либерализма. Нам был обидно за русскую армию, которую он подверг критике в книге «Август четырнадцатого».

— Но ведь в начале 1970-х годов либеральная интеллигенция начинает критиковать Солженицына как раз за почвенничество и национализм.

— И у меня в 1974 году была статья против Сахарова, где я выступил в защиту Солженицына. Но мы понимали, что он не до конца наш — он не был монархистом. Он был националистом не в том смысле, в котором были мы.

Фото: Алексей Николаев / «Русская планета»

Фото: Алексей Николаев / «Русская планета»

— Чем ваш национализм отличался от национализма Солженицына?

— Ну, это так просто не объяснить. Вот он в своей статье «Как нам обустроить Россию» выступал за демонтаж империи, а я с этим никак не мог согласиться.

Второй срок: «Русский империалист и украинский самостийник»

— Свой второй срок вы отбываете в 1970-е годы. Это время было пиком гонений на баптистов. Вы с ними поддерживали отношения? Чем гонения на них отличались от гонений на православных?

— Еще во время первого срока в 1966 году я уже сидел не на политической, а на религиозной зоне, где сидели Синявский и лагерный поэт Соколов. Мы втроем были такие своеобразные фигуры на зоне, а все остальные относились к каким-то религиозным направлениям. Там были иеговисты и баптисты.

И вот там с двумя баптистами я имел хорошие отношения. Они мне своего не навязывали, а я им своего.

Но хочу отдельно сказать о православных-тихоновцах из Истинно-православной церкви. Поразительной силы веры были люди.

Когда я сидел уже второй срок, там был один тихоновец Калинин, которому в 1958 году дали 25 лет за то, что он сказал одной бабушке, что не надо ходить на выборы. Это позже за диссидентов будут вступаться правозащитники и Запад, а тогда никто о них не знал. Когда в 1960 году максимальным сроком по УК сделали 15 лет, то стали пересматривать все дела с большими сроками. А он не подавал прошения, не просил пересмотра. Так и просидел все 25 лет. Молитвенник был чудный! В четыре утра еще все спят, а он уже на коленях молится. Я с ним хорошо общался.

— Расскажите о своем опыте участия в протестах против произвола лагерной администрации во время второго срока.

— Это была знаменитая акция «100 дней борьбы за статус политзаключенного». Это был 1977 год. Главными зачинщиками были я и украинский националист Черновол. Он по сравнению с нынешними бандеровцами был более умеренный и спокойный. Мне он в личном разговоре говорил, что осуждает тех бандеровцев, которые вместе с немцами против русских воевали. Но у него этого было не отнять — он был ярый сторонник независимости Украины.

Так вот, нас чекисты специально кинули в одну зону, но мы сразу поняли их тактику. Чекисты хотели, чтобы русский империалист и украинский самостийник поругались, но у них ничего не получилось. Мы сразу вынесли все идеологические вопросы за скобки — нас объединил статус политического заключенного.

Мы обсудили, как добиваться этого статуса официально. Отправили план в другие зоны. Прежде всего это был отказ от работы. Не стричь волосы. Оторвать бирку номера. Не ходить в столовую строем. Не носить лагерную форму. Но мы понимали, что у нас сроки огромные, поэтому решили ограничить забастовку 100 днями.

Был такой диссидент Андрей Амальрик, который написал «Доживет ли Советский Союз до 1984 года?». Он в тот момент находился в Страсбурге и каким-то образом узнал о наших планах, и там объявил публично о начале нашей забастовки. Зона попала под пристальный контроль чекистов. Но мы все-таки начали свою акцию.

Через несколько дней нас стали ловить и сажать в штрафные изоляторы. Пять дней отсидишь, выходишь, отказываешься от выполнения правил, потом опять пять дней сидишь. Начальство не выдержало и стало нам давать уже полновесные пятнадцать суток. В изоляторе с нас сдирали теплые кальсоны и заставляли переодеваться в трусы и майку. Начали бороться и против этого. Хоть и был июнь, но было очень холодно.

Фото: Алексей Николаев / «Русская планета»

Фото: Алексей Николаев / «Русская планета»

Бастовали я, Черновол, армянин Айрикян. Он, кстати, в отличие от Черновола, не был русофобом — он турок не любил. Так вот, мы втроем получили что-то вроде плеврита. И нас вывезли в больницу только по окончания наших «100 дней».

Ну и после этого нас уже раскидали по разным зонам.

Эпоха гласности: «Меня обвинили в том, что я изменил правому белому делу»

— Ваш второй срок закончился в начале 1980-х годов. Чем вы занимались до начала Перестройки?

— Моя жена Машкова Валентина Ефимовна, тоже политзэчка, дважды осужденная, купила дом в Тарусе, в Калужской области на деньги «Русского фонда» Солженицына. Он дал нам 8 тысяч рублей — мы смогли себе позволить купить на эти деньги хороший дом. Моя жена купила его за несколько лет до моего освобождения и там меня ждала.

Когда я прибыл в 1982 году в Тарусу, чекисты «посоветовали» мне работать на местном заводе художественных промыслов в отделе снабжения и сбыта. Там я проработал до 1989 года.

Я довольно тихо отсидел время до Перестройки. Ко мне тогда поэт Владимир Балахонов приезжал, чтобы ему было хоть с кем поговорить.

— Как встретили Перестройку?

— В 1987 году я начал снова издавать машинописный журнал под названием «Земля», но по содержанию он очень походил на «Вече». Но он уже был никому не интересен. «Вече» в начале 1970-х было очень популярно, а «Земля» в конце 1980-х оказалась не столь востребована. Тогда таких журналов было уже очень много.

Когда у какого-то диссидента уже во время Перестройки был обыск, то там обнаружили несколько экземпляров «Земли». И мне пришла бумага, что я должен явиться и забрать эти журналы. Меня за них уже никто не дергал.

В 1988 году в Москве мы с группой единомышленников создали «Группу борьбы за духовное и биологическое спасение народа». Мы делали какие-то заявления, устраивали уличные протесты, было много работы, связанной с охраной памятников старины. Также активно выступали за запрет абортов — детоубийств во чреве матери. Пытались поддерживать беспризорников.

А уже в декабре того же года мы решили создать организацию «Христианский патриотический союз», у которой были те же цели и задачи. Но, как часто бывает, сразу начались ссоры и конфликты на пустом месте.

Я получил два приглашения за границу. Одно из них было от Зарубежной православной церкви. В Вене меня встречал легендарный Игорь Огурцов, который отвез меня на конгресс «Христианского интернационала». Это было в мае 1989 года. Мне там предложили выступить, что я и сделал. Я рассказал о том, что в СССР на тот момент еще не прекратились гонения на верующих.

Но кто там был? Там были католики, там были протестанты, одним словом, — «Христианский интернационал». Так вот, меня на родине некоторые обвинили в том, что я находился на экуменических посиделках и изменил правому белому делу.

— В конце 1980-х годов вы поддерживали какие-нибудь контакты с «Обществом “Память”»?

— У меня были хорошие отношения с Васильевым. Когда он умер, я написал проникновенный некролог, когда все писали о нем только негативное, крайне негативное. И все только из-за того, что он вступил на минное поле, — затронул еврейский вопрос. А его в нашей стране даже упоминать нельзя, иначе ты «враг народа».

Мы вместе с ним проводили грандиозный митинг 9 ноября 1997 года у Останкино против демонстрации антихристианского фильма «Последнее искушение Христа». Заявку на него подавал я. Но неожиданно патриарх Алексий призвал в нем участвовать. Ну, и активно этому содействовал Александр Шаргунов, наш хороший патриот-священник. Нас собралось 10 тысяч — действительно, очень много.

Фото: Алексей Николаев / «Русская планета»

Фото: Алексей Николаев / «Русская планета»

Затем мы с Васильевым отправились на встречу с доверенным лицом мерзавца Гусинского (Владимир Гусинский — основатель телекомпании НТВ, бывший российский медиамагнат. — РП) — Малашенко (Игорь Малашенко — бывший гендиректор НТВ, государственный и общественный деятель, тележурналист — РП). Это Гусинский решил фильм показать. Даже в Европе, при в целом благосклонном отношении к еврейству, никто не решился показывать этот фильм на общедоступном телевидении. Очень характерно, что нас из властей никто не поддержал.

После СССР: «Нам надо приложить все усилия, чтобы вырваться из этого капкана»

— А почему в момент распада СССР патриотическим силам не удалось взять власть в свои руки?

— Главный виновник этого — Андропов. Он нанес колоссальный удар по патриотическому движению в официальных сферах. У нас были журнал «Молодая гвардия», журнал «Наш современник», журнал «Москва», газета «Литературная Россия». А он прошелся своей лапой по всем этим изданиям. В общем, он постоянно проводил антирусскую политику. Таким образом, в решающий момент у нас не оказалось ни людей, ни средств массовой информации.

А если еще называть каких-то виновников, то это, увы, товарищ Сталин и его участие в «Ленинградском деле» — ликвидации русских национальных кадров: Капустина, Вознесенского, Кузнецова. Они в Ленинграде вернули все прежние названия: например, вернули Проспекту 25-го октября его историческое имя — Невский проспект. «Ленинградская группа» проводила русскую политику, они были недовольны засильем кавказцев и евреев в верхах. В итоге Берия, Маленков и Хрущев состряпали против них дело. В результате расстреляли 37 человек. Их обвинили в том, что они высказывали идею создания Компартии РСФСР. Вот сейчас у Зюганова есть такая партия, и ничего.

Ну, а потом Сталин в порядке компенсации устроил еврейское «Дело врачей» и Дело «Еврейского антифашистского комитета», который хотел создать в Крыму антирусский американский анклав. Если бы не «Ленинградское дело», то этот безбожный режим мог плавно перетечь в русское национальное государство.

— Как в целом вы к Сталину относитесь?

— Я его осуждаю за методы коллективизации, за борьбу с церковью до 1938 года и за «Ленинградское дело». Хотя одобряю истребление ленинской гвардии в 1930-е годы. Это было промыслительным возмездием на их злодеяния. Но я признаю его гений. Без него мы не выиграли бы войны. Но в истории так бывает, что гениальные люди часто работают не в белых ризах.

— Как вы оцениваете последние двадцать лет истории России после распада СССР?

— В октябре 1993-го произошел государственный переворот, когда к власти пришли шкурники и идейные либералы-русофобы. Особенно возмутительно, что под залпы танковых орудий была принята новая конституция, написанная под диктовку Госдепартамента США. До этого США диктовали конституции побежденным Германии и Японии, которым запретили иметь государственную идеологию. И нам запретили, хоть мы и не проиграли войны. Ну, и еще приоритет международного законодательства над российским, под которым понимается законодательство стран — членов НАТО.

Но в самые последние годы мы слышим хорошие слова из уст главы государства о державности, патриотизме, о защите традиционных ценностей. И даже были приняты какие-то положительные законы: прежде всего, о запрете пропаганды гомосексуальных извращений среди несовершеннолетних.

Но я должен, к сожалению, признать, что, несмотря на эти хорошие слова, движения в положительную сторону не происходит. Некоторые говорят, что оно есть, но я его не вижу. Скоро будет введена универсальная электронная карта и электронный паспорт. И мы окончательно окажемся под колпаком, потому что вся эта электроника не наша, а американская. Все будет окончательно управляться ими.

Сейчас нам надо приложить все усилия, чтобы вырваться из этого капкана.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости