Новости – Люди

Люди

«Возникала проблема конкуренции духовенства с народными учителями»

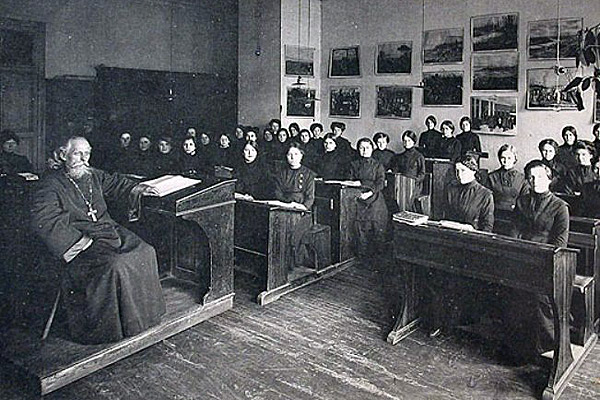

Урок в женской гимназии. Репродукция фотохроники ТАСС

В начале XX века преподаватели в деревнях начинали строить гражданское общество

25 января, 2014 07:31

10 мин

Русская история наполнена примерами того, как люди в тяжелейших исторических условиях гражданское общество создавали «своими руками». В коллективном исследовании «Гражданская идентичность российской интеллигенции в конце XIX — начале XX веков» авторы пытаются рассмотреть роль интеллигенции через призму понятия гражданское общество. Особую ценность представляют части книги, посвященные коллективным и персональным идентичностям представителей интеллектуальных профессий и участников активистских движений.

Другая часть учителей возможность улучшения условий жизни крестьян видела в революционной деятельности. Она заметно проявлялась в 1870-е и в 1900–1910-е годы, когда учителя и даже некоторые учительницы вели антиправительственную пропаганду среди крестьян, распространяли нелегальную литературу и так далее. В период революции 1905–1907 годов преподаватели земских школ в ряде местностей были главными деятелями Крестьянского союза. В силу своих революционных настроений, активной общественной позиции, непосредственной близости к крестьянству преподаватели земских школ оказывали значительное влияние на процесс «брожения умов» в деревне в предреволюционные годы. «Если в настоящий момент российское крестьянство так организовано, что на него можно положиться вождям революции, то это есть прямой результат работы народных учителей», — писал неустановленный автор из среды профессиональных революционеров в 1912 году.

Некоторые учителя-мужчины пользовались таким большим авторитетом среди крестьян, что их приглашали на сельские сходы, и там мнение учителя имело значение, иногда решающее. Так, когда в одной из деревень Суджанского уезда Курской губернии в начале 1880-х годов обнаружился падеж скота от чумы и крестьяне из-за ложных и невежественных опасений отказались допустить земского ветеринара в деревню (сначала не пускали мужчины, а затем, когда прибыла полиция, — женщины), только вмешательство учителя предотвратило дальнейшее распространение эпидемии, а самих крестьян спасло от наказания за их упрямство, походившее на бунт. Учитель выступил по приглашению крестьян на сходе и доказал им, что убой скота во время эпидемий более выгоден, чем другие меры борьбы с чумой, равно как и то, что необходимо произвести убой скота в одной деревне, чтобы сохранить его во всем уезде. «Я редко когда переживал такие минуты полного нравственного удовлетворения, как в тот день», — писал этот учитель.

Силой вещей формирующаяся социальная идентичность учителей начальной школы приобретала антицерковн ые черты. Прежде всего, это было связано с неурегулированностью вопроса о преподавании Закона Божия, центрального предмета в курсе начальной школы. Ведение уроков по этому предмету было исключительной компетенцией лиц с богословским образованием, поэтому подавляющая часть учителей и все учительницы земских школ преподавать его не имели права, и в качестве законоучителей в школы приглашались приходские священники, редко — дьяконы. На практике, как свидетельствуют самые разнообразные источники, священники часто пропускали свои уроки или не посещали школы вообще, что вынуждало преподавателей без богословского образования в нарушение закона преподавать Закон Божий самостоятельно.

Несмотря на то, что практически в каждом сельском училище числился отдельный законоучитель, в 1903 году в Данковском уезде Рязанской губернии учителям приходилось самим преподавать Закон Божий в каждом втором училище, тогда же в Крапивенском уезде Тульской губернии (по словам инспектора народных училищ) — в «большинстве училищ», в Белевском уезде той же губернии преподавание этого предмета также лежало «главным образом» на учителях и учительницах.

Урок Закона Божьего. Фото: missia.od.ua

Урок Закона Божьего. Фото: missia.od.ua

Похожая ситуация была в других уездах. Как сообщали инспектора народных училищ, «отцы законоучителя... обнаруживают полнейшее равнодушие [к религиозно-нравственному воспитанию детей — Автор], погрузившись исключительно в интересы материальные» (Севский уезд Орловской губернии, 1903 год); «прежде всего, приходится отмечать удивительно небрежное отношение большинства законоучителей к делу преподавания Закона Божия» (Бронницкий уезд Московской губернии, 1913 год). Земский деятель В. Н. Назарьев писал, что в период его работы членом училищного совета одного из уездов Симбирской губернии его наибольшую тревогу вызывали «постоянные... столкновения с законоучителями-священниками, упорно и в большинстве смотревшими на свое учительское жалованье как на прибавку к их скудному содержанию, нисколько не обязывавшую их обучать детей».

Вопрос о преподавании Закона Божия нередко становился причиной конфликтов между преподавателями и законоучителями. В мае 1905 года на общем собрании Общества взаимного вспомоществования учащим и учившим в начальных народны х училищах Саратовской губернии учитель Ольшанского училища Докукин заявил о необходимости изъять преподавание Закона Божия из начальной школы для того, чтобы «освободить учителя от постоянных столкновений с духовенством». Эти столкновения, по словам учителя, нередко имели место по самым разным вопросам, «начиная с желания приходских священников чтобы учителя бесплатно занимались за законоучителей преподаванием Закона Божьего, и с отказа учителей от этого труда и возникающих отсюда недоразумений, переходящих затем на почву религиозную, нравственную, общественную и политическую».

Ходатайства земств о разрешении учителям преподавать Закон Божий отвергались Синодом, который, в частности, указывал, что «предоставление преподавания Закона Божия всем светским учителям, из которых многие сами недостаточно тверды в истинах православной веры, внесет неустойчивость религиозных понятий в простой народ, отдалит священника от народа и умалит его духовное влияние на вверенную ему паству».

Кроме этого, возникала борьба между священником и учителем за лидерство и авторитет в деревне. «Некоторые священники, привыкшие за долгие годы к духовной монополии на селе, чисто психологически с трудом переносили появление новых образованных людей, свежих идей и взглядов, новых форм работы. Возникала проблема собственной состоятельности духовенства в культурном и нравственном отношении, способности конкурировать с народными учителями». Конкуренция проявлялась и в притязаниях части священников выступать в роли руководителей для преподавателей земских школ. Например, председатель Козелецкой уездной земской управы писал в 1881 году:

«Отношения между учителями и законоучителями, вообще говоря, скверны, что вызывается обыкновенно желанием священника добиться какого-то главенства в школе, подозрением, что учитель относится к нему без должного уважения и проч.».

«Если же учителя, — писал один из педагогов, — сами заслуживали себе любовь, доверие и уважение народа, а также благосклонность инспекторов, то, стыдно сознаться, из опасения ради, чтобы им не потерять своего могущества на народ [так в тексте. — Автор] и первенствующего значения, многие законоучителя старались подорвать эту любовь и выставить его в дурном свете. Еще сносна была жизнь учителя, если при взаимных несимпатиях не возникало между им и законоучителем ссоры и их отношения не обострялись, но беда, если они были в разладе: тогда законоучителя где только могли вредили учителю и конфузили его пред народом. Удобным местом для себя избирали церковь. Не дай Бог ученикам с учителем опоздать в церковь или совсем не быть, то после богослужения [это] будет поставлено на вид, и чтобы подорвать авторитет учителя, [священник] заметит: „так как учитель ваш ни сам не ходит в церковь, ни учеников не водит, то хотя вы сами посылайте своих детей в церковь“. Если ученик, читая часы, бывало, ошибется, то без всякого снисхождения законоучитель тут же останавливал его и поручал продолжать псаломщику. Эти сослуживцы часто бывали причиной перевода учителя помимо его желания в другое училище, из злобы ради на учителя, они не жалели на экзаменах проваливать учеников и много еще других видов мести, постыдных для них же, избирали эти господа».

Самолюбие учителей и учительниц оскорблял резкий контраст в отношении «начальства» к ним и к священникам: с последними представители администрации вели себя «вежливо, иногда до подобострастности», а с учителем — «сдержанно и даже сурово». «Такое неравенство буквально развращает священников, и много творится ими несправедливостей над бесправным народным учителем», — доказывал педагог. Формально взаимоотношения преподавателя и священника не регулировались, но фактически учителю или учительнице отводилось «первое место после священника».

Гражданская идентичность российской интеллигенции в конце XIX — начале XX вв. М.: Новый Хронограф, 2013.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости