Новости – Люди

Люди

Во что верили византийцы?

Византийская церковь Иоанна Крестителя в Крыму. Фото: Getty Images / Fotobank.ru

Фундаментальная «История частной жизни» — рассказ о двух тысячах лет борьбы и взаимодействия приватного и общественного

9 марта, 2014 07:01

15 мин

В издательстве «Новое литературное обозрение» началась публикация фундаментальной пятитомной «Истории частной жизни», написанной коллективом французских, английских и американских историков в 1980-х годах. Это исследование является одной из вершин наследия поздней Школы «Анналов». Группой исследователей руководил великий французский историк Филипп Арьес. Он умер, так и не завершив работу, но пятитомник в результате оказался своеобразным памятником его исследовательскому методу, в основании которого лежал примат частного над общественным. Эта идея объединяет все пять томов и трактуется авторами как цель, к которой во все времена стремился человек, вынужденный жить в обществе.

Первый том посвящен истории приватного мира людей от Древнего Рима до раннего Средневековья.

«Русская планета» с разрешения издательства «Новое литературное обозрение» публикует фрагмент книги «История частной жизни. Том первый», посвященный роли религии в жизни византийцев.

Религиозная вера

Человеческий мир мыслился византийцами как часть мира куда более широкого, представление о котором было выработано предыдущими столетиями. Особое место в нем занимали святые и грешники. Общество живых, в свою очередь, постоянно ощущало присутствие персонажей, населявших священные сюжеты, так что и эта область была разделена на сферы частного и публичного, не теряя тем не менее своего фундаментального единства. Публичный культ с императором и патриархом во главе был нацелен на обретение небесного покровительства, адресованного государству и его защитникам. Поэтому Лев VI самолично произносит проповедь в соборе Святой Софии или возглавляет процессию столичных жителей, устремившихся в порт встречать мощи святого Лазаря — под звуки гимна, сочиненного императором. Литургическая роль последнего в самых разных обстоятельствах и заступничество, испрашиваемое властью у монахов, принадлежат к сфере публичного. Сюда же можно отнести и некоторые проявления религиозности: вся империя публично почитает Христа как Вседержителя, Деву Марию как покровительницу защитников отечества, святого Михаила как воина и проводника душ в мир иной. Святой Дмитрий покровительствовал Фессалоникам, второму по величине городу Империи.

Обложка книги «История частной жизни. Том первый»

Обложка книги «История частной жизни. Том первый»

Семья Василия I исповедовала культ пророка Илии, так как выраженный солярный характер этого культа прекрасно согласовывался с традиционной символикой императорской власти. Кроме того, публичным — в несколько ином смысле слова — было почитание захоронений разных святых, а также почитание икон. Наконец, публичными были все многовековые традиции, начиная от привычки составлять гороскоп при рождении императорских детей и вплоть до карнавалов, проходивших под знаком Диониса, которые Церковь постоянно запрещала, а городская толпа продолжала практиковать: мужчины и женщины в масках вместе кружились по улицам в непристойных танцах и смеялись: серьезное прегрешение, поскольку античный Дионис был низведен до ранга беса, а именно бесы получали удовольствие от смеха.

Все эти элементы можно найти и в сфере частного. Мы уже упоминали о местах, предназначенных для отправления семейных ритуалов, и сами эти ритуалы в связи с анализом внутреннего пространства жилого дома. Некоторые описи имущества, прилагавшиеся к дарственным или к завещаниям, подтверждают, что частные лица владели литургическими предметами, священными книгами и иконами. Мы можем предположить, что некоторые знакомые нам книги и предметы культа служили для частного пользования. В отношении икон и разного рода драгоценных реликвариев, нательных крестов и медальонов с изображениями святых в этом можно быть уверенным практически на сто процентов. Икона играла в персональной религиозности византийца такую же важную роль, как и в религиозности публичной.

Почитание иконописных образов, создававшихся по строгим канонам и в то же время бесконечно воспроизводивших сам этот канон, обосновывалось догматом о воплощении и представлениями о харизме, дарованной святым. Христианская трансцендентность, видения, иконы, физическое присутствие живых святых формируют систему средств сообщения, ясно разработанную в агиографии. Начиная с VII века в религиозных текстах начинают фигурировать иконы, оказывающие воздействие на людские судьбы и активно вмешивающиеся в человеческие дела — к примеру, в заключение договора. Таким образом, верующий поддерживал личный, повседневный, близкий контакт с изображением, находившимся у него перед глазами, в его доме.

Пселл рассказывает, как императрица Зоя разговаривала со своей иконой Христа. В сфере частной признанием пользовались те же культы, что и в сфере публичной, о которых мы уже упоминали выше и среди которых важное место занимал культ Девы Марии. Жития святых приписывают ей способность возвещать о рождении долгожданных детей, столичные женщины по ночам возносят ей молитвы во Влахернской церкви. Тем не менее даже и в частной жизни, как мы видели, она не является покровительницей исключительно женского и материнского начал. Личная религиозность, будь то светская или монашеская, распределялась между святыми со свободой, которая имела, однако, свои границы. Официальное упорядочение в Х веке традиционного набора житийных текстов, а также иконографических канонов, по которым должны были работать иконописцы (чаще всего — монахи), направляет религиозность в нужное русло.

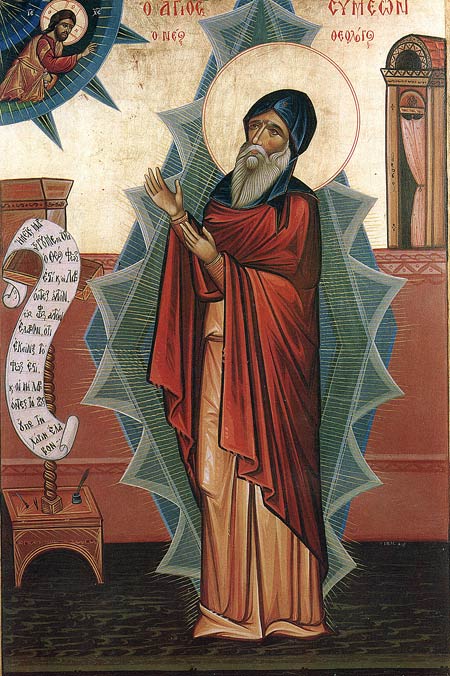

Новые культы могли рождаться чуть ли не каждый день. Чудеса, совершаемые живым человеком, сразу привлекают к нему почитателей, но собственно культ возникает только после его смерти. Жития святых, по определению, иллюстрируют культы, уже получившие статус публичных, то есть одновременно коллективные и разрешенные. Контроль со стороны властей проявляется на процессе по делу Симеона Нового Богослова, описанном его биографом Никитой Стифатом.

Статуя Диониса в Музее Боде в Берлине. Фото: Sean Gallup / Getty Images / Fotobank.ru

Статуя Диониса в Музее Боде в Берлине. Фото: Sean Gallup / Getty Images / Fotobank.ru

Симеон учреждает культ в честь своего духовного отца, студийского монаха Симеона: назначает день праздника и велит написать икону с образом старца, а верующие собираются по его инициативе. Однако следовал при этом Симеон исключительно ниспосланному лично ему вдохновению и потому был вызван, чтобы оправдываться перед патриаршим трибуналом. Процесс над ним отражает противостояние, которое могло возникнуть в первой половине XI века между церковной властью и требованием личной духовности.

Демоны и примитивное мышление

К сфере частных верований относятся также представления о постоянном существовании рядом с человеком демонов — о представлении более сложном и в то же время более домашнем, чем те, которые доминировали на уличных праздниках, о которых мы упоминали выше. Ибо демоны (daimones) обитают повсюду: особенно много их в домах, в пустынных местах, на руинах и в водоемах. Жития святых IX и X веков больше не отводят им той роли, одновременно крайне значимой и весьма неопределенной, которая принадлежала им в рассказах об аскетах и чудесах периода Поздней Античности. Напротив, их воинство приобрело, так сказать, вполне конкретный облик, который указывает на формирование уже вполне современной греческой веры.

Теперь эти существа зачастую имеют свои имена, «прописку» и свою «узкую специализацию» и, так же как и ангелы, обзаводятся своеобразной телесностью. В Византии не было человека, который бы в них не верил, к какому бы социальному слою он при этом ни принадлежал. Доказательством тому служат амулеты в виде кулонов в золотой оправе, которые носили женщины Х века, и, конечно же, то место, которое демоны занимали в сочинениях Михаила Пселла и его современников в XI столетии, то есть после великого возрождения античной культуры в IX—X веках, уже в качестве культуры ученой. Действительно, в эпоху Пселла ученость гуманитарного типа далека от того, чтобы подвергать каким бы то ни было рационалистическим коррективам общепринятые верования: наоборот, она углубляет и обогащает их своими исследованиями, цитатами и интерпретациями классики. В это время, как, несомненно, и ранее, верования эти были отмечены славянским влиянием, чем, вероятно, можно объяснить особое значение водяных, а также некоторых способов гадания. Однако они вплоть до ХХ века сохранят практически неизменными некоторых античных персонажей, вроде Гиллы, которая нападает на женщин во время родов. Как мы видели, древние божества, к XI столетию давно уже превращенные в демонов, продолжают играть важную роль в магических практиках частных лиц и вызывают некий беспокойный интерес среди ученых.

Но в данном случае мы имеем дело скорее с примитивным мышлением, нежели с научным мышлением того времени: овладение его навыками имеет целью получение конкретной практической выгоды. В этом смысле астрология, магия и алхимия составляют часть интеллектуальной перспективы — как для Пселла, так и для его современника, патриарха Михаила Керулария, против которого, после его низложения в 1058 году, он сочиняет удивляющую своей двусмысленностью обвинительную речь для выступления в синоде. В свою очередь, молитвенники X—XII веков содержат фрагменты, выказывающие явственную заботу авторов о практической действенности этих текстов. Кекавмен осуждает «необразованных людей», которые обращаются к прорицателям, чтобы узнать будущее, хотя это совершенно неподобающее занятие.

Иной религиозный опыт

На рубеже X—XI веков Симеон Новый Богослов и секта богомилов вносят в отношения, установившиеся между церковью и верующими, разлад — не вовсе беспрецедентный, но все-таки по-своему уникальный. Несмотря на все очевидные различия, обе предложенные стратегии поведения тем не менее обнаруживают поразительное историческое сходство.

«Беседа» болгарского пресвитера Козьмы, появившаяся в 972 году или чуть позже, направлена против тех, кого можно было встретить тогда в этой стране, глубоко пронизанной всеми течениями современной византийской культуры. В самой Византии они вызвали появление в XI веке двух антиеретических трактатов, созданных православными монахами столичного монастыря Богородицы Перивлепты: первый был написан Евфимием Акмонейским около 1050 года, второй — Евфимием Зигабеном в годы правления Алексея I Комнина (1081—1118).

Богомилы уничтожают все различия, являющиеся основой самой структуры христианской Церкви: храмы, по их представлениям, — просто «общие дома»; крещение — всего-то навсего вода и масло; евхаристия — хлеб и вино. Они не признают ни духовенства, ни святости, не поклоняются кресту, не допускают никаких молитв, кроме «Отче наш», не признают брака и побуждают супругов к разводам. Они считают, что крещение Христа совершилось не водой, а Святым Духом, и стремятся крестить таким же образом своих неофитов: после исповедания грехов им на голову возлагают Евангелие, а все присутствующие, мужчины и женщины, кладут на него руки. Кроме того, они практикуют взаимную и смешанную исповедь. Наконец, каждого из них, в ком живет Святой Дух, следует именовать «Богородицей» (Theotokos), как обычно называют Деву Марию, — поскольку, по мнению сектантов, все они носят в себе Бога-Слово. Мы легко могли бы доказать, что все эти представления выстраиваются вокруг диссидентского отрицания догмата о Воплощении — фундаментального принципа, лежащего в основе христианской социальной структуры. Как следствие, секта живет религиозной жизнью, которую — в рамках византийского общества — можно считать частной. И это еще не все.

Симеон Новый Богослов. Источник: pravoslavie.ru

Симеон Новый Богослов. Источник: pravoslavie.ru

На самом деле богомилы участвуют в общей религиозной жизни, причем в полной мере, поскольку каждый из них внутренне отталкивается от ее смысла. Так, их учителя объявляют, что знание Священного Писания и трудов Отцов Церкви идет от дьявола. Их не смущает православное крещение, потому как они считают его недействительным; некоторые из них не гнушаются носить монашескую одежду. На церковных богослужениях они присутствуют с одной лишь целью — спрятаться там, где их не будут искать. Они уверены, что термином «грешник» следует именовать в первую очередь православных, что Вифлеем, место рождения Бога-Слова, символизирует их собственную «истинную» церковь, а Иерусалим все еще находится под властью Закона Моисеева, официального византийского вероисповедания.

Их диссидентство не ново, поскольку в некотором смысле развивает тенденции, которые зародились в восточном христианстве задолго до появления в Х веке богомилов и которым до них следовали, в частности, павликиане. Однако в XI столетии теории богомилов, очевидно, приобретают такую убедительную мощь и социальное их влияние достигает таких беспрецедентных масштабов, что у нас возникает соблазн связать все происходящее с нарастанием в обществе процессов урбанизации. И действительно, Евфимий Акмонейский упоминает города — во Фракии и в окрестностях Смирны — как территорию успешной миссионерской деятельности Иоанна Чуриллы, по словам Евфимия, хорошо известного «благодаря тому, что он оставил свою жену после того, как сделал ее ложной монахиней, чтобы самому стать ложным монахом».

Затем гонения, начатые Алексеем I Комнином, выявляют истинное положение, которое секта занимает в столице. В результате скрытность и двоемыслие еретиков начинают сказываться на образе их действий, который, судя по всему, становится еще более продуманным, чем прежде. А источники, естественно, становятся еще более красноречивыми на этот счет. Однако даже и это представляется фактом уже новой, наступающей эпохи, поскольку богомилы, как легко можно убедиться, осуществляют приватизацию и интериоризацию религиозного опыта — точно так же, повторим, как это делал Симеон Новый Богослов.

История частной жизни. Т. 1: От Римской империи до начала второго тысячелетия. Под редакцией: Ф. Арьеса, Ж. Дюби — М.: Новое литературное обозрение, 2014 год.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости