Новости – Люди

Люди

Тюрьма перерождала

Фото: В.Захаров / Фотохроника ТАСС

Меньшевик Соломон Бройде с теплотой вспоминает советскую тюрьму начала 1920-х годов

26 февраля, 2014 05:33

14 мин

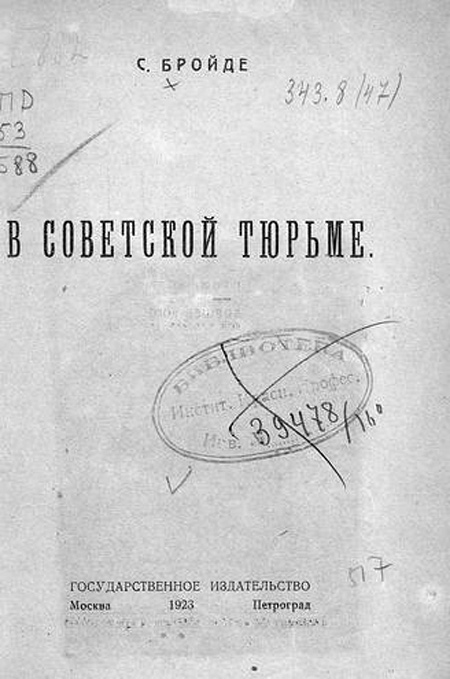

В 1923 году меньшевик Соломон Бройде выпустил брошюру «В советской тюрьме». Он написал ее, основываясь на собственном опыте — Бройде 15 месяцев отсидел в советских тюрьмах в начале 1920-х годов. К этой книге сложно относиться как к объективному свидетельству о ранней истории советских тюрем. С одной стороны, это контрпропагандистский материал, призванный бороться с наветами на советскую власть. С другой — эта книга преисполнена революционным историческим оптимизмом, который действительно вдохновлял и направлял людей в первые годы советской власти. В любом случае современный читатель без труда ощутит дух эпохи, о которой писал Бройде.

Соломон Бройде будет расстрелян в ходе «Большого террора» в 1938 году.

Тюрьма, в которую меня, арестованного, привели из так называемого «корабля» Чеки, была построена много лет назад; считалась одной из лучших в России, слыла образцовой, центральной и хранила целый ряд своеобразных традиций.

Сколько крупных революционных имен, боровшихся против царского самодержавия, жизнь за свободу свою положивших, связано было с этой тюрьмой!

Сколько поэтов ее воспели! Кто из русских революционеров не прошел через ее железные ворота и башни? Кто из них не пережил в ней тяжких дней?

Несколько слов сначала о ее «внешности».

Раскинувшись на обширной площади, молчаливая тюрьма вмещала, кроме общих корпусов, одиночные — для мужчин и женщин — и четыре старинных башни: Полицейскую, Пугачевскую, Часовую и Северную. В Полицейскую и Пугачевскую (в последней некогда, по преданию, содержался Пугачев), по узкой витой лестнице, надзирательницы проводили женщин, заключенных — в камеры с четырехугольными узкими окошечками.

Башни назывались — «карантинными»; в них высиживали по две недели вновь приходившие. Северная была необитаема, а в Часовой жили анархисты.

Последняя помещалась рядом с тюремной кухней, власть над которой делилась поровну между анархистами и жителями коммунистического коридора. Каждая партия тщательно оберегала свое влияние на кухне, стремясь по крайней мере к соблюдению равновесия (ведь на кухне готовилась пища для двухтысячного населения тюрьмы).

Анархисты в тюрьме были смелыми, отчаянными, дерзкими. Часть их работала в «околотке», в своеобразной домашней больнице, помещавшейся внутри тюрьмы. Большая часть политических лечилась в нем, фактически даже не лечилась, а числилась в «лечащихся», дабы иметь возможность пользоваться усиленным пайком.

Между политическими распределялась вся власть в околотке — от командной должности заведывающего хозяйством до носильщика дров на «околоточной» кухне включительно.

Заключенные (выздоравливающие) из околотка на прогулках, разрешавшихся два раза в день, в халатах, напоминали мирных госпитальных солдат. А красный четырехугольник тюрьмы, крепко и надолго построенный, с белою, приветливою церковью посредине, со своим чистеньким асфальтовым двором и маленьким уютным палисадником, казалось, походил скорее всею на благоустроенную больницу.

Пугачевская башня. Фото: moscowwalks.ru

Пугачевская башня. Фото: moscowwalks.ru

Околоток и все, что касалось его быта, давал впечатление воли, ибо тон околотка (темп жизни в нем) не был похож на тон тюрьмы.

Камеры в околотке открыты были днем и ночью, а в коридорах царил вечный, неумолкаемый гомон и оживленье.

Над кухней помещалась так называемая «прачечная», в которой находилось до ста женщин.

Это была огромная палата, в летние жаркие дни излучавшая тепло, придавленная низким потолком, который упирался в кровельную, накалявшуюся солнцем, крышу.

Самая разнообразная публика заключалась в этом небольшом пространстве. Рядом с баронессой или дочерью посла жила бывшая фрейлина; за ней иностранка, случайно застрявшая до обмена, рядом с бандиткой, наводчицей, содержательницей тайных притонов, воровкой.

Пестрая смесь, поражавшая неожиданным классовым сочетанием.

Был еще один многочисленный кадр женщин — это заключенные, «попавшие в засаду» — в большинстве случаев, возлюбленные мужчин, заключенных, — или просто спекулянтки. Среди последних числились также арестованные за предложение взятки.

Совершенно особняком протекала жизнь жителей мужского и женского одиночных корпусов, где помещались политические. Там ими была организована маленькая республика, управлявшаяся на основании неписаных законов. Никто из заключенных, не говоря уже о чинах администрации тюрьмы, не был осведомлен об этих текучих, так часто изменяющихся правилах внутреннего распорядка «республики». Сама тюрьма полушутливо, полусерьезно именовалась — заключенными — автономной республикой, а корпуса одиночные вдобавок претендовали на абсолютную внутреннюю свободу — на положение республики в республике.

Свои завоевания они охраняли самым ревностным образом, отстаивая каждую пядь вольностей.

Свобода политических, в пределах огромной территории тюрьмы, по существу была уже вовсе не так мала, и естественно, что заключенные других категорий, наблюдая из окон своих запертых камер «свободных» узников, мечтали:

«Если бы и нам так!»

Каково было первое впечатление от тюрьмы, когда меня, робко переступавшего за ее порог, ввели во двор? Через длинный широкий проход, через железные ворота вступил я туда. Стало жутко, когда увидел четкую каменную громаду, но жуть быстро рассеялась.

Я встречен был уже в корпусе, у дверей, главным писарем (большой чин), заключенным, оказавшимся моим старым знакомым.

Мы поздоровались с ним так, как будто только накануне виделись в театре, а между тем он сидел в тюрьме уже пять месяцев.

— Мы вас ждали давно, — сказал он мне приветливо.

— Почему? — удивился я.

— С «корабля» вчера пришла партия. Нам сообщили; что вы направляетесь сюда.

Своеобразная и точная почта.

Она заслужила признание всех заключенных, ибо целый ряд опытов подтвердил аккуратность пересылки таким порядком срочных известий. В обе стороны шла информация о важнейших событиях жизни Чеки и тюрьмы. Изо дня в день шли партии в обоих направлениях.

Нас ввели в камеру. Был избран староста, начались хлопоты по устройству на новом месте.

Сперва натянули холст на чугунные рамы, приготовили себе кровати. А когда уселись, посыпались неизбежные первые вопросы: о письмах, о днях передачи. Получив разъяснения, стали опрашивать друг друга, знакомиться, интересоваться деталями ареста и причинами, повлекшими заключение каждого из нас. Потом размещались оживленно по койкам; за часом первого нервного оживления и подъема наступила жестокая реакция. Тоска зажимала в своих дьявольских объятиях.

Мысли без конца о близких, о свободе.

Я вспомнил, как через весь город в этот день шагал в тюрьму. За соседом моим по партии неловко ковыляла жена его с узелком в руках. Она вела за руку семилетнего мальчика. Мне так хотелось мучительно, чтобы и возле меня был кто-нибудь из родных.

Посмотреть бы и мне на жену или брата, переброситься бы с ними парой слов. Солдаты вначале отгоняли и пугали суровыми окриками женщину, а потом у ворот тюрьмы сменили гнев на милость и разрешили вручить мужу узелок. В нем был хлеб, сахар, масло. Я шел рядом, потупив глаза в землю, чувствовал себя униженным, но уверенность в скором выходе из тюрьмы делала меня спокойным.

Я не знал, откуда была у меня тогда эта уверенность. Действительность посмеялась надо мной — я просидел в тюрьме еще 15 месяцев, но все же был покоен, крепко верил в скорый выход на волю.

И был в дальнейшем счастлив, что именно в таком состоянии наивной радости пришел в темницу.

Надо было сохранить запас физических и моральных сил. Всякая мелочь, дававшая возможность экономить на нервах, была неоцененным благом.

Не оттого ли еще был я внутренне счастлив, что предчувствовал, что женщина в черном скромном платье, облегавшем ее стройную, изящную фигурку, — Елена — пройдет тем же путем, по той же дороге в ту же тюрьму, где встретится со мной.

Но пришла она на восемь месяцев позднее меня, чтобы пережить, в свою очередь, тяжесть мучительного тюремного одиночества. В тюрьме она вошла крепко в мою жизнь.

В первую свою ночь в тюрьме, сороковую ночь заключения, когда все уснули, я проверял впечатления за ушедший день. Отдыхал и радовался, что кончились переходы из одной камеры в другую, утешался тем, что всего только предстояло мне четырнадцать дней карантинного заключения. И тогда выберу себе коридор, поселюсь на новой, судьбой мне посланной, квартире, сожму свою волю в руках и буду терпеливо ждать развязки, когда бы она ни последовала. Надо и здесь, в тюрьме, населенность которой достигает нормы уездного городка, в две тысячи человек мужчин и женщин, работать и заполнять максимальным содержанием каждый день, ибо и здесь шумная, большая жизнь. Надо жить, бороться с настроениями, рост которых грозит превратить человека в инвалида. Ведь я господин жизни — человек! Поэтому надо бороться, проверить еще раз, какие силы заложены в характере. Надо проверить, способен ли я к сопротивлению в случаях, требующих воли, суровой выдержки и нечеловеческого терпения.

Гордость упрямо навязывала свою максиму:

«Если ты большой, то сумей показать это себе и другим в свои страдные дни, когда судьба сжала тебя в железных тисках».

Тюрьма должна была быть только экспериментом для моего устремления вверх. Если веришь в себя, не имеешь права опускать руки, хныкать и жаловаться на судьбу.

Меня даже вдохновляла серьезность задачи.

Я помнил, что жизнь идет гигантским темпом; знал, что наша революция опрокинула, смяла многое прежнее и не скоро, но твердо укрепляет новые вехи. Она развивается независимо от того, сколько подобных мне брошено в темницу.

Об этом я не переставал думать, хотя мысль эта была глубоко оскорбительна для моего сознания, ибо я считал себя не маленьким. А жизнь на воле шла дальше и без меня. И вот случилось так, что я в камере за решеткой, а своим чередом, прокладывая свои стальные законы, движется тяжелая колесница революции... Я смят, — но до этого никому, кроме узенького круга со мной кровно связанных людей, дела нет.

Смешно говорить, что тюрьма перевоспитывала всех, но можно сказать зато, что, роняя одних и возвышая других, она и тех и других своеобразно перерождала. Это истина бесспорная.

Самые стремительные в своем разбеге на воле узники начинали в тюрьме думать и пристально вглядываться в революцию. Эта серьезность была по своему замечательным, психологическим отражением настроений в революции современною человека из массы — обывателя.

Тюрьма в первый момент, хотя и пугала своей мрачной серьезностью, поражала затем резким несходством с тем, что думалось о ней. Видимо, что-то надо было пересмотреть, в чем-то надо было разобраться, что-то в голове перетряхнуть и сдвинуть.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости