Новости – Люди

Люди

Современное кино: между блокбастером и роликом в интернете

Брюс Ли в фильме «Игра смерти»

Американский антрополог Гордон Грей написал ликбез для тех, кто хочет понять роль кинематографа для человека

9 ноября, 2013 07:24

7 мин

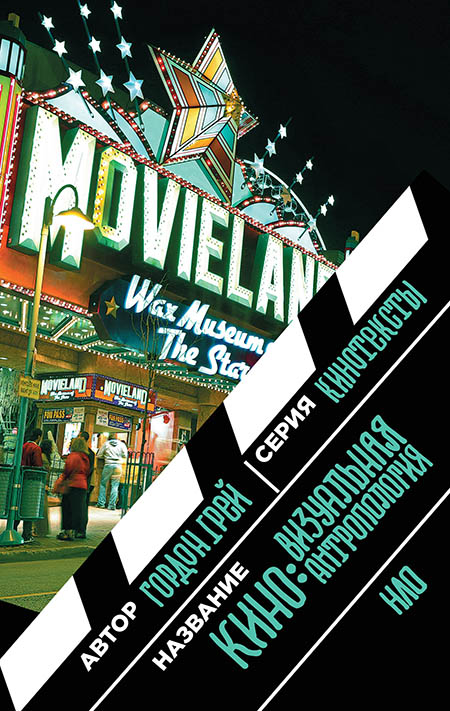

Впервые на русском языке выходит книга «Кино: Визуальная антропология», написанная известным американским исследователем Гордоном Греем. Автор пытается ответить на вопрос, какое новое знание о человеке может привнести изучение истории кинематографа?

Действительно, более чем за сто лет кино стало неотъемлемой частью человеческой жизни. Кинематограф на протяжении своей истории фиксировал не только технический прогресс, но и перемены в общественных ценностях, в представлениях людей о себе и мире. Все это — огромный и до сих пор не поднятый исследовательский материал для антропологических и социологических исследований.

Несмотря на то что Грей ставит своей задачей скрестить киноискусство и антропологию, его книга представляет собой, скорее, компиляцию современных исследовательских теорий и рассказ об истории кино. В результате получается краткий путеводитель или ликбез для человека, решившего пойти в исследованиях кино чуть дальше, чем обычный просмотр фильма.

Один фильм об акуле, сколь бы он ни был хорош, не мог изменить историю кинематографа, однако «Челюсти» действительно появились в переломный момент и вместе со «Звездными войнами» Дж. Лукаса (1977) и сформировали новую линию развития Голливуда. Как уже было сказано, распад студийной системы частично объяснялся переменами во взаимоотношениях между звездами, режиссерами и студиями. Появление таких блокбастеров, как «Челюсти» и «Звездные войны», изменило финансовую расстановку сил. Оценив их возможную прибыль, крупные корпорации начали скупать студии.

Снова, как в момент появления звукового и цветного кино, это привело к увеличению бюджетов, побуждая студии максимизировать прибыль и минимизировать риски. Конечно, они всегда старались придерживаться такой политики, но теперь были другие ставки. Стало очевидно, что публика будет ломиться на высокобюджетные картины с большим количеством спецэффектов и звездными исполнителями, снятые знаменитыми (порой печально знаменитыми) режиссерами. Студии начали отказываться от предшествующих моделей производства, когда на каждый фильм категории А приходилось множество фильмов категории B; теперь они старались вложить деньги в ограниченное количество картин, которые «надо обязательно посмотреть». Это не означает, что они совсем прекратили выпуск фильмов категории B, которые одновременно выходили на видео и тоже приносили доход, хотя и другого масштаба; но их количество и разнообразие значительно уменьшилось.

Эпоха блокбастеров принесла перемены не только в финансовую сферу. Вместе с ней пришло повышенное внимание к спецэффектам и сюжетности повествования, а также возникла новая эстетика монтажа, изменившая характер просмотра. Начиная с 1980-х годов в таких телесериалах, как «Полиция Майами» и недолговечный «Стингрей», можно увидеть характерные черты музыкальных видео — быстрые переходы, стремительный темп монтажа и утрированные ракурсы. Эта эстетика, также известная как MTV-стиль (по названию музыкального канала, сделавшего популярным такую манеру съемки и монтажа), стала проникать и в полнометражные фильмы. Хотя она встречается и в серьезных работах, ее присутствие стало нормой для блокбастеров.

Стопроцентным воплощением МТV-стиля может служить фильм «Козырные тузы». По мнению многих критиков и историков кино, ориентация на быстрое развитие действия в сочетании со всеми упомянутыми выше элементами — причем часто за счет создания характеров — оказала негативное влияние на современный художественный кинематограф. Например, и рецензенты, и публика очень прохладно приняли «Хеллбоя» (2004) Гильермо дель Торо. Как следует из разных отзывов, в этом фильме настолько мало развиты характеры персонажей, что зритель не идентифицируется с главными героями и не сочувствует им. Из интервью с дель Торо (оно сопровождает DVD-версию ленты) очевидно, что, когда при монтаже надо было выбирать между действием и разработкой характера, всякий раз делался выбор в пользу действия.

Потенциально высокая доходность блокбастеров вроде бы перевешивала риски, связанные с ограничением разнообразия, стилей и количества выпускаемых фильмов. Однако, как показывает история «Врата рая», в случае неудачи расплачиваться приходилось всем участникам проекта. Огромная прибыль от успешных блокбастеров максимально повысила их потенциал окупаемости, причем не только на территории США. Хотя Голливуд всегда принимал в расчет доходы от зарубежного проката, в новых условиях они приобрели особо важное значение. Это ускорило начавшийся еще в эпоху немого кино процесс глобализации Голливуда.

Киану Ривз в фильме Братьев Вачовски «Матрица: Перезагрузка»

Киану Ривз в фильме Братьев Вачовски «Матрица: Перезагрузка»

И дома, и за океаном голливудские студии все больше работали по принципу понижения риска и повышения прибыли. Такое превращение Голливуда в бизнес-корпорацию имело серьезные последствия для кинематографа. Даже самый алчный продюсер эпохи студийной системы все-таки хотел снимать кино, тогда как теперь основные параметры производства включали: легко суммируемую суть замысла [high concept] и повышенное внимание к выпуску сопутствующих товаров, которые так или иначе могли ассоциироваться с фильмом (например, игрушек); создание дополнительных продуктов для других медиа (скажем, саундтрека); адресацию к массовой аудитории, максимально широкий прокат.

Один из важнейших факторов успеха — оплата звезды категории A, чтобы на афише стояло ее или его имя. Среди других стратегий максимизации прибыли и минимизации рисков можно назвать рекламную кампанию и нагнетание ожиданий перед выходом блокбастера; контроль над распространением и показом новых фильмов — опять-таки не только в США, но по всему миру; производство фильмов, способных привлечь максимально широкую аудиторию; и (возможно, наиболее очевидное) тенденция действовать наверняка, снимая сиквелы и ремейки, как это было с чрезвычайно успешной франшизой «Терминатора».

Это не значит, что Голливуд полностью отказался от экспериментов; скорее, он экспериментирует только с тем, что уже доказало свою эффективность. Так, в 1970-е годы компания «Уорнер бразерс» отметила растущую популярность фильмов о боевых искусствах и сняла картину совместно с гонконгской студией «Голден Харвест», которая продюсировала ленты с Брюсом Ли — американцем по происхождению и звездой боевых искусств. Фильм назывался «Входит дракон». Он произвел сенсацию, сделал Ли звездой мирового масштаба и положил начало кунг-фу-мании в США. Голливуд снова обратился к Гонконгу в 1980-х годах, когда Джеки Чан соединил клоунаду с боевыми искусствами (опять-таки его фильмы уже были важнейшим элементом гонконгской киноиндустрии и имели большой успех у потребителей ее продукции), а затем в 1990-х годах, с ростом популярности режиссера Джона Ву. Последний оказался наиболее влиятельной фигурой (хотя Ли, конечно, остается самой культовой): его стилизованная репрезентация жестокости и насилия, использование замедленного движения в сценах боя оказали на Голливуд заметное и продолжительное влияние. Эстетику Ву можно встретить во многих фильмах — «Блейд» (С. Норрингтон, 1998), «Матрица» (братья Вачовски, 1999), «Пристрели их» (М. Дэвис, 2007) и «Особо опасен» (Т. Бекмамбетов, 2008): во всех них присутствуют элементы его режиссерского стиля.

Сюжет фильмов с четко сформулированным замыслом легко воспринимается любой публикой и обычно может быть изложен в одном-двух предложениях или полностью заключен в его названии. Персонажи таких фильмов отличаются относительной простотой, а режиссеры в основном полагаются на жанровые конвенции.

В последние годы гигантский рынок DVD (и все в большей степени Blu-Ray) дает студиям возможность продавать по две-три версии одного и того же фильма. Все эти стратегии по меньшей мере столь же важны, как и выпуск качественных продуктов — за исключением, конечно, «оскаровского сезона», который, впрочем, значим с точки зрения как маркетинга, так и признания профессиональных достижений. Однако не все так плохо: рост бюджетов и компьютерные спецэффекты имели и положительные последствия — например, до появления последних достижений в сфере технологии и финансирования классическая трилогия Толкиена «Властелин колец» считалась не поддающейся экранизации. Эхо этих перемен прокатилось по всему миру, где-то дав толчок для дальнейшего развития, а где-то вызвав не столь положительные отзвуки.

На короткое время пальма первенства снова перешла к французским кинематографистам — группе талантливых молодых режиссеров, снимавших яркие и провокационные картины. Порой их называют «новой волной» или cinéma du look; им принадлежит ряд классических картин 1980—90-х годов — «Дива» (1981) и «Тридцать семь и два по утрам» (1986) Ж. Ж. Бенекса, а также «Подземка» (1985), «Никита» (1990) и «Леон» (1994) Л. Бессона. Во Франции, как и по всей Европе, стало нормой международное сопродюсирование, когда в одном проекте участвуют кинематографисты из пяти-шести стран.

...Для всех них, как и для Голливуда — и тут нужно отдельное исследование механизмов глобализации, — секрет успеха или провала состоит в том, чтобы завоевать рынки за пределами страны производства.

...За пределами мейнстрима кинематографисты все чаще обращаются к альтернативным способам представления своих работ, минуя официальные пути проката. Порой это объясняется финансовыми и творческими причинами, поскольку в силу свойственного им консерватизма студии сопротивляются рискованным инвестициям в новые имена или необычные истории; а порой — политическими и юридическими сложностями — как, скажем, в тех странах, где присутствует жесткая цензура. Возможной альтернативой обычной системе распространения фильмов через кинотеатры/видео/телевидение выступают многочисленные, разбросанные по всему миру кинофестивали. Они не являются альтернативой Голливуду, один из первых фестивалей независимого кино «Сандэнс» теперь настолько коммерциализирован, что мало чем отличается от мейнстрима. Однако на каждый «Сандэнс» приходится десяток менее громких мероприятий, которые охотно принимают новое и/или альтернативное кино. Другим значимым средством распространения фильмов является интернет. Появление таких сайтов, как YouTube, Google Video и Yahoo Video, а также стрим-технологий и скоростных интернет-соединений сделало легко доступными загрузку и распространение короткометражных фильмов и трейлеров полнометражных картин, которые можно посмотреть практически из любой точки мира.

Открываемые интернетом возможности не прошли и мимо внимания Голливуда: в рекламных компаниях «Змеиного полета» и «Монстро» (М. Ривз, 2008) была использована стратегия «вирусного видео» (viral video). Так обычно обозначается процесс обмена видеоклипами в Сети — через электронную почту, блоги, сайты для обмена файлами. Как правило, это шуточные клипы, либо снятые самостоятельно, либо «найденные» в Сети: вспомним (печально) знаменитое видео «Девушка Обамы».

В случае упомянутых фильмов это был не спонтанный феномен, а управляемый процесс. Вирусное видео скрещивается с рекламой, и возникает вирусный маркетинг (viral marketing) — рекламная технология, использующая уже существующие социальные сети и сайты для внедрения мнений о тех или иных продуктах. Такие кампании могут быть скрытыми (как в случае «Змеиного полета», но не в случае вполне откровенного продвижения «Монстро»), создавая впечатление спонтанного энтузиазма: эту технологию иногда называют «астротурфингом». Например, многие отзывы пользователей на сайте Internet Movie Database (www.imdb.com) вызывают подозрение, что за ними на самом деле стоят студии, стремящиеся подстегнуть интерес к тому или иному фильму. На данный момент эффект вирусного маркетирования трудно измерить, но похоже, что работа интернета, социальных сетей и сайтов для обмена видеофайлами станет одним из факторов будущего развития кинематографа.

Грей, Г. Кино: Визуальная антропология — М.: Новое литературное обозрение, 2014.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости