Новости – Люди

Люди

Чумная весна 1830 года в Севастополе

Севастополь в 1840-х на рисунке Карло Буссоли

Как чиновники Российской империи организовали коррупционную схему, приведшую к восстанию горожан и захвату города «Доброй партией»

8 августа, 2014 05:53

15 мин

Осенью 1830 года Александр Пушкин готовился к женитьбе. В честь этого отец подарил поэту деревню Кистенево в Нижегородской губернии. Пушкин отправился туда в конце августа, надеясь за месяц управиться с делами по оформлению прав на владение. Но по дороге был вынужден задержаться в другом родовом имении — Болдино — на всю осень. Эти три месяца вошли в историю русской литературы как «Болдинская осень» — время высочайшего всплеска в творчестве Пушкина. Но, возможно, его и не было бы, если бы не вмешалась холера. Именно благодаря «Болдинской осени» мы помним о том, что в Российской империи в 1830–1831 годы бушевали эпидемии холеры и чумы. Власти боролись с ними обычным способом: зараженный район оцеплялся войсками, чиновники внутри него получали чрезвычайные полномочия для борьбы с распространением болезни. В границах оцепленной зоны задерживали всех: и больных, и здоровых. Собственно, именно поэтому Пушкин был вынужден три месяца без остановки писать — надо было как-то спасаться от скуки.

Карантин в регионах часто вызывал недовольство населения: в разных местах вспыхивали бунты, избивались представители власти, горели усадьбы. У правительства ушло несколько лет на нормализацию эпидемиологической и общественной обстановки в стране.

Неприступный Севастополь

Один из самых показательных случаев произошел в Севастополе — главной военно-морской базе Российской империи в Причерноморье. В конце 1820-х здесь бушевала чума. Местные жители связывали ее с начавшейся в этот момент войной с Турцией: то ли пленные турки ее завезли, то ли специально диверсанты распространили заболевание, чтобы дестабилизировать тыл действующей русской армии. В любом случае очаги заболевания вспыхивали хаотично, но до самого Севастополя вирус никак не мог добраться. Местные власти рассматривали карантин как профилактическую меру: главная военно-морская база в Севастополе во время войны должна была быть защищенной от эпидемий.

Война с Турцией победоносно завершилась в сентябре 1829 года, но севастопольские власти не спешили отменять карантин, раз за разом продлевая его. Возможно, у этого были объективные причины. В севастопольской бухте стоял фрегат «Скорый», служивший плавучим госпиталем, где держали всех приезжих чумных больных в изоляции. Правда, мер по их излечению городские власти практически не предпринимали: из 80 больных, находившихся на судне, от заболевания скончалось 60 человек. Это, вероятно, сыграло свою роковую роль — чума стала распространяться среди горожан.

В начале января 1830 года в Севастополе была учреждена комиссия по погашению чумы. Первым ее распоряжением стал приказ больным морякам покинуть казарму на Павловском мысу, которая постепенно превращалась в чумное отделение, куда свозили больных и трупы умерших от чумы. Их хоронили на специальном кладбище, устроенном среди руин античного Херсонеса. В этом же чумном отделении оказывались целые семьи, в которых был выявлен больной.

Врач Никифор Закревский так описывает ситуацию в отделении: «Живые размещались на два отделения — в первом находились больные, а во втором — здоровые… Между больными, признаваемыми с явными признаками чумы, действительно видел я таких, которых нельзя было не признать незачумленными, если бы только эти страшные болезненные припадки, которыми они были одержимы, — сопровождались одновременно огневиками и карбункулами. Отсутствие же сих отличительных признаков могло приводить к тому сомнению, что эту самую болезнь, признаваемую за чуму, можно было отнести также к ожесточенной полу-трехдневной горячке».

С мнением Закревского о преувеличенных масштабах распространения чумы соглашались многие местные медики, но старший врач Севастопольского порта Петр Ланг настаивал, что все заболевшие заражены чумой. Позиция Ланга была решающей, поэтому начиная с января карантинные меры в Севастополе возросли на порядок по сравнению с предпринятыми во время русско-турецкой войны.

Эпизод из русско-турецкой войны 1828—1829 годов. Картина Григория Шукаева

Эпизод из русско-турецкой войны 1828—1829 годов. Картина Григория Шукаева

Главная черноморская база русского военного флота оказалась практически в полной изоляции от остальной империи. Человек, который хотел въехать город, должен был до 19 дней пробыть в специальном изоляторе. В результате крымские крестьяне отказались от поездок на севастопольские рынки, а многие горожане лишились зимой источников пропитания. При этом на карантинных заставах, стоящих на въезде в город, военнослужащие за определенную сумму вознаграждения пропускали желающего продать свою продукцию крестьянина. В итоге недостаток продовольствия из-за некачественной пищи вызвал уже эпидемию желудочно-кишечных заболеваний. Причем в основном они затронули матросов.

В феврале город вновь закрыли на 21 день. Жителям предложили запастись продуктами питания на первые два дня, а затем городская администрация обещала наладить доставку всего необходимого. Для этих целей создавалась в дополнение к первой комиссии по погашению чумы новая — по предмету продовольствия. Ее председателем был назначен генерал-майор Примо. В Петербурге распорядились выделить из казны большую сумму денег на снабжение севастопольцев бесплатным питанием и всем необходимым. Эти деньги распределялись по чиновникам, каждый из которых отвечал за свой район города.

Упоминавшийся Закревский в своих воспоминаниях приводит следующие цифры: «Частным врачам, заведующим частями города — их было 9 — каждому выдавалось в сутки по 2 рубля 50 копеек; окурщикам хлором — их было 10 — та же сумма; врачам, состоящим при докторе Ланге, — их было 2 — каждому по пять рублей; доктору Лангу одному – 10 рублей; инспектору карантина — 10 рублей; двум комиссарам карантина — 10 рублей, временным комиссарам — их было 9 — по 5 рублей; полицмейстеру города — одному 10 рублей; частному или временному полицмейстеру — одному 7 рублей 50 копеек; адъютантам флотского начальника — двум, тоже платили по 5 рублей». Итого российской казне один день содержания Севастополя на карантине обходился в 170 рублей. В этот период средняя годовая зарплата в России составляла около 30 рублей серебром в год.

Чума ненастоящая

Если в начале объявленного трехнедельного карантина ответственные чиновники еще пытались снабжать продуктами питания и водой жителей города, то довольно скоро они оценили по достоинству открывшуюся перед ними коррупционную схему. Севастополь был закрыт еще на три недели.Чиновники обосновывали свое решение высокой смертностью среди людей, у которых подозревалась чума доктором Лангом. Большинство из них умирало в чумных изоляторах после нескольких недель содержания — в основном это были люди, привезенный из семей, в которых выявляли больного.

Многие местные врачи пытались указать властям, что на самом деле так долго чумой не болеют — она гораздо скоротечнее. Но этот довод не был услышан. В какой-то момент руководство Севастополя изобрело оригинальный способ профилактики чумы — массовое купание в море. Впервые «лечебный» заплыв жителей Севастополясостоялся в феврале. Естественно, после этого «чумных» в городе стало гораздо больше, а власти получили очередной повод для продления карантина и выделения казенных средств на содержание Севастополя. А причиной смерти горожан власти все чаще стали называть исключительно и только чуму.

Вид на Корабельную сторону с Павловского мыса. Склады Лазаревского адмиралтейства, Севастополь, 1855 год

Вид на Корабельную сторону с Павловского мыса. Склады Лазаревского адмиралтейства, Севастополь, 1855 год

В марте после двух месяцев усиленного карантина события в Севастополе стали приобретать все более отчаянный характер. Один из матросов пытался защитить себя и жену с дочерью от помещения в чумное отделение. Когда его пытались схватить на корабле, он застрелил адъютанта флотского начальника. После этого власти приняли решение отбирать у севастопольцев оружие — администрация стала опасаться бунта. «Жителям-затворникам становилось все тяжелее, прежде, несколько дней назад, они только жаловались, а теперь начинают стонать и плакать. Слободку (имеется в виду один из районов Севастополя — Корабельная слободка. — РП) опять без видимой причины заперли на 21 день — на третий карантинный термин», — вспоминал Закревский.

Весной 1830 года после нескольких месяцев карантина, в течение которых город оставался изолированным от остального мира, у населения стали расти все более и более воинственные настроения в отношении власти. Особо острой ситуацией была в беднейших районах города, таких как указанная Корабельная слободка. Власти полагали, что чуме в наибольшей степени подвержены неимущие слои населения, поэтому с особым рвением проводили «профилактику» среди этих людей. Если кому-то удавалось выйти здоровым из чумных отделений, которые к этому моменту окончательно превратились в центры по массовому заражению севастопольцев, то человек находил свое и без того небогатое жилье разграбленным.

В городе распространялись слухи, что доктор Ланг специально вводит в заблуждение начальство, чтобы получить двойной оклад жалования. Простые севастопольцы пребывали в уверенности, что доктор специально подговаривает нижестоящие чины, чтобы они сыпали отраву в колодцы. Думающие так люди были недалеки от истины, но масштаба коррупционной схемы севастопольского руководства явно недооценивали.«Между тем чума действительно давно прекратилась, а карантинная цепь все стоит, народ не смеет пробраться за цепь даже тайно, а кто пробирается — того хватают и отсылают на Павловский мысок», — писал позже по воспоминаниям очевидцев писатель Даниил Мордовцев.

К концу весны ответственные за соблюдение карантина чиновники все-таки осознали, что дальше поддерживать их версию событий будет нельзя: в теплое время года уже не удавалось простуду выдать за чуму. С Севастополя карантин был снят 27 мая, а Корабельную слободку планировалось объявить чистой от чумы 3 июня. Освобождение Севастополя. Но в промежутке между этими двумя датами случилось непредвиденное: 31 мая из чумного отделения вернулась матросская вдова Зиновья Щеглова, которая, придя домой в Корабельную слободку, умерла. Соседи увидели на теле женщины следы многочисленных побоев. Освидетельствование проводил штаб-лекарь Шрамков, указавший, что потерпевшая умерла из-за чумы. У этого человека за месяцы усиленного карантина сложилась вполне определенная репутация: позднее, после окончания бунта в Севастополе, 900 допрошенных женщин заявили, что подвергались насилию со стороны штаб-лекаря. Когда представители власти явились в Корабельную слободку, чтобы забрать тело Щегловой, то местные женщины не позволили этого сделать. Они справедливо полагали, что если у них в районе снова засвидетельствована чума, то Слободку опять закроют на карантин.

На сторону женщин встали их мужья — в основном матросы и портовые рабочие. Военный губернатор Севастополя Николай Столыпин (дед министра внутренних дел при Николае II Петра Столыпина) послал войска в Корабельную слободку. Но было уже поздно — разгорелся бунт. Первыми его жертвами стали врачи, участвовавшие в организации карантина.

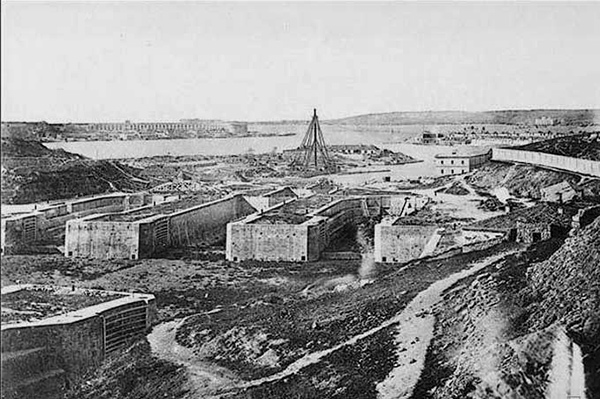

Вид на севастопольские доки, около 1830-1840 годов

Вид на севастопольские доки, около 1830-1840 годов

Бунт на суше привел к мятежу на кораблях. Несшие вахтовую службу матросы перестали подчиняться приказам командиров. Столыпин распорядился оцепить Слободку войсками, постепенно расставляя солдат по остальному городу.

В ночь на 3 июня в Севастополе началось широкомасштабное восстание. В оцепленной Корабельной слободе на своеобразном военном совете было решено прорвать цепь. Как выяснилось в момент осуществления этого плана, негодовал не только этот севастопольский район, но и в других были недовольны появлением военных караулов на улицах города. Когда стало известно о том, что в Корабельной слободе жители собираются прорывать цепь, к ним на помощь пошли севастопольцы из Артиллерийской слободы, матросы флотских экипажей, рабочие военных производств. С криками «Ура!», под звон соборных колоколов, толпа направилась к дому губернатора. Требование у бунтующих были следующие: полностью отменить карантин, вывести войска из города, наказать причастных к злоупотреблениям чиновников. Восстание возглавила «Добрая партия» — так в следственных протоколах именовалась группа севастопольцев, состоящая из представителей разных сословий и профессий: мещан, рабочих, солдат (всего шесть человек). У губернаторского дома толпу встретил генерал Примо с группой солдат. Недолго думая толпа силой разоружила солдат, а генерала избила и сорвала с него эполеты.

В этот момент к бунту в городе присоединились еще четыре флотских экипажа. Это стало роковым моментом в восстании. От губернаторского дома толпа направилась освобождать жителей Корабельной слободки. Солдаты сочувствовали восставшим и готовы были мирно снять оцепление. Но в этот момент толпа взбунтовавшихся матросов с криками «Бей офицеров!» напали на солдат. В итоге последние присоединились с оружием в руках к бунту, убив своих офицеров. В течение следующего дня восставшим был захвачен весь Севастополь. С командующего флотом адмирала Ивана Скаловского также сорвали эполеты и потребовали выдать расписку, что в Севастополе нет чумы. В течение дня восставшие разгромили жилье и подвергли наказаниям чиновников, причастных к карантину (некоторых убили). Вся полиция из города бежала. Три дня Севастополь находился в руках восставших.

Губернатор Новороссии усмиряет Севастополь

Только 7 июня в город из Феодосии вошла дивизия генерала Тимофеева. Срочно прибыл главный командир Черноморского флота адмирал Алексей Грейг, который обещал наказать всех причастных к коррупционной схеме с карантином. Но реальным усмирителем севастопольского восстания стал герой войны 1812 года генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии Михаил Воронцов. Он организовал три военно-полевые комиссии, которая рассмотрела около шести тысяч дел. Различным наказаниям были подвергнуты 1580 жителей Севастополя старше пяти лет (так повелел сам император Николай I). «Добрая партия» в полном составе была повешена. Остальным присудили наказание ударами шпицрутенами (в наказаниях фигурировали цифры до трех тысяч) и каторгу. Еще 4200 человек были депортированы из Севастополя из-за подозрений в неблагонадежности. Детей, участвовавших в бунте, забрали из семей и отправили в школы для сирот.

О государственных наказаниях в отношении организаторов коррупционных схем во время карантина данных не существует. В XIX веке в Севастополе события первой половины 1830 года с горькой иронией называли «карманной чумой».

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости