Новости – Люди

Люди

«Принцип российской "мягкой силы" — коммуницировать, а не контролировать»

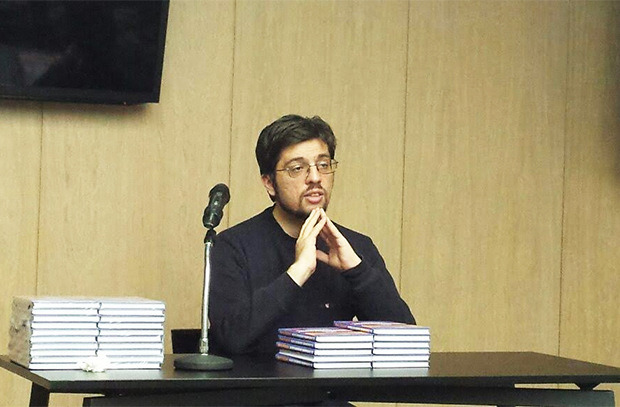

Никита Мендкович. Фото: личная страница в Facebook

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович — о методах российского влияния в Центральной Азии

29 мая, 2016 08:00

8 мин

В последнее время все чаще говорят о «мягкой силе» России, в первую очередь применительно к постсоветскому пространству. Особое место в нем занимают республики Центральной Азии — региона, который становится важнейшим стратегическим направлением во внешней политике РФ. C 22 по 26 мая в Бишкеке проходила научно-образовательная программа «Школа по Центральной Азии-2016», организованная российским Фондом имени Горчакова. Научный руководитель программы, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал «Русской Планете» о сегодняшней «мягкой силе» России в Центральной Азии и ее перспективах в будущем.

— Никита Андреевич, мы встретились на «Школе по Центральной Азии-2016», расскажите, пожалуйста, для чего нужны подобные программы?

— С одной стороны, это площадка для диалога между специалистами из стран постсоветского пространства, в первую очередь занимающихся изучением Центральной Азии. Вторая цель — донесение ведущими спикерами новых знаний для аудитории. Те, кого мы выбираем, — глубокие специалисты в конкретной тематике и в той или иной степени влиятельные персоны.

— Есть ли какая-то проблема с выбором спикеров? Существует ли какой-то такой экспертный вакуум на постсоветском пространстве?

— В большинстве постсоветских стран, особенно в период 1990-х, наука переживала тяжелый период, выпал очень большой пласт академических специалистов. В каких-то случаях, как, например, в Киргизии, они стали перетекать в сектор НКО. Поэтому определенная проблема есть. Однако общими усилиями с академическими институтами и экспертными центрами вполне можно подобрать хорошую команду экспертов по интересующим специальностям.

— А что касается самих участников? Идет ли целенаправленная подготовка экспертных кадров?

— Это, скорее, мое пожелание. Естественно, мы пытаемся содействовать в повышении уровня знаний и квалификации участников программы, но прекрасно понимаем, что все они могут выбрать разные специальности в самых разных областях. Хотя мы изначально выбираем людей, которые работают в сфере международных отношений в самом широком смысле — экономистов, журналистов, политологов и историков, а также сотрудников экспертных центров и государственных служащих, если статус позволяет им участвовать.

Что касается фонда, могу ответственно сказать, что с заявками мы работаем максимально открыто и очень заинтересованы в привлечении участников из всех стран региона. Поэтому безмерно сожалеем, что на нашем мероприятии не были представлены Туркмения и Узбекистан, но эта ситуация будет меняться.

Участники «Школы по Центральной Азии-2016»

Участники «Школы по Центральной Азии-2016». Фото: Facebook.com

— Верно ли утверждение, что российская «мягкая сила» активизировалась сравнительно недавно, всего несколько лет назад?

— Действительно, российская политика в сфере культурного и научного сотрудничества, так называемая мягкая сила активизировалась не так давно. Фонд Горчакова, например, существует с 2010 года. С этого времени начали стали проводиться подобные диалоговые мероприятия: конференции, школы для студентов и молодых специалистов.

— Все-таки термин «мягкая сила» гораздо раньше появился за океаном, и там практика его применения гораздо шире. Насколько мы, Россия, справляемся с этим инструментарием сегодня?

— По факту «мягкая сила» появилась давно, после Второй мировой войны. Она началась с создания радиостанций, вещающих на иностранных языках в интересах той или иной страны. Дальше появились другие механизмы поиска культурного сотрудничества. В СССР была развита «мягкая сила», но она делала ставку на официальную идеологию страны. Из-за этого те подходы, тот опыт для нас неприемлем. Мы не навязываем какую-то идеологию, а просто рассказываем, ищем общую базу для диалога, пытаемся друг друга узнать лучше, чтобы облегчить диалог. И мы не занимаемся именно попытками прямо управлять процессами в регионе. У нас нет такого права, и это не в наших правилах. Мы коммуницируем, а не контролируем.

— Существует ли в российской экспертной среде и у российских властей понимание перспективности центральноазиатского направления? Как показали события на Украине, к угрозам и кризисам все же нужно готовиться заранее, а не когда пожар уже начался?

— Безусловно. Плохо, когда экспертное сообщество и государство начинают реагировать на внешние вызовы уже после того, как они случаются, не прогнозируют их и не готовятся к ним. Это, естественно, недоработка и нас, экспертов, и недоработка государства и конкретных чиновников, лидеров, избранных лиц. И эти ошибки надо уметь исправлять. Что касается важности Центральной Азии, мне трудно переоценивать ее или недооценивать. Во всяком случае как определенный фактор ее учитывают, какая-то работа в связи с этим ведется. У любого специалиста по региону всегда есть большое искушение сказать, что это работа недостаточная, потому что его внимание целиком сосредоточено на регионе, ему все происходящее здесь кажется важным. С другой стороны, с точки зрения государства регион не один, приходится мыслить какими-то более глобальными категориями. Не всегда такое глобальное мышление приводит к правильным выводам, и скатываться в вариант, что государство недооценивает — это зачастую стандартная оценка экспертов...

— В связи с отсутствием России в какой-то период стоит ли опасаться последствий американского, турецкого влияния в Центральной Азии, и в Киргизии в частности? Все-таки эти государства готовят некую политическую элиту в своих интересах...

— Надо сознавать, что есть определенная работа в сфере «мягкой силы» со стороны США и Турции, есть и другие заинтересованные страны. И более того, она может выходить за пределы «мягкой силы». В каких-то случаях речь идет о попытках прямо влиять на политику региона, управляя некоторыми организациями и партиями. Этот факт надо учитывать и стараться предотвращать какие-то негативные последствия для региона и для России в этом смысле.

— Какими способами?

— Нужна разъяснительная работа. Если какая-то бы то ни было внешняя сила для региона несет негативные, деструктивные установки, нужно давать максимум возможностей местному экспертному сообществу. Тогда мы либо услышим новую точку зрения, либо получим факты, которые позволяют лучше понять ситуацию. Если мы, в свою очередь, представим какую-то альтернативную точку зрения, то выводы экспертов будут более позитивными, нежели в случае, если они не будут ее знать, а станут руководствоваться только однобокой позицией, однобокой информацией и однобокой идеологией, привносимой извне.

— Каким может быть эффект «Школы по Центральной Азии» и других подобных мероприятий, проводимых под эгидой РФ? Лет через десять многие из участников достигнут профессиональной зрелости и придут в реальную политику...

— Можно говорить о том, что их влияние и профессиональный вес будут возрастать. Считаю, что рост влияния тех людей, которые участвовали в наших диалоговых площадках, будет облегчать диалог людей уже остепененных, возможно, обладающих какой-то властью и влиянием в рамках своих стран. И, соответственно, облегчать диалог между нашими государствами. Потому что все участники, включая российскую сторону и организаторов, слышали много ценных вещей. Мы слышали опасения, может быть, не всегда оправданные, конструктивную и неконструктивную критику, опровергали какие-то мифы и для себя, и для других. Самое главное, произошел обмен мнениями и совместный мозговой штурм. И сам формат школы показал, что мы в принципе можем сотрудничать, пусть даже в каких-то бытовых и учебных вопросах. Мы можем проявлять взаимное уважение, и это очень важно.

Материал подготовлен при поддержке Фонда Горчакова в рамках «Школы по Центральной Азии-2016» в Бишкеке

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости