Новости – Люди

Люди

«Политика — занятие, вполне достойное создателя прекрасных легенд»

Федор Сологуб. Фото: РИА Новости

Филолог Мария Савельева в биографии писателя Федора Сологуба нашла для него уникальное место в русской литературе

6 сентября, 2014 08:54

14 мин

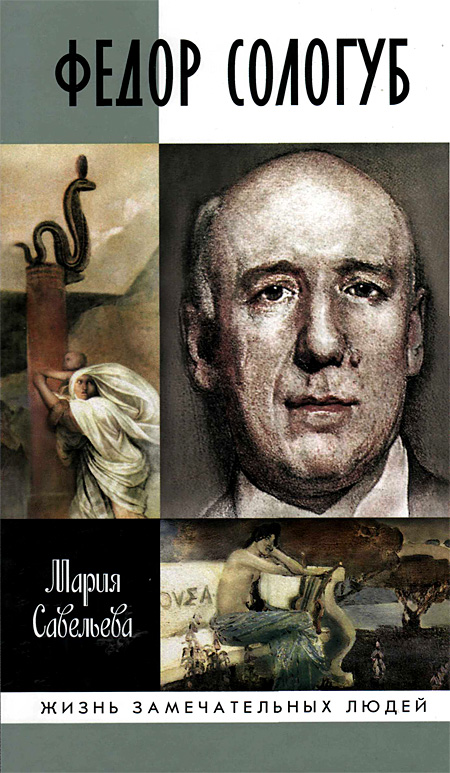

Издательство «Молодая гвардия» в своей знаменитой биографической серии «Жизнь замечательных людей» продолжает исследовать русский Серебряный век. Только в этом календарном году вышли книги о поэтах Константине Бальмонте и Николае Клюеве, о художнике Михаиле Врубеле, о композиторе Сергее Рахманинове и других.

Очередной том серии рассказывает о судьбе выдающегося русского писателя-символиста Федора Сологуба, чье влияние на отечественный литературный процесс трудно переоценить. Александр Блок утверждал, что роман Сологуба «Мелкий бес» прочитала вся России — вероятно, это высшая похвала литературоцентричной стране.

После смерти писателя в 1927 году в Ленинграде его имя стали забывать. В советские годы предпринимались лишь единичные переиздания его стихов. И только с наступлением перестройки были возвращены в читательский обиход романы и повести Федора Сологуба. Но теперь его наследие стало восприниматься читательской аудиторией как своего рода дополнение к ставшим популярными книгам некоторых современников и учеников Сологуба. Поэтому основную свою задачу филолог Мария Савельева видит в том, чтобы показать реальное место писателя в контексте литературы его времени.

«Русская планета» с разрешения издательства «Молодая гвардия» публикует фрагмент книги Марии Савельевой «Федор Сологуб», посвященный роли политики в творчестве писателя.

Патриотические выступления и тексты Сологуба мало известны прежде всего потому, что объективно не относятся к вершинам его творчества. Но каждый раз, когда политическая ситуация в стране накалялась, писатель не мог оставаться в стороне, и ему приходилось дистанцироваться от сложившегося образа отшельника-декадента. С началом Русско-японской войны и во время революции 1905–1907 годов Сологуб удивил всех, став ярым патриотом. При этом патриотизм он понимал только как любовь к своей родине, и эти настроения не мешали ему критически относиться к правительству. Федор Кузьмич умел не смешивать понятия страны и государства.

Исказить маску декадента было бы опасно для поэта, если бы он создавал ее искусственно. Для Сологуба и декадентство, и патриотизм были естественны и вовсе не принадлежали к разным мирам (внутреннему и внешнему), как может показаться на первый взгляд. В его сказке «Фрица из-за границы» променять свое на чужое так же дико и глупо, как отдать своих детей в обмен на вышколенного немецкого мальчика. Наши дети хоть и хулиганы, да свои. Так и родина, какая бы ни была, — пусть даже страшнее Смерти («Смертерадостный покойничек»), — а все равно своя.

Когда началась Русско-японская война, Федору Кузьмичу было уже 40 лет, в действующую армию он не пошел, однако всячески высмеивал писателей и поэтов, которые берегли себя и свой дар от опасностей воинской повинности. Сологуб говорил, что великое сердце не должно отвращаться от смертельных опасностей, как не мог бы Пушкин снести оскорбление, если бы ему предложили избежать дуэли.

Обложка книги

И в 1904 году, и потом, во время Первой мировой войны Федор Кузьмич призывал относиться к войне стоически. Он считал, что, несмотря на бои, нужно продолжать отмечать праздники, дарить близким цветы и подарки, вести обычную жизнь. Всегдашний пессимист Сологуб вдруг заговорил о том, что, даже посылая деньги в Красный Крест в пользу раненых, нельзя ограничивать себя в необходимом и предаваться унынию.

Однако постепенно становилось понятно, что его оптимизм напрасен, что Русско-японская война идет слишком далеко от российской столицы, командование чересчур нерешительно, а Транссибирская магистраль не может обеспечить полноценной коммуникации. «Розы битв жестоких» отцвели зазря, их красота оказалась обманчива. В сологубовском стихотворении этого времени прекрасный Иван-царевич сел на лихого коня и молвил, как полагается в фольклоре, «ласковое слово», обещаясь забрать «всю землю / Вплоть до океана». Но сказка не сбылась, Иван-царевич пал в кровавой битве, настала пора «запасать гробы». В традиционной сказке такое было бы невозможно, Иван-царевич как символический образ должен был выстоять назло врагу. Оттого еще больнее ощущается его гибель в трактовке Сологуба.

Как истинный символист Сологуб видел в Русско-японской войне не только политическое событие, но и знак — борьбу двух миров и двух форм морали, христианства и буддизма, любви и жалости. Христианство, по Сологубу, утверждает жизнь как осмысленное существование во имя благой цели. Буддизм понимает ее как цепь страданий, в которую лучше не вступать, а родившись, самое благоразумное — умереть как можно раньше.

Не может не бросаться в глаза, насколько представление о жизни-страдании воплощено в рассказах Сологуба. Можно, впрочем, объяснить эти смерти и в духе православной традиции — как гибель юных душ, еще не успевших согрешить. Сологуб считал, что хотя формально европейская мораль пока еще сильнее, мы придерживаемся ее только на словах, на деле же мы давно буддисты и нам необходимо довершить уже начавшийся синтез двух мировоззрений. При всем своем патриотизме родину он мечтал видеть духовно преображенной.

Похожие рассуждения о христианстве и буддизме писатель вложил в уста своего любимого героя Триродова, мага, поэта и педагога из романа «Творимая легенда», участвовавшего в революционной деятельности. Лесные сходки, разгоняемые казаками, обыски, товарищи-революционеры — все это дополняло фантастический и волшебный мир героев, а Сологуб таким образом показывал, что политика — занятие, вполне достойное создателя прекрасных легенд.

Николай II объезжает войска перед отправкой на фронт Русско-японской войны, 1904 год. Фото: РИА Новости

Федор Кузьмич с ученических лет интересовался буддизмом. Порой он утверждал, что человек не может жить без религиозного чувства, но искал иных форм его воплощения, нежели те, которые исповедовались вокруг него. В другие периоды — особенно после Октябрьской революции — за ним было замечено демонстративное неприятие православных священников. В его прозе явственно звучит мотив переселения душ (рассказы «Соединяющий души», «Тела и душа», роман «Творимая легенда»). Андрей Белый видел что-то буддистское в сонном русском обывателе, каким его изобразил Сологуб. Корней Чуковский связывал приемлющее жизнь христианское начало писателя с образом Передонова и мертвым бытом («Мелкий бес»), а отрицающее буддистское — с образом преображающего мир Триродова («Творимая легенда»).

Если принимать терминологию Сологуба, то в Русско-японской войне победила буддистская идея жизни как бессмысленного страдания. В обществе и в сознании писателя патриотизм обернулся разочарованием и социальными волнениями, которые привели к первой русской революции.

В печатных выступлениях Федора Кузьмича на злободневные темы, как и в его педагогической публицистике, снова обнаруживался зазор между литературой и жизнью, злым Сологубом и благостным Тетерниковым. Сологуб-публицист проявлял гуманность и к русским войскам, и к врагу, к воюющим и к пленным, явно отделяя себя от беспристрастного портретиста Смерти, автора страшных рассказов.

Реакционная пресса искала «внутренних врагов», которые якобы разлагали государство. Ужесточался полицейский контроль. Сологубу, как и всегда, «враг» виделся прежде всего в жестокости взрослых к детям. В украинском городке Белополье полицейский надзиратель засадил в кутузку двух детей восьми и десяти лет. В другом городке, на юге России, генерал принимал парад, рядом толпились мальчишки. Генерал пустился их разгонять с криком: «Я вам устрою могилу!» Подобные случаи Сологуб отслеживал в губернской прессе, чтобы доказать: «внутренний враг» у России есть, но вовсе не тот, которого имеют в виду реакционеры.

Политические взгляды писателя позволяет очертить его переписка. В 1907 году Брюсов предлагал Сологубу сотрудничество с октябристской газетой «Голос Москвы». Федор Кузьмич на это отвечал: «В данный момент я не хочу уклоняться вправо дальше кадетов», имея в виду леволиберальные позиции этой партии. Кухаркин сын Федор Тетерников занимал левые позиции в плане обеспечения малоимущих и принципиально демократические — в том, что касалось равенства прав для всех граждан. В это время он постоянный автор политической публицистики. Тот же Брюсов как редактор вынужден был ставить преграды перед Сологубом: по уставу, в журнале «Весы» нельзя было публиковать статьи, посвященные исключительно политике, в лучшем случае можно было включать политические мотивы в рецензии на отдельные книги.

Расстрел царскими войсками мирного шествия рабочих в Санкт-Петербурге, 9 января 1905 года. Фото: РИА Новости

Расстрел мирной демонстрации, организованной отцом Гапоном, поразил писателя и отразился в его рассказах «Рождественский мальчик» и «Елкич». В обоих рассказах христианский праздник заканчивается гибелью детей — невинных жертв истории. Герой рассказа «Рождественский мальчик» Пусторослев — судя по всему, опытный революционер, уже побывавший в ссылке в Сибири и уставший от дела своей жизни. Но вот ему начал являться призрак белого мальчика, тихо шептавшего о бедняцкой жизни: «Голодные. Дети. Трупики». Знакомый декадент сказал Пусторослеву об этих видениях: «Они вас не обманут. По крайней мере смело можно утверждать, что они не сделают с вами ничего такого, возможности чего не заложены в вас самих». И действительно, белый мальчик оказался частью души героя — молодой и лучшей ее частью.

Очень скоро Пусторослев нашел и приютил ребенка, странно похожего на того, который являлся ему по вечерам в видениях. Но сложно ручаться за то, что герой не выдумал и этого мальчика-найденыша. В день демонстрации ребенок, несмотря на запреты, вытащил из-под замка свою одежду и, не страшась смерти, побежал туда, где были шум, толпа, окрики часовых. Мальчик погиб, его труп затоптали всадники. Пусторослев продолжил жить и ждать, когда снова явится милый мальчик и возьмет его с собой на темную, но верную дорогу. Так и страна, по мнению Сологуба, ждала, когда ей дадут свободу.

В другом рассказе, «Елкич», еще более обнажен мотив беззащитности ребенка. Совсем маленький мальчик Сима слышит, как нежить Елкич плачет по своей елке, срубленной ради людского праздника. Один Сима в доме может понимать язык Домашних и прочих мелких духов, поэтому ясно, что он долго не заживется на этом свете, нежити заберут его с собой, чтобы мальчик не выболтал взрослым их секреты. Добрый Сима хочет утешить Елкича, покинувшего родной лес, а тот уводит его с собой на демонстрацию, куда уже побежал Симин старший брат-студент. Ряд штыков задымился, камни мостовой приблизились к лицу мальчика — его расстреляли. Эти же штыки блеснули тогда в строках Блока:

Шли на приступ. Прямо в грудь

Штык наточенный направлен...

Расстрел мирных граждан потряс русское общество.

Если в предыдущих рассказах Сологуба смерть детей была отражением всемирного зла, то в новых его текстах зло, не лишаясь метафизической глубины, прибрело историческое и социальное измерения.

В сологубовском стихотворении этого времени «Искали дочь» историческая трагедия тоже показана через гибель ребенка. Родители до утра ходят мимо цепей солдат и находят тело дочери под грудой трупов:

Всю ночь мерещилась нам дочь,

Еще жива,

И нам нашептывала ночь

Ее слова.

Сологуб находил нужным помогать родственникам революционеров. Так, в феврале 1909 года он послал Надежде Чулковой, жене поэта Георгия Чулкова, рекомендательное письмо: «Дорогая Надежда Григорьевна... Будьте добры принять подательницу этого письма, Лидию Ивановну Галкину, которая работает у меня. Ее мужа высылают в Якутскую область, она хочет поехать с ним и очень просит Вас поговорить с нею о крае и о дорогах. Ваш Федор Тетерников».

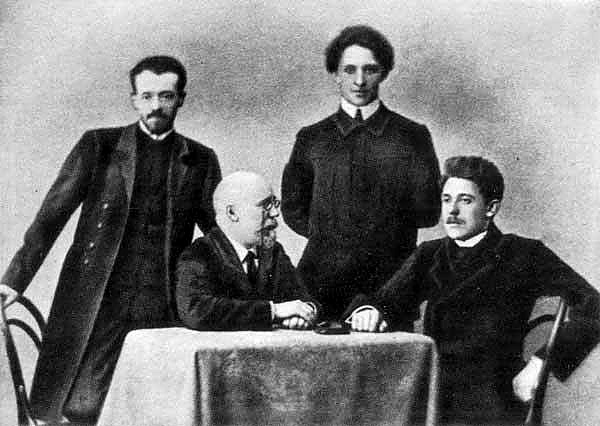

Константин Сюннерберг, Федор Сологуб, Александр Блок и Георгий Чулков (слева направо), 1908 год. Источник: fsologub.ru

Дело в том, что за участие в студенческих кружках Чулков в свое время тоже был приговорен к ссылке, а Надежда Григорьевна тогда отправилась за ним в Сибирь.

Безусловно, Федор Кузьмич сочувствовал революционерам, считая исключительно власти виновными в исходе Кровавого воскресенья. В его книге стихов «Родине» 1906 года звучит сочувствие к заключенному, в мечтах которого — «Труд освобожденный, / Жизнь не за стеною». Однако образ революционера не был поэтом идеализирован. Это был такой же сомневающийся, слабый человек, как и другие герои Сологуба. В одном из стихотворений революционер пугается шагов на безлюдной улице и способен убить того, кто кажется ему шпионом.

…Реакцию властей на массовые протестные выступления Сологуб называл «обломовщиной». Он предлагал ускорить ступенчатый подход к диалогу с рабочими, спустившись по естественному склону. Однако статья «Ступени и склоны», в которой высказывалась эта мысль, была опубликована в газете «Новости» 4 марта 1905 года — всего за день до того, как царь расформировал комиссию Шидловского, выяснявшую причины недовольства рабочих. В результате революции желанные для Федора Кузьмича свободы так и не были реализованы. По Сологубу, правительство было подобно родителям, которые сначала связали сына-шалуна по рукам и ногам, а потом, когда соседи их застыдили, в знак доброй воли сняли половину веревок (сказка «Лишние веревочки»).

В частности, писателя волновал вопрос о свободе печати, роль которой он видел в отстаивании прав детей. Сологубу казалось, что в условиях нескованной прессы газетчики смогут проверять, не секут ли учеников в школах. Если гимназии и суды отворят свои двери перед публикой, то такая открытость рано или поздно сделает общество гуманнее, думал он. Разные грани сологубовской мысли были сопряжены одна с другой и не противоречили друг другу.

Савельева М. С. Федор Сологуб — М.: Молодая гвардия, 2014

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости