Новости – Люди

Люди

«Параллельная Россия»

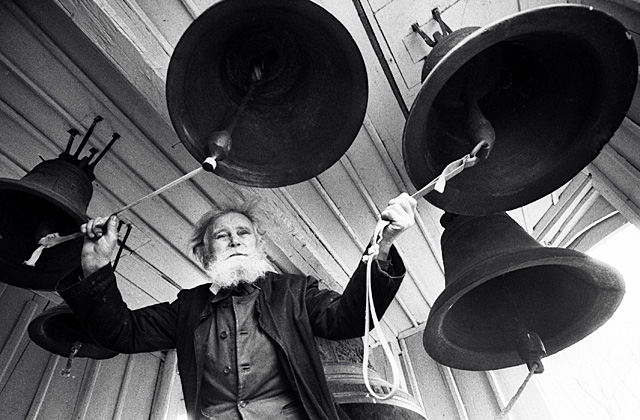

Звонарь в старообрядческом приходе в селе Кунича. Фото: И. Зенин / РИА Новости, архив

В издательстве Common Place вышла книга исторических очерков главного редактора «Русской планеты» Павла Пряникова

6 ноября, 2013 05:30

6 мин

«Параллельная Россия» — это сборник из 16 исторических новелл, написанных Павлом Пряниковым для нескольких изданий. Среди них, к примеру, рассказы «Почему не состоялась Тихоокеанская Россия» (о причинах потери нашей страной Аляски), «Сергей Собянин: часовенных дел мастер», «Сталинская борьба с "русским шовинизмом" во имя Германороссии» и др. Объединяет их одно — необычный взгляд автора на вроде бы известные исторические события и личности.

...Именно деловым журналистом Пряников пришел в журнал «Русская жизнь» вместе со мной в 2007 году — мы там оба были заместителями главного редактора. Первые месяцы он честно пытался реализовывать свои журналистские знания и умения, меняя только формат, — ну, понятна разница между ежедневной газетой на розовой бумаге и двухнедельным достаточно толстым журналом. Что-то писал об экономике, брал интервью у социолога Дерлугьяна, ездил в Астрахань писать настоящий добротный репортаж о жизни астраханских рыбаков. Честно пытался следовать формату, не понимая, что в «Русской жизни» никакого формата нет, а это ведь и было главной особенностью журнала.

А когда понял — тут-то и началось. Из известных мне журналистов, а я их знаю очень много, поверьте, Пряников уникален именно по несоразмерности того, что он может делать «в формате», и того, что он хочет и способен сделать. Формат — да, хорошо, астраханские рыбаки. Но, сдавая «репортажик» об осетрах, он, я уверен, сидел на берегу Волги в лучах заходящего солнца, смотрел на вымощенную новой плиткой набережную и видел пристани, баржи с арбузами, бурлаков, татар, которые все давно умерли, — вот это была его стихия. Действительность, данная нам в ощущениях, для Пряникова — как оказалось! — легко расщеплялась на забытое прошлое и потаенное современное. На секты, диаспоры, левацкие кружки и черт знает что еще, вплоть до пресловутого петанка, который теперь для многих ассоциируется именно с Павлом Пряниковым. В какой-то момент, перестав стесняться, он обозначил несколько признаков честного человека, главным из которых, по Пряникову, является огород, и оказалось, что это почти безошибочный критерий — если человек огородник, то в нем и все остальное прекрасно. Пряников сам, как известно, знаменитый огородник-партизан.

Все эти истории — про староверов, которые и сегодня остаются людьми особого склада, сделанными из особого материала, и про брата Сергея Михалкова, знаменитого шпиона, и про несбывшийся русский мир с Мадагаскаром и «желтой Русью» Дальнего Востока, — даже если они не становились статьями в журнале, мы знали их наизусть, потому что Пряников даже не рассказывал их, но жил ими. Я знал: сегодня Павел старовер, и значит, нет более честного человека, чем старовер. А завтра он станет выращивать на подоконнике своего кабинета лимоны и томаты — значит, нет более честного человека, чем огородник. Я не вспомню, была ли у него в то время голубятня, но что голуби мясных пород могут прокормить народ — это я знаю твердо и знаю именно от Пряникова.

До Пряникова я не очень задумывался о том, кто такие русские европейцы, потому что это казалось мне очевидным — ну, понятно, люди, которые ездят на Запад и чувствуют себя там своими. Сейчас я понимаю, что ошибочно считал европейцами наследников советской номенклатуры, которые в Европе если и свои, то не более свои, чем мажоры из шахского Ирана. А европеец — это играющий в петанк огородник, человек не вертикальных, а горизонтальных связей, носитель максимальной внутренней свободы и, главное, глубоко русский человек, совсем не космополит. Из известных мне людей под это описание подходит только Пряников, но это все-таки лучше, чем пресловутое «в России правительство — единственный европеец». Пряников как единственный европеец мне нравится гораздо больше, чем правительство.

И вообще, мы еще посмотрим, чья Россия — параллельная.

Григорий Котовский. Фото: архив РИА Новости

Григорий Котовский. Фото: архив РИА Новости

В конце концов, Котовский был посажен в «грабительский коридор» Кишиневской тюрьмы, где, по его словам, содержались «сливки преступного мира». Там он впервые имитирует психическое расстройство и в припадке откусывает ухо какому-то старому вору. Из-под стражи его освобождают «по болезни». Тогда же он, еще романтик американизированного типа, сталкивается с уркаганами — организованной преступностью. И понимает, что «низовая Россия», так же как и «верховая», ненавистна ему в той же, а то и большей мере. В 1904 году он начинает сколачивать свою банду. В этом же году его призывают в армию, и он не является на призывной пункт, а прячется сначала в Харькове, а потом в Киеве. В последнем городе он знакомится с местной боевой организацией эсеров. Оценив подающего надежды молодого человека, эсеры назначают его главой боевой организации в Кишиневе.

Современному читателю сегодня опять же приходится подробно объяснять, что такое были тогда революционеры. Те же эсеры — самая массовая и влиятельная партия в то время — делилась на две части. Первая — это ЦК партии, высоколобые интеллектуалы, «книжные люди». И вторая — боевая организация, чьей основной задачей была добыча денег «на революцию», то есть на обеспечение жизни интеллектуальной верхушки партии, на печать их литературы и периодики, на «командировки» в Европу, на оплату адвокатов. Например, в 1906 году ЦК эсеров проел почти 800 тысяч рублей, на нынешние деньги это 40—50 млн долларов. Откуда же брались эти деньги, ведь никто из «профессиональных революционеров» не работал?

Вот добычей денег и занималась боевая организация. И она была у любой революционной партии, не только у эсеров — у РСДРП, анархистов, национальных партий (польских социалистов, еврейского Бунда, армянских дашнаков и т. д.). Про РСДРП, например, все до сих пор помнят — боевиков Кобу (Сталина) и Камо (Тер-Петросяна).

Причем добыть денег боевикам нужно было гораздо больше, чем в вышеупомянутом примере с «800 тысячами рублей». В разы больше — ведь надо было оставлять деньги на жизнь боевиков (они тоже не работали), на покупку оружия и взрывчатки, на адвокатов, на врачей, на подкуп (взятки) должностных лиц, на «общак», из которого подкармливались сидельцы в тюрьмах. В лучшем случае наверх уходило 20—30 % от добытого.

Сегодня почти всегда упоминают только один способ добычи денег революционными боевиками — экспроприации. Но «эксы» были вынужденной мерой, когда у партий случался «кассовый разрыв», а так ведь самой обыденной практикой было «крышевание бизнеса», то есть то, что сегодня называют «рэкет». У тех же эсеров стандартной платой были: 1000 рублей в месяц с крупного фабриканта, 500 рублей с купца первой гильдии и 300 рублей с купца второй гильдии. У несогласных платить «вдруг» случались забастовки или поломка оборудования. Кто-то все равно упорствовал, например, выписывал штрейбрейхеров. Но и в этом случае «крыша не отступала». Ну а особо упорных предпринимателей боевики просто пристреливали.

Вот Григория Котовского и назначили главой такой «революционной ОПГ» в Кишиневе. Через год он порывает с эсерами и примыкает к анархистам. Причина банальна — у Котовского центр забирает слишком много денег, а анархисты обещают оставлять ему 80 % от добытого. В те же годы анархисты настроили против себя и эсеров, и эсдэков — они начали демпинговать, оказывая «услуги» крышевания в два-три раза дешевле. Противостоять анархистам приходится двум фронтам — полиции и «революционным коллегам». И Котовский приходится как нельзя кстати для такой борьбы. В том же 1906 году он берет себе псевдоним Атаман Ад. Только проявляя особую жестокость, можно победить в войне на два фронта.

По Бессарабии проносится волна жесточайших убийств, поджогов, ограблений, и полиция назначает за голову Котовского 2 тысячи рублей. Из его описания полицией, кстати, мы узнаем, что рост у Атамана Ада был 174 см (а вовсе не 2 метра, как позднее описывала его советская пропаганда), плотного телосложения, «при походке покачивается», «стреляет с двух рук», «особо жесток». Еще одна важная деталь из полицейского описания: «под обоими глазами 5 маленьких точек» — это тогда была татуировка уголовного авторитета. Эти точки Котовский сведет только в 1922 году.

В 1907 году полиция ловит Котовского. Одна из версий — его сдали эсеры, не простив ему предательства. Он получает очень мягкий приговор — 10 лет каторги (при пересмотре дела позднее — 12 лет). И это за десятки доказанных ограблений и 14 убийств (убийства, правда, «распределили» на нескольких членов ОПГ).

Тогда же на суде выяснилось, что группе Атамана Ада помогали полицейские чины — в качестве осведомителей и даже сбытчиков краденого. Одному офицеру-полицейскому, к примеру, платили 250 рублей в месяц (в три раза больше его оклада).

Тогда же на суде Котовский заявил, что «раздавал добытые деньги беднякам». Однако суд не нашел никаких доказательств этому. Но легенда о «защитнике бедноты» зародилась именно в 1907-м и дожила до наших дней.

Павел Пряников, «Параллельная Россия», М: Common Place — 210 стр., 2013

Приобрести книгу можно в московском магазине «Фаланстер»

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости