От оппозиции Николая II до «Единой России». Есть ли толк от депутата?

Недавно в «Русской планете» был опубликован материал о дореволюционной Государственной думе.

Сегодня – продолжение темы: рассказ о парламентариях начала ХХ столетия. Кем они были? Как вели себя? И главное - принесли ли они пользу России?

В Манифесте Николая II, увидевшего свет 30 октября (по новому стилю) 1905 года говорилось: «…В сих видах, сохраняя неприкосновенным основной закон Российской империи о существе самодержавной власти, признали Мы за благо учредить Государственную думу и утвердили Положение о выборах в Думу, распространив силу сих законов на все пространство империи с теми лишь изменениями, кои будут признаны нужными для некоторых, находящихся в особых условиях, ее окраин».

Поделиться властью императора заставила Первая русская революция. Изрядно напугавшись, он решил бросить народу «демократическую» кость. В стенах Таврического дворца Санкт-Петербурга, где располагалась дума, Николай II позволил лишь разглагольствования и диспуты. Впрочем, порой раззадорившиеся депутаты переходили границы приличия и позволяли себе бросать камни в сторону династии Романовых и даже самого императора.

Однако принятие важных государственных решений оставалось за Николаем II и правительством. Вне компетенции думы находились железнодорожные тарифы, личный фонд министра финансов, бюджет Святейшего Синода, финансовые операции Императорского двора. Парламентарии не могли влиять и на государственный бюджет и военные расходы.

Дума имела право лишь предлагать законопроекты, однако царь мог их с легкостью отвергать. В его власти был роспуск парламента (он так и поступал), наложение вето на его решения. Было понятно, что Государственная дума была во многом декоративным органом, тем не менее, в ее рядах были яркие личности, вошедшие в историю. Но не стоит скрывать, что в думу попадали и случайные, малообразованные люди…

В результате Всероссийских выборов в думу вошло 448 парламентария из разных уголков империи. Им назначили весьма солидное по тем временам жалованье - 4200 рублей в год плюс оплата транспортных расходов.

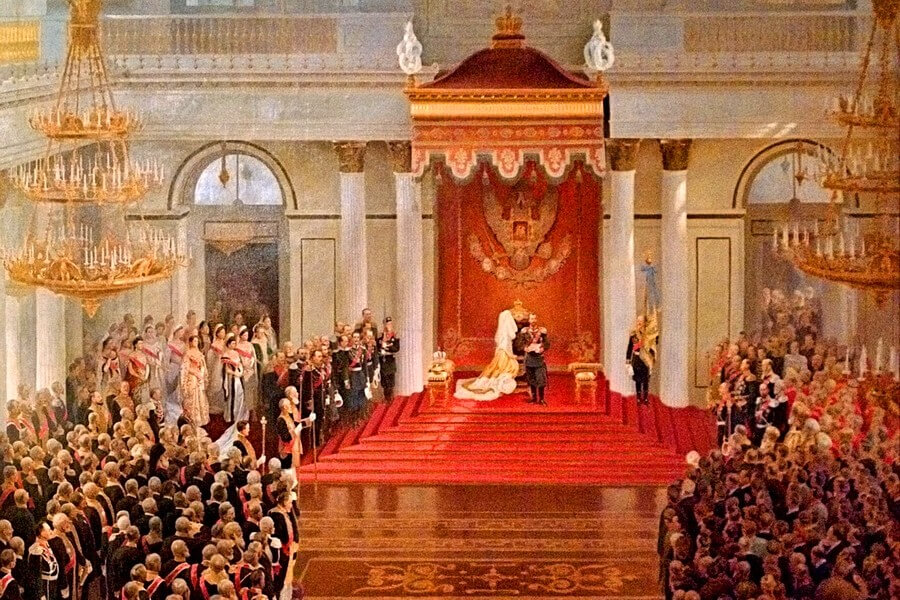

…Утром 27 апреля 1906 года в большие зеркальные двери Зимнего дворца повалил народ. Это были лощеные господа в костюмах, сюртуках, мундирах, надушенные и причесанные. Виднелись и другие – скромные, непрезентабельные - в косоворотках, рубахах, пиджаках, а также в чалмах и халатах.

Наблюдались и особы совершенно простецкого вида, даже немытые и нечесаные. Вся эта пестрая толпа являла собой приход депутатов Государственной думы для встречи с царем.

В своей короткой речи Николай II выразил надежду, что народные избранники отдадут все силы служению Отечеству. Однако далеко не все были в этом уверены. К примеру, великий князь Александр Михайлович, муж сестры Николая II Ксении Александровны, как и многие члены императорской фамилии, высказывал негативное отношение к появлению Государственной думы:

«Интеллигенция получила наконец долгожданный парламент, а русский царь стал пародией на английского короля – и это в стране, бывшей под татарским игом в год принятия Великой хартии вольностей. Сын императора Александра III соглашался разделить свою власть с бандой заговорщиков, политических убийц и тайных агентов департамента полиции. Это был конец! Конец династии, конец империи! Прыжок через пропасть, сделанный тогда, освободил бы нас от агонии последующих двенадцати лет»

Всего в дореволюционной России было четыре состава думы. Последняя завершила работу 25 февраля 1917 года. Покидающий трон император Николай Второй подписал указ о прекращении ее занятий – так называли сессии - до апреля того же года. Но все вместе депутаты уже не собирались никогда.

Многие историки отмечали, что депутаты не были настроены на конструктивную работу. Он были воинственны, говорливы, охотно ввязывались в споры. Законодатели, пользуясь своим положением, часто отвергали предложения правительства, не особенно вдумываясь в их смысл. Шум и гвалт в зале заседаний стоял неимоверный, то и дело слышался звон колокольчика и усталый голос председательствующего: «Покорнейше прошу прекратить шум…» Или: «Прошу господ членов думы соблюдать спокойствие…».

Депутаты страдали «болезнью», которую Ленин остроумно назвал «парламентским идиотизмом». Она заключалась в том, что законодатели считали главным их фракции, коалиции, резолюции. Они пребывали в уверенности, что первейшая задача законодателей - издать закон. Но депутаты совершенно не думали, будет ли он претворяться в жизнь или окажется мертворожденным ребенком.

К слову, тем же «недугом» страдают и современные парламентарии. Для них главное - принять документ, заявить о себе. А что с законом будет дальше, неважно. Как у классика: «Обычай мой такой: / Подписано, так с плеч долой….».

«Если даже в нашей собственной среде трудно было свести разногласия к единству, - писал лидер Конституционно-демократической партии, депутат Павел Милюков, - то среди собравшихся в Государственной Думе депутатов разных течений это оказалось просто невозможно»

Тем не менее, интерес к деятельности парламента, по крайней мере, среди образованной части российского общества, был немалый. В думе работало множество корреспондентов, которые регулярно давали отчеты для своих изданий. Признанным «королем думского репортажа» считался сотрудник столичной газеты «Новое время» Александр Пиленко. Читатели жаловали своим вниманием и корреспонденции Ариадны Тырковой, бывшей членом партии Конституционно-демократической партии. К слову, эта дама была гимназической подруги Надежды Крупской.

На гостевой балкон думы пускали всех желающих. Люди приходили на заседания, ожидая спектакля. И нередко их надежды оправдывались: депутаты под овации коллег исполняли «трагедии» или «комедии».

Именно в Таврическом дворце прозвучали многие известные афоризмы. Например, бессмертная фраза премьер-министра Петра Столыпина: «Вам, господа, нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия» сказанная во время его выступления перед депутатами. Звучали и другие, вошедшие в историю слова. Такие, как вопрос Милюкова: «Глупость или измена?» Это было в ноябре 1916 года, когда депутат говорил о неспособности правящего режима выиграть войну. И, обрушив на голову премьера Бориса Штюрмера поток обвинений, пытался доказать, что тот передавал германскому командованию военные планы России.

Теперь - о колоритных личностях, депутатах-«артистах». Экспрессивным поведением выделялся монархист Владимир Пуришкевич. Он часто становился участником политических скандалов, его лишали слова, удаляли из зала заседаний. Депутат, баловавшийся пером, издал сборник стихов «В дни бранных бурь и непогоды», посвященный своим коллегам.

На книжку язвительной эпиграммой «Пиит» откликнулся молодой Самуил Маршак: «Пять долгих лет увеселял / Он думские собранья. / Пять долгих лет он издавал / Одни лишь восклицанья. / Но вот в последний думский год / Созрел в нем новый гений: / Уж он не звуки издает, / А том стихотворений. / О Гете, Байрон и Шекспир, / И Пушкин, и Мицкевич! / К вам собирается на пир / Владимир Пуришкевич».

Уместно вспомнить юриста, публициста, члена Конституционно-демократической партии Владимира Набокова. Он был отцом человека, ставшего всемирно известным писателем.

«Баловень судьбы, он был воспитан в тех светски-бюрократических верхах, где хорошие манеры были необходимой частью хорошего образования, - вспоминала Тыркова. - Говорил он так же свободно и уверенно, как и выглядел. Человек очень умный, он умел смягчать свое умственное превосходство улыбкой, то приветливой, а то и насмешливой»

Своими речами выделялся известный ученый, декан юридического факультета Санкт-Петербургского университета Лев Петражицкий, однопартиец Набокова. Как отмечала Тыркова, он «по силе и ясности политических суждений был, несомненно, одним из самых умных людей, одним из самых последовательных государственников... По складу ума, проницательного и уравновешенного, он был противником крайностей. Они шли вразрез с его мышлением, по элегантной своей четкости сходным с мышлением математика…».

Еще один заметный депутат – Михаил Родзянко, член Союза «17 октября». «За раскаты голоса шутники сравнивали его с «барабаном», а грузная фигура вызвала кличку «самовара»… - вспоминал Милюков. - В сущности, Михаил Владимирович был совсем недурным человеком. Его ранняя карьера гвардейского кавалериста воспитала в нем патриотические традиции, создала ему некоторую известность и связи в военных кругах; его материальное положение обеспечивало ему чувство независимости. Особым честолюбием он не страдал, ни к какой «политике» не имел отношения и не был способен на интригу».

Без сомнений, депутаты Государственной думы своими зажигательными, эмоциональными выступлениями поколебали почву самодержавия, приблизили Февральскую революцию. Одним из таких громовержцев стал лидер «Трудовой группы», будущий министр- председатель Временного правительства. Александр Керенский. Набоков-отец описывал его так: «…некоторая франтоватость, бритое актерское лицо, постоянно прищуренные глаза, неприятная улыбка, как-то особенно открыто обнажавшая верхний ряд зубов... Один из многих политических защитников, далеко не первого разряда...».

Вот другая реплика – члена Союза «17 октября» Сергея Шидловского: «В Государственной думе его (Керенского – В.Б.) первые дебюты показали в нем молодого, не всегда достаточно уравновешенного, но очень горячего оратора, начинавшего свои речи сравнительно спокойно, но затем, с появлением на его губах пены, способного доходить до высших степеней неистовства…».

Поэтесса Зинаида Гиппиус посвятила Керенскому такие строки:

Проклятой памяти безвольник,

И не герой – и не злодей,

Пьеро, болтун, порочный школьник,

Провинциальный лицедей,

Упрям, по-женски своенравен,

Кокетлив и правдиво-лжив,

Не честолюбец – но тщеславен,

И невоспитан, и труслив…

В ноябре 1916 года, когда ситуация в России стала накаляться, Керенский выступил в думе с оглушительной речью, в которой, по сути, призвал к свержению самодержавия. «Как можно законными средствами бороться с теми, кто сам закон превратил в орудие издевательства над народом?» – вскричал депутат. И сам же отвечал: «С нарушителями закона есть только один путь - физического их устранения». Но на этом Керенский не успокоился и завершил свое выступление новой угрозой: «Мы заставим уйти тех, кто губит, презирает, издевается над страной!».

Императрица Александра Федоровна, узнав об этом, пришла в ярость и в письме к мужу прокляла оратора: «Я надеюсь, Кедринского (она намеренно или случайно исказила фамилию Керенского – В.Б.) из Думы повесят за его ужасную речь - это необходимо (военный закон, военное время), и это будет примером. Все ждут и умоляют тебя проявить твердость»…

Однако Николай Второй не стал кровавым диктатором. Династия Романовых, правившая Россией более трехсот лет, рухнула за три дня. Но наивные обитатели Царского Села до последних дней не ощущали нависшей над ними опасности. Александра Федоровна писала супругу в Ставку, что происходящее, по ее мнению, лишь «хулиганское движение» И далее:

«Мальчишки и девчонки носятся по городу и кричат, что у них нет хлеба, и это просто для того, чтобы вызвать возбуждение... Была бы погода холодней, они все сидели бы по домам»

…Когда империя пала, был образован временный комитет Гоударственной думы, сформировавший временное правительство. Парламентаризм России надолго погрузился в летаргический сон и очнулся лишь спустя почти 80 лет. Выборы в новый парламент России прошли в декабре 1993 года.

За время, прошедшее между думами изменилось многое, но главные пороки парламента остались. Нынешние депутаты, как и их коллеги из далекого прошлого хотят выделиться, покрасоваться, попасть в прессу. Реальные проблемы страны их мало волнуют. Как, впрочем, и жизнь россиян.

Сдается, что современные депутаты все же равнодушнее и безучастнее, чем их предки. Главное для них - соблюсти собственный интерес, лоббировать выгодный им закон. И угодить. За что прикажут «сверху», за то они и проголосуют. Тем более, если наказ поступил из Кремля.