Новости – Люди

Люди

«Македонский точно был на реке Урал»

«Александр Македонский отказывается от воды», Джузеппе Кадес, XVIII век

Томские ученые хотят доказать, что Александр Македонский потерпел поражение не в Индии, а в Сибири. Как такое возможно, РП выяснила у руководителя исследователей, географа Николая Новгородова

4 декабря, 2014 12:31

28 мин

Последние два года в России на высшем уровне говорят о необходимости создания единого учебника истории для школ и о приведении истории к какому-то «единому формату» (сюда входит и желание государства бороться с «фальсификацией истории»). Одними из главных «реформаторов» российской исторической науки обычно называют Носовского и Фоменко, предложивших свою оригинальную теорию датировки событий, отвергаемую академическим миром. Их труды обычно и служат аргументом для властей, почему изучение истории должно находиться под контролем государства. Ниже — еще один образец нетрадиционного подхода к изучению истории.

Томские ученые планируют доказать, что Александр Македонский был в Сибири, а не в Индии, и именно тут он потерпел поражение от местных воинов и климата. Географы и краеведы готовят экспедицию по поиску соответствующих артефактов. «Русская планета» выяснила у идеолога экспедиции, географа, члена Томского отделения Русского географического общества (РГО) Николая Новгородова, на чем основывается предположение ученых.

— В Томске вы готовите экспедицию по поиску артефактов пребывания Александра Македонского в Сибири. В наше время уже сложно чему-либо удивляться, но обоснуйте, почему вы уверены, что Македонский был в Сибири?

— Потому что я изучил огромное количество материалов, имеющих отношение к походу Александра. И когда знакомлюсь с критическими замечаниями, сразу вижу, что читал, а чего не читал оппонент.

— На какие источники вы опираетесь?

— Это и античные авторы, и арабские путешественники, и славянские летописи, и картографические материалы и нетленные творения Фирдоуси, Низами, Навои, и многое другое.

— Поэты-то тут при чем?

— У филологов есть своя «поэтическая» версия маршрута Александра. Поэты всех времен и народов утверждали, что Александр пересек кыпчакские степи, долго и многотрудно воевал с русами и достиг Моря Мрака. Римский поэт Ювенал во втором веке бегал по Риму и кричал, что Александр Македонский достиг неподвижного, то есть застывшего моря, и было это в стране Мрака, то есть в Заполярье.

— Ну, поэты ради красного словца на многое способны.

— Не скажите. Поэт во всем мире больше чем поэт. Поэт — это мудрость и совесть народа. В старину поэты писали, конечно, цветисто, но строго придерживались истины. Вот как об этом писал Низами Гянджеви:

Ясность мысли моей — от источника знанья,

Все науки познав, я добился признанья.

В описании похода Александра поэты опирались на устные рассказы ветеранов. Поэтическая версия самым решительным образом расходится с общепризнанной версией, разработанной историками.

— А разве не на рассказах ветеранов основана историческая версия похода?

— Да, но... Спутники Александра опубликовали свои мемуары, но они до нашего времени не сохранились. Их использовали в своих трудах историки Диодор (I в. до н.э.), Курций Руф (I в.), Арриан (II в.), Плутарх (II в.), Юстин (II–III в.), географы Страбон и Птолемей. На их труды опирается вся последующая историческая литература об Александре. Вы видите, что упомянутые авторы писали через 400–500 лет после эпохи Александра (IV в до н.э.). Географические знания за это время сильно возросли, ученые Греции и Рима уже хорошо знали, что в Индии не могут лежать глубокие снега, в субтропиках и тропиках немыслимы сильные морозы и не может быть никаких мраков, поэтому старательно вычищали эти места из мемуаров ветеранов. Но, несмотря на все ухищрения, кое-что из северных реалий у античных авторов сохранилось. Современные историки стараются их не замечать, а вот специалисты по исторической географии, когда знакомятся с этими трудами, начинают сомневаться в том, что Александр был в Индии.

С точки зрения логики и методологии науки спор двух наук филологии и истории знаменует, во-первых, наличие проблемы маршрута Александра, а во-вторых, что проблема эта имеет междисциплинарный характер и решать ее, на мой взгляд, призвана наука география. Мировая наука не замечает эту проблему, потому что считает доказанной версию, предлагаемую историками.

Николай Новгородов. Фото из личного архива

— В чем суть исторической версии и о какой части маршрута идет спор?

— Историческую версию все хорошо знают. Из Средней Азии Александр устремился в Индию, побыл в Пенджабе, сплавился по Инду к океану, перезимовал в устье и пешим порядком ушел в Вавилон. На этом пути он потерял 105 тысяч своих непобедимых бойцов из 135-тысячного войска. Запомним эту цифру, она нам пригодится.

Суть исторической версии в том, что все в ней переставлено местами. То, что было в начале, поставлено в конец, а то, что было в конце, поставлено в начало. Например, Александр собственноручно убил Клита Черного на пиру в Самарканде и вскоре отправился в «Индию». Там Клит трижды упоминается как живой и невредимый участник боев. Причем это, несомненно, «тот самый» Клит, родной брат кормилицы Александра Ланики, командир царского эскадрона, с которым Александр всегда ходил в бой. В первой же битве с персами при Гранике Клит спас жизнь Александру. И вот этого человека Александр «по пьяному делу замочил». Историки тщательно замалчивают этот эпизод, ведь с его учетом рассыпается историческая версия Восточного похода. Если бы Оливер Стоун знал о Клите, вряд ли стал бы делать свой знаменитый фильм об Александре. Ведь получается, что после боев на Инде и Гидаспе, после сплава к океану и зимовке в устье Инда, Александр заходил в Самарканд?! Тогда где и при каких обстоятельствах он потерял более трех четвертей своего войска? Историки с поразительным равнодушием относятся к перестановке событий: «Тут, мне кажется, не следует умолчать об одном прекрасном поступке Александра, все равно, был ли совершен он здесь или раньше в земле парапамисадов».

Внутренняя противоречивость исторической версии ведет к тому, что вместе с перепутанностью событий у историков перепутаны реки, впадающие друг в друга. У того же Арриана можно прочитать, что Акесин впадает в Инд, что Акесин самый большой приток Гидаспа, что Гидасп впадает в Акесин, что Гидасп двумя устьями впадает в Великое море. У Курция Руфа Акесин сливается с Гидаспом и впадает в Инд, но у него же «Ганг перехватывает дорогу Акесина к морю и создает в месте его впадения неудобное устье с водоворотами». Юстин пишет, что Александр по Акесину доплыл до Океана, проплыл вдоль берега и вошел в устье Инда. Вообразите, согласно Арриану, Александр приближается к Инду с востока: «Местности за рекой Индом к западу вплоть до реки Кофена заселяют племена… вот кто живет по ту сторону Инда к западу, вплоть до реки Кофена. Понятно, что на такой географии восстановить подлинный маршрут Александра совершенно невозможно.

Хорошо, что у нас есть убийственная для историков географическая характеристика местностей, посещенных Александром, свидетельствующая, что та земля, которую он называл Индией, на самом деле располагалась не на Индостанском полуострове.

— Что это за убийственная характеристика?

— Речь идет об измерении длины тени от деревьев в полдень и о расчетах широты местности на основании этих измерений. Ученые греки, сопровождавшие армию Александра, везде измеряли длину тени от деревьев известной высоты. Делали они это в полдень (полуденная линия — это самая короткая тень). По отношению высоты дерева к длине тени определялся тангенс угла солнца над горизонтом в полдень, а по тангенсу сам угол.

Высота солнца над горизонтом зависит от широты местности и от времени года. У нас в Томске, например, в зимнее солнцестояние 21–22 декабря солнце не поднимается выше 10 градусов. А в летнее солнцестояние в конце июня достигает 56 градусов. В субтропической Индии солнце зимой не опускается над горизонтом ниже 34 градусов.

Некоторые измерения греки до нас донесли. Диодор писал, что дерево высотой 70 локтей отбросило тень на три плефра. При размерности локтя 0,45 м и плефра 28,7 м тангенс равен 0,354 и сам угол составляет 19,5 градусов. Расчет широты местности для зимнего солнцестояния показан на рисунке. Широта составляет 47 градусов. Если же измерение делалось в любое другое время года, оно делалось севернее. Если, скажем, в равноденствие, то на широте 70 градусов, а в летнее солнцестояние даже на полюсе солнце не опускается ниже 23 градусов.

— То есть вы полагаете, что это измерение делалось не в Индии?

— Если верить тригонометрии и небесной механике, армия Александра в это время находилась на 15 градусов севернее Индии. Это более 1600 км. Половину второго измерения привел Страбон. Он не указал высоту дерева, зато длина тени оказалась равной пяти стадиям (925 м). Если измерение делалось в Индии зимой, высота дерева должна быть более шестисот метров. Таких деревьев на Земле нет. При нормальной высоте деревьев, это измерение делалось в Приполярье на широте 64 градуса при высоте солнца над горизонтом 2 градуса. Согласитесь, в Приполярье Индией и не пахнет.

— Вы ведете к тому, что (как в случае с Колумбом, который ехал открывать Индию, а открыл Америку), в письменных источниках Индией называлась просто неизвестная историкам Македонского страна?

— Совершенно верно. Известный английский филолог-востоковед Макс Мюллер (1823–1900) подчеркивал, что все неизвестные страны в старину назывались Индиями. На карте Сибири Клавдия Птолемея INDIA Superior расположена на берегу Северного ледовитого океана. А на историко-этнографической карте Сибирского митрополита Корнелия, составленной в Тобольске в 1673 году, в междуречье Пура и Оби помещена Индийская Самоядь.

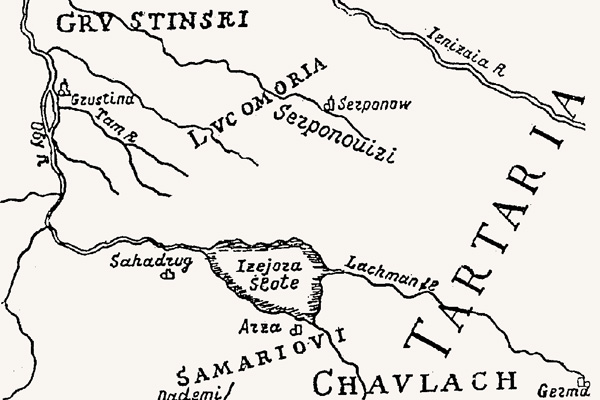

Карта французского королевского географа Г. Сансона. Лукомория занимает огромную территорию от бассейна Томи до бассейна Енисея

— С кем, по-вашему, сражались войска Македонского на территории «Индии», с предками самоедов?

— Греки всех живущих к северу называли варварами и скифами. По поводу скифских послов, увещевавших Александра: «Уймись!» (Курций Руф), Мавро Орбини утверждал, что на самом деле это были славянские послы. Персидские поэты позже писали, что Александр воевал не со скифами, а с русами. И в античных текстах совершенно внятно говорится, что Александр воевал с русами и славянами. Например, устьрушаны — это же русскоустьинцы; гедросы — это русы с приставкой, означающей воинскую принадлежность; царь Пор и его народ поры — это, если восстановить начальную «с», — споры, так византийцы называли славян. Случайно ли, но возле Томска в Томь слева впадает река Порос, а на ней стоит село Поросино. Это не от порося, а от Поросья. Македоняне называли поросинцев прасийцами.

— А зачем Македонскому вообще нужно было идти в Сибирь?

— Сибирь, которую ученые греки, сопровождавшие Македонского, называли Индией, была сказочно богата и густо населена. Из Сибири в Европу с периодичностью 200–300 лет вкатывались волны переселенцев: киммерийцы, скифы, сарматы, готы, гунны, хазары, булгары, венгры, печенеги, половцы и т.д. Эти волны катились из Сибири из-за перенаселенности. Сибирская лесостепная зона в древности называлась земным раем, потому что давала все, нужное для жизни, и в изобилии. Реки — рыбу, леса — пушнину, мед и лосятину, пашня — рожь, просо, овес и ячмень, луга — обильный травостой и сено на зиму.

Смотрите, чуть южнее безжалостное солнце выжигает траву и скотоводам приходится кочевать. В лесостепи же скотоводство оседлое. И образуется сочетание, которое древние греки называли идиллией: пастушество и рыболовство (в самой Греции эти занятия ландшафтно разнесены). Обильный травостой на приречных лугах обеспечивал сеном на зиму любое количество домашнего крупнорогатого скота. А это — молоко, сметана, творог, сливочное масло круглый год. Отсюда — невысокая детская смертность. При высокой рождаемости (русские бабы, переселявшиеся в Сибирь в XVII–XVIII веках рожали по 18 детей) народонаселение увеличивалось взрывообразно. Отсюда и перенаселенность, требовавшая регулярного отселения части народа, что и происходило.

Поскольку богатства создаются людским трудом, Сибирь была сказочно богата. Греков и македонцев буквально потрясало величие и древность открывшейся их глазам культуры. Множество городов, причем это были огромные города, площадью до 45 кв. км. Величественные храмы. Непрерывная генеалогия царей насчитывала 153 имени и длилась 6040 лет. Совершенное отсутствие рабства и поголовная грамотность. Писали на бересте, греки называли ее древесным лыком.

Сибирь была населена русославянами потому, что здесь была Сибирская Русь, Русь изначальная. Наши предки называли ее Лукоморией. На картах западно европейских картографов XVI–XVII веков правобережье Оби поименовано Лукоморией.

Особое внимание привлекает город Танаис на реке Танаис. (Не путать с Танаисом на Дону, он будет построен лишь через столетие). Если отбросить греческий суффикс, получим реку и город Тана. Псевдоарриан называет его Тины и говорит, что он лежит совсем на севере, под самой Малой Медведицей. Ученые греки в этом городе измерили длину тени и посчитали продолжительность самого долгого дня. Она оказалась равной 17 часов 10 минут, совсем как в Томске. А широту местности безупречно (поскольку измерение делалось в летнее солнцестояние) рассчитал Клавдий Птолемей — 57 градусов (у Томска 56 градусов 30 минут).

— Кроме книг, которые вы изучили по этому вопросу, есть ли еще какие-то подтверждения вашей теории? Карты, рисунки или что-то другое?

— Карта мне известна одна. С.У. Ремезов в «Чертежной книге» приводит карту Нижнего Амура с надписью «До сего места царь Александр Македонский доходил и оружие спрятал и колокол с людьми оставил». К этой карте можно было бы относиться как к курьезу, если бы не одно важное обстоятельство. Сплавляясь по Енисею, Александр достиг области близ океана, которую монголы называли «Мангу». Точно также на тунгусо-манчжурских языках звучит название Амура. По-видимому, Ремезову тунгусы доложили, что Македонский достиг Мангу и он решил, что это Амур.

Изображений Александра на Руси обнаружено множество, не то что в Индии. Это и рельеф сцены вознесения Александра на южном фасаде Дмитриевского собора во Владимире, и подобные же сцены на серебряных блюдах, «выловленных» рыбацким неводом в устье Оби. Но особенно интересно «что-то другое», а именно славянские летописи. В.Н. Татищев ссылался на Иоакимову летопись, в которой говорилось о связях славянских князей с Александром. Чешская летопись приводила грамоту, дарованную Александром славянам. Польская «Великая хроника» утверждала, что волхв Лешек колдовством выдворил Македонского из польских земель. Великий князь Владимир Мономах в своём «Поучении» высказывал уверенность в том, что Александр приходил в Югру. Секретарь египетского султана Ал-Омари в XIV веке подтвердил слова Владимира: «Позади земель Югорских, которые на окраине Севера, уже нет поселений, кроме большой башни, построенной Искендером».

Война с Александром Македонским оставила заметный след в душе русского народа. В русских былинах Александр упоминается как Тугарин Змеевич. Наши предки знали, что Александр позиционировал себя как сына бога, то ли Зевса, то ли Амона. Матушка Олимпиада уверяла Сашу, что Зевс проник к ее ложу в виде змея, над чем безжалостно смеялся Плутарх. Об этом наши пращуры также знали и называли Александра не иначе, как Змеевичем.

Карта Г.Меркатора. На правобережье Оби показана Лукомория. Координаты г. Грустина 65,5 градусов СШ, 105 градусов ВД. С учетом того, что Меркатор вслед за Клавдием Птолемеем через Лондон проводил двадцатый меридиан, координаты Грустины и Томска совпадают до градуса

— В текстах о походах Македонского можно встретить упоминание о том, что он строил великую стену, а также что в качестве расплаты за проигрыш в битве на Востоке он возвел Медные ворота. Удалось ли вам найти что-то, подходящее под это описание, в Сибири?

— Стена и ворота это один объект, а не два разных. Фирдоуси, Низами и Навои писали, что Александр построил стену и Медные ворота против гогов и магогов по просьбе местных жителей, которых эти гоги и магоги обижали. В 18 суре Корана упоминается строительство этого объекта, причем упоминается какая-то плата, то ли «мы тебе заплатим за труды», то ли «ты нам заплатишь за наши потери». Я уже писал, что требуется новое более тщательное прочтение древнего текста арабистами. Я считаю, что этот объект был построен в горах Тонель (Путорана), что успешно перекрыть можно было лишь выход из пещерного комплекса. Эти ворота видел и по заданию калифа ал-Васика описал арабский путешественник Саллам ат-Тарджуман. Томский архитектор и краевед Геннадий Скворцов реконструировал изображение Медных ворот. Я составил проект на поиски объекта, подавал две заявки на финансирование, ничего не получил, пытался организовать турпоход в те края, но пока не осилил.

— Вы говорите, что в Индии нет таких температур, от которых страдала армия Александра. Но ведь раньше температура в Индии могла отличаться от нынешней.

— Я не думаю, что могла отличаться настолько, чтобы в тропиках были морозы. А армия Александра, зимуя в устье якобы Инда, так страдала от холодов, что сожгла половину кораблей. При этом Александр слал письма в Вавилон, чтобы ему готовили лес и медь для строительства флота. Но вообще-то это вопрос к климатологам.

— Как известно, в Индии от 120-тысячной армии Александра осталось только 30. Остальные погибли. Куда делись их тела, вещи, оружие? Их хоронили? Или был какой-то другой ритуал?

— У Курция Руфа есть пронзительное описание сцен гибели армии Александра. Его непобедимые воины гибли точно так же, как гибли солдаты и офицеры Наполеона Бонапарта, когда бежали из Москвы. Курций Руф живописует это паническое бегство и нравственное разложение войска очень красочно: «Нельзя было без урона в людях ни оставаться на месте, ни продвигаться вперед — в лагере их угнетал голод, в пути еще больше болезни. Однако на дороге оставалось не так много трупов, как чуть живых, умирающих людей. Идти за всеми не могли даже легко больные, так как движение отряда все ускорялось; людям казалось, что чем скорее они будут продвигаться вперед, тем ближе будут к своему спасению. Поэтому отстающие просили о помощи знакомых и незнакомых. Но не было вьючного скота, чтобы их везти, а солдаты сами едва тащили свое оружие, и у них перед глазами стояли ужасы предстоящих бедствий. Поэтому они даже не оглядывались на частые оклики своих людей: сострадание заглушалось чувством страха. Брошенные же призывали в свидетелей богов и общие для них святыни и просили царя о помощи, но напрасно: уши всех остались глухи. Тогда, ожесточаясь от отчаяния, они призывали на других судьбу, подобную своей. Желали и им таких же жестоких товарищей и друзей».

Следует заметить, что из этого описания бегства историки изъяли все климатические особенности и вообще поместили это событие на берега Индийского океана. На самом деле, если разорванное описание соединить, то возникнет реальная картина. Завоевателей гнал не только голод, но и холод.

«Впрочем, самое большее время года лежат там столь чрезвычайные снега, что почти нигде не приметно никакого следа птиц или бы какого другого зверя. Вечная мгла покрывает небо, и день столь уподобляется ночи, что едва можно различить ближайшие предметы. Войско, заведенное в сии пространные пустыни, где совершенно не было никакой человеческой помощи, претерпевало все бедствия: голод, стужа, чрезмерная усталость и отчаяние овладело всеми. Множество погибли в непроходимых снегах, во время страшенных морозов множество ознобило ноги. И лишились зрения: другие удрученные усталостью упадали на лед, и, оставшись без движения, от морозу цепенели, и после уже не могли подняться».

Когда остатки воинства Александра вышли к гедросам, те пожалели змееныша и его обмороженных оборванцев и не стали их добивать, а наложили контрибуцию в виде строительства стены и Медных ворот. А отобранное оружие утопили в озере. У ненцев, проживающих в низовьях Енисея, бытует легенда о том, что в озере Туручедо, что к северо-востоку от с. Потапово, захоронено огромное количество самого разнообразного оружия.

Отпущенные после строительства Медных ворот Александр и его непобедимые воины погрузились на повозки и неделю бражничали на ходу. Честный Плутарх пишет: «Нигде не было видно ни щитов, ни шлемов, ни копий».

Карта И.Гондиуса. Западнее Телецкого озера обозначена страна катаев, которые встречались на пути А. Македонского

— Если допустить, что Македонский был в Сибири, то через какие районы проходили его войска?

— Я думаю, что он точно был на реке Урал. Здесь он взял семь городов. В один из них он проник по руслу пересохшей реки. Надо будет обследовать левые пересыхающие притоки реки Урал. Здесь же в Прохоровских курганах были обнаружены посеребренные клинки. Известно, что Александр вооружил 25 000 воинов посеребренным вооружением и назвал их аргираспидами. Надо бы произвести ревизию Оренбургского музея, а в местных курганах поискать братские могилы последней трети IV века до н.э.

Встречались на его пути катаи, греки называли этот народ кафаями. На карте И. Гондиуса, 1606 года, Черная Катайя показана к западу от Телецкого озера. Здесь протекает река Катунь, видимо, именно ее греки называли рекой Кофен. Случайно ли именно на Катуни рыбак Петр Канаев в конце 50-х годов XX века нашел бронзовую статуэтку Геракла. Специалисты отнесли ее к IV веку до н.э. Придется поработать на Катуни.

Очень перспективны южные пригороды Томска. Согласно «Руководства по географии Клавдия Птолемея», Александровы алтари были поставлены близ города Танаис (широта 47 градусов), который стоит на реке Танаис. Как я уже говорил, самый долгий день в году длился в Танаисе 17 часов 10 минут. Эти алтари — земляные курганы в форме вытянутых треугольников имели высоту 50 локтей, то есть 22 м. Плутарх пишет, что ради славы Александр пошел на хитрость: он велел изготовить оружие и конские уздечки вдвое большего размера, разбросать их и присыпать землей, для того, чтобы потомки варваров, находя такие предметы убеждались, что сюда приходили непобедимые гиганты.

В устье реки Басандайка, впадает в Томь справа в южном предместье Томска, сохранились фрагменты трех алтарей и с ними сопряжены гигантские выемки в склонах долины, объемом 5–6 тысяч куб. м. Надо будет с металлоискателями обследовать территорию возле алтарей.

Александр сплавлялся по Енисею. В Казачинских порогах у него разбилось два военных корабля. В правом отбое порога находят монеты, возможно, из судовых касс разбившихся кораблей.

В горах Путорана есть горы Тонель. Рядом есть несколько гог-магоговских топонимов (Могокта, Тонельгагочар). Полагаю, именно здесь надо искать руины Медных ворот. Судя по количеству металла, потраченного на их строительство, аномалия в магнитном и гравиполе должна быть заметная.

— Как будет проходить экспедиция, где будете искать и как? Что надеетесь найти?

— Работа планируется в три этапа. Сначала будет проведена ревизия запасников сибирских краеведческих музеев. Убежден, что от армии Александра в Сибири осталась масса предметов, но они не распознаны по принадлежности. Вот пример. Рядом с алтарями на Басандайке в 1944–46 годах были найдены эллинские зеркала. Их сгоряча назвали китайскими, потом признались, что ничего китайского в них не было, тогда придумали формулу, это де «китаизированные эллинистические зеркала». Я думаю, если к ним заново присмотреться, можно будет доказать, что эти зеркала принадлежали грекам и македонцам. Далее, в сибирских курганах, принадлежащих эпохе, следующей за эпохой Александра, было обнаружено множество египетских стеклянных бусин.

Второй этап. По предполагаемой нитке маршрута и, особенно, в ключевых точках будет проведена археологическая разведка с целью поисков того, что осталось от военных лагерей Александра. Ведь это были настоящие полевые городки, окруженные валом со рвом. Фрагменты валов и рвов могут быть обнаружены путем дешифрирования аэрофотоснимков и космоснимков. Также будут проведены поиски городов, поставленных Александром: Никея, Букефалия, Александрия Эсхата. Будет опоисковано устье реки Басандайки на предмет предметов вооружения увеличенных размеров. Будут проведены поиски Медных ворот.

Третий этап. Будет построена трирема, экипаж составлен на треть из македонцев, на треть из греков и на треть из сибиряков. И будет осуществлен сплав по реке Енисей.

— Как относятся к вашей теории в Русском географическом обществе?

— Нормально относятся. Я докладывал на десятке географических конференций, принимал участие в работе XIV съезда РГО. Дважды я подавал заявки на конкурсы грантов РГО.

— Историки настроены против ваших гипотез, а обыватели в сети посмеиваются. Приведу не дословную цитату, а примерно, что говорят: «Все смотрели фильм Стоуна "Александр" и знают биографию Македонского: воин, гомосексуал, был очарован азиатами и его мощное войско проиграло дикарям на слонах в Индии». А вы утверждаете, что слонов не было, а вместо Индии была наша Сибирь.

— Историки меня не слушают, не пустили ни на одну свою конференцию. Сократ, помню, говорил: «Не знать не позорно, позорно не хотеть знать» — это о них. Смех в сетях вызывает уважение, Лао Цзы научил: Если над твоими словами не смеется большинство, значит ты несешь тривиальщину. Если смеются, появляется шанс, что в твоих словах есть истина. К критике я бы относился положительно, если бы она была. Я никогда не утверждал, что вовсе не было слонов. Более того, есть публикация, что в барабинских курганах была обнаружена слоновья сбруя, а значит и слоны в Сибири были.

— В России сторонники альтернативной истории известны. А есть ли иностранные ученые, которые придерживаются вашей теории или хотя бы упоминают Сибирь как место, где Македонский проводил свои походы?

— Есть, конечно. Мне звонил профессор из Киркука, Ирак. И недавно пришло письмо от единомышленника из Казахстана. Он профессор, ректор академии. Приятно иметь такого единомышленника.

— Старый Томск стоит на катакомбах, на огромном древнем подземном городе, на старых картах примерно на этом же месте обозначен город Грустина. Были ли исследования этих подземелий? К какому времени они относятся, были попытки датировки?

— Координаты Томска и Грустины совпадают до градуса. Одна из версий этимологии Грустины это ГроссТины (рядом жили готы). Тины и описывались как очень большой город. Если верить Низами, где-то в подземном городе Александр спрятал свои сокровища. А было у него около трех тысяч тонн золота. К сожалению, подземелья под Томском не изучаются, это «закрытые» объекты.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости