Новости – Люди

Люди

«Сумасшедший профессор Витгенштейн»

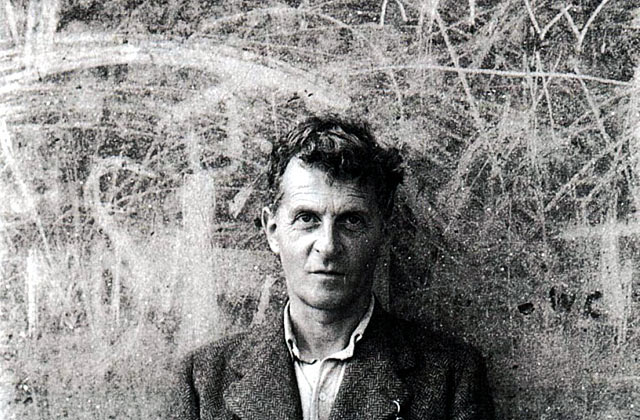

Людвиг Витгенштейн. Фото: Ben Richards

Культуролог Вадим Руднев написал «Словарь», который рассказывает о человеческой культуре через призму безумия

1 марта, 2014 07:17

12 мин

Семиотик и культуролог Вадим Руднев написал «Энциклопедический словарь безумия», который является своеобразным продолжением его же «Энциклопедического словаря культуры XX века», и показывает ее же, но с обратной, мрачной, скрытой от повседневности стороны.

Впрочем, при чтении «Словаря» отчетливо прослеживается авторская мысль о том, что мы окружены безумием и не способны отличить его от разумности. В фокусе авторского внимания не столько расстройства психики, сколько элементы и явления культуры, которые не могли бы состояться без безумия.

«Русская планета» с разрешения издательства «Гнозис» публикует фрагмент «Энциклопедического словаря безумия» Вадима Руднева, посвященный философу Людвигу Витгенштейну.

Великий австрийский философ, «самый умный человек XX века», как его называли, был одним из самых удивительных чудаков и безумцев, каких только знал свет.

На протяжении всей жизни — в письмах и разговорах с друзьями — Витгенштейн часто говорил о двух вещах: о том, что он боится сойти с ума (в старости это сменилось боязнью интеллектуального творческого бесплодия. «Оно пришло!» — с ужасом говорил он в таких случаях), и о том, что в первую половину своей жизни он почти постоянно находился на волоске от самоубийства. Так, в письме другу он писал, что пошел на фронт в 1914 году для того, чтобы умереть в бою, настолько его жизнь была невыносимой.

С юности Витгенштейн готовился к смерти, но все же он избежал самоубийства и прожил полноценную творческую жизнь, полную неожиданных событий и интеллектуальных поворотов. Именно на эти события и повороты стоит посмотреть под углом зрения того, как Витгенштейн единоборствовал со смертью и как он ее побеждал.

До приезда в Кембридж в 1911 году его депрессия носила, как можно предположить, нерасщепленный характер, ему было тягостно жить, вот и все, хотелось умереть отчасти из-за того, что жить было тягостно, отчасти из-за того, что соблазняющий пример братьев был налицо. Однако Витгенштейн справился. Мы не знаем его отношений с отцом и довольно мало знаем об отношениях с братьями и сестрами, поэтому не будем гадать, хотя фигуры Вайнингера и Больцамана — это первое, что приходит в голову.

«Заболевание философией», конечно, было временным выздоровлением, временным отступлением депрессии.

Обложка книги «Энциклопедический словарь безумия» Вадима Руднего

В Кембридже олицетворением суперэго для Витгенштейна стал, конечно, Рассел, который отнесся к нему вначале неодобрительно, но со временем стал любить его и восхищаться им все больше и больше. Витгенштейн же относился к своему наставнику чересчур требовательно, укорял его за малейшие просчеты, позволял себе критиковать его работы — главным камнем преткновения в их совместной работе был критика Витгенштейном расселовской теории типов. Но все это было вполне естественно, ведь Рассел был живым человеком, а Витгенштейн страдал повышенной честностью и стремлением говорить все прямо в лицо. Возможно, он относился к Расселу проективно, то есть именно как к своему Суперэго. Когда идеал проявлял себя как обычный человек, эго Витгенштейна проявляло недовольство. Усиленные занятие и переутомление привели к новой вспышке депрессии, неуравновешенности, тяге к самоубийству, влечению к смерти.

...В сентябре 1914 года Витгенштейн пошел добровольцем на фронт с сознательной установкой умереть на поле боя от невыносимости депрессии и бессознательной установкой вылечиться от нее — своеобразной шоковой терапией. Это было первым Большим бегством от свободы. От невыносимой свободы несчастного сознания, которая излечивается резким сужением канала информации, сужением до режима «жизнь-смерть». Терапия в целом была успешной, Витгенштейн обрел новый духовный опыт.

Личность Витгенштейна крайне противоречива. Она состоит как будто из осколков разных характеров. Витгенштейн то замкнут и погружен в себя (шизотимная установка), то, наоборот, общителен и мил (сангвиническая установка), то проявляет подозрительность и упрямство (паранойяльная установка), то кается в грехах (психастеническая установка), то агрессивен, то педантичен, то вдруг бросает все и устремляется навстречу новым авантюрным проектам. Он настолько перфекционист, что в зрелом возрасте не может довести до конца свою главную книгу, и в этом его сходство с Кафкой (конечно, не только в этом) — неуспешность оборачивается гиперуспешностью: незаконченная книга «Философские исследования» оказывается одной из главных философских книг второй половины XX века (так же, как романы Кафки).

Эта парадоксальная осколочность, мозаичность конституции в сочетании с тяжелыми депрессиями позволяет говорить о шизотипическом строении психики Витгенштейна, то есть таком латентном практически бездефектном неврозоподобном (малопрогредиентном) развитии шизофрении, при котором схизис проявляется не в виде клинического расщепления внутри личности, но скорее в виде таких парадоксов и противоречий, часть которых мы описываем в жизни Витгенштейна.

...В литературе, описывающей шизотипический, или «полифонический», характер, считается, что особенностями этого типа личности, являются непонятность, загадочность, трогательная чудаковатость/чудесность. Остановимся подробнее на этих чрезвычайно важных для шизотипической личности осколках.

Прежде всего, это обсессивность. Обсессивным в жизни Витгшенштейна является навязчивое повторение одного и того же сценария, основные манифестации которого мы уже разобрали. Схема сценария такая: Витгенштейн занимается чем-то чрезвычайно важным и существенным — исследует философские проблемы логики, читает лекции в Кембриджском университете. Потом вдруг это ему надоедает, и он в пространственном и аксиологическом смысле перемещается на совершенно другую территорию — уезжает из Вены и становится деревенским учителем, уезжает из Англии в СССР с намерением там остаться и стать рабочим. Тем не менее вскоре это ему тоже надоедает, и он, вкусив этой редуцированной в социальном смысле жизни, возвращается назад и принимается за новое серьезное дело.

Много рассказов сохранилась также о чудачествах и капризах Витгенштейна. Когда Витгенштейна выжили из деревенской школы (дело закончилось судом и медицинским освидетельствованием, так как его обвиняли в избиении учеников), он не сразу вернулся в Вену. Судебный процесс и унижения, связанные с ним, сделали для него невозможным появление в обществе. В Англию он тоже не мог сразу поехать в таком состоянии. Он поступил все с той же степенью максимализма, на которую он всегда был способен. Он решил сделаться монахом. К счастью, настоятель монастыря, к которому он обратился, был настолько умен, что отговорил его от этого шага, сказав, что те мотивы, которыми руководствуется Витгенштейн, не соответствуют критериям хорошего послушника. В качестве альтернативы Витгенштейн устроился садовником в монастыре в Хюттельдорфе, неподалеку от Вены. И эта работа хорошо на него психотерапевтически повлияла, так что в конце лета он уже почувствовал себя способным вернуться в Вену.

Бертран Рассел. Фото: Kurt Hutton / Getty Images / Fotobank.ru

Бертран Рассел. Фото: Kurt Hutton / Getty Images / Fotobank.ru

Оксфордский философ Джон Мэббот вспоминает, что когда он приехал (в середине 1930-х годов) на конференцию, он увидел в холле моложавого человека с рюкзаком, в шортах и рубашке с открытым воротом. Никогда раньше не видев Витгенштейна и приняв его за студента, приехавшего на каникулы, он сказал ему: «Боюсь, что здесь собираются философы». На что Витгенштейн ответил: «Я боюсь того же самого».

Живя в Кембридже, Витгенштейн был членом Клуба Моральных наук, вел там ожесточенные дискуссии и время от времени закатывал скандалы. Один из наиболее известных связан с знаменитым впоследствии философом, в прошлом членом Венского логического кружка, автором теории фальсификационизма Карлом Поппером. В середине 1940-х годов Поппер был приглашенным лектором в Кембридже. Однажды на заседании Клуба он предложил вопрос «Существуют ли философские проблемы?», и хотя вопрос был вполне в духе Витгенштейна, Поппер согласно легенде высказал его в такой жесткой форме, что спровоцировал Витгенштейна на вспышку гнева. Как рассказывал сам Поппер в своих воспоминаниях, они играли в покер и он сказал что-то, касающееся валидности моральных правил. Витгенштейн, держа карты в руках, потребовал, чтобы Поппер привел хотя бы один пример морального правила. Поппер ответил: «Не угрожать приглашенным лекторам колодой карт». Витгенштейн взорвался и покинул помещение. Все были на стороне Поппера. Рассел сказал Витгенштейну, что он сам затеял эту свару«.

Чрезвычайно интересна также история работы Витгенштейна в лондонском госпитале. На протяжении первых лет мировой войны 1939-1945 годов Витгенштейн, будучи в Кембридже, не находил себе места от того, что он не может найти никакой работы, помимо академической. Шла война, Лондон бомбили немцы, и преподавать философию в этой ситуации ему казалось особенно бессмысленным.

Официально должность Витгенштейна в госпитале называлась «аптечный носильщик». Это означает, что в его обязанности входило разносить лекарства из больничной аптеки по палатам.

Работая санитаром, Витгенштейн продолжал оставаться философом. По свидетельству жены его начальника Джона Райла, он разносил лекарства по палатам, а затем советовал пациентам не принимать их. Когда руководителя Витгенштейна по аптечным делам через много лет спросили, помнит ли он Витгенштейна, он сказал: «Конечно, отлично помню. Он пришел к нам работать и, проработав три недели, пришел ко мне и объяснил, как лучше организовать место. Видите ли, это был человек, который привык думать».

...Была ли в Витгенштейне загадочность? Пожалуй, самым загадочным было то, что, с одной стороны, он видится совершенным психом, невыносимым «сумасшедшим профессором», непредсказуемым человеком не от мира сего, с другой стороны, он представляется (не только нам, но и практически всем его мемуаристам, знавшим его лично) человеком чрезвычайно ясного ума, мудрым, добрым и прекрасным.

Руднев В. П. Энциклопедический словарь безумия — М.: Гнозис, 2013.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости