Новости – Люди

Люди

Была ли этническая сегрегация в позднем СССР?

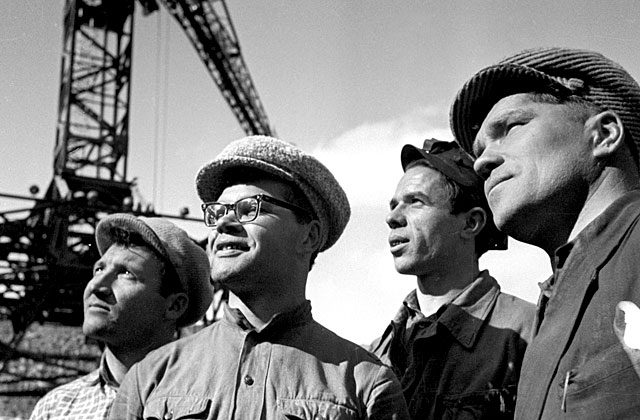

Бригада плотников на строительстве Вилюйской гидроэлектростанции в Якутской АССР, 1967 год. Фото: В. Яковлев / РИА Новости

Книга Леокадии Дробижевой «Этничность в социально-политическом пространстве Российской Федерации. Опыт 20 лет»

9 июня, 2013 07:01

5 мин

Патриарх российской этносоциологии Леокадия Михайловна Дробижева в этом году выпустила книгу «Этничность в социально-политическом пространстве Российской Федерации. Опыт 20 лет». Правда, новой книгу можно назвать весьма условно, так как она, по сути, является компиляцией ранее опубликованных текстов. Однако, издание – действительно, интересное и важное. Дело в том, что Дробижева приняла участие в работе над «Стратегией государственной национальной политики», подписанной президентом России в конце 2012 года. Поэтому у нас есть редкий шанс увидеть, как появлялись, проверялись и перепроверялись идеи, заложенные в документе, исполнение которого должно обеспечить согласие между народами в нашей стране.

Книга носит скорее исторический, чем актуальный характер. Большую часть текста Дробижева посвятила развитию этнических процессов в позднем СССР в их психологическом, социальном и политическом контекстах. Автор была одним из первых исследователей в стране, кто стал заниматься этой проблематикой на серьезном академическом уровне. Многие статистические материалы, приводимые Дробижевой, позволяют взглянуть по-новому на разгоревшиеся в позднем СССР и постсоветской России процессы. Перед нами первая в своем роде этнополитическая история последних сорока лет.

«Один из главных выводов после проведенного исследования состоял в том, что мы чаще всего фиксируем малосравнимые социальные практики на фоне единых процессов. Вот только один пример. По важному критерию модернизации – уровню образования (доле специалистов с высшим образованием) якуты в Саха (Якутии) в городских условиях уже более десятилетия обгоняли русских. Но у якутов бoльшая часть народа живет не в городе, а в сельской местности, где включенность жителей, тем более в условиях высокой дисперсии по территории, в современные виды деятельности очень невысокая.

Обложка книги Леокадии Дробижевой «Этничность в социально-политическом пространстве Российской Федерации. Опыт 20 лет»

В Татарстане иное. Здесь русские и татары по уровню образования были очень сходны, и, что особенно важно, уже с конца 1980-х гг. они мало отличались по отраслевой занятости работников, в том числе по доле производственной, художественно-творческой интеллигенции, в то время как в Саха (Якутии) или Башкортостане доли производственной интеллигенции у русских и титульных национальностей различались более чем в 4 раза. Процесс шел общий – модернизации, но вариации его в количественных выражениях, а тем более в качественных характеристиках чрезвычайно разнообразны.

…В нашей интерпретации итогов исследования мы не используем понятия «выравнивание уровней развития», «догоняют», «опережают». Речь идет о своеобразии этнических групп, их позиций, статусов, о явлениях, формирующих представления о равенстве-неравенстве.

Для восприятия статуса группы, унаследованного из прошлого, важна доля высококвалифицированного умственного и, затем, физического труда. Л.В. Остапенко, которая работала по статистическим материалам Всесоюзных переписей 1959, 1979 и 1989 гг., установила, что народы, дававшие название республикам в России, более всего различались именно по этим показателям (коэффициент вариации в 1989 г. по доли работников высококвалифицированного умственного труда среди занятого городского населения республик составлял 33%, по рабочим высшей квалификации – 21%, а мало- и неквалифицированным рабочим – 18%).

Дифференциация национальностей по доле квалифицированного умственного труда была значимой как среди городских, так и среди сельских жителей. У якутов, бурят доля работников этих категорий составляла 40% в городе и 30% на селе, а у карел, марийцев, удмуртов, чеченцев соответственно – 20% и 12–13%. Но люди этих национальностей не так часто контактировали, и наиболее значимыми были сравнения с русскими, живущими в республиках. К началу трансформационных процессов наиболее сходным был социально-профессиональный состав у русских и титульных национальностей в Северо-Осетинской, Кабардино-Балкарской и Коми АССР.

Уже с 1960-х гг. были республики, где титульные национальности в городах имели долю специалистов высшего звена большую, чем русские, – Якутская и Бурятская (по этому показателю превосходили вдвое местных русских). А в тенденции быстро сближающимися были показатели по доле высококвалифицированного (умственного и физического) у татар и русских в Татарской АССР. В большинстве других республик дистанция по этому показателю между русскими и титульными национальностями была в 1,4–1,7 раза.

Но для ощущения равенства или неравенства национальностей имеет значение не только доля престижного труда в составе самой этнической общности, но и их представительство в самой престижной группе. Например, якуты в своем составе имели большую долю специалистов высшего звена (в городах), чем русские, но в составе руководителей высшего звена в республике якутов было 19%, а русских – 61%, среди специалистов высшей квалификации было 9% якутов, а русских – 68%; правда, сами якуты в республике составляли 31%, а в городах их было еще меньше.

Формовочная линия литейного завода КамАЗа, 1982 год. Фото: Михаил Медведев / Фотохроника ТАСС

В Татарстане же, где татары и русские проживали практически в равных пропорциях, среди руководителей высшего звена в городах было 44% татар и 49% русских, а среди специалистов этой категории – соответственно 38% и 54%. И в отраслях промышленного производства татары и русские были в Татарстане представлены более равномерно. Статусный диссонанс в Якутии, естественно, ощущался острее. Будучи шире представленными в науке (больше гуманитарной), просвещении, культуре (среди русских, как и в других республиках, здесь больше специалистов, занятых в промышленном производстве), якуты глубже и разносторонне, чем многие другие национальности, осмысливали свои запросы, что нашло отражение в требованиях контроля над ресурсами в начале 1990-х гг.

В Саха (Якутии) в прошлом и теперь наиболее заметны различия в отраслевой занятости национальностей. Даже работая в индустриальном производстве, русские чаще заняты в добывающей промышленности и, так же как и в других республиках, в машиностроении и металлообработке, а титульные национальности шире представлены в строительстве, на транспорте, в легкой и пищевой промышленности. Работники предприятий первой группы, которые в большинстве своем являются крупными организациями, имели более высокие за-работки, были лучше обеспечены жильем, имели лучшие условия труда и отдыха. И эти неравенства в материальном обеспечении, условиях жизни проецировались на национальности.

Наиболее сильно на социальное неравенство народов влияла доля сельского населения. Например, сельские якуты, буряты, горно-алтайцы были сравнительно более образованными в сопоставлении с сельскими жителями других народов, но они же существенно отстаивали от своих городских соплеменников, прежде всего из-за языковой компетенции при социальном перемещении, ведь вузы в городе работали на русском языке. Разная доля горожан и специалистов создавала неравные стартовые возможности для вхождения в рыночную экономику, участия в приватизации и формировании новых социальных групп.

Для включения в трансформационные процессы имела значение отраслевая занятость национальностей. Наиболее крупные индустриальные кадры имели татары, удмурты, башкиры, карелы, хакасы, чуваши. В городах республик их доля достигала 55–60% занятого населения этих национальностей. Меньшая занятость в индустриальном производстве характерна для алтайцев, калмыков, якутов, национальностей Дагестана, что отражалось на вхождении в рыночные отношения. Этносоциальной проблемой, доставшейся в наследство еще от советских времен, была проблема социального взаимодействия русского и нерусского населения республик. В целом с российскими народами у русских в республиках прослеживаются два типа взаимодействия. Один – его условно можно назвать сегрегационным (не в буквальном смысле, конечно) – когда в отраслевых занятиях национальностей довольно четко прослеживаются несовпадения.

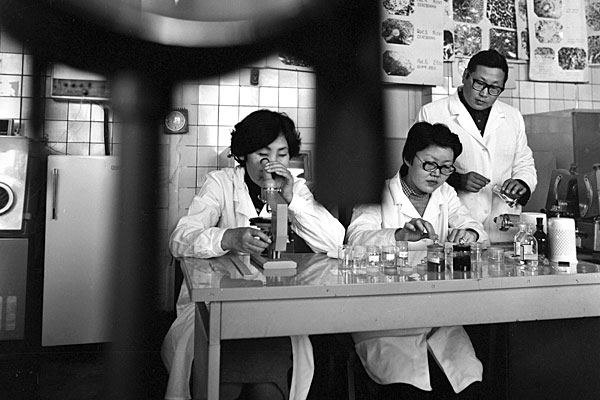

Лаборатория Института биологии Бурятского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР, 1985 год. Фото: А. Нефедченко / РИА Новости

Другая модель межэтнического взаимодействия – конкурирующая, когда у титульных народов республик и русских более-менее сходная структура занятых. Например, в Татарстане, за исключением преобладания специалистов в сельскохозяйственном производстве у татар, в других сферах деятельности наблюдается сходство с русскими. В 1989 г. среди специалистов и руководителей производства в составе интеллигенции у татар было 45%, а местных русских – 50%. В машиностроении, нефтепереработке были заняты и русские, и татары. В составе работников партийно-государственного управления было 47,6% татар и 47% русских, среди учителей и врачей – 43% татар и 49% русских, художественно-творческой интеллигенции – 44% татар и 47% русских. Тогда русские преобладали (53% против 38% у татар) в среде работников хозяйственного управления. По нашим опросам 1999 г. и материалам переписи 2002 г., и в этой среде татары представлены практически вровень с русскими.

С одной стороны, при сегрегационной модели этнические группы занимают «свои ниши», взаимно дополняют друг друга и заинтересованы во взаимодействии. С другой стороны, различия в отраслевой занятости связаны с неравенством в оплате труда, условиях трудовой деятельности, получении пособий, материальных благ и в престиже, доступе к власти, и в этом отношении социальная дистанция между этническими группами увеличивается. Поэтому не исключено, что конкурирующая модель оказывается нередко более перспективной и позитивной.

Дробижева Л. М. Этничность в социально-политическом пространстве Российской Федерации. Опыт 20 лет – М.: Новый хронограф, 2013

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости