Новости – В мире

В мире

Вспомнить всё

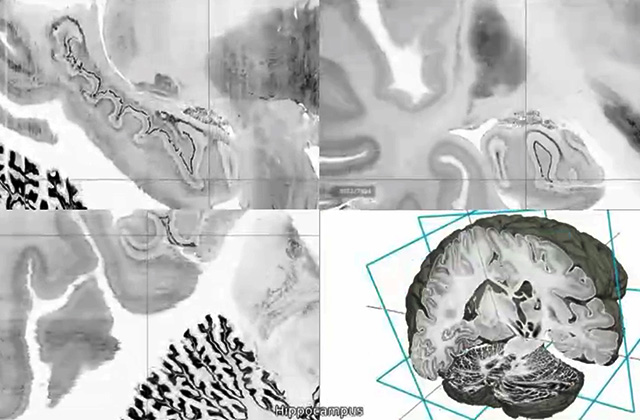

Область гиппокампа на 3-D модели человеческого мозга. Источник: AP /McGill University

Нейрофизиологи нашли в мозге молекулу, которая ограничивает объем запоминаемой информации в долгосрочной памяти

15 ноября, 2014 06:00

6 мин

Канадские и американские нейрофизиологи обнаружили в мозге мышей небольшую гормональную молекулу FXR1P, которая дирижирует тем, как много нового мы можем запомнить за один прием. Она блокирует сборку особых белков, необходимых для закрепления воспоминаний в нервных клетках. Если работу молекулы подавить, то мозг начинает запоминать больше информации и усваивает ее заметно быстрее, чем в нормальном состоянии. О результатах исследования рассказывает пресс-служба канадского университета Макгилла.

Благодаря стремительному развитию нейрофизиологии в последние несколько десятилетий, сегодня ученые очень хорошо осознают, что мозг человека и всех других животных представляет собой не только сверхсложную электрическую, но и химическую машину. Каждое действие, передача сигнала между нервными клетками, их «включение» и «выключение», формирование и извлечение воспоминаний и прочие операции, сопровождаются выделением, поглощением различных белковых молекул и гормонов, меняющих работу нейронов.

Малейшие сбои в этой машине, вызванные внешними факторами, такими как алкоголь или наркотики, или внутренними причинами (нарушениями в работе генов), часто приводят к очень серьезным сбоям в работе памяти и к потере способности ясно мыслить. Сегодня ученые считают, что болезнь Альцгеймера, связанная с ней неспособность запоминать новую информацию и вспоминать ее возникает в результате нарушений в сборке молекул белка APP, который помогает нейронам формировать новые связи с другими нервными клетками.

Кевин Мурай из Университета Макгилла (Канада), его коллеги по лаборатории и несколько нейрофизиологов из США и Италии, образно выражаясь, пытались разобрать эту машину на части, наблюдая за тем, как исчезновение одного или нескольких подобных белков влияло на память и когнитивные способности мышей.

Больше всего ученых интересовал белок и связанный с ним одноименный ген FXR1P, похожий по своей структуре на ген FMR1, поломка которого приводит к развитию синдрома ломкой Х-хромосомы — наследственного заболевания, главной чертой которого является умственная отсталость, неспособность запоминать новую информацию, тяжелые формы аутизма и недоразвитость речи.

Как отмечают Мурай и его коллеги, функции гена FXR1P и его роль в работе памяти человека оставались неизвестными для науки — его изучению мешает то, что данный участок ДНК критически важен для роста зародыша млекопитающих и его модификация или удаление из генома приводят к фатальным последствиям.

Авторы открытия смогли обойти эту проблему, удалив FXR1P только в части мозга у нескольких взрослых мышей, вставив в их геном особый бактериальный ген Cre, который позволяет вырезать из ДНК участки, помеченные уникальной комбинацией из нескольких генетических «букв»-нуклеотидов. Эта система работает крайне избирательно, что позволило ученым удалить FXR1P только в клетках гиппокампа — особой части нервной системы, где хранятся и обрабатываются воспоминания.

После того как мыши восстановились, ученые провели серию тестов, в рамках которых они попытались оценить, насколько изменились когнитивные способности мышей, их память и поведение. В целом, грызуны вели себя абсолютно так же, как особи из контрольной группы — они одинаково сильно реагировали на страх, столь же быстро (или медленно) искали дорогу к кормушке в незнакомой им клетке.

Ситуация кардинально изменилась, когда нейрофизиологи перешли к проверке памяти мышей. Животные с удаленным геном FXR1P гораздо быстрее запоминали выход из темного лабиринта, заполненного водой и дольше помнили о его расположении. В среднем, они тратили на четверть меньше времени на побег из «тюрьмы», что говорит о заметном улучшении их способности запоминать информацию на длительный срок.

Но не все изменения были столь позитивными. Удаление гена сделало память мышей слишком устойчивой, и они с большим трудом справлялись с ситуациями, когда выход из лабиринта периодически менял свое положение — они упорно искали его в той точке, где он находился раньше.

Это открытие заинтриговало ученых, и они попытались найти химическую причину того, почему память мышей стала заметно крепче. Для этого они усыпили нескольких грызунов, препарировали их мозг и сравнили их клетки гиппокампа с тем, как работают нейроны в мозге обычных мышей.

То, что они увидели, крайне удивило Мурая и его коллег. Оказалось, что FXR1P не просто влияет на работу памяти, но, по сути, является особым белком-«дирижером», который управляет работой всех остальных сигнальных молекул и гормонов, задействованных в формировании новых воспоминаний.

По словам ученых, FXR1P является своеобразным нейрофизиологическим «тормозом», который подавляет работу генов, отвечающих за сборку белков памяти, в тех случаях, когда их концентрация в нейронах превышает некую отметку. При отключении FXR1P эти ограничения снимаются, что позволяет нервным клеткам формировать практически бесконечное количество связей с другими нейронами. Это объясняет, почему память у мышей улучшилась и почему они крайне медленно меняли «мнения».

«Перспективы этого открытия выглядят крайне интересными. Если нам удастся найти способы контролировать данный "тормоз", то мы сможем гибко управлять активностью и пластичностью (способностью нейронов формировать новые связи. — РП) мозга. Так, если мы говорим об аутизме, то с ним можно бороться, понижая активность мозга в определенных его регионах. Если же речь идет о болезни Альцгеймера, то нам, наоборот, следует повысить ее. Манипулируя уровнями FXR1P, мы постепенно научимся управлять тем, как происходит формирование и считывание воспоминаний, что позволит нам облегчить жизнь всем людям, страдающим от болезней мозга», — заключает Мурай.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости