Новости – В мире

В мире

Почему японцы боятся моря

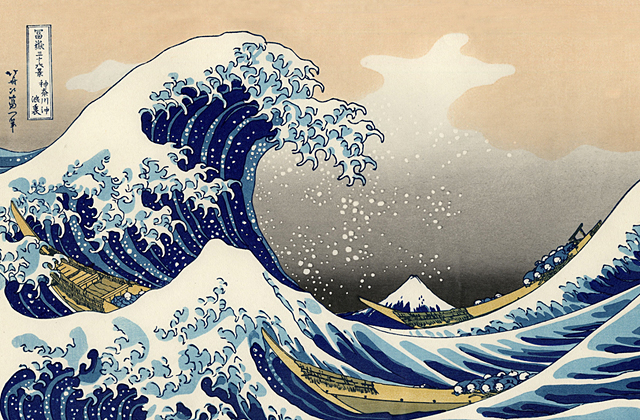

«Большая волна в Канагаве», гравюра Кацусики Хокусая.

Япония воспринимается ее жителями как маленький материк и остров спокойствия посреди бушующей стихии. Только в конце XIX века японцы, чтобы не отстать от Запада, были вынуждены выйти в море

21 апреля, 2014 11:58

19 мин

Известный российский японист Александр Мещеряков 19 апреля прочитал в книжном магазине «Фаланстер» лекцию о восприятии моря в японской культуре. На протяжении значительной части истории Японии ее жители не считали свою страну морской, боялись моря, относились к нему пренебрежительно и не умели его описывать. Мещеряков объясняет, почему так получилось.

Отношение к морю отличается в разных странах и традициях, а также меняется в зависимости от исторического периода. Традиционный хозяйственный уклад Японии — это сочетание растениеводства, прежде всего выращивания риса, и морского промысла. Такой уклад формируется с III века до нашей эры, и понятно, что рыболовству и морскому собирательству в этом укладе принадлежит хронологический приоритет. Растениеводство получает распространение с III века до нашей эры в связи с переселением на японский архипелаг племен протокорейского происхождения.

Эта ситуация отражена в японских мифах, которые фиксируются впервые в начале VIII века нашей эры, и вот что интересно: творцы данных мифов не были знакомы с достижениями современной науки, но тем не менее не сомневались, что море существовало раньше суши. В этих мифах говорится, что боги Идзанаги и Идзанами порождают острова Японии следующим способом: они стоят на небесном мосту, опускают в море копье, и капли, стекшие с него, затвердевают и образуют крупные острова. Что до островов мелких, то существует два варианта мифа. В одном говорится, что они образуются из морской пены, а в другом утверждается, что материалом для них послужила пресная водяная пена.

Потомки Идзанаги и Идзанами — Аматэрасу и Сусаноо — не теряют креационных способностей и порождают божеств с помощью воды, окуная священные предметы в колодцы, которые они выкапывают. Мы видим, что вода пресная и вода морская обладают способностью к творению, но морской воде приписывается большая значимость. В текстах, которые отражают древний пласт синтоистских верований, также фиксируется очистительная функция воды — как пресной, так и морской. Море обладает большим количеством позитивных смыслов, но в то же время страх перед огромным и бурным морем тоже находит отражение в мифе — море находится в ведении Сусаноо, у него необузданный и непредсказуемый нрав, за что его изгоняют в страну мрака и смерти. Пугающие характеристики моря соотносятся с качествами вредоносного божества.

Мы имеем дело с довольно сбалансированной оценкой, но ситуация резко меняется с приходом в Японию китайской картины мира, то есть приблизительно с VII–VIII веков. Общепризнанным становится положение китайской натурфилософии, согласно которому одним из пяти первоэлементов (дерево, земля, огонь, металл) является вода — но вода пресная. В это время сознание политической элиты таково, что Япония позиционируется не как морское, а как земледельческое государство, и все, что связано с морем, понижается в оценке, а оценка пресной воды повышается. Еще в VIII веке некоторые японские государи совершали символический обход или объезд подведомственной им территории, и вот один из них осматривает не море, а озеро Бива. В придворный ритуал входит ритуал под названием «молодая вода» — в первый день государю преподносят чистую воду из священного колодца. Понятно, что эта вода имеет очистительные свойства. В это время японцы чрезвычайно высоко оценивают качество земли, на которой они проживают, она представляется им большой, обильной, и в то же самое время на море, которое окружает сушу, они начинают смотреть совсем по-другому. Япония предстает в текстах как маленький материк и остров спокойствия посреди бушующей стихии.

Александр Мещеряков. Фото: Марк Крутов / RFE/RL

Александр Мещеряков. Фото: Марк Крутов / RFE/RL

Несмотря на то, что территория Японии состояла из островов, правящая элита позиционирует себя не как морское и рыболовецкое, но как материковое и земледельческое государство. Слово «остров» начинает приобретать отрицательный смысл. Интересный пример: провинция Идзу была местом для ссылки. Она расположена на основном японском острове Хонсю и никаким островом не является, однако в указах, которые предписывают отправить туда преступника, Идзу начинают презрительно называть островом. Получается, что начиная с VIII века культурная Япония забывает о морской составляющей своего хозяйства и культурного материала. Это обусловлено развитием растениеводства, в основном заливного рисосеяния, которое требует постоянной подпитки пресной водой, и в связи с этим сооружение ирригационных сооружений, каналов, плотин, запруд получает все большее распространение и пользуется активной поддержкой государства, причем государство регулирует этот процесс.

Получается, что пресная вода в этих реках и запрудах принципиально поддается практическому регулированию и управлению со стороны человека, но о море сказать этого нельзя. Стихия моря текуча, и люди, которые с ним связаны, находятся в постоянном движении, перемещении, оно гораздо хуже поддается учету и налогообложению, в чем в первую очередь заинтересовано государство. Ловля рыбы — разновидность охоты с непредсказуемыми результатами, что противоречит основным установкам земледельческого государства на предсказуемость жизни. Кроме того, в Японию приходит буддизм, рыбаки имеют дело с убийством живых существ, а это в буддийскую мораль не вписывается. Когда в стране объявлялись дни очищения, например в случае болезни императора, — в эти дни запрещалось убивать живых существ. В первую очередь имеются в виду рыбаки, и в летописях говорится, что в дни очищения рыбаков следует снабжать продовольствием, поскольку они не могут ловить рыбу. До какой степени это соблюдалось, остается загадкой, но сама интенция не вызывает никаких сомнений.

Государство регулирует все, что связано с земледелием, с полеводством, с ирригационными сооружениями, оно наделяет сановников и чиновников земельными участками, но не местами для рыбной ловли, и человек без постоянного места жительства презрительно именуется «ронин», а это слово пишется иероглифами «человек» и «волна» — японский вариант русского «перекати-поле». Все, что связано с морем, обладает низким статусом — и рыбаки, и морская рыба. В одном очень интересном тексте Х века описывается великолепный подарок, на котором изображено следующее: декоративный столик с морским пейзажем — по морю из серебра плывет золотая лодка, в которой находится вовсе не морская живность, а предназначенные для еды карпы и караси, то есть рыба пресноводная. Люди вышли в море, а едят несвежую рыбу, которую выловили раньше в реке или в пруду. Ёсида Канэёси в «Записках на досуге» (XIV век) пишет о тунце, который сейчас считается превосходным сырьем для суси и сасими: «В море возле Камакура ловят рыбу, именуемую тунцом, и считают ее наилучшей. Такое суждение явилось недавно. Один старик из Камакура рассказал мне: Когда я был молодым, к столу людей благородных тунца не подавали. А голову даже люди подлые не ели. Они ее отрезали и на помойку выбрасывали. Да, последние времена настают… Чтобы такой-то гадостью люди благородные не брезговали…»

Моря боятся, всякое дальнее путешествие по морю вызывает ужас. Когда японское посольство отправляется в Китай, чиновники отнекиваются болезнью, сбегают, и это не должно вызывать у нас удивления: огромное количество кораблей гибло, потому что японцы не знали ветров и моря, да не особенно и стремились. Если сравнить ранние времена, мифологические или протоисторические, и историческое время VIII-X веков, то показательными будут два указа. Первый указ принадлежит одному древнему государю, в нем он приказывает повсюду строить суда, мотивируя это заботой о людях — они сильно мучаются, так как вынуждены перетаскивать ношу на своих плечах. Однако в VIII веке указ предписывает ни в коем случае не отправлять морем налоги для лучшей сохранности, чтобы вода не повредила налоговые поступления или же буря не повредила корабль. Складывается такая система хозяйствования и такое сознание, которое можно считать разновидностью автаркии. Высказываются мнения, о том, что с государствами за морем дела иметь не нужно, официальные контакты с континентом прекращаются, и все тот же Ёсида Канэёси говорит: «За исключением лекарств, ничего китайского нам не надобно. Книг в нашей стране и так полно — вот их и переписывать станем. А то, что китайские корабли во множестве переплывают бурное море, груженые доверху никому не нужными безделушками, так это глупость несусветная».

Понижение статуса морской воды и повышение статуса воды пресной хорошо видно и по тому, что все ритуалы очищения, которые практикуют как синтоисты, так и буддисты, имеют дело только с пресной водой. Буддизм тоже вносит свою лепту в осмысление моря: в устройстве буддийского рая есть суша и пресные водоемы, но моря там нет, а в сочинениях буддийских мыслителей людские страдания привычно уподобляются морю.

Рыбацкая деревня на западе Японии. Фото: архив AP

Рыбацкая деревня на западе Японии. Фото: архив AP

Упадок централизованного государства становится очевидным к концу XI века. Усобицы и мятежи сотрясают страну, государь теряет контроль над пространством и подданными, а элитой овладевают самые пессимистические настроения. Это было вызвано неустойчивостью политической системы, на которую накладывается идея конца закона Будды, который, как считалось, наступил в 1052 году. Все большее распространение получает определение Японии как расположенных в море островов с просяное зернышко. Море отделяет Японию, которая позиционирует себя как мини-Поднебесную, от континента и от варваров, то есть моря с одной стороны боятся, а с другой — у него есть положительные функции отделения. В средневековье наличие моря считается дурным географическим фактором, потому что море отделяет крошечные японские острова от родины буддизма Индии и от другого центра восточной цивилизации — Китая. Такая ситуация продолжается вплоть до установления сегуната Токугавы, то есть до XVII века. В это время географическое положение Японии снова начинает восприниматься как благоприятное для проживания, море же осмысляется как чрезвычайно важный экономический фактор, поскольку оно охраняет Японию от зарубежных дурных влияний и вторжений. Практической мерой по защите страны от таких влияний становится почти полное закрытие Японии для внешних контактов, и море, как говорят тексты, определяется в качестве рва с водой, окружающего замок под названием Япония.

Поскольку Япония мыслила себя в качестве культурного центра, то море осмысляется как стихия, которая отделяет и охраняет культуру от завоевания и варварства. Такая ситуация продолжается до середины XIX века, когда Япония была вынуждена открыться миру, когда наступает время интенсивного переживания своей отсталости, когда предпринимаются огромные усилия для того, чтобы Япония догнала Запад. Прежние ценности подвергаются решительному переосмыслению, и море тоже не избежало этой участи.

Крепнет убеждение, что только продемонстрировав способность овладеть морем, страна способна доказать свою конкурентоспособность на международной арене и не стать европейской колонией. Каких бы взглядов ни придерживались политики, ученые и публицисты, все они сходились в одном: чтобы страну начали уважать на Западе, необходимо расширить крошечную, как они считали, территорию Японии, и превратить ее в колониальную империю, а для этого следовало коренным образом пересмотреть взаимоотношения с морем, и только покорение стихии могло обеспечить желаемый результат. Если во времена Токугава море боготворили за то, что оно предотвращает вторжение в страну иноземцев, то в период, получивший название Мейдзи, мы слышим сетования по поводу того, что море, в виду пассивности режима Токугава, превратилось в препятствие для проникновения в страну передовых достижений мировой культуры и цивилизации.

Что такое овладеть морской стихией? Это значит построить флот, торговый и военный, к чему Япония и приступает весьма и весьма активно. Вот показательный факт, свидетельствующий о переоценке роли моря: в 1883 году открывается первая выставка морских промыслов, обращение к участникам которой послал сам император — общение императора с моряками и рыболовами с точки зрения традиционных ценностей было делом абсолютно немыслимым, но оценка морской среды в общественном сознании меняется радикально. Начинают говорить о позитивной роли моря в истории Японии: история страны начиналась именно с моря, ведь Идзанаги и Идзанами создают острова, на которых с тех пор и проживают японцы.

В связи с этой новой ситуацией в стране появляются люди, которые взялись за выработку языка для идеологического и эстетического освоения моря. На первых порах эти попытки сталкивались с очень большими трудностями, потому что языка для описания моря не было. Один знаменитый японский публицист в конце XIX века выпускает книжку «Японский ландшафт», в которой заявляет, что природа Японии — самая красивая в мире. В этой книге он говорит о многообразии японских ландшафтов, но вот что интересно: если там, где он говорит о горах, он очень красочно их живописует и цитирует огромное количество разных мыслителей, в основном конфуцианского толка, которые описывали горы, то в морском разделе мы таких высокохудожественных цитат и пассажей не встречаем. Если про горы было сложено огромное количество стихов, то про море их гораздо меньше.

Пытаются внедрить новое понимание моря и в школьную программу. Вот песенка 1896 года, предназначенная для занятий хоровым пением (перевод буквальный и нехудожественный): «Далеко, насколько хватает глаз, суда рыбаков на морской равнине. Голоса, празднующие улов, сотрясают небо, клубятся в воздухе. Они волнуют море, поднимают волны. Какая энергия! Насколько хватает глаз — высоченные горы на берегу. Эта гора — каменное основание нашей богатой страны, фундамент благополучия народа. Эта гора — густая чаща, высокие деревья. Какое счастье!» Песня посвящена морю, но мы видим, что автор не нашел ничего лучше, как построить гору на побережье и засадить ее склоны деревьями. Так было намного привычнее, горы удерживали его кисть от плавания по морским волнам.

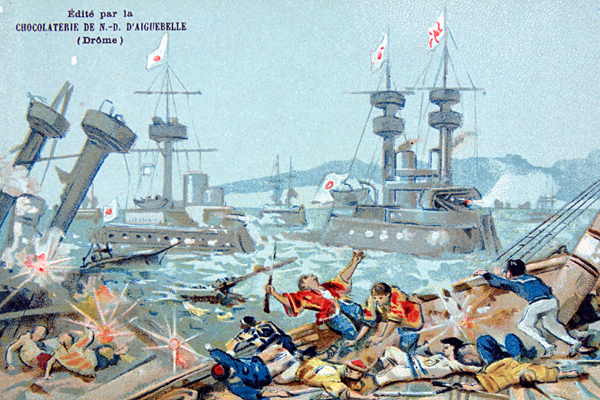

Битва на реке Ялу во время китайско-японской войны, 25 октября 1894 года. Изображение: Art Media / Print Collector / Getty Images / Fotobank.ru

Битва на реке Ялу во время китайско-японской войны, 25 октября 1894 года. Изображение: Art Media / Print Collector / Getty Images / Fotobank.ru

Время идет, 1910 год, другая школьная песня. Она называется «Мы — дети моря»: «С рождения купались мы в соленых приливах, слушали колыбельную — пение морских волн, всасывали океанскую энергию, прилетающую издалека, так и взрослели». Именно в это время и складывается маринистическая японская школа, которая в прежние времена отсутствовала. Теперь морю не приписываются отрицательные смыслы, даже тайфуны и цунами избегают этой участи. Один из авторов того времени говорит: в Японии много тайфунов, цунами и землетрясений, но это чрезвычайно хорошо, потому что у природных бедствий есть воспитательная функция. Природа обладает двуединой сущностью — она добрая мать и строгий отец: «Таким образом, наша родная японская земля — это, с одной стороны, мать-земля, которая взращивает и воспитывает нас с помощью своей доброты и любви, а с другой стороны — это строгий отец, который своим непременным бичом наказания оторачивает наше сердце с такой легкостью, впадающей в легкомыслие. Правильное сочетание строгости отца и доброты матери — только в такой стране и возможно высочайшее развитие культуры».

Таким образом, в природных бедствиях находят предпосылки для формирования мужественного и стойкого национального характера — в Европе таких бедствий не случается, поэтому европейцы такие безалаберные, природа-отец их не воспитывает. Раньше пребывание на берегу моря не считалось полезным для здоровья — тем не менее в начале ХХ века увлечение морем приобретает настолько широкие масштабы, что становится даже опасным для Японии гор. Почитание гор — древняя традиция, но появляются авторы, которые говорят, что пребывание в горах является вредным для здоровья, хотя раньше принято было считать как раз наоборот. Впервые в истории Японии создаются морские курорты, санатории для легочных больных, богачи покупают себе виллы на морском побережье, даже императорская семья обзаводится резиденцией на море — раньше местом для загородного проживания выступали исключительно горы. Еще одно следствие моря — увеличение потребления сырой рыбы. Разумеется, суси и сасими были знакомы японцам и раньше, но все-таки это была еда прежде всего простых людей, рыбаков, которые проживали на побережье. Теперь же активно обосновывается тезис об уникальности пищевой диеты японцев, основу которого составляет рис и морепродукты. Эта идеологема — продукт 1910–20-х годов.

Статус моря поднимается, но это не значит, что падает статус воды пресной. Япония характеризуется как страна чистейшей пресной воды, поэтому японцы, которые отправляются за границу, очень часто отмечают, что японская вода намного вкуснее и чище, и это еще одно свидетельство уникальности японской природы. Разумеется, художественному, рекреационному и торговому освоению морской стихии сопутствует военная составляющая. Считается, что войны с Китаем (1894–1895) и с Россией были выиграны в основном за счет флота, что является еще одним доказательством того, что японцам удалось овладеть стихией моря. Морская стихия выступает теперь в качестве той проводящей среды, которая обеспечивает прохождение солнечного света — того света, который исходит от Японии. На страницах учебников Япония фигурирует в качестве морской державы. Для людей военных и близких к ним Япония виделась новой владычицей морей. Как известно, Япония потерпела жестокое поражение во Второй мировой войне. В 1949 году вышел сборник писем японских студентов, которые погибли на фронте, очень известный, он до сих пор переиздается. У сборника знаковое название — «Слушайте голос моря». Имелось в виду, что именно море стало последним пристанищем для многих японских юношей. Море, которое в синтоистском мифе служит источником жизни, превратилось в кладбище, в чем можно увидеть очередную гримасу истории.

После окончания войны картина мира японцев претерпевает довольно существенные изменения. Несмотря на усиленное ментальное освоение моря в довоенный период, этого полувека оказывается недостаточно, чтобы преодолеть культурную инерцию. Когда проводились социологические исследования и респондентам задавался вопрос: «Считаете ли вы Японию морской страной?», большинство отвечало «нет» — несмотря на огромную зависимость страны от моря в транспортном, пищевом, географическом и климатическом отношении. Символом Японии море так и не стало.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости