Новости – В мире

В мире

На плазменной волне

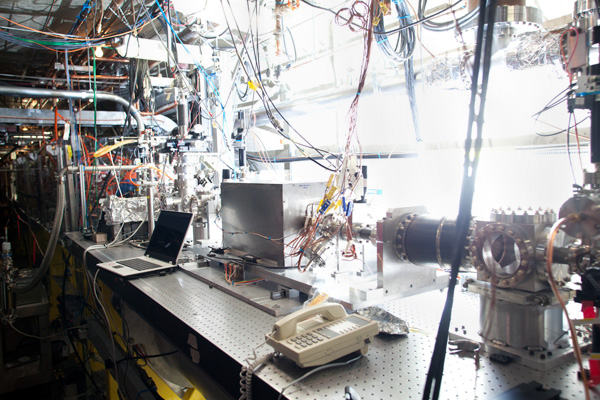

Плазменный «доускоритель» частиц. Фото: SLAC National Accelerator Laboratory

Физики создали компактный плазменный ускоритель частиц, умещающийся на столе и не уступающий в мощности «большим» собратьям

5 ноября, 2014 17:11

5 мин

Ученые из американской Национальной ускорительной лаборатории SLAC заявили в среду, 5 ноября, о создании первого в мире плазменного ускорителя элементарных частиц, длина которого составляет всего 30 сантиметров, а мощность при этом сопоставима с современными многокилометровыми линейными ускорителями. Серийные версии этого устройства заметно удешевят новые гигантские ускорители частиц, считают авторы статьи, опубликованной в журнале Nature.

«Большие» ускорители частиц представляют собой огромные комплексы, чьи гигантские размеры необходимы для разгона заряженных частиц при помощи электромагнитных полей. В начале 1980 годов ученые открыли компактную методику разгона частиц при помощи лазера, превращающего материю в плазму и выбивающего из нее электроны. На базе этой технологии российские и американские физики в 2011 и 2013 годах смогли создать компактные ускорители, способные разгонять частицы до относительно высоких скоростей и энергий, превышающих 1–3 мегаэлектронвольт (МэВ).

Несмотря на эти успехи, альтернативные методы ускорения частиц все равно оставались крайне слабыми по сравнению с классическими ускорителями, чья мощность в сотни и десятки тысяч раз выше. К примеру, Большой адронный коллайдер способен разогнать протон или электрон до энергии в 4 тераэлектронвольт (ТэВ), что в 2 миллиона раз больше пиковой мощности упомянутых выше лазерных ускорителей. Данный факт сильно сужает сферу применения подобных «наноускорителей» — по сути, они не пригодны для серьезных физических исследований, и их можно эффективно использовать только в медицинских и практических целях.

Физики, инженеры и программисты из Национальной ускорительной лаборатории SLAC под руководством Майкла Литоса, начиная с 2007 года, пытаются или улучшить систему лазерного ускорения или же подобрать ей замену. Примерно год назад сотрудники лаборатории проводили эксперименты на «большом» линейном ускорителе LCLS, пытаясь усовершенствовать его работу при помощи особого прибора, который сами ученые в шутку называют «плазменной форсажной камерой».

Она представляет собой небольшую закрытую коробочку, в центре которой находится плазменное облако. Все подобные сгустки материи, как обратили на это внимание физики уже почти полвека назад, похожи по своей консистенции на своеобразный суп — в нем относительно крупные и малоподвижные «картофелины»-ионы плавают в «бульоне» из микроскопических электронов. Жидкая часть этого супа очень подвижна, и ее можно легко согнать со своего места, если ударить по ней «струей» из других электронов.

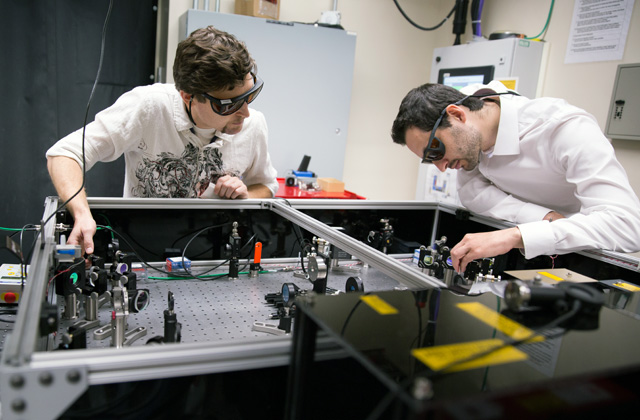

Ученые настраивают систему лазеров, которая вырабатывает пучки электронов. Фото: SLAC National Accelerator Laboratory

Ученые настраивают систему лазеров, которая вырабатывает пучки электронов. Фото: SLAC National Accelerator Laboratory

Когда это происходит, в освободившейся от «бульона» области возникает сильнейшее электрическое поле, чье напряжение на порядки выше того, которого можно достичь в принципе в классических линейных и кольцевых ускорителях частиц. Если в это поле попадет электрон или другая заряженная частица в правильный момент времени, то она разгонится до очень высоких энергий за считанные мгновения. Физики называют такой способ разгона частиц «кильватерным ускорением» из-за того, что разгоняемые частицы ускоряют свой бег, используя «кильватерные» волны, порождаемые в плазме первым пучком электронов.

Проблема заключается в том, что момент времени, когда следует ввести в плазменное облако вторую волну частиц, вычислить невероятно сложно. Если электроны попадут в него в неправильный момент, то тогда лишь некоторая часть частиц резко ускорится, а другие будут резко замедлены. К примеру, в прошлогоднем эксперименте авторов статьи лишь небольшая часть электронов была разогнана до 84 гигаэлектронвольт (ГэВ), а большая часть частиц была заторможена до 34 ГэВ. Подобный «размазанный» пучок частиц невозможно использовать в экспериментах, так как последствия его взаимодействия с иными формами материи предсказать крайне затруднительно.

После долгих экспериментов на LCLS Литос и его коллеги выяснили, что большинства проблем можно избежать, если вторая партия электронов попадает в плазменное облако почти сразу после того, как его пробьет первый пучок частиц. В таком случае почти все частицы во втором пучке ускоряются до высокой скорости и приобретают примерно равную энергию благодаря тому, что кильватерная волна в плазме, образно выражаясь, сплющивается в прямую линию.

Руководствуясь этой идеей, инженеры SLAC создали новую версию «форсажной камеры» длиной всего в 30 сантиметров, которая смогла ускорить пучок электронов, поступающий в нее из трехкилометрового тоннеля LCLS, на 1,6 ГэВ. Как пишут обозреватели журнала Nature в комментариях к статье американских физиков, это относительно скромный, но многообещающий результат — мощность этого скромного по размерам прибора уже сопоставима с результатами работы лучших версий других «альтернативных» ускорителей частиц, а эффективность и скорость ускорения уже сейчас в сотни раз выше.

Как считают авторы статьи, созданные ими плазменные разгонные модули уже сейчас можно использовать в качестве основы для крайне недорогих ускорителей частиц средней мощности, которые будут умещаться на столе и будут доступны даже для обделенных финансами университетов и институтов. Кроме того, дальнейшее развитие этой технологии позволит практически бесплатно увеличить мощность «больших» ускорителей, если подобные «форсажные камеры» удастся адаптировать для использования на БАК или его наследниках.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости