Новости – В мире

В мире

Космос Декарта

Портрет Рене Декарта / Франс Халс, конец XVII века

Издательство НЛО выпустило хрестоматийные исследования Питера Деара и Стивена Шейпина о научной революции XVI—XVII веков

16 ноября, 2014 07:52

17 мин

В последнее время в России выходит много книг о том, почему Запад в целом и Европа в частности завоевали господство над миром. Среди этих книг и «Почему Европа?» Джека Голдстоуна, и «Цивилизация» Ниала Фергюсона. В издательстве «Новое литературное обозрение» выходит книга «Научная революция как событие». В ней под одной обложкой находятся два знаковых произведения по истории и философии науки — «Событие революции в науке» Питера Деара и «Научная революция» Стивена Шейпина. Обе книги посвящены появлению современной науки и рационального типа знания в XVI—XVII веках. Произведения Деара и Шейпина, как и классическая «Структура научных революций» Томаса Куна, давно стали хрестоматийными источниками для понимания того, каким образом появилась современность.

«Русская планета» с разрешения издательства «Новое литературное обозрение» публикует отрывок из книги Питера Деара «Событие революции в науке. Европейское знание и его притязания (1500—1700)», посвященный картине мира Декарта.

Тот космос, который Декарт изобразил в своих трудах, прежде всего в трактатах «Мир» и «Начала философии», представлял собой мощнейшую альтернативу космосу Аристотеля и по всеохватности, и по целям. Из представления о формировании мира, высказанного в трактате «Мир», из догадки о начальном привнесении в мир движения извне он вывел неизбежность обширного водоворота всей материи. Затем он сразу же воспринял гелиоцентрическую (коперниканскую) систему как одно из завихрений в этом всеобщем вихре. Солнце — это явление, образовавшееся в центре нашей материальной системы, благодаря стечению ближе к центру вихря самых маленьких, текучих и очень быстро движущихся частиц, непрекращающееся столкновение которых и выталкивает множество частиц наружу, которые и передаются в виде цельных мелких шариков через тяжесть материи, и мы видим это движение шариков как свет. Материю, из которой состоит само Солнце, Декарт назвал «первым элементом», а мелкие шарообразные частицы, которые проходят по небу, — это «второй элемент». Но существует и «третий элемент», представленный более крупными частицами, форма которых в отличие от формы света произвольна, — из этих грубых и неотесанных частиц и сложена Земля, планеты и кометы. Декарт защищает такое сведение всех элементов мира к трем базовым видам, ссылаясь на свойства света, которые и исследуются в трактате «Мир»: выявленные свойства оказались теми же, что и свойства элементов в «Началах». Существует три элемента, потому что существует три способа, которыми материя соотносится с явлениями света: тела могут порождать свет, могут передавать свет и могут отражать свет. Каждое из этих трех свойств материи принадлежит какому-то из элементов.

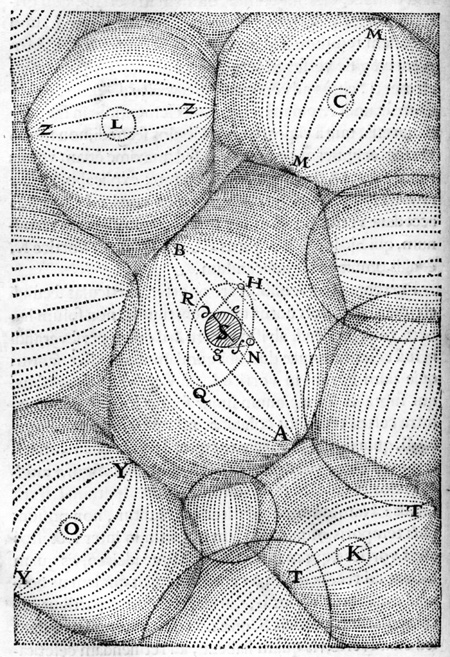

Все планеты, включая Землю, обращаются вокруг Солнца, увлеченные солнечным вихрем. Существует и бесчисленное множество других вселенских вихрей: всякая звезда, которую мы видим на небе, как считает Декарт, — это Солнце в центре своего собственного вихря. Идея о том, что звезды — это те же Солнца и что в пустом (и скорее всего, бесконечном) пространстве рассеяно множество миров, не была новой, — но она отлично согласовывалась с представлением Декарта о пространстве как о чистой протяженности. Если не говорить о классических прецедентах, то можно вспомнить о предположениях католического кардинала Николая Кузанского (XV век) или, если говорить о более близком к Декарту времени, о знаменитом еретике Джордано Бруно, казненном в Риме на костре за свои неправоверные воззрения на Святую Троицу. В самые антиклерикальные времена, особенно в XIX веке, Бруно часто изображался, как и Галилей, жертвой католического антиинтеллектуализма, и ошибочно говорили, что его осудили за нетрадиционную космологию.

В любом случае Декарт нисколько не смущался тем, что в его идеях о протяженности Вселенной или о природе звезд могут быть заключены потенциально еретические воззрения. Единственное, что его занимало (и заставило воздержаться в 1633 году от публикации трактата «Мир»), была заявленная во время суда над Галилеем неправоверность учения о движении Земли. Поэтому Декарт опубликовал «Начала философии», содержащие более разработанную версию той же картины мира, что представлена и в трактате «Мир», только после того, как он нашел способ не говорить о движении Земли, не идя на компромисс в своей космологии. Его трюк состоял в том, что он заявил об относительности любого движения.

В аристотелевском универсуме все имело свое место. Существовало различие между разными «местами», которое и отображалось в разности естественных движений вещей. Центр сферического универсума и был тем единственным во Вселенной местом, по отношению к которому и возможно было охарактеризовать движение — направлено ли оно к центру, от центра или вокруг центра. Но универсум Декарта был построен как математический универсум и как таковой был построен в пространстве, определяемом геометрией Евклида. В версии Декарта геометрический мир определялся великой и длительной математической инновацией его собственного изготовления, позднее получившей известность как аналитическая геометрия. Первая публикация по этому вопросу состоялась в работе «Геометрия», представлявшей собой приложение к его «Рассуждению о методе» (1637). Новация Декарта заключалась в том, что он представил все геометрические фигуры алгебраически: кривая или объемное тело могли быть описаны через местоположение линий или поверхностей относительно трех осей, идущих под прямыми углами друг к другу, эти оси Декарт обозначил буквами x, y, z. Так, круг радиусом r может быть представлен как кривая на плоскости xOy, определяемая уравнением ; круг представляется как имеющий центр в исходной точке, той точке, в которой пересекаются оси x и y.

Понимание Декартом неограниченно протяженного пространства, образующего космос, следует тому же образцу — это пространство, которое можно представить как пространство трех осей координат, причем начальная точка этих координат может оказаться где угодно. Вот почему космос Декарта, в отличие от космоса Аристотеля, не имеет абсолютных характеристик — мы помним, что в космосе Аристотеля центр универсума и всех тех осей, вокруг которых вращаются небеса, имеет вполне определенную и неизменную позицию. Движение в универсуме Декарта было реальным, но оно не было абсолютным, то есть тем, что может быть измерено по отношению к единственной в своем роде «рамке» соотнесения. Напротив, Декарт определял движение тела по отношению только к той материи, через которую проходит это тело. Движение, как он писал в «Началах философии», представляет собой «перенесение одной части материи, иначе говоря, одного тела, из близости к одним телам, которые непосредственно с ним соприкасаются и которые мы воспринимаем как неподвижные, в близость к другим телам». При таких исходных посылках утверждать неподвижность Земли можно было с такой же легкостью, как и утверждать подвижность Земли: это утверждение вполне оформлено в III части «Начал»:

«Так как мы видим, что Земля не поддерживается колоннами и не висит в воздухе на тросах, но окружена со всех сторон весьма текучим воздухом, мы можем предположить, что она покоится и не имеет вложенной в нее склонности к движению, раз мы не можем усмотреть в ней таких устремлений. Тем не менее мы не должны в то же самое время полагать, что это удерживает ее от того, чтобы нестись вместе с небом или следовать движению неба, и что она не сдвинется — точно так же, как челнок, который пусть и не движим ветром или веслами, но, не будучи удерживаем якорями, окажется в конце концов посреди океана, ведь так случается, что его незаметно уносит вдаль от берегов огромная масса воды».

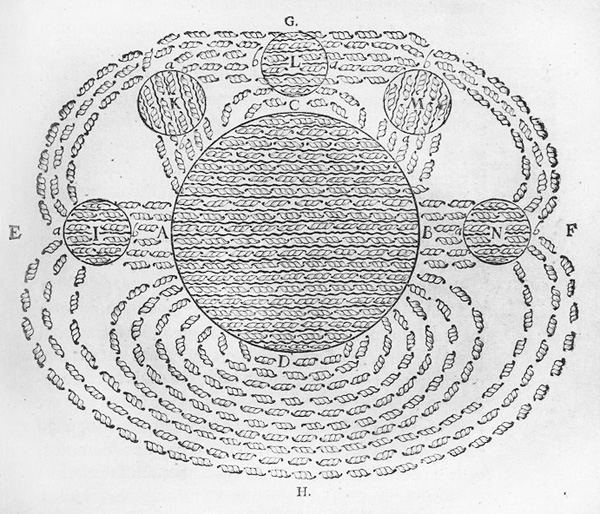

Магнитное поле по Декарту, где D — Земля, 1644 год

Тонкость теологии Декарта дополнялась тонкостью его физики. Ни то ни другое не давало повода обвинить его в том, что он учит о движении Земли.

Декарт иногда описывал свою физику как по сути своей механику, иначе говоря, науку, в которой все объяснения сводятся к толчкам — воздействию материи с большим весом на материю с меньшим весом. Успех такой «механической философии», по позднейшему выражению Роберта Бойля, был необычным, и его нельзя назвать случайным. Почему же представители естественной философии отдали предпочтение картине мира Декарта, а не картине мира Аристотеля?

Любой ответ на этот вопрос потребует длительных выкладок, поэтому сначала попытаемся обозначить основные факторы. Прежде всего, Декарт определял свою задачу как включение в рассмотрение по возможности всех объектов, включая те специфические моменты и явления, которые обсуждал Аристотель и его позднейшие интерпретаторы. Это были вопросы, относящиеся к ведению философии и естественной философии, с которыми тогдашние образованные люди знакомились еще на скамье коллегиума или университета, читая входящие в программу тексты. Декарт стремился сменить Аристотеля в качестве высочайшего философского авторитета, при этом не разрушая той образовательной структуры, для которой Аристотель и был ориентиром в построении программ. Поэтому, скажем, где Аристотель объяснял падение тяжелых тел со ссылкой на конечную причину, указывая на наличие в этих телах земли как элемента и на стремление земли быть в центре универсума, там Декарт тоже объяснял падение действием сил. Другое дело, что объяснение Декарта включало в себя и представление о вихреобразном движении, из-за чего второй элемент и стал вращаться вокруг Земли, которую и образовало средоточие третьего элемента. Он описывал, как центробежная тенденция вращения второго элемента на очередном изгибе привела к центростремительности третьего элемента. «Метеорология», третье приложение к «Рассуждению о методе», воспроизводит по набору тем стандартные иезуитские комментарии конца XVI века на одноименный трактат Аристотеля — эти пособия употреблялись в таких иезуитских колледжах, как Ля Флеш. Конечно, притязания Декарта заменить Аристотеля в школах на свои труды во многом не удались, во всяком случае в краткосрочной перспективе, но его под-ход означал, что люди, получившие образование в этих институтах, станут весьма восприимчивы к его идеям.

Но кроме сходства построений Декарта с традиционными представлениями существовали и резкие отличия от них. Декарт представил картину мира, в которой действовала физика, отличная от физики натурфилософов-аристотеликов. Картина мира Декарта подразумевает другой способ производства объяснений, чем картина мира Аристотеля. Механические объяснения, которые выдвигает Декарт, основаны на метафизическом постоянстве природы и определенности поведения материи. Но сам Декарт признавался, что, как бы ни были щедры объяснительные принципы, все равно остается проблема при объяснении специфических феноменов — что воображение наше ограниченно. Выбор правильного объяснения среди возможных объяснений становился тогда вопросом эмпирическим, и все множество объяснений признавалось неспособным превзойти гипотетическое. Простота в измышлении все новых и новых объяснений была усилена готовностью Декарта предполагать существование мельчайших частиц (составляющих третий элемент) неопределенной формы и неопределенного размера, с которыми можно делать все, что угодно. Так, он объяснял магнетизм, считая, что существуют спиральные частицы, вьющиеся вокруг полюсов магнита и проходящие через невидимые глубокие отверстия в металле, чтобы потом своим возвратным движением подтолкнуть его в сторону магнита — и различие между двумя полюса-ми магнита он объяснял различной закрученностью частиц — по часовой стрелке или против часовой стрелки. А в «Метеорологии» Декарт объясняет, почему морская соль имеет такой резкий вкус:

«Не стоит удивляться, что частицы соли отличаются острым и пронизывающим вкусом, который весьма отличает соленую воду от пресной: так как слишком тонкая материя, в которой они содержатся, не может их сдержать, они резко прорываются в поры языка и таким образом проникают достаточно глубоко, чтобы вызывать раздражение, тогда как частицы, содержащиеся в свежей воде, легко связанные, спокойно текут по поверхности языка и с трудом могут быть ощутимы на вкус».

Вихревая структура космоса по Декарту, 1644 год

Вихревая структура космоса по Декарту, 1644 год

Атомизм Пьера Гассенди исходил из очень похожего общего подхода к объяснению частных явлений, предполагая существование атомов с различными характеристиками, с такими, какие нужны для этого явления. При таком широчайшем наборе возможностей неудивительно, что стиль объяснений оказывался всегда удачным и всегда приводил к желаемым физико-математическим результатам.

Такой корпускуляризм самого общего рода, в котором естественный философ по своей прихоти говорил об им самим изобретенных частицах, появляется во множестве трудов начиная с середины XVII века. Одним из самых влиятельных трудов такого рода был труд Уолтера Чарльтона, вышедший по-английски в 1654 году и называвшийся весьма претенциозно: «Философия эпикуро-гассендо-чарльтонианская». С воодушевлением прибегать к «корпускулам» для объяснения любых естественных явлений, прежде всего земных, было нормой для этого прагматического подхода, который смог освоить отдельные положения Декарта, но которому оказались не по плечу добросовестность и систематичность Декарта. Исключением было серьезное усвоение философии Декарта Робертом Бойлем, с начала 1650-х годах. Бойль изобрел термин «механическая философия» для обозначения всех корпускулярно-механических объяснений, независимо от метафизических предпосылок и следствий, как, скажем, расхождение между Декартом и Гассенди по вопросу о существовании действительного вакуума (Гассенди допускал существование совершенно пустого пространства). Бойль, как и Гассенди, говорил о гипотетическом статусе любых объяснений и, значит, не разделял оптимизма Декарта относительно их реального статуса.

Деар, П., Шейпин, С. Научная революция как событие (Перевод с английского А. Маркова) — М.: Новое литературное обозрение, 2015

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости