Новости – В мире

В мире

Британский след в Донбассе

Луганский литейный завод, начало XIX века

Чарльз Гаскойн — отец имперской угольной промышленности

30 октября, 2014 06:35

9 мин

Об участии британского и особенно шотландского капиталов в индустриализации Донбасса известно довольно широко. Так, в марте 2014 российский интернет обошло сообщение о шуточной кампании, проводимой в Донецке. Ее инициаторы собирали подписи в поддержку референдума о присоединении Донецка к Великобритании на том основании, что этот город был основан шотландским промышленником Джоном Хьюзом (в честь которого и получил свое первое название — Юзовка, сохранившееся до революции). Менее известно, что промышленность этого региона обязана своим появлением одному из уроженцев Британских островов.

Чарльз Гаскойн родился в 1738 году в Йоркшире, в семье армейского капитана. Как и большинство выдающихся деятелей Промышленной революции, он не получил какого-либо специального инженерного образования (у нас обычно не отдают себе отчет в том, насколько поздно произошла на Западе институционализация научного и технического знания: вплоть до середины XIX века в Великобритании не существовало ни одного инженерного училища и единственным способом получить эту профессию было ученичество у мастера), некоторое время служил в Ост-Индской компании, затем — руководил солеварней. Его приход в 1759 году в металлургию был довольно случайным. Гаскойн женился на дочери Сэмюеля Гарбетта, одного из трех пайщиков небольшой металлургической фирмы Carron Works, и вступил в семейное дело. Следует упомянуть, что основным потребителем продукции этой компании (да и вообще всей чернометаллургической продукции Великобритании) был Королевский флот.

Гаскойн довольно быстро вырос в иерархии компании, войдя в итоге в число партнеров фирмы. В ходе своей работы он предложил внести несколько важных усовершенствований в процесс производства, но главным его вкладом в дело процветания фирмы стало изобретение нового оружия для флота, которое сначала называлось гасконадой, по имени своего изобретателя, а позднее — карронадой, по названию фирмы-производителя.

Памятник Чарльзу Гаскойну в Луганске. Фото: dic.academic.ru (http://dic.academic.ru/)

Памятник Чарльзу Гаскойну в Луганске. Фото: dic.academic.ru

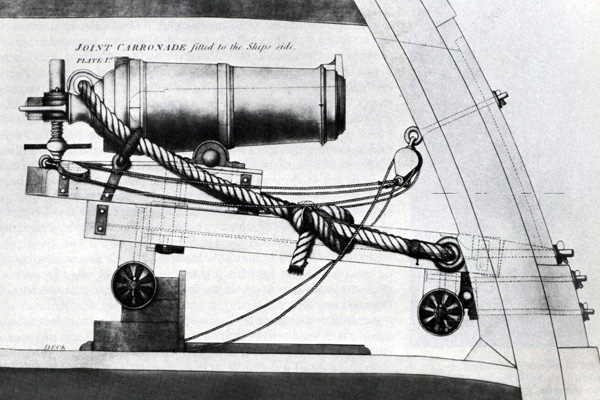

До Гаскойна основу артиллерии всех крупных европейских флотов составляли чугунные пушки — длинные, тяжелые и дальнобойные орудия, не сильно отличавшиеся конструкционно от тех, что использовались на суше. Однако морские сражения имели свои особенности: качка затрудняла стрельбу на дальних дистанциях, поэтому на практике корабли сближались для столкновения — дальнобойность пушек в этих условиях явно была избыточной.

Основываясь на этих соображениях, Гаскойн внес в конструкцию своих орудий некоторые усовершенствования. Они были укорочены по сравнению с пушками, а их калибр — значительно увеличен. Карронады стреляли необычайно тяжелыми ядрами, но эти ядра получали низкую начальную скорость. Результат был двояким: с одной стороны — эффективная дальность стрельбы карронад составляла всего около 50 метров, с другой — ядро карронады не могло пробить корабль насквозь, как ядро пушечное, а проламывало его борт. Наконец — карронада была почти вдвое легче пушки (из-за укороченного ствола), поэтому корабль теперь мог нести больше артиллерии. Первая партия этих орудий поступила на рынок в 1769 году.

Поначалу адмиралтейство отнеслось к новому оружию с заметным скептицизмом — его использование требовало коренного пересмотра всей тактики Royal Navy. В 1773 году консервативные адмиралы не продлили контракты на поставку орудий и фирма оказалась в очень тяжелом финансовом положении. Успех пришел к ней значительно позже, когда карронады все же были приняты на вооружение Королевского флота. Это немедленно привело к ряду громких побед англичан: их противники, как и прежде, продолжали идти на сближение — для того, чтобы максимально эффективно задействовать свою артиллерию; однако на ближней дистанции вражеские пушки не имели никаких шансов в схватке против карронад. Наученные горьким опытом флоты континентальной Европы быстро перестали идти на сближение, пытаясь маневрировать и обстреливать английские корабли издали, но в целом эти меры были безуспешны. Теперь уже англичане приняли максимально агрессивную тактику, быстро идя на сближение — примерно на дистанцию пистолетного выстрела, и затем уничтожая противника огнем своих орудий. Именно подобная стратегия принесла адмиралу Нельсону победу при Трафальгаре (две колонны английских кораблей прорезали франко-испанский строй, «зафиксировав» вражеские корабли на близкой дистанции). Неудивительно, что к концу наполеоновских войн Carron Works превратилась в одну из крупнейших сталелитейных компаний мира.

Однако для Гаскойна все это уже не имело особого значения. В 1772 году, то есть еще до того, как британское адмиралтейство отказало его фирме в продлении контракта, — русский адмирал Самуил Грейг (британец по происхождению) заказал у Гаскойна его пушки нового типа, а еще позже — паровые насосы Ньюкомена. В 1779 году Гаскойн получает предложение о переходе на русскую службу и принимает его. С собой в Россию Гаскойн привез десятки техников с Carron Works, что имело далеко идущие последствия — дело в том, что в конце XVIII века ключевые технологии находились на сравнительно низком уровне формализации и кодификации. Поскольку основные технологические секреты лежали в области tacit knowledge, передаваемого лишь от мастера к ученику, не существовало другого способа перенять сложную технологическую цепочку, кроме как любой ценой переманить всех необходимых для этого специалистов из более передовой страны (другое дело, что вольнонаемных — и особенно иностранцев — на русских заводах XVII–XVIII веков стремились при первой же возможности заменять крепостными, которых те сами же и обучили; это приводило, с одной стороны, к снижению издержек — статистические данный показывают устойчивое падение зарплаты русских промышленных рабочих с 1700 по 1800 годы, а с другой — к консервации технологий на нынешнем уровне).

Карронада конца XVIII века

Карронада конца XVIII века

Гаскойн построил несколько заводов на севере России — в Карелии и в окрестностях Петербурга. Однако здесь он столкнулся с проблемой топлива. Дело в том, что русские заводы той эпохи работали на древесном угле — собственно, большая часть крестьян, приписанных к заводам, которых современные историки экономики норовят представить в виде промышленных рабочих, занималась на практике пережиганием древесины на уголь. В лесах Урала и Севера приписные крестьяне вырубали целые гектары леса, складывая затем стволы деревьев пирамидами — около 50 метров диаметром при основании и сужающихся до примерно 15 метров у вершины, причем в середине оставляли пустой «колодец». Затем эту груду стволов обкладывали дерном и поджигали в середине: примерно через две недели дерн можно было снимать, а потом выгребать готовый древесный уголь.

Даже если забыть о том, что подобный способ добычи топлива был невероятно расточителен с точки зрения человеческих ресурсов (а крепостное право, дававшее бесплатную рабочую силу, позволяло об этом забыть), эта технология имела два неустранимых недостатка. Во-первых, заводы приходилось переносить, по мере того как сводились леса в окрестностях. Во-вторых, и это гораздо более важно, древесный уголь не мог дать такой температуры горения, как уголь каменный, который уже вовсю использовался в Великобритании. Решение этой проблемы, с точки зрения Гаскойна, было очевидным — надо было найти залежи каменного угля.

Проблема заключалась в том, что систематического поиска угля до той поры в России вообще не велось. Переход на каменный уголь в Англии был вынужденной мерой. Уже ко временам Елизаветы I большая часть английских лесов была вырублена — преимущественно для отопления домов. Древесный уголь был предпочтительным для этой цели — его можно было жечь в открытых очагах, и дым уходил через круглое отверстие в крыше. Однако с подорожанием дерева англичане были вынуждены постепенно переходить на каменный уголь — дешевое топливо, дающее крайне неприятный сернистый запах при горении. Английский особняк с его системой каминов и вентиляции, появившийся к началу XVII века — это, по сути, изобретение для решения проблемы продуктов горения каменного угля, непереносимых в жилом помещении. Таким образом, к XVIII веку в Великобритании была построена отлаженная система добычи, перевозки и потребления каменного угля — по счастливой случайности, именно это топливо оказалось наиболее пригодным для промышленной революции. Ни Голландия, где таким универсальным топливом стал торф, ни Россия, с ее нерастраченными лесными запасами, не имели такого громадного бонуса, который совершенно случайно получила Англия.

Так что Гаскойну пришлось исправлять это историческое упущение. В 1790 году, отправившись на поиски залежей угля в новоприсоединенные земли юга, он наткнулся на крупнейшие залежи на берегу реки Луга, где вскоре был построен Луганский литейный завод. Его первым директором стал сам Гаскойн, до самой своей смерти остававшийся главой всех построенных им заводов и получавший — помимо фиксированного жалованья — половину полученной этими предприятиями прибыли.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости