Новости – В мире

В мире

Бактерии в бесконечном цикле

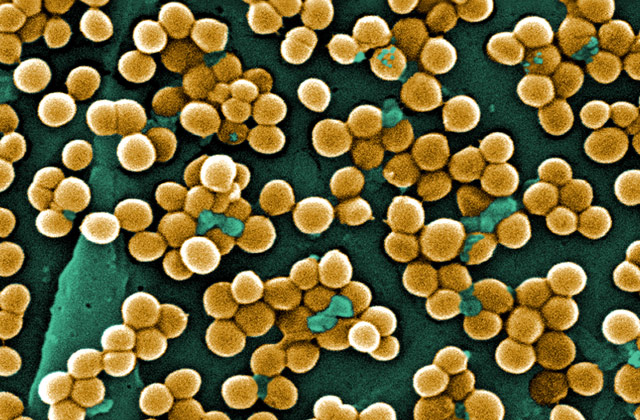

Золотистый стофилококк. Изображение: cdc.gov

Биологи нашли способ трансформации опасных болезнетворных бактерий в безопасных зомби-микробов

29 августа, 2014 17:08

7 мин

Американские микробиологи обнаружили в геномах сенной палочки и стафилококка две особых группы генов. Нарушения в их работе безвозвратно переводят микробов в безопасный режим. В нем бактерия не может делиться и совершать какие-либо действия, кроме минимального поддержания жизнедеятельности. Препараты, подавляющие эти части генома бактерии и заставляющие ее «зациклиться», можно использовать в качестве сверхэффективных антибиотиков, которые не будут терять своей эффективности после многократного применения, считают авторы статьи, опубликованной в журнале Current Biology.

«Почему такая форма поведения встречается среди бактерий? Она может являться некой формой альтруизма. В дикой природе бактерии часто живут не сами по себе, а внутри больших колоний микроорганизмов. Пожилой или нездоровый микроб, который самоустраняется из цикла размножения, приносит пользу всему сообществу в целом, так как он больше не соревнуется за ресурсы и не производит дефектные дочерние клетки», — объясняет суть своего открытия Хайди Арьес из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США).

Арьес с коллегами по университету и несколькими микробиологами из университетов Хьюстона и Калифорнии выяснили, что бактерии могут переходить в фатальный для них «безопасный режим», наблюдая за другой уникальной характеристикой микробов — способностью к конвейерному делению.

Если в окружающей среде достаточно мало питательных веществ, бактерии делятся в пошаговом режиме — сначала микроб развертывает свою нить ДНК, делает ее копию и только потом распадается на две половины. Каждая из них растет на протяжении нескольких десятков минут или часов, прежде чем вступить в новый цикл размножения.

При неограниченном доступе к пище поведение микроба резко меняется — клетка в буквальном смысле раздувается, увеличиваясь в размерах в два-четыре раза, и одновременно выращивает не одну, а сразу несколько копий генома, и параллельно делится на две половины. Две готовых цепочки ДНК вместе с «недособранными» спиралями попадают в дочерние клетки, где почти сразу начинается новый цикл деления. Благодаря «конвейеризации» деления, численность микробов в колонии удваивается за время, за которое одиночная бактерия может едва скопировать половину своего генетического кода.

«До находок Хайди все считали, что оба этих процесса (конвейерное копирование ДНК и деление клетки на две половинки) протекают параллельно и почти независимы друг от друга. Наши коллеги воспринимали бактериальный цикл размножения как некий магический процесс, где все чудесным образом координируется, несмотря на отсутствие механизма, который бы дирижировал делением клетки. Все словно происходит само по себе, и никто не пытался найти контрольные системы, порождающие эту "магию"», — добавляет Петра Левин из Университета Вашингтона.

Хайди Арьес экспериментирует с культурой бактерий-«зомби». Фото: Petra Levin

Хайди Арьес экспериментирует с культурой бактерий-зомби. Фото: Petra Levin

Арьес, Левин и другие авторы статьи решили заполнить этот пробел в микробиологии и провели серию опытов с двумя видами бактерий, пытаясь найти следы этого внутриклеточного «дирижера», ломая и восстанавливая разные части системы деления клетки и копирования ДНК. В качестве подопытных биологи избрали относительно безобидную сенную палочку (Bacillus subtilis) и золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus), вызывающий вспышки трудноизлечимых инфекций в больницах из-за крайне высокой стойкости к антибиотикам.

Когда ученые заблокировали в их клетках работу гена FtsZ, который содержит в себе инструкции по сборке молекул белка, помогающего разрезать ее на две половинки, возник очень необычный эффект — через пять поколений колония резко прекратила расти и перешла в состояние, которое авторы статьи называют зомби-режимом. Аналогичного эффекта биологи добились, повредив другой участок ДНК — ген DivIC, отвечающий за формирование «кольца», разрезающего соединение между двумя дочерними клетками.

Эти бактерии вели себя чрезвычайно пассивно — они не реагировали на внешние раздражители, потребляли минимальное количество питательных веществ и не размножались, несмотря на исправность ДНК-«ксерокса» и всех других генов, управляющих их делением. Даже когда ученые восстанавливали работу FtsZ или DivIC, микробы продолжали бездействовать и не возвращались в нормальный цикл деления. Превращение бактерий в зомби очень негативно сказывалось на их выживаемости — золотистый стафилококк терял стойкость к антибиотикам и начинал гибнуть даже от тех препаратов, которые не действуют на здоровых бактерий.

«Наши коллеги уже работают над созданием лекарств, которые бы наносили удары по этим компонентам системы деления клеток. Более того, мы использовали один из таких экспериментальных препаратов с кодовым именем PC190723 для проверки результатов опытов и уничтожения стафилококка. Его синтезировал для нас Джаред Шоу из Университета Калифорнии в Дэвисе, и прямо сейчас его работоспособность проверяют на самых стойких к антибиотикам штаммах стафилококка. Предварительные итоги опытов показывают, что PC190723 каким-то образом делает микробов чувствительными к метициллину, к которому у бактерий выработался почти полный иммунитет», — поясняет Арьес.

Несмотря на почти гарантированное переключение микробов в безопасный режим и их превращение в зомби при отключении этих генов, биологи пока не знают, какие процессы управляют этой трансформацией и почему это происходит. Как полагают авторы статьи, подавление работы генов деления переводит клетку в бесконечный цикл починки генома. Бактерия безуспешно старается найти ошибки в ДНК, чего ей не удается совершить, так как их на самом деле нет. После этого она переключается в безопасный режим, пытаясь спасти других членов колонии от несуществующей угрозы.

Уже сегодня, как считают исследователи, можно говорить о двух ключевых преимуществах PC190723 и будущих препаратов, основанных на открытом ими эффекте. Во-первых, эти лекарства не убивают микробов, как обычные антибиотики, а останавливают их размножение и распространение по тканям тела, что должно облегчать борьбу с инфекцией. И наконец, их «нелетальный» характер не позволяет естественному отбору быстро найти способы противодействия этим препаратам, что продлит их жизнь в медицинской практике на очень большое время.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости