Новости – В мире

В мире

Бактериологический геноцид

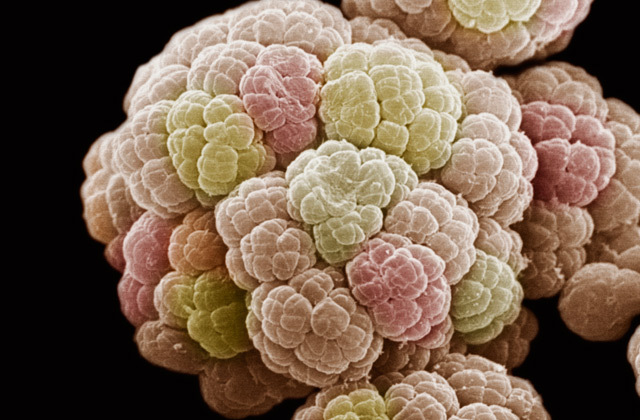

Колония микроорганизмов Methanosarcina. Фото: Ralph Robinson / Getty Images / Fotobank.ru

252 миллиона лет назад выделяющие метан микробы уничтожили почти всю жизнь на Земле

5 апреля, 2014 07:46

9 мин

Эволюция микроорганизма под названием Methanosarcina привела к гибели подавляющего большинства биологических видов в конце пермского периода, считают ученые. Исследование геофизиков и микробиологов из Массачусетского технологического института (MIT) опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

252,2 ± 0,5 миллиона лет назад Земля пережила климатический катаклизм, в результате которого исчезло 96% видов морских животных и 70% сухопутных (по растениям точной информации нет). Это событие называют «массовым пермским вымиранием»; оно разделяет пермский и триасовый геологические периоды.

Общепринятого объяснения причин «великого вымирания» нет. Чаще всего ученые говорят о вулканической активности в Сибири; среди других версий — падение метеорита и несколько сценариев изменения климата разной скорости. Так или иначе, большинство вариантов сводится к резкому глобальному потеплению и окислению океанов.

Исследователи из MIT предложили новую теорию. В пермском периоде на дне океанов скопилось огромное количество органических отложений. Они могли бы быть идеальной питательной средой для одноклеточных организмов, обитающих там же — архей, или, по старой классификации, архебактерий.

Среди архей пермского периода значительную долю занимал род Methanosarcina, питающийся соединениями углерода и выделяющий метан. Однако запасы «пищи» на морском дне почти до самого начала триасового периода оставались нетронутыми. Причина в том, что их неотъемлемым компонентом были ацетаты, которые этот микроорганизм не умел перерабатывать.

Исследователи из MIT сравнили геномы 50 современных микроорганизмов и пришли к выводу, что именно 250 миллионов лет назад Methanosarcina переняла у других бактерий два гена, отвечающих за переработку ацетатов. Внезапно археи оказались в изобильной питательной среде, начали интенсивно размножаться и выделять метан. Его количество в атмосфере стало расти по экспоненте.

Химические реакции с участием метана привели к окислению и уменьшению содержания кислорода в воде, отравлению животных на суше сероводородом, росту температур из-за парникового эффекта. Радиоуглеродный анализ морских отложений того периода подтверждает версию ученых.

Авторы исследования не отрицают участия сибирских вулканов в «великом вымирании». Хотя в новой теории их роль в изменении состава атмосферы отходит на второй план, неконтролируемый рост популяции архей без них не был бы возможен. Важным компонентом ферментов Methanosarcina, отвечающих за производство ими метана, является никель. Его недостаток в питательной среде сдерживал бы рост микроорганизмов. В исследованных специалистами MIT отложениях его было достаточно, и, вероятно, свою роль в этом сыграла именно вулканическая активность.

Массовое пермское вымирание было самым масштабным в истории Земли и единственным из пяти крупнейших, затронувшим насекомых. Восстановление биологического разнообразия на планете после него заняло, по разным оценкам, до 10 миллионов лет.

Кажется невероятным, что одноклеточные организмы могли произвести достаточно метана, чтобы уничтожить почти все живое, но в прошлом подобное уже происходило. 2,7—2,8 миллиарда лет назад появились цианобактерии, которые умели в процессе фотосинтеза вырабатывать кислород. Поначалу его захватывали органические соединения и железо, но примерно 2,4 миллиарда лет назад они перестали справляться с этой задачей и кислород стал накапливаться в атмосфере.

Насыщение атмосферы кислородом привело к гибели большинства анаэробных организмов и снизило концентрацию парниковых газов, что положило начало гуроновскому оледенению, продлившемуся 300 миллионов лет. Так что простейшие микроорганизмы не раз и не два сыграли свою роль в эволюции — не только как звено цепи, но и как внешний инструмент.

Сравнить масштабы гибели живых организмов во время кислородной катастрофы и массового пермского вымирания мы, правда, не можем. Не потому, что они несопоставимы, — просто наука не располагает инструментарием, который бы позволил оценить количество уничтоженных одноклеточных. Разнообразие многоклеточных же начало складываться как раз после насыщения атмосферы кислородом.

По этой причине о массовых вымираниях принято говорить только в контексте фанерозоя, то есть эона сложноорганизованной жизни, начавшегося всего 542 миллиона лет назад. Вообще, в среднем Земля теряет примерно 2,5 семейства биологических видов в миллион лет, но этот процесс неравномерен и состоит из десятков катастрофических эпизодов.

Ученые выделяют пять крупнейших массовых вымираний (в хронологическом порядке): ордовикско-силурийское, девонское, уже упомянутое пермское, триасовое и мел-палеогеновое. Среди них пермское было самым масштабным.

Вторым по числу как исчезнувших видов, так и отдельных особей, было ордовикско-силурийское вымирание 440—450 миллионов лет назад. Считается, что в этот период суперконтинент Гондвана сместился к Южному полюсу, это привело к глобальному похолоданию, оледенению и снижению уровня моря. Жизнь на тот момент существовала только в океанах, и в результате катаклизма погибло 57% родов и до 70% видов. Особенно пострадали плеченогие, мшанки, трилобиты, конодонты и граптолиты. Вымирание проходило в две фазы с интервалом в миллион лет, затем ледники растаяли и уровень моря стабилизировался.

Окаменелость трилобита. Фото: studyblue.com

Окаменелость трилобита. Фото: studyblue.com

Второе (хронологически) массовое вымирание обозначило конец девонского периода примерно 374 миллиона лет назад. Суша уже кишела жизнью в форме насекомых и растений, у которых только начали появляться корневые системы. Считается, что катаклизм, каким бы он ни был, затронул только морских животных. Вся экосистема рифов была практически уничтожена и потом формировалась с нуля уже в мезозое. Челюстноротые, на удивление, не пострадали. В общей сложности, вымерло около 57% родов.

В этот период уровень мирового океана постоянно колебался, в нем стремительно снижалось содержание кислорода, однако причины этих изменений неясны. По одной версии, причиной послужило падение астероида, по другой — эволюция деревьев привела к оксигенации и охлаждению атмосферы и одновременно насыщению водоемов питательными веществами, перенаселению и недостатку кислорода.

Четвертое массовое вымирание пришлось на конец триасового периода 200 миллионов лет назад, став границей между ним и юрским периодом. Его причина также неясна: перепады уровня моря, окисление вод, перемена климата, столкновение Земли с астероидом, вулканическая активность — все это объясняет события лишь частично.

Триасовое вымирание длилось всего 10 тысяч лет и принесло значительные перемены. Погибла примерно половина видов как на земле, так и в океане. Среди прочего исчез весь класс конодонтов, прошедший сквозь три предыдущих катаклизма. Вымерли многие крупные амфибии и все архозавры, за исключением крокодилов и всевозможных динозавров. Те, в свою очередь, заполнили освободившиеся экологические ниши.

Господство динозавров началось и закончилось катаклизмом. Пятое великое вымирание 66 миллионов лет назад пережили только летающие их виды. Исчезли также многие млекопитающие, птерозавры, птицы, ящерицы, насекомые и растения — всего около 75% существовавших видов. Пустоты заполнили уцелевшие млекопитающие, птицы, рыбы и ящерицы, сумевшие быстро адаптироваться.

Наиболее вероятной причиной мел-палеогенового вымирания считается падение крупного метеорита, вызвавшего подобие ядерной зимы: поднявшаяся в воздух пыль препятствовала фотосинтезу. Среди других гипотез наиболее популярными являются повышенная вулканическая активность, падение уровня моря по той или иной причине и столкновение планеты с несколькими астероидами за короткий промежуток времени (благо подходящих по размерам и времени кратеров хватает).

Последнее на сегодняшний день вымирание называется четвертичным. Тогда, примерно 11,7 тысяч лет назад, на границе эпох плейстоцена и голоцена, исчезли мамонты и другие крупные млекопитающие. Виной тому либо деятельность человека, либо серия резких изменений климата, либо сочетание этих факторов.

По масштабам четвертичное вымирание несравнимо с пятью «великими», если, конечно, считать, что оно уже закончилось. Многие исследователи считают его первой фазой шестого великого вымирания — голоценового, продолжающегося по сей день. Между 1500-м и 2009 годами задокументирована гибель 875 видов, однако это лишь вершина айсберга. По расчетам ученых, с 10 000-го года до н.э. в среднем планета теряла 140 тысяч видов в год.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости