Новости – Люди

Люди

Философ Джон Роулз в поисках справедливости

Джон Роулз. Фото: Frederic Reglain / Getty Images / Fotobank.ru

На русском языке появился актуальный путеводитель по современной американской философии

2 марта, 2014 07:09

13 мин

Популярное изложение философских идей для несведущих людей — интеллектуальное упражнение для самих же философов. Не так давно, в 2009 году, состоялась очередная попытка решения этой задачи. Группа современных американских философов написала книгу о 12 ведущих мыслителях современности, которую на русском языке недавно выпустило издательство «АСТ». В результате получился довольно внушительный и увлекательный групповой портрет американской философии второй половины XX века.

«Русская планета» с разрешения издательства «АСТ» публикует отрывок книги «12 ведущих философов современности», посвященный теории справедливости Джона Роулза.

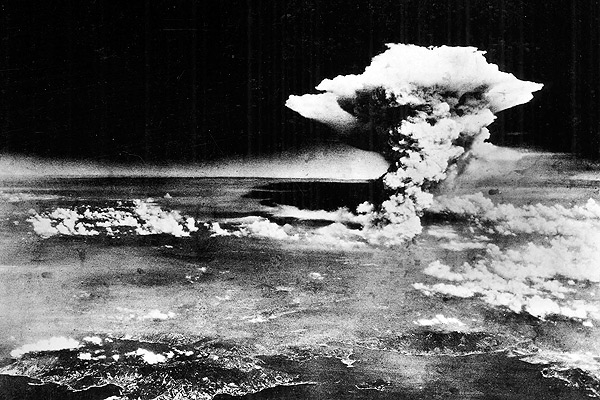

Роулз родился и воспитывался в Балтиморе. В 1939 году поступил в Принстонский университет. После его окончания в 1943 году был призван в армию. Он служил на Тихом океане, когда в августе 1945 года на Хиросиму была сброшена атомная бомба. Позднее Роулз осудил этот акт как величайшее преступление. После войны он вернулся в Принстон, где в 1950 году защитил докторскую диссертацию по философии. В 1952 году он получил стипендию Фулбрайта, что позволило ему провести 1952 и 1953 год в Оксфордском университете.

В Соединенные Штаты он вернулся на преподавательскую должность в Корнельском университете, где читал лекции с 1953 по 1959 год. Кафедра философии Корнельского университета в то время находилась под сильным влиянием идей Витгенштейна, и это влияние чувствуется в работах Роулза того периода. В 1959 году Роулз перешел на работу в Гарвардский университет — сначала на один год, а потом, после двухлетнего преподавания в Массачусетском технологическом институте, до конца своей научной карьеры. Ведущим гарвардским философом того времени был В. В. Куайн, влияние которого можно заметить в сочинениях Роулза. Вышедшая в 1971 году книга «Теория справедливости» принесла Роулзу широкую известность, но одновременно вызвала ожесточенные споры. Вся дальнейшая работа Роулза, по сути, представляла собой уточнение, обоснование, пересмотр и дополнение положений, выдвинутых в этой книге. В 1979 году Роулз стал профессором Гарвардского университета. В 1991 году он вышел на пенсию, но продолжал читать лекции до 1995 года, когда его преподавательская деятельность оборвалась из-за перенесенного инсульта.

Несмотря на свою известность, Роулз до конца жизни оставался исключительно скромным человеком, избегавшим публичных дискуссий и публичных почестей. (Однажды Кембриджский университет удостоил Роулза звания почетного доктора, но Роулз, к величайшему удивлению администрации, отказался от этой чести). Его постоянное стремление избегать привилегий можно проиллюстрировать следующим примером: «Как-то раз в разговоре с чиновницей Гарвардского университета выяснилось, что он вегетарианец. "Но вы же никогда, принимая приглашения на банкеты, никому об этом не говорили!" — воскликнула она. На это Роулз ответил, что равнодушен к еде и не стоило поднимать шум из-за таких пустяков. Он попросту оставлял мясо на тарелке». Лучше всего отношение Роулза к жизни можно понять из следующего отрывка:

«Многие ошибочно полагают, что справедливо и хорошо устроенное общество может появиться лишь по достижении высокого уровня жизни и материального благосостояния. Но на самом деле людям больше всего нужна осмысленная работа в свободном сотрудничестве с другими. Для этого не нужно большое богатство. В действительности оно может — даже в лучшем случае — стать бессмысленным отвлекающим фактором, а в худшем — искушением проводить время в пустой праздности» («Теория справедливости»).

«Справедливость, — говорит Роулз, — есть первейшая добродетель общественных учреждений», имея в виду, что она является важнейшим из условий их ценности и пользы. Таким образом, для Роулза теория справедливости — это теория социальной справедливости, и, как сам он объясняет, общественные учреждения, в его понимании, это «самодостаточное сообщество людей», которые «объединяются и сотрудничают ради достижения общей пользы».

Обложка книги «12 ведущих философов современности», издательство «АСТ»

Обложка книги «12 ведущих философов современности», издательство «АСТ»

Однако общество, по Роулзу, — это не произвольное сообщество, и членство в нем не зависит от желания людей. Об этом он пишет в своем втором главном труде «Политический либерализм». «Мы вступаем в члены общества сразу после рождения и покидаем общество только после смерти» («Политический либерализм»). Таким образом, несмотря на то, что люди могут иногда поменять общество, став эмигрантами, важным ограничением теории справедливости является то, что возможность эмиграции не следует расценивать как оправдание дискриминации. Согласно Роулзу, правила общества очерчивают основные нормативные отношения между членами общества, права и обязанности которых составляют «базовую структуру общества». Роулз считает, что общество отвечает за защиту прав своих членов и поэтому имеет законное право применить силу, необходимую для исполнения этой обязанности.

Таким образом, общества Роулза являются политическими обществами — или, в более привычных для нас терминах, государствами. В особенности если принять во внимание предпосылку самого Роулза о том, что общество «занимает определенную географическую территорию». Любопытно, что в сочинениях Роулза практически не встречается термин «государство». Вероятно, философ поступает так, исходя из того, что понятие государства с необходимостью влечет за собой понятие государственного суверенитета, что не имеет к его концепции никакого отношения.

Справедливость не только является первейшей добродетелью политических обществ, она является еще и моральной добродетелью. Основание для привлечения морали заключается в том, что именно моральные соображения определяют фундаментальные «принципы справедливости», с помощью которых оценивается базовая структура общества: «Можно предположить, что принципы справедливости возникают, когда нравственные ограничения накладываются на обособленные и имеющие собственные эгоистические интересы партии в обществе».

«Требование морали» не предполагает приверженности какому-то определенному моральному кодексу. Роулз имеет в виду более формальную ценность, которую с самого начала называет «честностью», и использует слоган «справедливость как честность», ставший названием его знаменитой статьи. Значение этого выражения нуждается, однако, в некотором разъяснении. «Справедливость как честность» не является тождественным по смыслу утверждению «Справедливость — это честность». Напротив, мысль Роулза заключается в том, принципы справедливости следует понимать как принципы, усвоение которых для тех, кто должен себя ими связывать, является результатом честной процедуры:

«Вопрос о честности возникает, когда свободные люди, не имеющие никакой власти друг над другом, вовлекают совместную деятельность и устанавливают или признают правила, определяющие эту деятельность и соответствующие доли выгод и обременении. Такая деятельность будет считаться ее участниками честной, если никто — ни одни, ни другие — не извлекает из деятельности незаслуженных выгод, и никого не принуждает уступать требованиям, которые тот считает незаконными» («Справедливость как честность»).

Из этого отрывка ясно, что, согласно Роулзу, фундаментальным свойством справедливости является то, что кто должен подчиниться ее требованиям, могут рассматривать их как коллективно принятые на себя добровольные обязательства, — причем принятые в ходе процедуры являющейся честной, поскольку все осуществляется открыто, при поголовном участии, без принуждения и бесстрастно. В «Теории справедливости» Роулз описывает аспекты честной процедуры как «формальные ограниченной концепции права» и прилагает их к «выбору всех этических принципов, а не одних только принципов справедливости.

Взрыв атомной бомбы над Хиросимой. Фото: AP

Взрыв атомной бомбы над Хиросимой. Фото: AP

Несколькими годами позже Роулз несколько изменил свою позицию, уравняв честность со справедливостью (разница между которыми заключается в том, что понятие честности относится к добровольным учреждениям, а справедливости — к учреждениям обязательным) и утверждая, что основой и того, и другого является «взаимность» (то есть взаимное признание людьми друг друга свободными и равными). Отчасти это была всего лишь смена терминологии. Сравните, например, следующий отрывок из более поздней статьи «Справедливость как взаимность» со вторым предложением приведенного ранее отрывка из «Справедливости как честности»:

«Деятельность будет считаться участниками соответствующей идее взаимности, если никто не будет чувствовать, что, участвуя в ней, ни он, ни кто другой не извлекают особых выгод и не принуждаются уступать требованиям, каковые они считают незаконными».

Как мы, однако, увидим, категория взаимности в теории Роулза имеет иное происхождение, так что для пересмотра позиции у него имеются основания. Но главное заключается в том, что Роулз эксплицитно признает, что взаимность — это фундаментальная ценность, придающая форму его политической философии:

«Необходимость совместного признания принципов людьми свободными, равными людьми и не имеющими власти друг над другом делает концепцию взаимности фундаментальной как для справедливости, так и для честности».

Настало теперь время заняться прояснением понятия свободы, необходимого для признания человека «свободным и равным». Для Роулза свобода — это не знакомая всем возможность делать то, что хочется, без всяких ограничений, а моральный статус, имеющий три фундаментальных аспекта.

Во-первых, быть свободным — это значит быть ответственным действующим лицом, человеком, способным оценить мотивы действий и принять на себя ответственность за них. Роулз исходит из того, что эта способность коренится в «нравственной силе обладания представлением о добре» — то есть в наличии неких фундаментальных ценностей и моральных предпочтений, благодаря чему у человека возникает чувство самоидентификации, а также в способности критически оценивать эти ценности и предпочтения.

Таким образом, нравственная сила определяет второй аспект нашей свободы и открывает дорогу третьему аспекту, суть которого заключается в том, что люди способны «порождать адекватные требования». Под этим Роулз имеет в виду, что каждый человек обладает фундаментальным моральным статусом, предполагающим, что интересы всех людей заслуживают равного отношения в определении прав и обязанностей — то есть должны учитываться и быть представлены в базовой структуре общества. В таком случае взаимность есть взаимное признание всеми каждого человека «свободным и равным».

Как станет очевидно из дальнейшего изложения, эта свобода является свободой человека, чья способность творить собственную осмысленную жизнь дает ему право на серьезное и полноценное участие в делах, касающихся нравственных и политических вопросов. Признание этого статуса за человеком является этической ценностью, пронизывающей структуру моральной и политической теории Роулза.

12 ведущих философов современности — М.: АСТ, 2014

Текст предоставлен пресс-службой издательство АСТ

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости