Новости – Политика

Политика

«Последний раз жесткая экономия привела к фашизму»

Нефтяная вышка в Колорадо. Фото: Ed Andrieski / AP

Американский философ и экономист Джеффри Соммерс рассказал «Русской планете» о закате могущества США, превращении банков в паразитов, крахе неолиберализма и сложном будущем России

15 июля, 2013 07:16

12 мин

Джеффри Соммерс – доктор философских наук, профессор политической экономии и государственной политики университета Висконсин-Милуоки (США). Соммерс также приглашенный профессор Стокгольмской школы экономики в Риге и куратор Мемориальной библиотеки Андре Гундер Франка. Постоянный автор The Financial Times и The Guardian. Некоторое время Соммерс жил в Грузии, а затем в Латвии.

— Профессор Соммерс, вы известны как человек, давно говорящий о скором закате Америки. На чем основано ваше убеждение?

— «Американский век» продлился недолго — где-то с конца 1940-х и до конца 1970-х годов. В постсоветском периоде Соединенные Штаты казались сильными и могущественными, но реальность была далека от этого — страна была слаба, и эта слабость проявилась в ходе конфликтов в Ираке и других местах.

— Вот этот период — 1940-1970-е года — он связан с Бреттон-Вудской и Ямайской системами?

— Именно — особенно с Бреттон-Вудской. Но, конечно, путь к Бреттон-Вудской системе тоже очень важен. Соединенные Штаты стали доминирующей силой благодаря определенной череде событий и политических установок на протяжении всей их истории. Мой тезис, в конечном счете, состоит в том, что когда США приняли на себя глобальное лидерство, они оставили позади многие из этих установок, доктрин, и в результате сами себя серьезно ослабили.

— О каких доктринах речь?

— Например, обратимся к моменту основания страны, и вспомним первого президента — Джорджа Вашингтона. В своем прощальном выступлении, когда он покидал пост, среди прочего он предлагал не ввязываться в зарубежные передряги — то есть в войны, особенно в Европе. Считалось, что Европа коррумпирована, ее государства постоянно воюют друг с другом, и Соединенные Штаты могут избежать этого пути к банкротству, не участвуя в этих конфликтах — и в общем-то именно этим США и занимались. Исключение составляла собственная сфера интересов — преимущественно, Латинская Америка — где Соединенные Штаты вмешивались в происходящее агрессивно и интенсивно. В целом, страна держалась подальше от европейских дел, и, вследствие этого, содержала весьма небольшую армию вплоть до Второй мировой войны — это самый важный момент. США не тратились на большую армию, и потому у страны сохранялся капитал для инвестирования.

Были и другие факторы. Например, у США была очень дорогостоящая рабочая сила. Вам может показаться, что это плохо, но, как ни странно, это было хорошо. Труд стоил дороже, чем в Европе, и в результате американские предприятия всегда были вынуждены искать новые, более умные способы производства — более эффективные техпроцессы, автоматизацию. А причина, по которой рабочая сила обходилась дороже, чем в Европе, заключалась в том, что у нас был этот «большой фронтир». Конечно, он у нас был, можно сказать, благодаря преступлению — этнической чистке региона от коренного населения. Но, поскольку он у нас все-таки был, человек всегда мог решить заняться фермерством, вместо того, чтобы работать на кого-то другого. Так что зарплаты должны были быть высокими.

Была и культурная причина. С самого начала американские элиты презирали европейскую аристократию, считали ее совершенно непродуктивной, паразитической. Идея унаследованных привилегий казалась им обузой для общества и экономики, и тут я бы с ними согласился. Даже те, кто стал невероятно богатым и могущественным к концу XIX века — наши магнаты Позолоченного века — сохраняли эти взгляды. Они верили, что унаследованное богатство — зло, и лучше раздать нажитое, чем оставлять детям. Считалось, что каждое поколение должно само «делать себя» и создавать богатство.

Все эти факторы на некоторое время сделали общество весьма богатым и продуктивным.

Джеффри Соммерс. Кадр: YouTube

Джеффри Соммерс. Кадр: YouTube

— Почему, скажем, фактор фронтира не сработал в России?

— Я думал об этом. Отчасти, причина в том, что вместо системы со свободным трудом до середины XIX века у вас было крепостное право. В Сибири такого не было — и даже сегодня в таких местах, как, скажем, Новосибирск, культура немного отличается — по многим причинам, конечно, но не в последнюю очередь по тому, что там не было этой традиции — крепостничества. Я, честно говоря, не в курсе, насколько сложно трудовым ресурсам было мигрировать в Сибирь в XIX веке, но, как я понимаю, до середины века это было совсем не просто. Так что такой возможности перебраться на внутреннюю границу, как в США, в России не было.

— Может ли Сибирь стать современным фронтиром для России?

— Сегодня все по-другому. Эта идея работала в XIX веке, потому что определение «успеха» было другим. Возможность просто прокормить себя фермерством уже казалась лучшим вариантом, нежели работа на фабрике в тяжелых условиях за нищенскую зарплату. В наши дни условия наемного труда, конечно, плохи, но не настолько, чтобы казаться хуже, чем выживание в Сибири или на Диком Западе.

— Как же тогда сделать регион привлекательным для переселения?

— Большая проблема России — просто в том, чтобы сохранить нынешние размеры населения. Я не знаю, как заселить фронтир, когда население воспроизводится на таком низком уровне. Как бы я ни критиковал российское правительство по некоторым пунктам, должен признать, что какие-то программы, стимулирующие рождаемость, существуют — какие-то материальные стимулы, и это, конечно, полезно. Но пока мы не создадим более благоприятные условия, люди не будут чувствовать себя достаточно защищенно, чтобы заводить больше детей. Мы замечали это в странах бывшего СССР, Советского блока в целом: нестабильность вынуждает рабочий и средний класс откладывать рождение детей — они не чувствуют себя в безопасности. Конечно, то же самое можно сказать о богатых странах — Италии и некоторых других, где рождаемость очень низкая. Страны типа Франции, кажется, нашли правильное решение — баланс между богатством и стимулирующими мерами, — которое позволяет им поддерживать умеренный рост населения.

— Несколько лет назад вы говорили о пятилетних экономических циклах. По вашей оценке, нынешний начался в 2008 году и должен был закончиться в 2013 году. Сейчас он, по идее, подходит к концу. Какие из этого следствия?

— Последние пять лет были, в общем-то, катастрофичны, как вы понимаете — что в США, что в Европе, что в России. И даже в Китае, который начинает ощущать некоторую стагнацию. Пожалуй, единственный регион, который относительно неплохо справился, — это африканский континент, получающий значительные инвестиции от Китая. Так что там перспективы были сравнительно хороши — по крайней мере, в сравнении с тем, что у них было в 1980-х и 1990-х годах. Но в 2008-2013 годах развалился финансовый порядок, существовавший с распада Бреттон-Вудской системы. Оказалось, что та система не может сама выбраться из кризиса. До 2008 года богатые страны могли поддерживать спрос в растущей (то есть, производящей все больше товаров) экономике, и получать прибыль, удерживая рост зарплат.

Когда экономика производит больше товаров, но зарплаты не растут, возникает проблема — кто будет потреблять все, что произвели? В Евросоюзе и США эту проблему решали, чередуя частное кредитование и государственное кредитование (дефицитное бюджетное финансирование). В пост-Бреттон-Вудский период у нас было четыре крупных эпизода кредитной инфляции. Во время первого срока Рональда Рейгана чтобы справиться с удержанием зарплат использовалось госкредитование. Рейган занялся усилением армии, создавая тем самым спрос, и это позволило удержать экономику «разогретой». Потом возникло беспокойство, что бюджетный дефицит чересчур разрастается — и тогда мы перешли на частные кредиты, кредитные карты. Когда на рынках долговых обязательств на Уолл-Стрит начали беспокоиться из-за раздувающихся частных кредитов — их опять сменило государственное кредитование. И где-то раза четыре вот так у нас все чередовалось.

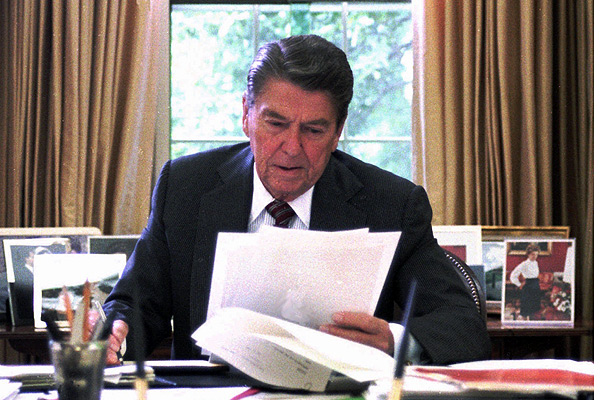

Рональд Рейган. Фото: Barry Thumma / AP, архив

Рональд Рейган. Фото: Barry Thumma / AP, архив

Когда в 2008 году вся система рухнула, стало понятно, что мы уже не можем просто генерировать кредиты, чтобы поддерживать экономику, из-за композитных процентов, растущих по экспоненте и быстро выходящих из-под контроля. Тогда было решено использовать меры жесткой экономии — вместо чередования частного и государственного долга избавиться от долга целиком. Соединенные Штаты попытались это сделать в ограниченных масштабах, Евросоюз подошел к делу гораздо агрессивнее, и, как мы видим, это был абсолютный, законченный, катастрофический провал. Жесткая экономия не привела к какому-либо подъему, и вызвала огромные страдания в тех странах, где ее применяли особенно яро — в Великобритании, Греции, Испании, Латвии, Литве.

Больше всего в мерах жесткой экономии меня беспокоит то, что Марк Твен выразил словами «история не повторяется, она рифмуется». Я боюсь, что из этого всего выйдет что-то плохое. В последний раз жесткая экономия применялась в Германии, Италии и Японии между мировыми войнами — и это привело к фашизму. Я не говорю, что может получиться ровно то же самое — но предполагаю, что что-то крайне неприятное мы получим. Людям нельзя все время навязывать экономию — в конце концов, они ответят, и никто не знает, как именно.

— Чего ждать от следующего цикла?

— Это зависит от того, как поступят люди, и как поступят правительства. Уинстон Черчилль говорил: «Американцы всегда поступают правильно», — тут он делал долгую паузу, а потом продолжал: «… После того, как исчерпают все прочие варианты». Я думаю, так и было, но, боюсь, теперь дела обстоят иначе. Соединенные Штаты кажутся неспособными поступить правильно, даже после того, как перепробуют все остальные варианты. То же самое касается и Европейского центрального банка — по крайней мере, судя по тому, что мы до сих пор видели. Так что вполне возможно, что в следующем цикле нас ждет продолжение спада и стагнации.

После Второй мировой войны поступать правильно США позволял Советский Союз. Последний был подлинной идеологической угрозой интересам Запада, и вследствие этого западным капиталистам, за неимением лучшего выражения, приходилось вести себя лучше, поскольку советская система виделась альтернативой, которая может распространиться. Так что они переориентировали глобальную экономику с поздних стадий капиталистической финансиализации, существовавшей между войнами, на производство. Сомневаюсь, что это произойдет снова в наши дни. Но всегда остается надежда, что народ мобилизуется, потребует перемен, возьмет власть, а, следовательно, и экономику, в свои руки — и может быть тогда мы увидим другой исход, надеюсь, положительный, а не отрицательный.

— Вы так много внимания уделяете Латвии в своих исследованиях, потому что она — такой яркий пример неудачного применения жесткой экономии?

— Многие считают, что она, как раз, пример успеха мер жесткой экономии. Но мой интерес к стране возник намного раньше. Впервые я побывал в Латвии в 1995 году. Она вызывает интерес, потому что это маленькое место, которое легко понять, и в котором хорошо, преувеличенно видны неолиберальные изменения, тенденции глобальной экономики. Это место, где применяется чистая неолиберальная модель. Так что если вы изучаете пост-Бреттон-Вудский порядок и неолиберализм, лучше места не найти.

— У вас есть какие-то личные чувства к этой стране?

— Я высоко ценю ее — не правительство, а народ. Люди в Латвии работящие, обычно очень честные. Они прошли через тяжелые испытания, всю эту экономию. Многие из них решили уехать — это крайняя форма голосования против правительства. Уезжают в огромных количествах в Великобританию. Мало хорошего могу сказать о политике, проводимой правительством, хотя конечно многое из этого делалось с благими намерениями. А людей ценю. Но тут у меня, конечно, конфликт интересов — родители моей жены родились в Латвии.

— В Великобритании были исследования, утверждавшие, что как раз мигранты из Восточной Европы не имеют целью остаться в стране и представляют собой, скорее, сезонных рабочих.

— И да, и нет. С одной стороны, да, посмотрите, хотя бы, на эстонцев, которые каждую неделю возвращаются домой с работы в Финляндии. Но латвийская рабочая сила устроена сложно. Есть те, кто, как вы говорите, работает сезонно. Но есть и те, кто уезжает навсегда и не собирается возвращаться. Исследования показывают, что среди всех европейских мигрантов латвийцы наименее заинтересованы в возвращении домой. Исторически судьба любого экономического мигранта — вернуться домой. Большинство хотело бы вернуться, но они крайне деморализованы — их там ждет экономика и общество, которые не слишком хорошо работают, уровень бедности составляет сейчас 40% — для страны Евросоюза это просто огромное значение, даже выше, чем в Болгарии.

— Если Латвия — ярчайший пример жесткой экономии, то Исландия — успешный пример отказа от этой политики. Почему все не следуют ее примеру?

— Хороший вопрос. Казалось бы, учитывая результат, все должны перенять ее подход. В Исландии правительство дало иностранным инвесторам понять, что не собирается спасать банки, и им придется принять последствия краха банковской системы и обещаний слишком высоких процентов. Вот больше бы такого в глобальной экономике! Инвестиции должны быть именно инвестициями. Прибыль с инвестиций возникает именно благодаря тому, что есть элемент риска. Если убрать риск, система разваливается. Исландия вернула риск в инвестирование — и это было чудо для экономики. Государству не нужно было выплачивать долги банков — в основном, британским инвесторам. Управление движением капитала позволило предотвратить утечку средств из страны, и в итоге экономика встала на ноги довольно быстро, и на более здоровом фундаменте, не так зависящем от финансовых инструментов.

Но у людей с деньгами непропорционально много власти, и они не хотят, чтобы государства поступали подобным образом. Есть мнение, что некоторые из этих банков настолько большие, что их нельзя оставлять наедине с последствиями своих действий: рухнув, они утащат за собой всю систему. Ответ на это такой: государства могу вливать деньги в реальную экономику без помощи банков. Поэтому вместо катастрофического сценария, при котором кредитный рынок останавливается, бизнес не может получить деньги и экономика рушится, поскольку предприятия, как правило, не держат при себе необходимые для закупок и зарплат средства, — государство могло бы предоставлять соответствующие услуги, пока экономика не стабилизируется, а затем соответствующие структуры можно продать частному сектору.

Просто пример сумасшествия, творящегося в мировой и в американской экономике: в 1970-х годах 15% прибыли американских корпораций создавалось в финансовом секторе. К 2002 году этот показатель вырос до 42%. Я думаю, трудно будет доказать, что эти 42% являются ценностью, привнесенной в экономику. Поэтому вместо системы, предоставляющей услуги, мы видим, по сути, средневекового сборщика налогов, который просто изымает богатство, и не дает ничего взамен, и даже наоборот, создает нестабильность, генерируя кризис за кризисом, каждый следующий — тяжелее предыдущего. При Бреттон-Вудской системе у нас не было экономических кризисов, а теперь они приходят все чаще и все яростней.

— Если бы все страны, и, в особенности, крупнейшие экономики, переняли подход Исландии, не привело ли бы это к обрушению всей мировой экономики?

— Это могло бы привести к обрушению, если бы государства не вмешались и не стали был управлять финансовой системой как общественной услугой. Вы правы, нельзя было бы просто дать этим банкам развалиться, не заменив их ничем. Банковское дело — не ракетостроение. Его, конечно, можно сделать таковым, создавая невероятно сложные финансовые инструменты для получения ренты с системы. Но базовые механизмы не такие сложные. Есть простые формулы для расчета риска, и займы выдаются на основе этих критериев. Нет причин, почему бы нельзя было управлять этой системой как общественной, коммунальной услугой. Я не предлагаю национализировать банковские системы. А вот что я предлагаю, так это национализировать банки временно, в период кризиса. Швеция это сделала в 1980-х, когда у них был кризис — эффективно, гладко, не дав кризису обрушить всю их финансовую систему. Государство захватило банки и управляло ими, пока они не стабилизировались, а потом продало их обратно частному сектору. Нет причин, по которым это нельзя было бы сделать в любой другой стране. И так и надо — банкам это не понравится, но мы должны задать себе вопрос: служат ли банки экономике или мы служим банкам? Я надеюсь, большинство даст первый ответ, а не последний.

И последнее: причина, по которой государства могут успешно справляться с ролью банков в том, что у них есть уникальный инструмент — они могут создавать деньги. В принципе, банки тоже могут это делать — и постоянно это делают в компьютерах, это называется «частичное банковское резервирование». Но государство может делать это более авторитетно.

— Где во всей этой истории с жесткой экономией находится Россия?

— России было бы очень глупо даже думать о мерах экономии. Умнее было бы тратить национальные накопления, а не инвестировать их в фонды национального благосостояния. Да, некоторые утверждают, что именно благодаря этим резервам Россия, в каком-то смысле, достойно пережила кризис 2008 года. Но с исторической точки зрения сбережения — плохая идея; рано или поздно они сгорают, так или иначе — из-за кризисов, войн, болезней, и так далее. На мой взгляд, излишки средств нужно вкладывать в инфраструктуру (физическую и человеческую) — она только приумножает богатства. Больше инвестиций в дороги, транспорт, образование — все это только генерирует дополнительные средства. Инфраструктуру не отнять — ну, по крайней мере, не так легко отнять.

Но у России есть большая проблема: Соединенные Штаты нашли огромные резервы нефти и газа благодаря новым технологиям горизонтального бурения и разрыва пласта. Благодаря этому США снова становятся игроком в сфере энергетики, что снизит цены на углеводороды. Для России это будет очень плохо — или очень хорошо. Последние пару десятилетий страна была гигантской версией «Газпрома», и это не шло ей на пользу. Всего четыре — пять лет назад в России думали, что дальше все будет только лучше, что цены на нефть будут расти. Теперь ясно, что они расти уже не будут, так что нужна новая стратегия развития, не основанная на энергетике.

— С начала кризиса правительство как раз заверяет нас, что бюджетные расходы растут…

— Результаты инвестирования в инфраструктуру будут заметны далеко не сразу. Конечно, сразу будут видны новые рабочие места там, где речь идет о физической инфраструктуре. Одна из проблем России — коррупция. Деньги просто исчезают. Мы видим это и в Латвии. В 2008 году, например, в Риге строили мост через Северную Двину. А Рига — она плоская, как степь, никаких холмов. И тем не менее, им удалось построить самый дорогой в мире мост, в расчете стоимости за квадратный метр. Никаких инженерных сложностей — и вот. То есть, деньги «исчезли».

— Мне казалось, титул за самый дорогой квадратный метр моста был у России…

— Ну может быть вы их уже скинули с трона (смеется). Ну вот я об этом. В России тоже есть эта проблема, и с этим нужно разбираться. Сажать людей нужно в таких случаях. Как я понимаю, в России когда что-то такое происходит, чиновника могут снять с поста, а потом просто перевести в другое место, не наказав. Это нужно прекратить.

Но, возвращаясь к основной мысли, одна из важнейших проблем России — это уклонение от уплаты налогов. И вот тут всплывают отношения между Россией и Латвией. Россия теряет огромные суммы, которые выводятся в офшоры. Мы знаем, что случилось на Кипре в марте, и прошлым летом, у нас есть некоторое представление о том, сколько денег из страны уходит заграницу. Это просто возмутительно, все эти деньги недоступны для инвестиций в стране. И мы видели реакцию российских властей — скандальную, на мой взгляд. Вместо того, чтобы поднять шум, они начали говорить о создании собственных альтернативных офшоров. Теперь деньги идут в Латвию — в банки, типа Rietumu, ABLV, Citadele. Латвия — новый Кипр. Нельзя продолжать позволять национальному богатству так вытекать из страны.

Одним из способов решить проблему был бы земельный налог. Налогом бы облагалась земля, а не здание на ней, так что он не взимался бы за развитие объекта, построенного на участке. Владелец объекта был бы вынужден заплатить налог за землю, и не смог бы послать эти деньги в Латвию — кто-то же зарегистрирован, как владелец земли. В то время, как при подоходных налогах существует возможность махинаций с бухгалтерскими книгами, с хорошей картой стоимости земельных участков можно более-менее определить, как много богатства создает земля — и взять с нее соответствующий налог. При этом устанавливается какой-то минимум, чтобы рабочий и средний классы не платили этот налог, или платили малую его долю. Так можно было бы профинансировать инфраструктуру, социальное и индустриальное развитие.

— На Московском экономическом форуме в марте вы говорили о приватизации ЖКХ. В чем тут проблема?

— Есть серьезные попытки приватизировать бытовое обслуживание — и я советую быть с этим осторожным, по нескольким причинам. Мы зачастую не помним, что многие услуги, которые, как нам кажется, всегда были государственными, — канализация, водопровод, сбор мусора и так далее — когда-то предоставлялись частным сектором. А причина, по которой они стали общественным достоянием состоит в том, что народ попросту обирали. Всяческие картели, монополизм, грабительские тарифы, что-то вечно не работало — и в итоге государства начали забирать себе эти сферы, и оказалось, что у них коммунальные услуги получаются лучше и дешевле. Эта, так сказать, революция началась в моем родном городе — Милуоки, штат Висконсин. Это называлось «канализационным социализмом».

Со времен Маргарет Тэтчер существует идея о приватизации большой части общественной собственности и услуг, и зачастую это работает не слишком хорошо. Нередко частный предприниматель приобретает некую часть инфраструктуры, не инвестировует в нее, она ломается, потом он исчезает, а госсектору приходится возвращать объект себе и тратиться на ремонт, в то время, как весь доход от эксплуатации достался «частнику». Поэтому я советую быть осторожнее с приватизацией. Когда денег не хватает, кажется хорошей идеей начать распродавать общественную собственность. Кажется, что так можно легко получить прибыль и избавиться от обязательств. Но это ленивое решение, и оно не оканчивается ничем хорошим.

— С начала кризиса постоянно идут разговоры о распаде пост-Бреттон-Вудской системы и необходимости создать новую. Что-то такое происходит?

— Хороший вопрос. Мы знаем, что Китай пытается сделать нечто подобное. Но Китай двигается осторожно. Они заключают двусторонние торговые соглашения, больше обмениваются товарами, чем пользуются долларом, как резервной валютой — это они тоже делают, но вводят торговые режимы, не основанные на долларах с разными странами.

В плане новой мировой системы — нет, ничего такого не вижу. Могу себе представить региональные системы: Юго-Восточная Азия, может быть, страны БРИК создадут какие-то новые способы проведения финансовых транзакций между собой. Такие локальные системы, конечно, повредят США, поскольку последние, эмитируя мировую резервную валюту, по сути, получают процент со всех займов и могут покупать товары за бумагу, — но это не будет смертельно для Соединенных Штатов, мы лишь потеряем некоторое преимущество. Другим же странам это может быть выгодно.

Опять же, почему Китай двигается медленно? Потому что у них огромные долларовые резервы, они не заинтересованы в том, чтобы обрушить доллар, но и не хотят вечно оставаться привязанными к пост-Бреттон-Вудской нефте-долларовой системе.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости