Новости – Политика

Политика

Почему Россия не могла пойти по китайскому пути

Анатолий Чубайс во время пресс-конференции, посвященной приватизации. Фото: Сергей Николаев / Коммерсантъ

В книге Дэвида М. Котца и Фреда Вира рассказывается о роли элиты в распаде СССР и катастрофическом характере перехода к рынку

3 августа, 2013 07:20

10 мин

Двадцать лет, прошедшие с распада Советского Союза, не внесли ясности в причины этого события. Считающие его «величайшей геополитической катастрофой XX века» подозревают в заговоре враждебные силы. В постсоветских республиках, где распад СССР трактуется как уход от России, основную разрушающую силу предпочитают приписывать националистическим движениям. Американские консерваторы, будучи противниками СССР в холодной войне, утверждают, что он не выдержал военной гонки с США. Российские либеральные экономисты основной причиной дезинтеграции считают крах советской плановой экономики и социалистической идеологии. Фактическим катехизисом этой точки зрения стала книга Егора Гайдара «Гибель империи», вышедшая в 2006 году.

Профессор экономики Массачусетского университета Дэвид М. Котц и журналист Фред Вир в своей книге «Путь России от Горбачева к Ельцину: гибель советской системы и новая Россия» не согласны со всеми этими точками зрения. На их взгляд, главной причиной конца советского государства стало желание политической элиты осуществить приватизацию. С самого начало большевистской власти большинство ресурсов было сосредоточено в руках небольшой партийной верхушки. В момент, когда сами большевистские лидеры разуверились в марксистско-ленинских идеалах, начался демонтаж советской системы и формирование рыночной экономики.

Основными выгодополучателями в такой ситуации стала партийно-государственная номенклатура. Однако переход к рынку, осуществленный посредством «шоковой терапии», повлек за собой тяжелые последствия, итогом которых стала невозможность появления в стране ни нормальной рыночной экономики, ни демократии.

Авторы основывают свои выводы на обширном статистическом материале. Особенностью исследования является использование интервью представителей позднесоветской и российской элиты. В качестве интервьюируемых в его создании (первое издание – 1997 год) участвовали такие разные люди, как Михаил Ходорковский, Николай Рыжков, Ольга Крыштановская, Андрей Исаев, Борис Кагарлицкий и другие.

«Русская планета» с разрешения издательства URSS публикует фрагмент книги Дэвида М. Котца и Фреда Вира «Путь России от Горбачева к Ельцину: гибель советской системы и новая Россия», посвященный фундаментальным дефектам «шоковой терапии».

Разработчики программы шоковой терапии проявили недостаточное понимание процесса формирования капиталистической системы. Они также обращали мало внимания на особенности ранее существовавшей в России экономической системы, подлежавшей преобразованию. Поэтому концепция перехода, с которой они работали, была фундаментально дефектной – даже и помимо рассмотренных выше конкретных проблем. Ввиду этих дефектов, стратегия шоковой терапии вряд ли могла бы привести к решению долгосрочной задачи построения эффективной и результативной капиталистической системы в России, даже если бы вызванные этой стратегией серьезные краткосрочные проблемы были разрешены.

Базовая концепция перехода, принятая «шокотерапевтами», состояла в том, чтобы взять существующие производственные единицы российской экономики и, приватизировав и освободив их от государственного контроля и государственной поддержки, преобразовать их в нормально функционирующие капиталистические предприятия. Но экономические институты, – например, производственные предприятия, – не изолированные единицы. Они развиваются и функционируют внутри конкретной социально-экономической системы. Представление, будто гигантские российские государственные предприятия сравнительно быстро и легко могли быть превращены в нормальные капиталистические фирмы, игнорирует симбиоз между отдельными производственными единицами и экономической системой в целом.

обложка

За небольшим исключением, российские предприятия строились с самого начала внутри советской государственно-социалистической системы. В ходе развития этих предприятий формировались их структура и традиции, отвечавшие функционированию в этой системе. Определенные особенности советской системы и предприятий, действовавших внутри нее, делали крайне проблематичной «шокотерапевтическую» стратегию их преобразования в «нормальные» капиталистические фирмы.

Во-первых, государственный социализм был сильно централизованной системой, в которой характеристики выпускаемой продукции, исходных ресурсов и производственных процессов для предприятий по всему Советскому Союзу подробно устанавливались из центра в Москве. При этой системе координации была некоторая логика в строительстве очень крупных предприятий, когда каждый из важнейших видов продукции производился лишь в одном или двух местах. Типичное предприятие, особенно из числа производивших продукцию производственного назначения, намного превышало по размерам западные фирмы. Если бы они работали в условиях рынка, они были бы монополистами с огромной властью.

Во-вторых, эта система была основана на очень высокой степени вертикальной интеграции. Каждое предприятие год за годом получало определенный вид исходных ресурсов из одного и того же (как правило, единственного) источника. В некотором смысле, индивидуальные предприятия не были по-настоящему отдельными независимыми субъектами наподобие капиталистических фирм. Они больше напоминали дочерние предприятия одной капиталистической фирмы, за тем исключением, что советские предприятия пользовались еще меньшей автономией по отношению к центральному плановому ведомству, чем типичная «дочка» крупной капиталистической фирмы – по отношению к родительской компании. Было бы лишь незначительным преувеличением сказать, что в СССР существовало в действительности одно-единственное предприятие. Советский Союз представлял собой огромный взаимосвязанный и интегрированный производственный механизм.

В-третьих, сформировавшаяся при этой системе модель «моногорода» отличалась от того, что встречается в капиталистической системе. Многие российские города, как малые, так и большие, зависели от единственного предприятия или немногочисленных предприятий. Ведущее предприятие города обеспечивало не только занятость его жителям, но и большую часть городской социальной сферы.

В-четвертых, высшее руководство крупных предприятий выполняло в значительной степени патерналистско-покровительские функции по отношению к работникам этих предприятий, а часто – и по отношению к жителям городов при этих предприятиях. Карьере управленца никак не способствовало поддержание низких зарплат на предприятии, увольнение «лишних» работников или предложение перенести завод в другое место. Советским управленцам приходилось достигать баланса между требованиями хороших производственных показателей сверху и необходимостью оберегать интересы работников.

В-пятых, поскольку система работала по механизму непосредственного предоставления товаров и услуг одним предприятием другому, ее финансовая сторона оставалась развитой очень слабо; в основном она играла пассивную роль. Финансирование автоматически предоставлялось для той деятельности, которая была запланирована, и не играло по отношению к производству какой-либо независимой направляющей роли.

Эти пять особенностей государственно-социалистической системы позволяют объяснить, почему шоковая терапия как стратегия перехода была малоперспективна в долгосрочном плане. Монополистическая структура экономики, оставшаяся в наследство от государственного социализма, создает серьезные трудности для реализации проекта превращения предприятий в частные автономные единицы. Ожидаемые выгодные последствия конкурентных рынков – минимизация издержек, быстрый отклик на пожелания потребителя и быстрое внедрение новых технологий – вряд ли станут реальностью в системе, где рынки не конкурентные, а монополистические. Приватизация крупных предприятий просто превратит их из государственных монополий в частные. Поскольку основу экономической концентрации здесь по большей части составляют занимающие монопольное положение заводы и комплексы заводов, а не предприятия, образованные путем интеграции многих фирм, не существует легкого пути реструктуризации существующих производственных единиц для придания им конкурентоспособности.

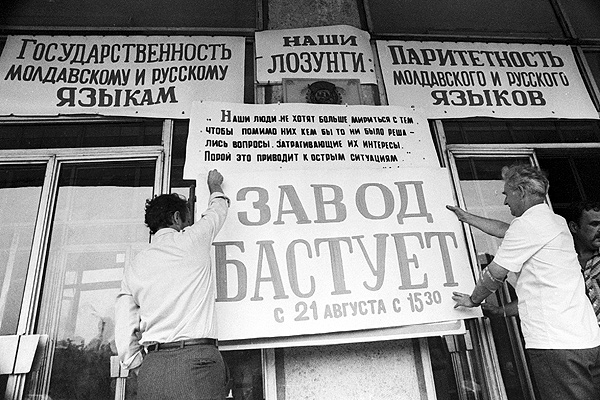

Забастовка на заводе «Электроизолит». Фото: Игорь Зенин / РИА Новости

Забастовка на заводе «Электроизолит». Фото: Игорь Зенин / РИА Новости

Ожидалось, что отказ предприятиям в дешевых кредитах и государственных субсидиях приведет к тому, что рыночные силы выведут из бизнеса неэффективные или производящие не пользующуюся спросом продукцию фирмы и вознаградят тех, кто эффективно удовлетворит желания потребителей. Но из-за вертикальной интегрированности и «моногородской» структуры, унаследованной от прежних времен российской экономики, этот инструмент достижения эффективности становится неработоспособным. Если один неэффективный производитель терпит банкротство, это тянет на дно и другие предприятия, эффективные и неэффективные, зависящие от этого предприятия-банкрота как от поставщика или как от места сбыта своей продукции. А вместе с терпящими банкротство предприятиями «тонут» города, живущие благодаря тому, что эти предприятия обеспечивают им занятость, налоговые поступления и работу общественных служб.

При такой экономической структуре схема, согласно которой банкротства будут происходить «по воле рынка», не соответствует реальности. В реальности сопротивляться давлению в пользу того, чтобы каналы кредитов и субсидий оставались открытыми (пусть с меньшей интенсивностью потока средств), было очень трудно. У государства было мало выбора – приходилось поддерживать предприятия на плаву путем непосредственного субсидирования и дешевого кредита. Это позволяет предположить, что программа приватизации, предполагающая превращение предприятий в автономные единицы, нереальна, а также означает неэффективность жесткой денежно-кредитной и фискальной политики как инструмента сдерживания инфляции.

Как мы уже видели, патерналистская роль руководства предприятий привела к тому, что реакция на катастрофическое падение спроса в 1992 году была не такой, как ожидалось. В то время как капиталистические менеджеры резко сократили бы численность своих работников, российские управленцы не желали этого делать и даже поддерживали производство на уровне, намного превышавшем тот, который оправдывался спросом.

В условиях падения экономики руководство предприятий искало способы их оздоровления. Многие из тех, чья продукция оказалась больше не нужна, будь то военная техника или товары, до того экспортировавшиеся в страны – торговые партнеры СССР, предлагали хорошие идеи по выпуску новых продуктов. Другие производили товары, спрос на которые устойчиво сохранялся, – но они нуждались в обновлении основного оборудования и налаживании сбыта. Для всего этого, однако, требовалось много средств, которых не могла предоставить слабо развитая российская банковская система. Какими бы блестящими ни были перспективы тракторостроительного завода или предприятия по производству оптики, готового перейти от военной продукции к гражданской, – доступного капитала для реструктуризации было мало.

Концепция перехода к капитализму, лежащая в основе стратегии шоковой терапии, «не стыкуется» с экономической системой, унаследованной Россией от советского государственного социализма. Такой переход начинается не с чистого листа, а с той системы, которая существовала до него. Возможно, единственный эффективный путь построения капиталистической системы из государственно-социалистической заключается в подражании первоначальному процессу развития капитализма, происходившему «на периферии» и «в порах» ранее существовавшей экономической системы. Капиталистическая экономическая активность в Европе не начиналась с преобразования крупных феодальных поместий в капиталистические корпорации. Крестьянское и ремесленное производство, остававшееся от феодализма, продолжало поставлять основные товары, в которых нуждалось общество, в то время как капиталистические формы постепенно развивались и со временем вытесняли более ранние формы.

Заброшенные корпуса завода резиновых изделий «Треугольник». Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Заброшенные корпуса завода резиновых изделий «Треугольник». Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Аналог этого процесса, подходящий для тогдашних российских экономических условий, требовал бы сохранения крупных предприятий в руках государства, под центральным контролем, с низкими контролируемыми ценами, с одновременным стимулированием создания новых негосударственных предприятий, ориентированных на рынок. Такой подход можно было бы назвать «стратегией двух секторов», в том смысле, что ее цель – развитие нового частного рыночного сектора рядом со старым государственным сектором, а не преобразование государственного сектора в частный рыночный. Сохранение дешевых цен на производимые государством исходные производственные ресурсы и предоставление дешевого кредита новообразованным предприятиям дали бы возможность создать благоприятные условия для организации новых фирм, производящих товары народного потребления. Это – та стратегия, которой с 1978 года успешно следовал Китай.

Работая над преобразованием своей экономики в направлении рыночной системы, Китай не применял ни одной из ключевых составляющих шоковой терапии. Там вначале практически не было никакой приватизации, и крупные государственные предприятия сохранялись во владении и под контролем государства. Не было одномоментной либерализации цен – государственные предприятия продолжали продавать свою продукцию по регулируемым ценам, при этом контроль цен отменялся постепенно. Центральное планирование для государственного сектора экономики сохранялось на протяжении многих лет. Вместо сокращения государственных расходов, государство на разных уровнях выделяло большие средства на усовершенствование базовой экономической инфраструктуры Китая – транспортной, коммуникационной и энергетической. Вместо жесткой денежно-кредитной политики – для расширения и модернизации производства предоставлялись обильные кредиты. Государство стремилось постепенно развивать рыночную экономику на протяжении десятилетий и активно направляло этот процесс.

Формирование рыночной экономики в Китае, начавшееся в конце 1970-х, происходило de novo, вне государственного сектора; Китай поощрял создание новых негосударственных предприятий, обеспечивая в то же время стабильный и благоприятный экономический климат для их развития. Негосударственный сектор в период 1978–90 годах рос с впечатляющей скоростью 17,6% за год. К 1994 году более половины объема промышленной продукции Китая выпускалось негосударственным сектором.

Китайский опыт, основанный на этой, совсем иной, модели перехода, не весь позитивен. Преобразования в Китае породили деградацию окружающей среды и растущее неравенство в доходах. По сообщениям, там широко распространено недовольство представителями семей «с хорошими политическими связями», которые используют эти связи для обогащения в бизнесе. В политической же сфере, в Китае не предпринималось каких-либо шагов в направлении демократии или соблюдения прав личности.

Но, в противоположность «шокотерапевтическому» подходу, примененному в России, китайская модель привела к очень быстрому экономическому росту и повышению жизненного уровня значительной части населения. На протяжении периода 1978–2004 годах китайский ВВП в реальном исчислении рос очень высокими темпами – в среднем на 9,4% ежегодно. Китай не испытал спада на переходе: за весь этот период не было ни одного года, когда ВВП снижался бы. Многие в России с горечью читают о том, как российские граждане отправляются в Китай, когда-то – более отсталый младший партнер СССР, чтобы найти там работу в ресторанах и ночных клубах. Ключевое различие между российской и китайской стратегиями построения рыночной системы состоит в том, что стратегия Китая была разработана китайским руководством, которое, каковы бы ни были его недостатки, было очень внимательно к специфике ранее существовавшей в Китае экономической системы и понимало преимущества постепенного экономического перехода, проходящего под государственным контролем.

Несмотря на экономическую успешность китайской стратегии, то, что Россия не последовала аналогичной стратегии после распада СССР, неудивительно. Подход, основанный на постепенности и направляющей роли государства, противоречил неолиберальным идеям, которые стали преобладать в среде советников Ельцина. Китайская стратегия, как представлялось, была связана с сохранением правления Коммунистической партии, в то время как в России коммунистическое правление было упразднено. Однако экономические проблемы, порожденные шоковой терапией, вскоре заставили некоторых видных российских деятелей задуматься над тем, не мог ли бы совершенно отличный от российского китайский подход содержать некоторые полезные уроки для России.

Борис Ельцин обращается к народу с башни танка, 19 августа 1991 года. Фото: Валентин Кузьмин и Александр Чумичев / Фотохроника ТАСС

Борис Ельцин обращается к народу с башни танка, 19 августа 1991 года. Фото: Валентин Кузьмин и Александр Чумичев / Фотохроника ТАСС

Шоковая терапия очень по-разному повлияла на различные группы российского населения. Незначительное меньшинство стало богатым, несколько большее меньшинство в какой-то степени улучшило свое экономическое положение, а значительное большинство стало жить хуже. Даже среди тех групп, которые изначально составляли прокапиталистическую коалицию, эффекты шоковой терапии распределились неравномерно. Некоторые представители прежней партийно-государственной элиты обогатились, в то время как другие обнаружили, что их государственные оклады растаяли под воздействием инфляции. Некоторые директора в сырьевых и металлообрабатывающих отраслях смогли приобрести в собственность ценные предприятия, а в других секторах экономики управленцы изо всех сил боролись за то, чтобы удержать свои предприятия от краха. Интеллигенция наслаждалась новообретенной интеллектуальной свободой, но многие ее представители испытали существенное снижение жизненного уровня, и крайняя коммерциализация общества вызывала у них отчуждение.

Рост неравенства вследствие шоковой терапии не вызвал бы такое сильное социальное недовольство, если бы эта политика принесла обещанные ее сторонниками «общеэкономические» выгоды, т. е. если бы издержки для экономики в целом были не слишком велики – или были бы по крайней мере кратковременны и быстро сменились экономическим ростом и повышением эффективности. Усиление разрыва между богатыми и бедными оказывает меньшее дестабилизирующее воздействие, если при этом одновременно происходит общий прогресс экономики и жизненный уровень большинства растет. Но углубляющаяся пропасть между немногими удачливыми и большинством, которому «не повезло», в сочетании с быстрым падением экономики в целом – надежный рецепт политической нестабильности.

Огромные издержки, навязанные шоковой терапией в 1992–95 годов, угрожали подорвать весь процесс перехода к капитализму в России. Трудно не заметить иронию ситуации. В конце 1991 года победоносная прокапиталистическая коалиция взяла власть в России. Она полностью победила своих противников. Ее решительно поддерживали западные державы. Казалось, что ничто не стоит на пути возвращения России в капиталистическое сообщество, от которого она откололась почти 75 лет назад, – ничто, как оказалось, кроме экономической политики столь ущербной, что всего через 12 месяцев ее проведения в жизнь политический климат начал радикально меняться. Вскоре по Москве, долгое время – центру антикоммунистической шутки, стала ходить шутка другого рода: «Что год капитализма в России сделал такого, что не смогли сделать 70 лет коммунизма?» – Ответ: «Людям стал нравиться коммунизм». Горькая правда, которую эта шутка выражала для миллионов рядовых жителей России, стала причиной того, что будущее направление развития страны стало к концу 1995 года очень неопределенным.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости