Новости – Политика

Политика

Ликбез длиной в 1100 лет

Крестьянин на занятиях по ликвидации безграмотности, 1918 год. Фото: РИА Новости

Как в России распространялась грамотность с момента «призвания варягов» до полета Гагарина

12 декабря, 2013 05:31

13 мин

Грамотность населения является важнейшим ресурсом любого государства. Эту нехитрую истину часто забывают любители истории и политики, сравнивая разные государства, увлекаясь подсчетом количественных показателей территории, природных, промышленных и иных богатств. Но если забыть о хроническом дефиците такого явления, как грамотность, становится невозможно понять причины многих проблем в истории одного из самых больших и богатых государств мира — России.

Сохранившиеся исторические источники не позволяют составить статистику грамотности в России ранее последних двух сотен лет. Известны как минимум две использовавшиеся на Руси азбуки — отмершая глаголица и ныне здравствующая кириллица — и еще одна гипотетическая система древнеславянского письма — «черты и резы».

В 862 году, когда, по летописной легенде, в Новгороде случилось «призвание варягов», один из будущих составителей славянской азбуки Кирилл (в миру Константин Философ) обнаружил в крымском Херсонесе Евангелие, записанное «руськими письменами». Вероятно, это была ныне потерянная система дохристианского славянского письма, которую вытеснил алфавит Кирилла и Мефодия после принятия Русью христианства. Уже в 863 году Кирилл и Мефодий по приказу византийского императора Михаила III Пьяницы составили первый славянский алфавит и начали перевод на него христианских текстов.

Археологические исследования показывают, что примерно тысячу лет назад на Руси начался и вплоть до монгольского нашествия продолжался заметный и устойчивый рост грамотности городского населения. Писали кириллицей и чуть реже глаголицей. Берестяные грамоты и прочие письменные находки свидетельствуют о широком распространении грамотности среди духовной и светской знати, купечества и верхушки квалифицированных ремесленников.

Например, известно, что князь Роман Ростиславович в середине XII века основал в Смоленском княжестве несколько училищ, для которых приглашались византийские и «латинские» учителя. Есть упоминания о женском училище в Киеве XI века. Считается, что первое училище на северо-востоке Руси, в будущей Московии, основал в конце XII века князь Константин Всеволодович — в Ярославле, в Спасо-Преображенском монастыре.

По итогам татаро-монгольского нашествия и общего кризиса государственности грамотность на Руси снизилась. Если отец Владимира Мономаха, первый правитель Киева, использовавший титул «князь всея Руси», знал пять языков, а Всеволод Большое Гнездо, великий князь Владимирский в эпоху наивысшего расцвета Владимиро-Суздальской Руси, в юности учился в Константинополе, то первые московские князья личной грамотностью не отличались. О победителе Мамая Дмитрии Донском летописи доносят, что «он не был хорошо изучен книгам», а Василий Тёмный в жесточайшей междоусобной войне успешно удерживал московский престол целых 37 лет, будучи совсем неграмотным.

Первые века существования Московского государства грамотность не охватывает полностью даже высшую знать. И хотя уже Иван Грозный и его адресаты по переписке, от князя-«диссидента» Курбского до митрополита-«диссидента» Филиппа демонстрируют прекрасное образование и завидный интеллект, но в то же время половина русского дворянства остается абсолютно неграмотной. Кстати, по одной из версий, издавна распространенный на Руси оборот «филькина грамота», обозначающий некую невежественную писанину, происходит от реакции царя Ивана IV на «критические» грамоты митрополита Филиппа-«Фильки».

В конце XVI столетия из 22 бояр, засвидетельствовавших избрание Бориса Годунова на царство, неграмотными были четверо, а из 22 стольников (крупный придворный чин), присутствовавших на этой церемонии, неграмотных насчитывалось восемь. Не случайно именно при Годунове впервые в истории России возникает замысел о создании светских учебных заведений, реализации которого помешало Смутное время. Первые заведения такого рода возникли лишь спустя век, уже при императоре Петре I.

Царь Петр на протяжении четверти века пытался создать в России централизованную систему школ, чтобы каждый губернский город имел по две школы — одну светскую и одну духовную. К концу его царствования насчитывалось около сотни училищ, в основном светских-«цифирных» и духовных-«епархиальных» школ. В 1727 году в цифирных обучалось немногим более 2 тысяч человек, в 46 епархиальных — примерно 3 тысячи человек. Для сравнения: в Прусском королевстве в том же 1727 году населения было ровно в 14 раз меньше, чем в Российской империи, но в местной системе школ обучалось всего в два раза меньше учеников.

В расцвет правления императрицы Екатерины II, в 80-е годы XVIII века, в России действовало всего четыре десятка училищ, в которых обучалось около 5 тысяч «школяров». В это же время во Франции было свыше 300 восьмилетних и шестилетних колледжей, где получали образование около 50 тысяч молодых людей в возрасте от 10 до 20 лет, то есть в десять раз больше, чем в России.

Относительно рубежа XVIII—XIX веков уже имеется вполне достоверная статистика по уровню национальной грамотности для стран Европы. И Россия в этом списке занимает одно из последних мест. На 1800 год в Великобритании читать умела примерно половина населения, в Пруссии — почти 40 %, во Франции — около 30 %, в Италии — почти четверть населения, в Испании — 8 %. Для России образца 1800 года количество умеющих читать по разным оценкам колеблется от 3 до 5 % от всего населения. В том году Российская империя располагала 315 школами, с 790 учителями и 19 915 учащимися.

Скульптурное изображение Кирилла и Мефодия на памятнике «1000-летие России». Фото: Рудольф Кучеров / РИА Новости, архив

Скульптурное изображение Кирилла и Мефодия на памятнике «1000-летие России». Фото: Рудольф Кучеров / РИА Новости, архив

В 1802 году в Великобритании принят первый закон об обязательном открытии школ для малолетних. Регулярное государственное финансирование всеобщего начального образования совсем не случайно здесь началось в ходе большой реформы избирательного права, когда в 1832 году, после массовых демонстраций, была значительно демократизирована процедура выборов в британский парламент. На 1841 год в Великобритании, судя по актам регистрации браков, две трети мужчин и половина женщин уже вполне уверенно могли расписаться за себя. Этот относительно высокий уровень грамотности, вместе со сверхдоходами от колоний и морской торговли, и обеспечил во второй половине XIX века для Британии статус первой империи и «мастерской мира», лидера планеты в промышленности, науке и технике.

Впервые в мире мысль о необходимости всеобщего, бесплатного и одинакового для всех начального образования была на государственном уровне высказана в революционной Франции. И сделал это в 1791 году в докладе Учредительному собранию вполне одиозный, но блестяще образованный интеллектуал Шарль Морис Талейран, бывший королевский епископ и будущий наполеоновский министр. Революционные и наполеоновские войны затормозят введение во Франции всеобщего начального образования, хотя базу для него подготовит именно Наполеон, чья военная империя требовала массу грамотных специалистов.

Но наиболее успешная образовательная реформа в первой половине XIX века прошла в Пруссии. Там новый закон об обязательном всеобщем образовании был принят в 1819 году, когда впервые в мировой истории ввели государственные санкции для родителей за непосещение детьми обязательной школы. К 1840 году Пруссия, при населении в 15 млн, располагала уже 38 педагогическими училищами, готовившими преподавателей для почти 30 тысяч народных школ. Для сравнения, в 1842 году в Российской империи аналогичных приходских школ было всего 748, в которых обучалось менее 10 тысяч учеников. То есть в России учеников было в три раза меньше, чем школ в Пруссии (даже не в целой Германии).

Прусская конституция 1850 года на высшем законодательном уровне закрепила бесплатность обучения в народных школах, а учителя начальных школ по статусу были приравнены к государственным служащим (что было очень почетно для граждан Прусского королевства). Также в прусских начальных школах была введена норма о соблюдении конфессиональных интересов разных групп населения (католиков и протестантов), как при открытии школ, так и в ходе получения среднего образования. Во многом эта передовая и совершенная тогда система начального всеобщего школьного обучения и предопределила стремительный экономический взлет Германии к концу XIX века. Не зря в те десятилетия у немцев было популярно высказывание о том, что все войны за создание Второго рейха выиграл прусский школьный учитель.

Опять же для сравнения отметим, что в 1850 году в России почти 40 % населения все еще фактически и юридически являлись товаром, находясь в крепостной зависимости от собственников их «душ». Для живого товара вопрос всеобщего начального образования, естественно, был не актуален.

Вопиющую отсталость России в деле начального школьного образования хорошо показывает статистика последнего десятилетия XIX века.

В 1893 году в Великобритании (Англии, Уэльсе и Шотландии) при населении почти 34 млн действовало свыше 22 тысяч начальных школ, которые ежедневно посещало свыше четырех с половиной миллионов учеников. Во всей Германской империи в начале 1890-х насчитывалось 56,5 тысяч общественных народных школ, в них работало свыше 120 тысяч учителей (из них почти 14 тысяч учительниц), обучавших почти 8 млн школьников.

При населении 31 млн в 1893 году Италия имела почти 58 тысяч школ, в которых преподавало свыше 60 тысяч учителей и обучалось почти три миллиона школьников. Испания в это же время при населении 17,5 млн имела около 30 тысяч общественных и частных начальных школ, где обучалось почти два миллиона учеников.

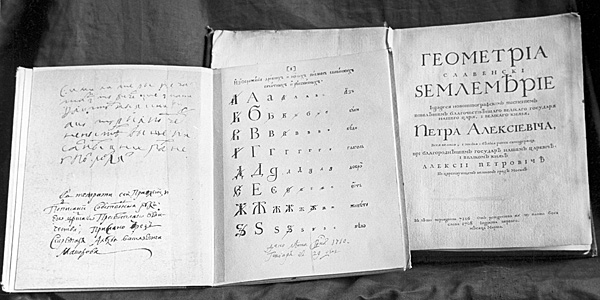

Книги, напечатанные гражданским шрифтом в 1708 году. Слева на снимке Азбука, правленная рукой Петра I. Фото: А. Чепрунов / РИА Новости, архив

Книги, напечатанные гражданским шрифтом в 1708 году. Слева на снимке Азбука, правленная рукой Петра I. Фото: А. Чепрунов / РИА Новости, архив

На 1891 год во Франции с населением свыше 38 млн действовало 87 тысяч начальных школ, которые посещало свыше шести миллионов школьников. В США в том же 1891 году при населении в 65 миллионов в общественных и частных начальных школах обучалось почти 15 млн детей, то есть более 22 % всего населения. Там же было больше всего в мире учителей — почти 375 тысяч, из них свыше 60 % учительницы-женщины.

В это время в России по отчету министра народного просвещения, относящемуся к 1891 году, во всей огромной империи при населении свыше 120 млн человек начальных народных училищ было 27 тысяч, которые посещало 1,8 млн учащихся и где работало 37 тысяч учителей. То есть в России конца XIX века, при населении почти в два раза большем, чем в США, учеников и школьных учителей было почти в 10 раз меньше!

Как видим, Российская империя по всем показателям школьной статистики серьезно уступает всем западным странам, по числу школ и школьников отставая даже от неразвитой по европейским меркам Испании. При этом учтем и разницу в качестве начального образования — из 27 тысяч начальных школ империи по состоянию на 1891 год 25 тысяч — это так называемые одноклассные школы, где три начальных класса в одном помещении при помощи единственного учителя одновременно обучались лишь самому элементарному чтению, письму и счету. В то время как все западноевропейские начальные школы в конце XIX века — это уже вполне классические учебные заведения, где дети учатся в разных классах с разными учителями в течение нескольких лет.

Неудивительно, что по статистике на 1900 год грамотность в Великобритании достигает 95 %, во Франции — 80 %, в Германии — 99 %, в Италии — 58 %, в Испании — 32 %, а в России — около 30 %.

Удивительно, что Российская империя в плане начального образования умудрилась отстать даже от Японии, долгое время пребывавшей в абсолютной средневековой стагнации. Но революция Мэйдзи создала в Японии не только централизованную систему власти, но и единую систему образования, включающую начальную, среднюю и высшую школы. При этом были национализированы все частные школы при храмах и феодальных замках самураев.

Система школьного образования в Японии создавалась на основе опыта США и Франции, с участием иностранных советников, набранных в основном из преподавателей североамериканских университетов. Всеобщее обязательное четырехлетнее обучение было провозглашено в Японии еще за три десятилетия до XX века — в императорском акте 1872 года было объявлено: «Мы надеемся, что наступит такое время, когда неграмотных не будет ни в одном селе, ни в одном доме».

В 1893 году при населении свыше 41 млн Япония имела почти 24 тысячи элементарных школ, в которых работало свыше 60 тысяч учителей и училось свыше 333 тысяч школьников. Как видим, Япония, имея в три раза меньшее количество населения, содержит почти в два раза больше учителей начальных школ, чем Россия. При этом образование в японских школах — это минимум четыре класса, в то время как подавляющее большинство российских школ — это всего три. К 1900 году почти 90 % японских детей школьного возраста посещали начальную школу.

При такой разной ситуации с народным образованием уже не удивляет и итог Русско-японской войны 1904—1905 годов. Анализируя причины поражения, русские военные специалисты всегда отмечали и более высокую грамотность японских призывников по сравнению с русскими резервистами. В 1907 году японское правительство ввело шестилетнее всеобщее обязательное обучение. Уже в первое десятилетие XX века шестилетнее образование получали до 99 % японских детей.

Военная статистика того же 1907 года дает интересную информацию о количестве неграмотных новобранцев, поступивших на службу в войска государств, которые вскоре затем стали участниками Первой мировой войны. Наибольший процент неграмотных в Румынии — 690 человек на тысячу новобранцев. За Румынией идет Россия с 617 неграмотных из тысячи призванных. За Россией следует Италия — 307, Австро-Венгрия — 220, Франция — 40, Япония — 35, Великобритания — 10 неграмотных на тысячу принятых в армию. Наименьшее количество неграмотных в Германии — один неграмотный на три тысячи призывников. Статистика более чем показательная.

В том же 1907 году, когда в Японской империи ввели всеобщее начальное шестилетнее образование, в Санкт-Петербурге впервые в Думу был внесен проект закона «О введении всеобщего начального обучения в Российской империи». Этот законопроект рассматривался более трех лет. В итоге всеобщее начальное образование в России так и не было введено — на 1915 год всеобщее бесплатное начальное обучение действовало лишь в 3 % земств. С учетом, что земское самоуправление распространялось не на все регионы империи, в масштабе всей страны этот процент был еще ниже.

Несмотря на внушительные усилия имперской власти по развитию народного образования в начале XX века, накануне Первой мировой войны начальную школу в России посещало чуть более 40 % детей соответствующего возраста. При этом выделяемые в России расходы на образование на душу населения были в десять раз меньше, чем в Англии.

Отсутствие широкой элементарной грамотности катастрофически сказалось во время Первой мировой войны. В ходе боевых действий ранее невиданных масштабов прежде всего массово терялись винтовки, массово гибли солдаты и младшие офицеры. Но если винтовки еще можно было экстренно за тонны золота купить в Японии или США, а солдат призвать из многочисленных деревень, то офицеров нельзя были ни «купить», ни назначать из рядовых — большинство солдатской крестьянской массы России было либо неграмотно, либо едва умело читать. С 1915 года на должности младших офицеров стали назначать кого угодно, лишь бы с достаточным образованием, включая лиц, находящихся под надзором полиции за принадлежность к антимонархическим организациям. В итоге к февралю 1917 года младшее офицерство Русской императорской армии уже совсем не отличалось лояльностью к правящей династии.

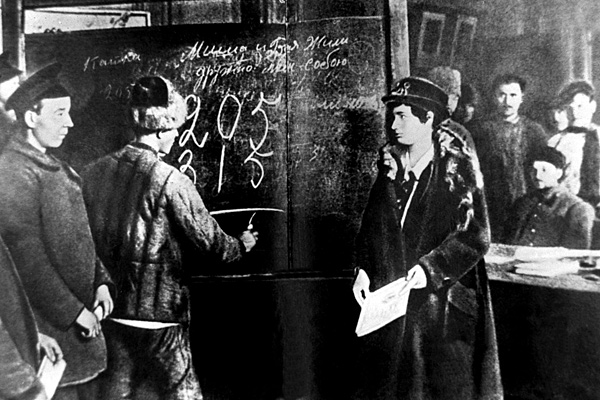

Урок арифметики в школе по ликвидации безграмотности, 1920-е гг. Репродукция Фотохроники ТАСС

Урок арифметики в школе по ликвидации безграмотности, 1920-е годы. Репродукция Фотохроники ТАСС

Пришедшие к власти большевики почти сразу озаботились проблемами грамотности. В декабре 1919 года, когда на фронтах вовсю еще шли бои с армиями Колчака и Деникина, был принят декрет Совнаркома «О ликвидации безграмотности в РСФСР», согласно которому все население в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, было обязано учиться грамоте. Более того — Народный комиссариат просвещения, подобно воюющим армиям, получил право принудительно мобилизовывать всех грамотных лиц для обучения неграмотных.

Первое издание книги «Долой неграмотность: Букварь для взрослых» было выпущено Политотделом Южного фронта в разгар боев 1919 года. На 1920 год в губерниях России, контролируемых большевиками, по статистике умело читать всего 42 % населения в возрасте от восьми лет. Пункты ликвидации безграмотности — Ликбез — создавали даже органы ВЧК. За два года гражданской войны в них научилось чтению около 3 млн человек.

После окончания Гражданской войны, с 1922 по 1930 год число учащихся начальных школ выросло в два раза, до 13,5 млн. В том же 1930 году на курсах ликвидации безграмотности обучается 10 млн взрослых, для их обучения мобилизован почти 1 млн грамотных. «Ликбез» происходит почти по законам военного времени — миллион сельских учителей официально именуется «культурной армией», а в ряде губерний партийные власти пытаются применять уголовные наказания для лиц, уклоняющихся от обучения грамоте.

С 1924 года начинается и до 1941 года не прекращается постоянный рост расходов государственного бюджета на образование. К 1937 году, памятный по размаху политических репрессий, во всех городах и поселках СССР завершен переход на всеобщее обязательное семилетнее обучение.

Если Российская империя вступила в Первую мировую войну в значительной степени неграмотной, то СССР встретил Вторую мировую уже с читающим населением. Но не стоит преувеличивать степень этой грамотности: только что победив неграмотность, Союз все еще оставался во многом малограмотной страной людей, едва научившихся складывать буквы в слова. Например, в конце 30-х годов на Кировском заводе в Ленинграде, флагмане высокотехнологического производства СССР тех лет, существовала должность читчика, в обязанность которого входила организация коллективного чтения и разъяснения газет.

Даже среди высококвалифицированных рабочих такого сложного производства в те годы оставалось еще много малограмотных людей, уже умеющих читать, но не способных самостоятельно воспринимать сложный газетный текст. Это наглядно иллюстрирует тогдашние проблемы с низким образовательным уровнем народа и те сложности, с которыми пришлось столкнуться большевикам при модернизации страны. Степень влияния малограмотности населения стоит учитывать и при оценке политических репрессий 30-х годов, и при оценке военных поражений 1941 года.

Всего в 1940—1941 учебном году в советских школах обучалось почти 35 млн человек. Для сравнения: в том же году в начальных и средних школах США училось 25 млн детей (за полвека до того Российская империя отставала от Штатов по количеству школьников в 10 раз).

В сельской местности СССР предполагалось полностью перейти на всеобщее семилетнее обучение в 1942 году. Этому помешала война с гитлеровской Германией. Военный удар по советскому образованию до сих пор недооценен: в 1941—1944 годах на территории, подвергшейся оккупации, было уничтожено 82 тысячи школ, в которых до войны обучалось 15 млн детей, то есть исчезло свыше 40 % школ и всей учебной базы. Война затормозила развитие среднего образования в СССР почти на десятилетие — 1 сентября 1945 года в школы пошло на четверть меньше детей, чем 1 сентября 1940-го, а всеобщий переход на обязательное семилетние образование завершился только к началу 50-х годов.

Первое послевоенное десятилетие стало периодом резкого роста не только количества, но и качества советского школьного образования — благодаря заделу 30-х годов уже был преодолен дефицит квалифицированных педагогических кадров, характерный для предшествующих десятилетий. В 1958 году Верховный совет СССР принял закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования», которым вводилось всеобщее обязательное восьмилетнее образование, переход на которое был завершен повсеместно уже в 1962—1963 учебном году. В некогда сильно обгонявшей Россию по среднему образованию Японии курс обязательного всеобщего школьного обучения в то время все еще составлял шесть лет.

Таким образом, ровно через 11 веков после начала славянской письменности и «призвания варягов», как раз в год первого полета человека в космос, вопрос всеобщего среднего образования в России был решен.

Кстати, сам первый космонавт мира пошел в школу 1 сентября 1941 года в деревне Клушино под Гжатском, здание школы было здесь только что построено, ранее специального помещения для учебы в селе не было. Через месяц деревню заняли немцы, здание местной школы они сожгли при отступлении весной 1943 года. Поэтому среднюю шестилетнюю школу Гагарин окончил уже только в мае 1949 года — к тому времени повсеместный переход на всеобщее семилетнее обучение в послевоенном СССР еще не был завершен.

Именно в 60-е годы XX века мир впервые увидел наглядные результаты развития советского школьного образования. Будущий президент Джон Кеннеди в 1962 году, тогда еще конгрессмен, после полета Гагарина объяснял гражданам США: «Мы оказались в кризисной ситуации. Голая правда такова, что мы подвергаемся величайшей опасности проиграть титаническое соревнование с Россией. Не будет преувеличением сказать, что битва, которую мы ведем сейчас, может быть выиграна или проиграна в школьных классах Америки...»

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости