Новости – Люди

Люди

«Дед знал, что немцы строят мостовую, но никогда к ним не подходил»

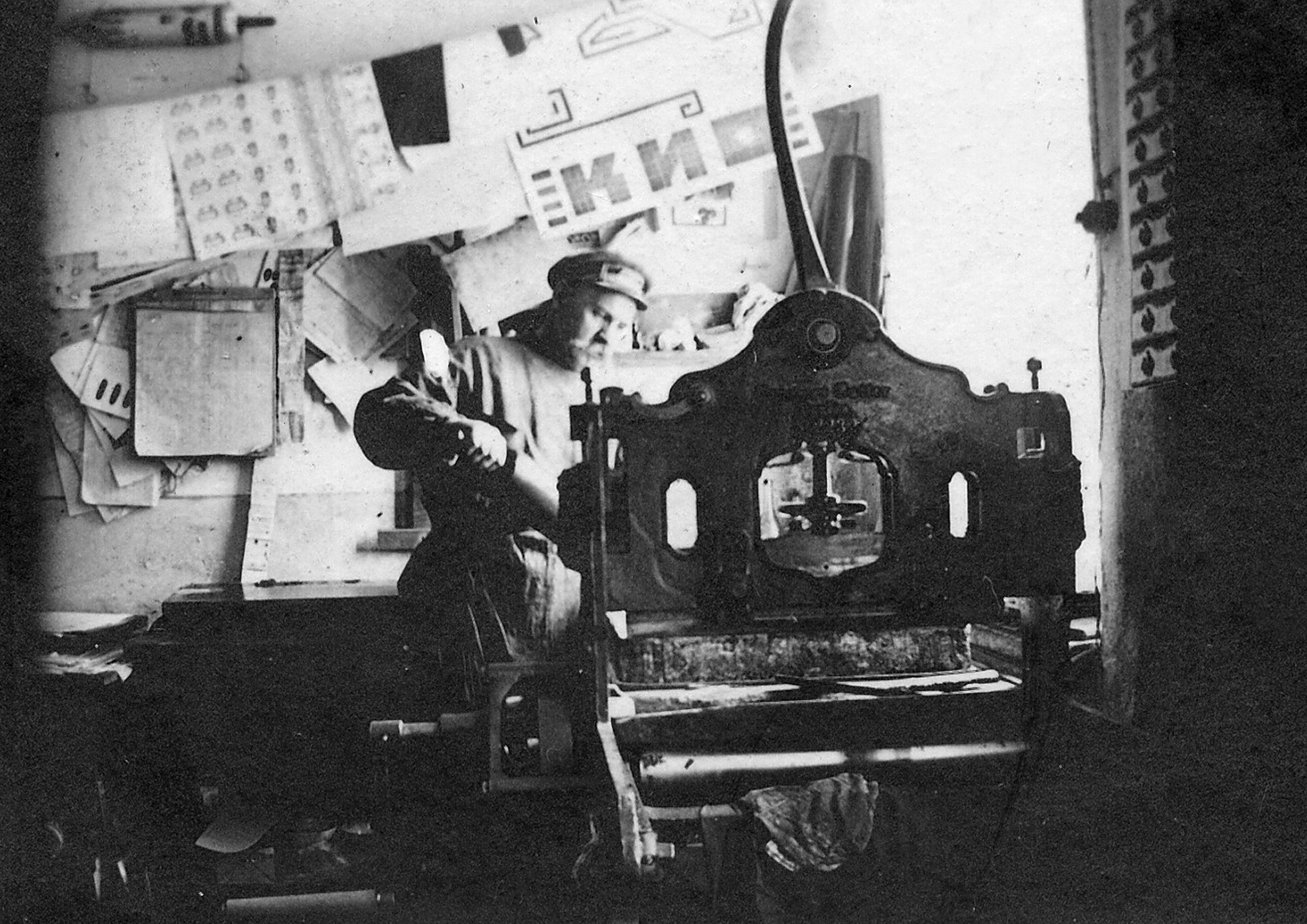

Фото: из личных архивов Татьяны Криницкой

Внучка Михаила Риттера — о жизни знаменитого деда, основателя лучшей костромской типографии, и о том, как жилось ей с немецкой фамилией во время Великой Отечественной войны

28 ноября, 2014 11:19

13 мин

Михаил Федорович Риттер — немец по происхождению — родился и вырос в Костроме. Здесь же он создал самую известную образцовую типографию. Именно Риттер изобрел метод нанесения печати на камень и предложил новый экономный способ печати, который частично используется до сих пор. «Русская планета» встретилась с последним прямым потомком костромского рода Риттер. Татьяне Матвеевне по мужу Криницкой, а в девичестве Риттер сегодня восемьдесят пять лет. Несмотря на свой возраст, она отлично выглядит и славится среди родных и близких великолепной памятью.

Комод Григорова, домашний оркестр и русско-народные песни

– Сколько себя помню, мне всегда и мама, и дед говорили: «только молчи, не рассказывай никому ничего». Вот я и молчала до этого года. Это сегодня можно в открытую заявлять, что ты российский немец, а тогда мы даже думать об этом боялись. О своих немецких предках я узнала довольно рано, но совсем немного, а именно то, что они переехали жить в Императорскую Россию во времена царствования Алексея Михайловича, в XVII веке. Жила семья сначала в Москве, а потом в Санкт-Петербурге, оттуда в XIX веке в Кострому приехал мой прадед — Федор Риттер. Он был уже обрусевший, с русским именем. Дед, Михаил Федорович, родился 14 февраля 1871 года уже в Костроме, здесь же женился, и у него родилось трое детей — Ксения, Маргарита, моя мама и Владимир. А я родилась в 1929 году. Несмотря на то, что я была первая внучка, меня совсем не баловали, потому как была я внебрачным ребенком. Семья у мамы и моего отца не сложилась. Говорят, он был каким-то высокопоставленным человеком, но больше о своем отце я ничего не знаю. Но, не смотря на всю строгость, все-таки больше всех со мной возился именно дед, а еще тетка Ксения.

У нас была большая семья. У деда — пять сестер и брат. Я, мама, тетя Ксения, дядя Владимир Михайлович, дед и бабушка жили в большом двухэтажном доме на Сенной, 25. В доме стояла типичная для того времени мебель, правда в углу был большой комод. Это комод Григорова. Когда усадьбу костромских дворян разоряли, комод, чтобы уберечь, отдали моему деду на сохранение. На него не то, что бы положить что-то нельзя было, его даже трогать не разрешалось. Дед строго-настрого всех предупредил. А еще у него было любимое кресло. Красивое такое, большое. Где это все сейчас мне неизвестно. Дом до сих пор стоит, но он уже очень старый и ветхий.

У нас был домашний оркестр, дед играл на балалайке, дядя Владимир Михайлович на домре, тетя Ксения на гитаре. Играли в основном русские народные песни, немецкие были под запретом. Иногда я слышала, как в доме разговаривали по-немецки, но как только я входила сразу переходили на русский. Правда, дед меня как-то пытался учить разговорному немецкому, но в институте мои навыки быстро позабылись.

О работе дед со мной никогда не разговаривал. Я знаю только, что в 1905 году он печатал революционные листовки, но говорить об этом у нас было не принято. Все знали, что до революции у деда была своя типография, по словам бабушки, жили неплохо, но и особого шика не было. После революции он отдал свою типографию советской власти, а сам стал простым рабочим на ней. Жили тоже неплохо. Моя бабушка была известной в городе повитухой-акушеркой. Ее очень ценили в медицинских кругах. Все праздники костромские медики справляли в нашем доме, потому что бабушка была еще и хорошая кулинарка. Детей к столу не подпускали, но были большие, веселые гулянья. Все это прекратилось, когда в 1936 году моего отчима Александра Аставьева арестовали. После этого к нам никто не приходил, и вообще старались не общаться с нашей семьей. Моя мама вышла за него замуж, когда я была еще совсем маленькая, я называла его папой, а он меня дочкой. Он работал заведующим отделением банка. А взяли его «за язык». В пьяной компании сказал что-то лишнее, а один в ней оказался предателем. На следующий день уже всех забрали. А наша семья стала не только с немецкими корнями, но еще и с репрессированным. Если бы вы только знали, что это означало в те годы! У мамы и отчима к тому времени уже родилась дочь Ольга, она была младше меня на пять лет, она и мама носили уже фамилию Астафьева, а я так и осталась Риттер. Маму не брали на работу, самое большое — она работала два месяца, а потом опять искала место.

Мы жили в доме деда. Он к тому времени уже вышел на пенсию и все свободное время проводил в своем саду и я вместе с ним. Я точно могу сказать, что черную рябину в Кострому завез мой дед. Он очень этим гордился. Именно у него у первого появилась черноплодка, а привез он ее из Мичуринска. А еще мы с дедом часто сплавлялись на байдарках по Черной речке и ходили на раскопки. Он увлекался историей и вел свои нелегальные или легальные — я точно не могу сказать — раскопки в районе Некрасова. Мы находили там достаточно интересные вещи, например, костяной ножик, или миску, или часть одежды. Все находки он собирал, но куда относил, я не знаю. Вообще он мне никогда ни с кем не знакомил из своих коллег, хотя знакомых у него было очень много, считал, что так будет лучше для меня. Единственный, кого я знала из его друзей — это Дмитрий Ильич Пряничников. Они оба занимались фотографией. Фотографировали и меня маленькую и виды Костромы, делали открытки. У нас в доме был огромный альбом, полностью забитый работами деда. У меня сохранились лишь фотографии, сделанные во времена приезда в Кострому императорской семьи.

Однажды мне дед признался, что имеет прямое отношение к установке памятника Ленина, что он лично принимал участие в его изготовлении. А вообще для меня было неожиданным открытием, когда уже в шестидесятых годах, когда я пошла по поручению учительницы моего сына, переплетать один журнал в мастерскую, которая находилась в одном из зданий Красинского завода, я увидела станки с надписью «М.Ф. Риттер». Станки огромные, они навсегда врезались в мою память. Потом я совершенно случайно наткнулась на эти же станки уже в библиотечном фонде на Фестивальной. Я тогда жутко боялась, что кто-то узнает, что я тоже Риттер. И этому были причины. Меня ведь даже в школу брать не хотели, все учебные заведения отказывались учить внебрачную дочь, с немецкой фамилией из семьи репрессированного. И только рабоче-крестьянская пятая школа, директором которой была Глафира Яковлевна Цимберг, взяла меня. Навсегда запомню ее имя и имя моей первой учительницы Антонины Львовны Горской, которая иногда провожала меня домой, потому что идти было далеко.

Когда в сорок первом пришла война, дед был еще жив. Он умер в 1948 году. У него из-за типографской работы было сильное отравление свинцом, нередко случались приступы сильной головной боли. Во время них он закрывался у себя в кабинете и кричал криком, никого к себе не впускал, только меня. Я тогда заходила с важным видом в белом теткином халате, брала градусник и ставила ему, потом начинала гладить его по голове, и он успокаивался, затихал. Уже тогда я решила для себя, что стану врачом.

Практически сразу после начала войны, я тогда училась в классе шестом, меня стали дразнить «немкой-фашисткой». Это было тяжелое и страшное время. Только четыре девочки со мной общались, мы дружили с ними до последних дней, сейчас из живых осталась только я одна. А тогда мы забирались на самое высокое здание в Костроме, оно стояло на улице Шагова, и с него можно было увидеть, как бомбили, и как горел Ярославль. У нас были в руках лопаты и ведра с землей, нам показывали, как надо засыпать бомбы. Слава Богу, что нам не пришлось этого делать. А тревоги в Костроме были. Я даже помню, как мама нам сшила рюкзачки, в которых было все самое необходимое — документы, рубашка, теплое белье. Как только мы слышали сирену, сразу бежали в бомбоубежище, а вокруг школы был вырыт огромный ров, во время тревоги все дети прыгали в него. Однажды я так испугалась, что выбралась из этого рва и с криками «мама» побежала на улицу Кооперации, где в то время она работала. Меня пытались поймать, но не успели. Так я и бежала со слезами и криками….

Во время войны на мне были хлебные карточки. Пункт выдачи был в доме напротив Шаговского пруда, там и сейчас магазин. Я ходила ночью и занимала очередь, на ладони писали номер чернильным карандашом, или на спине мелом. Ночью была перекличка, и не дай Бог пропустить ее. Пропустишь — все, иди в конец очереди. У меня было так несколько раз.

А еще были ночные дежурства во время войны. Мы с мамой ходили по улицам всю ночь до рассвета и смотрели, во всех ли домах наглухо занавешены окна, чтобы не было ни одного просвета. Когда находили, стучали в дом и закрывали занавески. Маме было страшно ходить одной, потому что во время войны в городе орудовала банда «Черная кошка», люди моего возраста прекрасно помнят, как все костромичи боялись ее. Бандиты в основном грабили людей, но иногда случались и убийства.

Сейчас мало кто знает, но во время войны в Малышкове было немецкое посольство, к нам свозили всех дипломатов, и уже из Костромы отправляли в Германию. Об этом в газете однажды писали, она должна сохраниться в архивах. А еще немцы построили нам булыжную мостовую, где сейчас фонтан установлен. На всю жизнь запомню этих людей. Я тогда не знала, что они из Германии, мне было жалко их по-человечески. Грязные, оборванные, голодные они таскали эти камни, некоторые падали без сил. У нас дома вся еда делилась на пайки — кусок хлеба и картофелина на каждого. Так вот, я свой паек заворачивала в платочек и несла им. Сейчас уже об этом можно говорить, а тогда я даже маме не говорила. Вы бы видели, как они хватались за мой платочек. Меня конвой пропускал, ничего не говорил. Дед знал, что немцы строят мостовую, но никогда к ним не подходил. Не знаю — боялся или просто не хотел разговаривать. Ведь его сын был на фронте. Дядя Владимир Михайлович воевал в пехоте и получил ранение в руку. А тетя Ксения вообще была очень интересная женщина. Она всегда носила фамилию Риттер, так замуж и не вышла. Вначале тридцатых годов она была единственной женщиной, которая участвовала в строительстве костромского железнодорожного моста. Ей разрешили участвовать в кессонных работах на дне Волги. Она была инфекционист, и как она попала туда — для меня до сих пор большая загадка. Она участвовала и в финской войне, вернулась оттуда в чине майора после страшной контузии, из-за которой впоследствии резвилась болезнь Паркинсона. Ей разрешили работать только в санэпидстанции. Поскольку писать она не могла, а надо было составлять акты, писала за нее я. Так я и училась медицинскому делу с десяти лет. А еще во время войны дед делал самодельные ручки. В деревянную заготовку как-то врезал перо, и получалась чернильная ручка. Он продавал их на сенном рынке.

В семнадцать лет, в 1947 году, за год до смерти деда, я уехала поступать в медицинский институт в Ярославль, и так получилось, что больше в дедов дом я не вернулась. Это был год демобилизации и наш курс называли военным, потому что большинство студентов были уже взрослые мужчины и женщины, которые прошли войну и только малая часть «зеленых». Нас, девчонок, очень берегли, один фронтовик даже сказал: «Эти девочки – наше детство», — поэтому нас ни кто не обижал. Тогда я даже перестала бояться, что я Риттер. Преподаватели к нам относились по-особенному, у нас была военная дисциплина. После окончания института меня по распределению сначала направили в Казахстан. Комиссия в первую очередь смотрела на фамилию. Увидев немецкую, решили отправить подальше. Но я пришла и сказала, что не переношу жару, и тогда меня направила в Архангельскую область. Это, конечно, была ссылка. В самом Архангельске, увидев фамилию Риттер, меня отправили в самый дальний уголок области, где за всю историю существования не было квалифицированных врачей. Я приехала туда молоденькой девочкой с косичками с романтичным настроем, но через неделю вся романтика с меня спала. Кроме местного населения, там жили немцы Поволжья, татары, молдаване, армяне, западные украинцы, сосланные еще в тридцатые годы и староверы. Когда я заходила в больницу то медсестры шептались: «Риттер?! Может быть, она шпионка?». Тогда я снова стала бояться своей фамилии. Оттуда обратно в Кострому меня увез мой будущий муж Константин Криницкий. Так в 1955 году я вернулась в Кострому и стала Криницкой. Мои сыновья — старший Алексей и младший Иван, уже крепко стоят на ногах. Слава Богу, что им никогда не пришлось испытывать страха за свою жизнь из-за немецкого происхождения, да и российскими немцами они оба себя не считают. Можно сказать, что младший пошел по стопам своего прадеда, у него, как и у деда, свое собственное дело, правда, связанно оно не с типографией, а с торговлей. Ну и оба они у меня, и все шесть внуков любят фотографировать — сейчас это так легко.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости