Новости – Люди

Люди

«Серая зона» радиации

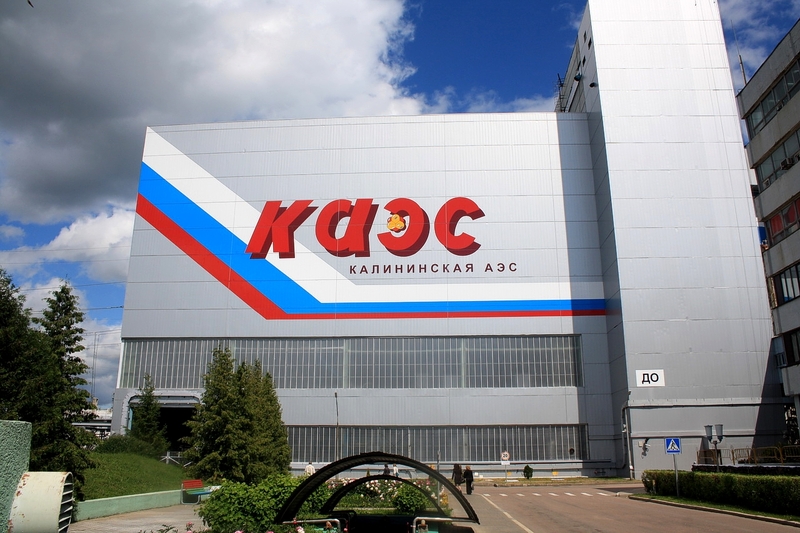

Фото: atomic-energy.ru

Специалист атомной отрасли рассказал «Русской планете», насколько опасны эксперименты, проводимые на Калининской АЭС

23 января, 2014 19:02

8 мин

Весь прошлый год Калининская атомная станция (КАЭС) в городе Удомля работала в пилотном режиме: ее второй (год ввода — 1987) и третий (год ввода — 2005) энергоблоки работали в экспериментальном режиме повышенной мощности, вырабатывая 104% от проектных нормативов. Резон атомщиков понятен: больше мощности — больше энергии — больше прибыли.

Ситуацией заинтересовались экологи. Оказалось, что концерн Росатом запланировал по всей России не только строительство нескольких новых станций «с нуля», но и модернизацию уже существующих. Она заключается в трех составляющих: строительство новых энергоблоков на уже существующих станциях, повышение от предусмотренной проектировщиками мощности уже находящихся в эксплуатации реакторов и продление срока их службы.

До недавнего времени все три составляющие планировалось реализовать на КАЭС.

На данный момент от одной идеи — строительства еще 4 энергоблоков — атомщики пока отказались. Остальное осталось в силе — два энергоблока будут работать на повышенной мощности, срок эксплуатации первых двух блоков, находящихся на пороге тридцатилетия, будет увеличен. В том числе для этого первый блок (год ввода — 1985) находится на очередном ремонте.

В конце прошлого года в Удомле состоялись общественные слушания, на которых неожиданно выяснилось, что атомщики из-за перенасыщения озер-охладителей уже вынуждены закачивать тритированную воду под землю.

– В действующем российском экологическом законодательстве по отнесению радиоактивных веществ к радиоактивным отходам существует «серая зона», — рассказал «Русской планете» эколог Андрей Ожаровский. — Что это означает на примере Калининской АЭС? Там удельная активность закачиваемых под землю отходов составляет 152000 Бк/л. В относительных цифрах получается любопытная картина. Эта активность в 15 тыс. раз выше природной фоновой концентрации трития, в 20 раз выше уровня вмешательства, установленного Нормами радиационной безопасности, то есть уже требуется проведение защитных мероприятий. Однако — внимание! — эта цифра в 6,5 раз ниже той планки, за которой появляются основания отнести сточные воды к радиоактивным отходам. К сожалению, зачастую российское законодательство слишком мягко относится к атомной промышленности. Надо признать неприемлемость закачки в подземные водоносные слои в качестве нерадиоактиваных отходов тритиевой воды, которая даже при 20-кратном разбавлении будет опасна. Надо предпринимать меры по прекращению выбросов и сбросов трития с АЭС страны.

За подробным разъяснением ситуации «Русская планета» обратилась к специалисту атомной отрасли Леониду Подушкову, проработавшему в ней 35 лет. Леонид Иванович называет себя «хронометристом в части двух предприятий — подземной АТЭЦ ГХК и Калининской АЭС».

– Леонид Иванович, насколько велика опасность эксперимента по повышению сверхнормативной мощности двух реакторов КАЭС? Усугубляет ли проблему, что в таком режиме реакторы, по-видимому, будут работать и сверх установленного срока службы?

– Считаю, в проекте уже заложен резерв, учитывая практику советской промышленности. Кроме того, в процессе эксплуатации энергетических объектов АЭС ведется необходимый контроль. В качестве примера приведу продолжительность работы двух «долгожителей» — Обнинской АЭС и АТЭЦ ГХК (Атомная теплоэлектроцентраль Горно-химического комбината — Примеч. ред.), когда был превышен первоначальный 30-летний срок эксплуатации, который для Обнинской составил 48 лет (1954— 2002), а для подземной станции 46 лет (1964 — 2010). При этом АТЭЦ была выведена из эксплуатации не из-за «дряхлости», а в соответствии с соглашением между США и СССР по выводу из работы реакторов, нарабатывающих оружейный плутоний. Это был последний в мире работающий реактор такого типа.

– На что новые условия работы реакторов усиливают нагрузку: на само «железо», персонал, экологическую обстановку, систему защиты станции?

– Нагрузка увеличивается на металл корпуса реактора и трубопроводы первого контура.

– Представители АЭС признали, что перенасыщенную тритием воду закачивают под землю. Это в принципе законно?

– Закачка на глубину 1,4 км в плотные слои глины не противоречит требованиям законодательства. В России уже функционируют подобные «схроны», к примеру, на площадках в Димитровграде Ульяновской области, на Сибирском химическом комбинате в городе Северск Томской области (ранее Томск-7). Однако на КАЭС хватает и других проблем. На озерах Песьво и Удомля достигнут предел тепловой нагрузки. Появились градирни, увеличились безвозвратные потери воды из водоемов. Прошли обсуждения в связи с предполагаемым сооружением еще четырех энергоблоков рядом с КАЭС. Я считаю, что это «перебор». Появляется фактор, существенно влияющий на климат в близлежащих населенных пунктах, в том числе в городе энергетиков. Кроме того, это стратегическая ошибка — концентрация такого количества энергоблоков на одной площадке. И совсем уж «смешно», что Удомля получает электроэнергию от бологовской подстанции по ЛЭП протяженностью более 50 км, проходящей по лесам и болотам, а действующая АЭС находится на расстоянии около 5 км от городской подстанции. Существующий вариант — проигрышный и с точки зрения экономии электроэнергии, и с точки зрения надежности электроснабжения.

– Случались ли аварии на КАЭС?

– Случаи аварийных остановок энергоблоков на КАЭС были — такое имеет место в процессе работы электростанций. Но на КАЭС не было аварий, аналогичных Чернобыльской или Фукусимской, или аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Была, например, аварийная остановка первого энергоблока 11 мая 1984 года, через два дня после пуска реактора, из-за самопроизвольного открытия предохранительного клапана на компенсаторе давления. Не буду «расшифровывать» подробнее — это понятно все же для специалиста. Отмечу лишь, что операторы КАЭС сработали значительно лучше, чем американские операторы на «Три-Майл-Айленд» при такой же аварии на реакторе такой же мощности и типа. Тогда из четырех барьеров безопасности были повреждены три, и пришлось перегружать ядерное топливо из-за расплавления оболочек ТВЭЛ (тепловыделяющего элемента — Примеч. ред.); на КАЭС поврежден был только один барьер. Случаются и аварии, где причина — человеческий фактор (я называю их рукотворными). Их последствия — недовыработка электроэнергии, дополнительное расходование материальных и трудовых ресурсов. Мне не известны аварии на КАЭС, которые привели бы к заметному радиационному загрязнению за пределами станционной площадки.

– За последние 10 лет в обществе сложился стереотип, что безопасность атомных станций России держится на «честном слове». Вы согласны с этим?

– Нет. Считаю, что система радиационной безопасности на КАЭС сложилась и является эффективной, ей уделяется необходимое внимание. В ноябре прошедшего года директор КАЭС М.Ю. Канышев был отмечен в России как «человек года», в том числе за высокий уровень экологической безопасности.

– За годы работы на КАЭС какое мнение об атомной энергетике у вас сложилось? Нужно от нее отказываться, или, наоборот, развивать дальше?

– Быть может, когда-то в будущем человечество придумает способ выработки электроэнергии более совершенный технически и экологически, нежели на современных ТЭС, ГЭС и АЭС, но на данном этапе АЭС конкурентоспособны, в том числе в экологическом отношении. Конечно, есть проблемы в обращении с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами. После Чернобыльской, а затем и Фукусимской аварий были периоды «охлаждения» к АЭС. Но показательно, что, например, недавно было подписано соглашение о сооружении новых энергоблоков на венгерской АЭС.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости