Новости – Люди

Люди

Сильно испуганные растения

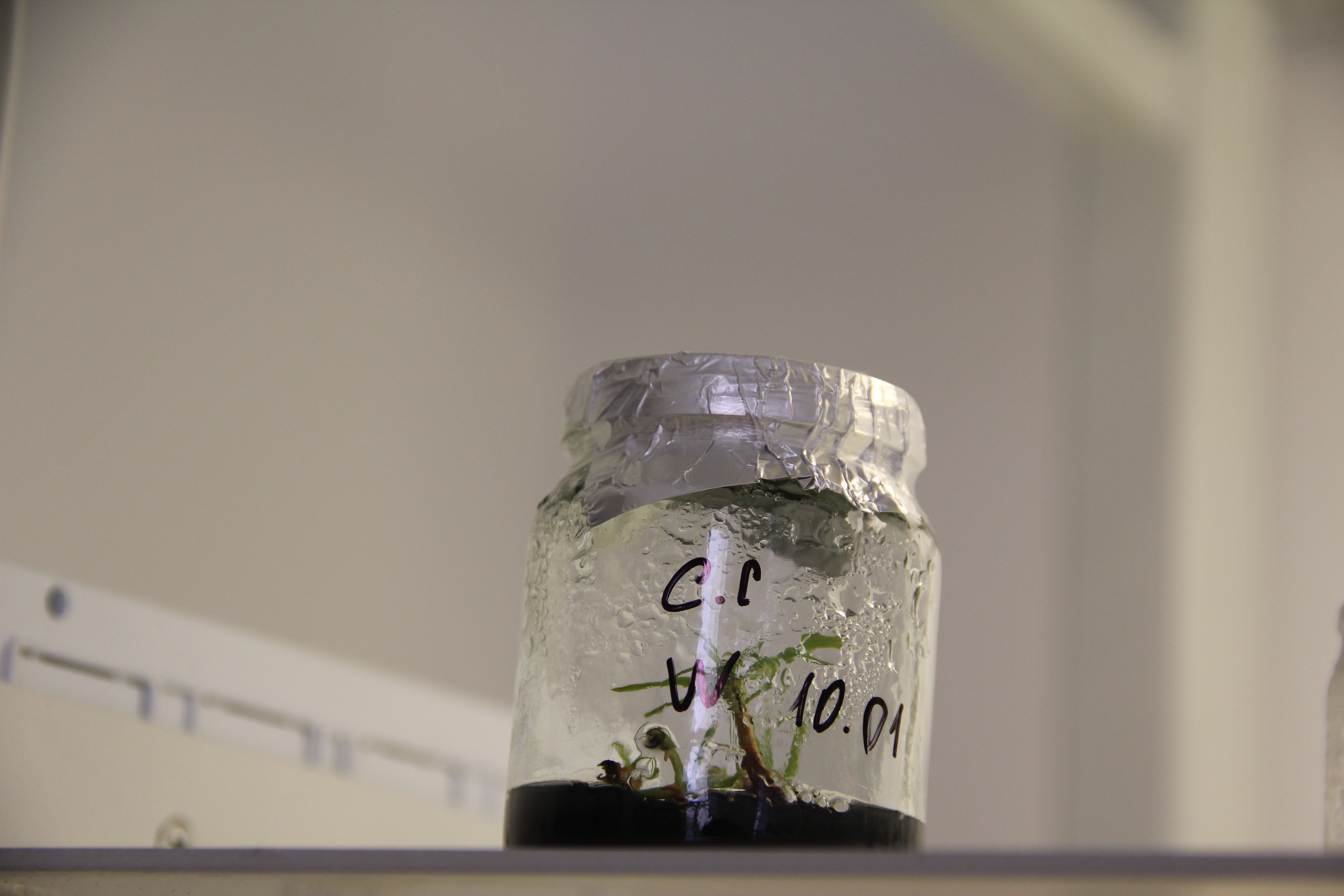

Осина в банке. Фото: Ольга Смирнова

Костромские ученые рассказали «Русской планете», как создают клонированные леса и спасают ягоды от стресса

3 апреля, 2014 12:21

11 мин

Корреспондент «Русской планеты» побывала в микробиологической лаборатории в Костроме, снабжающей российские регионы удивительными растениями. В пробирках на стеллажах научного центра расположились клонированные деревья, гигантские ягоды и экзотические цветы, которые поражают своими необычными свойствами.

С 1784 года на набережной реки Волги в Костроме стоит красивый трехэтажный особняк, построенный местным купцом Стригалевым. Во времена императрицы Екатерины II здесь размещалась крупная полотняная мануфактура с годовым оборотом в 100 тыс. рублей. К середине XIX века потомки купца обеднели, и здание за долги отошло Костромской духовной семинарии. После революции 1917 года под гулкими каменными сводами старинного дома расположился педагогический институт, ныне Костромской государственный университет (КГУ) имени Некрасова. Проезжая мимо, мало кто догадывается, что сегодня в недрах исторических коридоров-лабиринтов расположилась суперсовременная лаборатория биотехнологий, специалисты которой занимаются клонированием растений.

– Вы не переживайте, здание еще довольно крепкое. Но когда рядом по коридору идут девушки на каблуках, это, конечно, чувствуется: пол трясется, — говорит руководитель лаборатории биотехнологий КГУ, кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Зонтиков.

Научные достижения ученых КГУ стали известны широкой публике в конце прошлого года, когда в костромском музее природы открылась первая в истории региона выставка клонированных растений.

– Поводом для создания лаборатории стал вопрос о возможном строительстве в Нее целлюлозно-бумажного комбината, — продолжает свой рассказ Зонтиков.

Клонированием осины ученые занялись потому, что именно эта древесная порода благодаря быстрому росту и возможности обойтись без отбеливания должна была стать основным сырьем для будущего целлюлозного предприятия-гиганта. Но так получилось, что ЦБК под Костромой в итоге решили не строить, а уникальными разработками местных ученых заинтересовались не только в России, но и за рубежом.

– Работы по выделению высокопродуктивных клонов триплоидной осины начались в России где-то с конца 1980-х годов. Они обладают ускоренным ростом, устойчивостью к сердцевидной гнили. Но эта осина не размножается семенами. У нее не два, а три набора хромосом, поэтому семена не получаются. Посадочный материал в России вообще отсутствует. Единственный метод его получения — клональное микроразмножение в стекле, — объясняет ученый.

Лаборатория биотехнологий по своим размерам невелика. В трех небольших помещениях размещается компьютерная техника, стеллажи с опытными образцами и оборудование для подготовки специальных питательных сред.

– Суть метода клонирования — микрочеренкование. У растения берется почка, стерилизуется, помещается на питательную среду, и через некоторое время получаются побеги. Потом они адаптируются в теплице, доращиваются и высаживаются на плантацию. Из одной почки за год в можно получить более миллиона штук, — пояснил руководитель лаборатории.

Созданные костромскими учеными клоны обладают поразительными свойствами. Если в природе осина вырастает в лучшем случае до 30 м, то клонированные образцы триплоидной осины достигают в высоту 37 м. При этом использовать обычную осину для промышленных целей можно, когда дереву исполнится 41 год, а триплоидная осина становится деловой древесиной вдвое быстрее — уже в 25 лет. Но самое удивительное в том, что для достижения таких результатов ученые не меняют генную структуру растений. Они ездят в экспедиции в глухие леса, где отбирают самые сильные и крупные природные экземпляры, которые в дальнейшем клонируют.

– В первые три года растение «выстреливает» в росте за счет того, что в питательной среде содержатся полностью сбалансированные макро- и микроэлементы, витамины, углеводы. Выигрыш по скорости получается огромный, — поясняет Дмитрий Зонтиков.

Состав созданной питательной смеси ученые держат в строжайшем секрете — он содержит научную тайну и патентуется.

– Главное условие лаборатории биотехнологий — это стерильность. Питательную среду мы стерилизуем в автоклаве при температуре 130 градусов и давлении 1,5 атмосферы. Если попадает бактерия, она размножается очень быстро, и растение погибает, — рассказывает Зонтиков.

Кроме образцов осины стеллажи в лаборатории заставлены пробирками с сибирской сосной, туей, редкими орхидеями, розами, глоксиниями, фиалками, клюквой, голубикой. Выращенные из здешних пробирок ягоды достигают невиданных в природе размеров. Например, плоды голубики вырастают до величины двухрублевых монет, при этом полностью сохраняя свой замечательный природный вкус и аромат.

– А вот это — княженика, самая дорогая плантационная ягода в мире. Ее можно собирать только вручную. Одна тонна стоит до 30 тыс. евро. Ягода очень вкусная. Растет у нас в лесу. У нее удивительный ананасный вкус. Клюква, для сравнения, стоит 2 тыс. евро, — руководитель лаборатории демонстрирует «Русской планете» опытные образцы. —

В большинстве пробирок питательная среда — полупрозрачная, но в некоторых образцах она угольно-черная. Темный цвет пробирок сигнализирует о том, что этим растениям, как и сильно испуганным людям, требуется помощь, иначе они могут серьезно заболеть и погибнут.

– Клонированное растение, если ему плохо, в результате стресса может выделять продукты обмена — фенолы, — продолжает Зонтиков. — Их адсорбирует активированный уголь, мы его добавляем специально, чтобы он оттягивал на себя эти вещества, когда растения испытывают стресс.

По словам ученых, одной лаборатории КГУ достаточно, чтобы снабдить всю Россию фиалками. Они очень легко размножаются и быстро растут. Клонирование цветов биологи считают очень перспективным направлением. В прошлом году местный тепличный комбинат даже заключил с университетом договор на клонирование роз сорта «Престиж». Осенью ученые должны были передать готовый посадочный материал заказчику. Но по каким-то причинам финальные документы оказались не подписаны, и тысячи саженцев прекрасных цветов «застряли» в университете.

– Поддерживать растение — очень затратно. Питательная среда довольно дорого стоит, нужны постоянные пересадки. Это деньги и время. Если в ближайшее время документы не будут подписаны, все эти розы (не миллион, конечно, а 15 тысяч штук), весь этот труд нам придется уничтожить, — говорит Зонтиков.

В 2011 году у костромских ученых появилась надежда получить плантацию для широкого внедрения своих уникальных научных разработок. Регион был выбран местом строительства первого в России лесного селекционно-семеноводческого центра в городе Шарье. Однако ни в 2012, ни в 2013 году новый центр так и не открылся. Как пояснил «Русской планете» руководитель регионального департамента строительства Анатолий Выпирайло, у новых региональных властей сегодня нет уверенности в том, что возведение лесного центра будет завершено в этом году. Альтернативной площадки для проведения масштабных экспериментов у костромских ученых пока нет.

– Предназначение этой лаборатории — прежде всего обеспечение образовательного и научного процесса, тогда как лаборатории при селекционных центрах не ведут научных исследований, а лишь осуществляют их перевод в практику. Сами технологии разрабатываются здесь, — говорит «Русской планете» проректор по научной работе КГУ Александр Наумов.

В университете убеждены, что в ближайшее время именно биотехнологии станут одним из самых перспективных научных направлений, обеспечивающих продовольственную безопасность страны.

– Чтобы создать хороший гибрид, например, капусты, ученому необходимо 10–15 лет. Это фактически срок активной научной жизни человека. А с помощью биотехнологий этот срок сокращается до одного-трех лет, — рассказывает Наумов.

Сегодня одним из главных партнеров костромского университета по восстановлению лесов стал Татарстан. Местные власти объявили, что в течение ближайших нескольких лет они намерены увеличить площадь покрытия своей территории лесами с 6 до 20%. Цель такого шага — не только забота об экологии, но надежда на экономический рывок в сфере лесопереработки.

В Костромской области, где более 70% территории покрыто лесом, ситуация иная. Из 11 млн кубометров расчетной лесосеки предприятия региона ежегодно выбирают лишь треть.

– Когда мы предлагаем нашим промышленникам образцы древесины, срок созревания которой до уровня деловой спелости сокращается в 2–3 раза, они жмут плечами: «А нафига нам это надо?» Поэтому работать нам приходится не с Костромой, а с Татарстаном и республикой Марий Эл, хотя хотелось бы видеть интерес и здесь, — говорит Александр Наумов.

При этом ученые подчеркивают, что от местных властей им нужны не деньги, а небольшие совместные проекты по лесовосстановлению, чтобы для высаживания опытных лесных плантаций размером в три гектара им не приходилось ездить за 800 км в Йошкар-Олу.

В 2010 году многие регионы России пострадали от страшных лесных пожаров. Хуже всего пришлось территориям, богатым торфяными запасами. Изучив ситуацию, ученые предложили выработанные торфяники использовать для плантационного выращивания осины.

– Выработанные торфяники — это бросовая земля, которая горит. Осина же удерживает влагу. Это профилактика пожаров. Осину на этих плантациях можно косить каждый год и использовать как биотопливо для получения метанола. Аналогично на этих землях можно выращивать ягоды — голубику, клюкву, бруснику, — рассказал «Русской планете» руководитель лаборатории.

Сейчас именно под Костромой, в районе бывших торфоразработок поселка Мисково появилась первая в России ягодная плантация, засаженная клюквой, голубикой, княженикой и морошкой. Но разработки местных ученых по клонированию высокопродуктивных ягод оказались востребованы не на родине, а в далеком Калининграде.

– У нас разрушен очень важный момент — переход от науки к коммерциализации, элемент внедрения. Нет структуры, которая бы перспективные технологии взяла на учет и занялась инновационной коммерциализацией. Предприятиям, которые используют передовые биотехнологии при лесовосстановлении, нужны налоговые льготы. Это как раз та ситуация, в которой власть должна иметь свою политику. Существование такой внедренческой структуры в рамках региона должно быть оправдано. Нужно не только выделять инвесторам земли на территории области — приходите, стройте завод — но должен быть и обратный процесс: собирание новых технологий, которые аккумулировала Костромская область, и предложение их вовне, — убежден Александр Наумов.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости