Новости – Люди

Люди

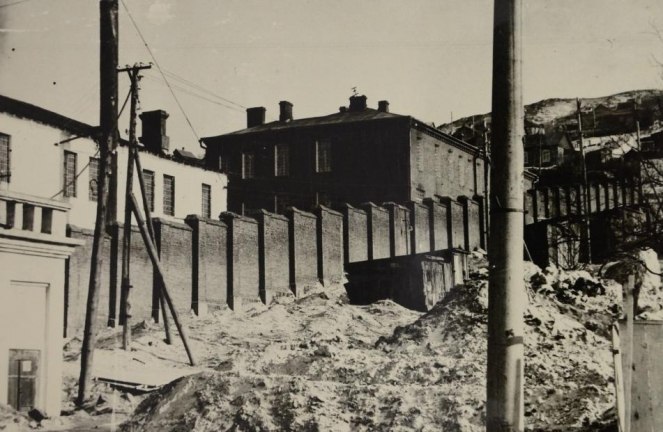

Тюрьма века

Владивостокский централ. Фото: официальная страница музея имени В.К. Арсеньева на vk.com

Почему 130 лет назад во Владивостоке не хватало мест в СИЗО

23 января, 2015 14:42

8 мин

Ветеран органов внутренних дел, подполковник МВД в отставке Николай Сидоров больше 15 лет собирает материал о приморских тюрьмах. К настоящему дню набрал на два тома книги «ГУЛАГ НКВД: анфас и профиль». К 110-летию Владивостокского централа автор представит свое исследование в музее им. Арсеньева. О том, как появились централ и другие места заключения в Приморье, Николай Сидоров рассказал «Русской планете».

– В конце 90-х годов прошлого столетия начальник Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по Приморскому краю генерал-майор Валерий Иноземцев поставил задачу организовать музей уголовно-исполнительной системы Приморского края. Интересного материала я собрал столько, что хватило не только на музей. Все, что осталось, было мною переработано, и надо было думать, что с этим делать. Музей мы открыли в 2002 году, 23 февраля, а в 2006-м возникла мысль написать книгу о сотрудниках уголовно-исполнительной системы Приморья и историю ее становления и развития.

Я работал дополнительно, изучал государственный архив Приморского края и архив управления внутренних дел. Таким образом набралось материалов на 2 тома. Туда вошла информация о сотрудниках и лагерях в Приморском крае, начиная от Владивостока и заканчивая северным поселком Пластун, островами Пахтусова и островом Рейнеке, там была детская колония. С владивостокскими тюрьмами я начал работать более подробно, по годам.

Изначально я собирал такую информацию, которая предназначалась бы для таких, как я — служащих в рядах МВД, а также для тех, кто только планирует в них вступить. Но на самом деле это такая же история нашей страны, как и вся остальная, поэтому тем, кто интересуется историей России и Приморского края, будет интересно. В том числе школьной и студенческой аудитории.

В первый период становления нашего города тюрем не было. 1880 год. Есть военный губернатор, есть городское правление, должен быть полицмейстер. А личного состава у него не было, потому что иначе надо было платить им деньги. Поэтому все функции полицейских выполняли низшие чины морских и сухопутных военных. Назначались патрули, которые и обеспечивали правопорядок.

В конце 70-х годов XIX века население Владивостока составляло около 9,5 тыс. человек, из них пять с лишним тысяч различных иностранцев, которые находились здесь не только с благими намерениями. В результате встал вопрос строительства «мест для арестования», куда надо было помещать весь этот люд, который совершал противоправные действия.

Тогда в России тюрьмы были локальные: губернские, городские, у которых не было централизованного управления. Впервые оно было установлено в 1879 году и называлось Главное тюремное Управление. Именно туда обратились власти Владивостока за помощью в организации тюрьмы, но денег им не дали, и они решили арендовать помещение.

Тогда, как и сейчас, имели место тендеры. И тендер выиграл известный тогда купец Карл Гольденштедт, чье помещение было сдано под тюрьму, расположенную в районе нынешнего стадиона Динамо. Это было в начале 1880-х годов. Помещение было рассчитано на 50 арестантов, а впихивали туда 150-160 человек. В такой ситуации властям, конечно, надо было искать новое помещение, которое бы удовлетворяло потребности. Тогда другой, американский, купец по фамилии Смит решил сдать свое помещение, где у него был магазин, находившееся в районе главпочтамта. Для Смита тогда ситуация сложилась удачно, так как примерно в это же время дума Владивостока приняла решение о выделении места для тюрьмы у подножия Содомской горы, которая сегодня называется Почтовой, или Алексеевской, сопкой.

Второй тюрьмы, рассчитанной также на 50 человек, тоже было мало. По факту, в ней постоянно находилось больше сотни. Власти снова начали думать о тюремном помещении. Стали писать, просить. Наконец главное управление согласилось выделить деньги.

Сделали проект, который оказался очень дорогим, и управление отказало в финансировании. Но позже приехал начальник Главного тюремного Управления и стал искать место под тюрьму. В 1885 году было окончательно выбрано место дальше Покровского собора за кладбищем, где начинался лес. После этого начальник уехал. Прошло еще пять лет, Владивостокская дума вновь рассмотрела предложение, согласилась с выбранным местом, но денег не было.

По утвержденному проекту деньги были выделены только в самом конце столетия. На этот раз тендер выиграл купец Леонтий Скидельский, и в конце 1901 — начале 1902 гг. было начато строительство, которое должно было закончиться в 1904 году. Но началась война. Все, что успели к тому моменту построить, пришлось в срочном порядке заканчивать и принимать, потому что военное ведомство попросило это помещение под госпиталь: поток раненых не прекращался.

Позже здание в результате беспорядков было частично разрушено, сожжено и разграблено пьяными мятежниками, с которыми не смогли справиться органы охраны.

После войны полуразрушенное и сожженное здание начали приводить в надлежащий вид, и ремонтировали его до 1910 года, в этом же году и запустили Владивостокский централ (ныне СИЗО № 1 — Примеч. РП.).

Во все времена, с самого начала организации тюрем, они страдали от перенаселенности, скученности, антисанитарии, насыщенности хроническими заболеваниями. До революции в здании не было водоснабжения и канализации, было печное отопление.

Политика новой советской власти была якобы направлена на полное освобождение от капитализма, но все места заключения, чтобы выжить, втягивались в сферу капиталистической экономики и конкуренции. Например способные заключенные, занимающиеся в хоровом, драматическом и художественном кружках, давали платные представления в народном доме творчества.

Считалось, что побегов из Владивостокского централа не было, но они были, хоть и нечастые. Служба неслась недобросовестно, поэтому создавались те условия, при которых можно было бежать. К сожалению, я не знаком со статистикой побегов.

Несколько фактов о качестве службы в системе исполнения наказаний в Приморье: в 1941 году один из руководителей лагерей умудрился отправить совершенно секретную докладную записку со случайной оказией во Владивосток, а этот «почтальон» попросил другого незнакомого человека, едущего на Вторую речку, передать пакет в место назначения. Еще пример: в том же 41-м, когда все сферы жизнедеятельности лагерей были особенно секретными, радисты нарушали порядок радиообмена, допуская передачу радиограмм от заключенных, так как начальники радиостанций не контролировали порядок оформления и приема телеграмм.

Что касается причин смертности заключенных в приморских тюрьмах, то всегда, какой бы смертью ни погиб арестант, в заключительных документах писали: пеллагра. То есть авитаминоз из-за неполноценного питания. И никто не разбирался, расстреляли его или умер своей смертью. Так как основная масса заключенных занималась на тяжелых работах, настоящая причина смерти — истощение — была всем понятна. Если взять строительство БАМа, и это не байка, то под каждой шпалой лежит человек. Можете представить себе, сколько там было погибших. И потом, у властных структур не было задачи ухаживать за больными, тем более это были враги народа, которых согласно приказу товарища Ежова надо было планомерно ликвидировать.

***

В некоторых советских исправительно-трудовых лагерях были и образцовые условия. Из книги Николая Сидорова: «В начале 1950-х на рудник “Сталинка” приехало высокое советско-партийное начальство края по жалобе прибывших на работу из западных регионов страны завербованных. Те писали, что когда их нанимали, то обещали золотые горы, а привезли и поселили в бараке, где еще недавно проживали военнопленные японцы. Бараки холодные, бытовые условия ужасные, в поселке нет бани, постельные принадлежности не меняются по 30 суток. Высокое начальство посетило и расположенный здесь же исправительно-трудовой лагерь — и было приятно удивлено условиями жизни заключенных. Тут же договорились о том, чтобы вербованных пускали в «зону» на кинофильмы, стирали им постельные принадлежности»

Материал подготовлен при содействии Исторического клуба Музея имени В.К. Арсеньева.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости