Новости – Люди

Люди

Настоящее золото Байкала

Фото: Наталья Онищенко / ТАСС

Как строилась Кругобайкалка — самая дорогая и инженерно сложная железная дорога царской России

4 апреля, 2016 07:55

6 мин

30 апреля на Кругобайкальской железной дороге открывается туристический сезон. По дороге пойдут паровозные туры, на которые возлагают большие надежды: планируется 112 поездок на паровозной тяге и еще 11 туров одного дня. В 2015 году РЖД насчитала на этом ретро-маршруте 1,5 тыс. туристов из КНР, всего же Кругобайкалку посетили за прошлый год порядка 30 тыс. человек.

Кругобайкальская железная дорога (КБЖД, Кругобайкалка) — часть Транссибирской магистрали и одна из самых инженерно сложных железных дорог в мире. На днях в Москве историк железнодорожного транспорта Юрий Егоров, прошедший всю дорогу пешком, рассказал, как она строилась и что на ней можно увидеть сегодня. За ним записала корреспондент «Русской планеты».

Сейчас Кругобайкальской железной дорогой называют тупиковый участок от станции Слюдянка до станции Байкал. До 1949 года здесь был основной ход Транссибирской магистрали, затем построили альтернативный, более короткий и безопасный путь, а КБЖД перестала быть основной артерией. Сегодня по этой дороге всего несколько раз в неделю ходит пригородный поезд, но многие специально приезжают на Кругобайкалку для знакомства с ее памятниками. Два года назад Юрию Егорову понадобилось пять с половиной дней, чтобы не спеша пройти 80 с лишним километров пути.

По словам историка транспорта, полный реестр памятников КБЖД — исторических, природных, инженерных — составляет 92 машинописных страницы мелким шрифтом. На одном километре этой дороги сосредоточено больше инженерных сооружений, чем где-либо в мире. Всего здесь построено 424 инженерных сооружения, 47 противообвальных галерей, 29 км опорных стенок, 33 тоннеля, множество мостов и водоотводных сооружений. Этот участок был самым сложным и дорогим во время строительства Транссиба.

Пока железная дорога вокруг Байкала не была построена, транспортировка железнодорожных составов через озеро происходила весьма оригинально: от станции Байкал до станции Мысовая поезда переправляли на пароме. Для переправы в холодное время года в Англии были заказаны ледоколы «Байкал» и «Ангара». «Байкал» был утерян в 1918 году, а «Ангара» эксплуатировалась до 1950-х годов и сегодня стоит в Иркутске близ микрорайона «Солнечный». Судно доступно для посещения, его опекает ВООПИиК.

– Переправа занимала около семи часов, — рассказывает Егоров. — К тому же она действовала не круглый год: ледоколы были рассчитаны на толщину льда до метра. Если было больше метра — вагоны перекатывали по льду. Прямо на лед клалась колея, лошади перетаскивали вагоны по одному. А пассажиров высаживали и перевозили на санях. Для их обогрева была построена станция Середина прямо на льду. Летом на этом месте была ровная вода!

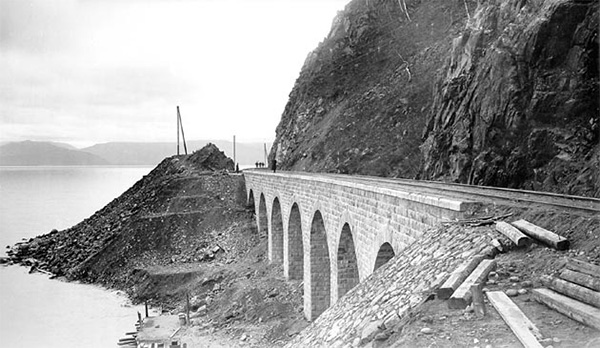

Каменный виадук на КБЖД. Фото: Михаил Крайнов (скан), фотогалерея Транссиба

Каменный виадук на КБЖД. Фото: Михаил Крайнов (скан), фотогалерея Транссиба

Как проложить дорогу вокруг Байкала, стало понятно не сразу. Несколько раз, начиная с 1849 года, для проектирования снаряжали экспедиции. Окончательно определились после изысканий 1894 года, а в 1900 году начали строительство дороги. Уже через пять лет дорогу ввели в эксплуатацию: строительство пришлось ускорить из-за начала Русско-японской войны. На каждый километр дороги было истрачено в среднем около вагона взрывчатых веществ.

– Если бы дорогу пробивали «киркой и лопатой», как иногда говорят, то ее строили бы до сих пор, — комментирует Егоров.

Итоговая стоимость одного километра КБЖД составила около 130 тыс. рублей по тем временам, что в полтора раза выше, чем на остальных участках Транссиба.

Со вводом в строй КБЖД маршрут Транссибирской магистрали вокруг Байкала был полностью замкнут, по магистрали пошли грузы, пассажирские вагоны. Кругобайкалку называли «золотой пряжкой стального пояса России».

Первоначально дорога была проложена в одной колее. В 1911–1914 годах построили второй путь, что значительно увеличило пропускную способность — до 48 пар поездов в сутки. При строительстве второй колеи впервые активно применялся новый для материал — железобетон.

– Видно, что он не новый, но стоит хорошо, не разрушается, не крошится, — делится впечатлениями историк. — А для большей безопасности на втором пути даже была противообвальная сигнализация.

Однако маршрут все равно был сложным и опасным. Информации о глобальных крушениях в истории нет, но периодически вагоны съезжали с колеи и даже падали в озеро — дайверы регулярно их находят. Вагоны, лежащие на дне Байкала, дали основания для легенды о золотом запасе России, который якобы затопил здесь Колчак.

Среди зданий с интересной архитектурой Егоров рекомендует к посещению единственный в мире железнодорожный вокзал, полностью облицованный мрамором, — он стоит на станции Слюдянка. В солнечную погоду он, говорит историк, блестит и переливается, как рафинад. «Ни один фотоаппарат не передает этот эффект», — сокрушается эксперт.

Кстати, мрамор здесь использован местный, байкальский, двух сортов. В здании вокзала есть небольшой музей Кругобайкальской железной дороги и даже гостиница для туристов.

Также в Слюдянке сохранилась эффектная водонапорная башня. Вообще водонапорных башен на КБЖД было очень много: тогдашние паровозы потребляли воды в три раза больше, чем угля, а заправляться должны были каждые 200 км. Одна заправка — около 27 тонн воды.

Паровозы времен первых лет эксплуатации КБЖД стоят на всем протяжении дороги, как памятники. Хоть сейчас дорога и используется мало, для местных жителей она — единственный способ добраться от одного населенного пункта до другого. На пригородный поезд, который ходит всего несколько дней в неделю, не рассчитывают: ездят на собственных мотодрезинах.

– Машина там бесполезна, — поясняет Юрий Егоров, — дорог нет совсем. Однажды во время похода мы услышали характерный шум и сошли с полотна, чтобы пропустить, как нам казалось, поезд. Но вдруг из тоннеля выехал стог сена на дрезине!

Кстати, пригородный поезд ходит не только редко, но и крайне медленно — со скоростью примерно 20 км/ч.

– Во-первых, этот участок железной дороги до сих пор сложный и опасный, существует опасность обвалов, — комментирует историк. — Во-вторых, все знают, что на дороге полно народу. Но отойти всегда можно: сейчас используется только одна колея из двух. А еще почти на всем протяжении КБЖД есть тропа, так что ковылять по шпалам не обязательно.

Туристам он советует пройти дорогу пешком от начала до конца, как сделал и сам: «Участок Култук–Маритуй считается самым интересным, но на самом деле выбрать из них трудно». Отправляться в любом случае следует из Иркутска.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости