Новости – Люди

Люди

«Жизни не жалко. Чорт с ней!»

«Русская планета» изучила криминальную хронику рязанских газет конца XIX — начала XX века

2 декабря, 2014 13:13

15 мин

Чтобы ознакомиться с прессой прошедших веков, корреспондент РП отправилась в научную библиотеку Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. В середине XIX века криминальной хронике не уделялось особого внимания. Только изредка встречаются объявления о людях, как сейчас сказали бы, без определенного места жительства. «Рязанское губернское правление объявляет, не окажется ли кому-либо принадлежащим бродяга Павел Иванов, замещенный по решению Рязанской уголовной палаты на 4 года в арестантскую полуроту. Приметы его: лет 34, ростом 2 аршин 5 вершков, волосы на голове черные, бороду и усы бреет, глаза карие, лицо белое, чистое, нос и рот умеренные». Подобные объявления можно было встретить чуть ли не в каждом номере «Рязанских губернских ведомостей» за 1865 год.

Если же и попадались какие-то заметки о совершенных преступлениях, то они были предельно краткими. «25 апреля, Пронского уезда, в поле, близ села Воронова, слепой крестьянин с Юракова Иван Андреев и проводник его — Козьма Яковлев убили крестьянина Дмитрия Иванова». По какой причине, каким способом, арестовали ли слепого и его проводника — никаких подробностей.

Газета «Рязанская жизнь» в 1911 году почти в каждом номере развлекала читателей описаниями бытовых происшествий. И это уже была не сухая информация, а обобщения, рассуждения, выводы.

К примеру, раздел «Уездная жизнь», заметка «Печальныя картинки».

«Печальныя картинки деревенских храмовых праздников, когда все население деревни, от мала до велика, перепивается, все еще не перевелись в Раненбургском уезде (был расположен на юге Рязанской губернии, на юге и востоке граничил с Тамбовской губернией. — Примеч. авт.). Так, на днях в Нижнем Якимце крестьяне А. Жарков и А. Симонов до того “наугощились”, что в тот же день скончались. Крестьянина же Я. Жаркова едва спасли от смерти».

Видимо, Раненбургский уезд вообще славился пристрастием к выпивке, и в одном из следующих номеров опубликована заметка под названием «Борьба с пьянством». Из нее следует, что в селе Салтыки состоялся местный сход, на котором обсуждалась проблема пьянства и распространения шинков (шинок — питейный дом, кабак, корчма. Содержание шинков называли шинкарством. — Примеч. РП). Сход постановил, что «всякий уличенный в шинкарстве, подвергается штрафу в пользу общества в размере 10 руб. и, кроме того, несет общую ответственность по суду». В дальнейших строках журналист сильно сомневается в том, что подобная мера поможет искоренению пьянства.

Тема пьянства широко освещалась и в местной прессе. Сценарий произошедшего фактически один и тот же: встретились — куда-то подались — напились — передрались. Обвинили друг друга в побоях или краже. Но не стоит думать, что рязанцы выпивали только в теплой компании. Выпивка «в одно лицо» и последствия, часто приобретающие в газетах форму юморески, освещались не менее часто.

В январе 1912 года в селе Лапотки напился церковный сторож, «старичок лет 50, Василий Дронкин». Лег поспать в теплом углу на соломе. Солома загорелась, да так, что пожар увидели крестьяне из близлежащих изб. Как ни странно, Дронкина огонь тронуть не успел, и «крестьяне разбудили его и заставили бежать к церкви бить в набат. Дронкин спьяну пустился бежать по улице… И убежал так, что его до сих пор не могут найти…» Обнаружился ли где-то 50-летний «старичок» впоследствии — не указано.

Порой за маленькими заметками просматриваются целые семейные драмы — и все, опять же, из-за алкоголя и других мелких грешков. Заметка о заседании выездного суда в город Скопин — тому подтверждение. Разбирается дело Анны Мишуниной, невестки Василия Мишунина — владельца постоялого двора. Анна обвиняется в краже 680 рублей у постояльца Ф. И. Апалькова. А дело было так: «24 февраля 1911 г. в с. Чернов, Скопинского уезда, на постоялом дворе кр-на Василия Гавриловича Мишунина остановились на ночлег приехавшие на ярмарку Ф. И. Апальков, Н. М. Карнаухов и Д. С. Черных. Первым долгом, конечно, «выпили»… Илья Карнаухов, передав имеющиеся при нем 680 руб. Апалькову, отправился в баню; Апальков с Черных остались бражничать. Апальков «разошелся» и услужливая сноха содержателя постоялого двора — Анна Мишунина еле успевала подавать им угощение.

– Ну-ка еще бутылочку! — скомандовал Апальков.

Анна отправилась в чулан за водкой. Следом за ней ушел Апальков. Вернулись они не скоро»... Друзья еще выпивали, а поздним вечером неугомонный Апальков хватился денег — их не было на месте. В краже крупной суммы из кармана постояльца заподозрили Анну. «Долго она отпиралась, но потом созналась и заявила, что Апальков отдал ей деньги “за ласки”»… Присяжные заседатели оправдали Мишунину. Простили ли ее законный супруг и свекор — неизвестно.

Город Скопин прославился и в «Тамбовских губернских ведомостях». Ольга Семенова-Тянь-Шаньская, дочь знаменитого географа Петра Тянь-Шаньского, публиковала в вышеупомянутом издании «Очерки из быта крестьян одной из черноземных губерний».

«Что касается до выпивки и вина, то на них, разумеется, все падки. Одна свадьба сколько вина съедает! Я сама видела, как на свадьбах подпаивали 9-10 летних девочек и заставляли таким способом их плясать ко всеобщей потехе. Говорят, подпаивают “для потехи” и мальчиков. Малые в большинстве случаев начинают пить из удальства. Малые, которые должны поздней осенью ехать в воинское присутствие, называются “годными”. С окончания рабочей поры вплоть до своей явки в город малый должен гулять. На эту гульбу родители выдают ему деньги, когда у него уже своих не хватает. Все “годные” одной деревни гуляют гурьбой вместе», — писала она о скопинском селе Казинка.

О происшествиях со смертельным исходом упоминала так: «Основательно пьют на Масленицу. В эту неделю все ездят к своим в гости, катаются. Весной тонут в оврагах — “в полую воду закупался”, попадают под возы — опрокинется воз на пьяного мужика — тут ему и конец».

Изучая заметки о происшествиях, касающиеся другой стороны крестьянской жизни, «не пьяной», все равно видишь какую-то беспросветную тоску и безысходность. Сожители убивают по ничтожному поводу сожительниц, неизвестные матери подкидывают младенцев к присутственным местам. Нередки описания судов, на которых разбираются жалобы матерей на своих сыновей: пьют, бьют, последние крохи отбирают. Соседи выясняют отношения из-за домашнего скота.

«На днях у домовладельца на Новой Стройке С. Ф. Горожанкина сбежал со двора поросенок и попал и попал во двор к соседу. Г. Н. Кусову. Горожанкин потребовал от Кусова возвращения поросенка. Кусов возвратил поросенка, но, как уверяет Горожанкин, «подменного» — хотя такой же породы и цвета, но «очень худого». Спор из-за поросенка переходит на раcсмотрение суда».

Невежество и неграмотность крестьян — отдельная тема в заметках «полукриминального» характера. Периодически попадаются новости о том, что в суде не смогли разобрать письменную жалобу крестьянина, пока он сам не разъяснил, чего добивается. Встречаются описания ситуаций, связанных с обращениями к бабкам-повитухам и знахаркам.

«В семье водовоза Севастьянова родился мальчик. Ребенок изводил мать своим болезненным криком. Как-то в церкви одна из молящихся старух обратила внимание на крики ребенка и предложила свои услуги “полечить”, так как ей не впервой “лечить ребят от крику”. Болезнь эта называется “младенческа”». Мать согласилась на лечение и несколько недель носила ребенка к знахарке, за лечение платила. Ребенок действительно перестал плакать — то причине лечения ли или по каким иным обстоятельствам. Но через некоторое время у мальчика заболел и опух глаз, появились гнойники. Мать понесла дитя все к той же «лекарке». «Та, конечно, согласилась полечить и произвела над ребенком дикую операцию — вырвала нарывчики и промыла “тепленькой водичкой”. Но, делая свою операцию, бабка нечаянно прорвала оболочку глаза, отчего глаз вытек и закрылся навсегда».

Хамство, воровство, избиение женщин и даже убийство не выглядят в заметках начала века чем-то «из ряда вон». Наказывали за убийство, если судить по нескольким описаниям судебных заседаний, не слишком строго — до 4 лет арестантских работ.

В мае 1911 года домовладелец В. В. Мызников вышел во двор и увидел там сожительницу своего квартиранта Никиты Мартынова — Авдотью Шкрабину. Спросил, что ей нужно, та ответила, что у нее пропал отрез ситца, и теперь она ищет пропажу. Мызникову показалось обидным, что свой ситец квартирантка ищет на его дворе.

«– Какой тебе ситец, — крикнул он на Шкрабину и схватив ее за волосы, стал бить кулаками.

На крики Шкрабиной выбежал сожитель ея Мартынов; ни слова ни говоря, он выхватил нож и всадил его по рукоятку в грудь Мызникову.

Мызников упал, обливаясь кровью. Его повезли в больницу, но по дороге он умер.

При разборе дела о Мартынове в окружном суде выяснилось, что в жизни его это уже другой случай — в первый раз он нанес раны, также в запальчивости и раздражении, крестьянину Соколову и тоже со смертельным исходом.

Мартынов признан виновным и приговорен к заключению в арестантския исправительныя отделения на четыре года».

А вот заметка о том, как крестьянин Хрисанфов устал от своей многодетности и вновь беременной супруги. Заметка называется «Семейная драма».

«На днях в деревне Зубовой разыгралась тяжелая кровавая драма в семье крестьян Хрисанфовых. Поздно вечером, когда семья Хрисанфовых собиралась ложиться спать, Евдоким Хрисанфов вызвал во двор жену свою, бывшую в последнем периоде беременности… Не подозревая ничего худого, жена последовала за Евдокимом. На удивленные вопросы жены — что хочет муж сказать ей, Евдоким, ни слова не говоря, каким-то тяжелым орудием оглушил ее, а когда несчастная упала — распорол ей острым ножом живот. Пока семейные, услыхав отчаянные крики жены Евдокима, выбежали во двор, пока поняли в чем дело — несчастная умерла…». Сам Евдоким сбежал. Правда, через 4 дня пришел с повинной и сдался самостоятельно местным властям. В заметке отмечено, что «Хрисанфов человек многосемейный, в деревне был на хорошем счету. Что вызвало эту тяжелую кровавую драму — остается загадкой».

Отдельная тема — самоубийства. В газетах за 1911–1912 годы попадается довольно много материалов об этом. Журналист Марк Криницкий (псевдоним писателя-публициста Михаила Владимировича Самыгина. — Примеч. авт.) писал, что этому явлению были посвящены психологические семинары и публичные лекции. Сам он также анализирует волну самоубийств, накрывшую большие города. Именно города, потому что у деревенских из поколение в поколение передается «единение с природой и здоровые нервы». В городах же, где процветает безработица, но человек получает много разнообразной информации, самоубийствами просто «перезаражались».

Криницкий цитирует выступление педагога и журналиста Владимира Ермилова на публичной лекции: «Убивают себя в одиночку, но вошли в моду и парные самоубийства: он убил, по предварительному уговору, ее, а потом покончил с собой. Или одновременно оба выпили яду. Убивают, наконец, себя в троем и даже в четвером (орфография источника сохранена. — Примеч. авт.). Умирают вместе подруги, решив что жизнь сера, скучна, пошла». Криницкий ищет предпосылки этой «моды»: молодежь начала века — пассивна, скучна и безыдейна, «молчит наша современная молодежь». А во всех самоубийствах он усматривает стремление к театральным эффектам, желание хотя бы ненадолго побыть в центре всеобщего внимания.

«Убивают себя среди цветов, среди веселящегося общества, в театре. Одна девушка приняла яд на могиле недавно умершего отца: одною рукою она обнимала подножие креста, другою держала опорожненный пузырек».

17-летняя Сима Давыдова из интеллигентной семьи покончила жизнь самоубийством и оставила записку, которая каким-то образом стала достоянием гласности. «В моей смерти прошу винить только мать… Не думайте, что я ушла в вечность. Я буду к тебе приходить. Отомщу за всю мою жизнь, за весь гнет. Жизни не жалко. Чорт с ней! Зато на свободе теперь. Только пусть на меня не льют грязь после смерти, — ведь «о жизни покончен вопрос».

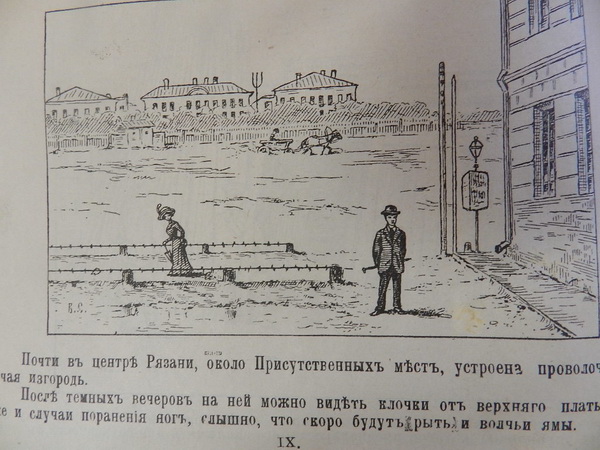

В начале XX века газеты писали не только о криминальных, но и социальных происшествиях. В «Неофициальном отделе» публиковали заметки о городских явлениях: свалках мусора вдоль дорог, антисанитарии торговых лавок, самих рязанских дорогах. Многие проблемы не просто перекликаются с нашим временем, а просто-таки «перетекли» из прошлого века в наш. К примеру, заметка об опасной питьевой воде одного из уездов Рязанской губернии.

Раздел «Уездная жизнь», заметка под названием «Егорьевские пошехонцы».

«В последнем заседании Егорьевской Думы окончательно было установлено, что вода в дома обывателей подается никудышняя: грязная, вонючая, с бактериями тифа. И что происходит это оттого, что хорошая вода забирается банщиками, а то что остается в артезианском колодце с прибавкой воды из соседнего грязного пруда, идет обывателям. Казалось бы, тут может быть одно только решение: не отпускать банщикам, как это было прежде, воды. Но егорьевские пошехонцы «полезли на сосну Москву смотреть», — решили произвести анализ воды из пруда.

Что ж.

Пока будут “анализировать”, может быть, человек 10 еще помрет. Беда не велика».

Соискатель на звание кандидата филологических наук факультета журналистики СПбГУ Кристина Азарскова прокомментировала возникновение подобных «острых» новостей с точки зрения истории развития рязанской журналистики.

– Как известно, вплоть до конца XIX века в большинстве губерний единственными средствами массовой информации были официальные, точнее, даже официозные издания, а именно — губернские и епархиальные ведомости. Конечно же, они были подцензурными, со строгой программой, одобренной в столице. В основном программа исключала какие-либо новости из местной жизни, кроме, например, новостей торговых, сельскохозяйственных. Несомненно, потребность в местной информации была, поэтому разделы хроник и новостей из уездов входили в программу всякого частного издания, которые возникали или пытались возникнуть в губерниях уже после затяжного времени реакции 80–90-х годов.

Нельзя сказать, что тогда к подобного рода материалам относились как к «криминальным». Для частной прессы в эпоху зарождающейся конкуренции подобного рода публикации могли служить средством привлечения читателя, а могли и отражать уже назревшие в обществе проблемы, следствиями которых и были сюжеты таковых заметок или больших остросоциальных статей.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости