Новости – Люди

Люди

«Кто-то должен курлыкать в глуши»

Фото: Светлана Розит

Костромской писатель Михаил Базанков — о провинциальной интеллигенции и современной литературной жизни

29 сентября, 2014 14:07

13 мин

Михаил Базанков возглавляет костромскую региональную писательскую организацию. Его рассказы и повести, например, «Чудеса в решете» или «Признание в любви» известны далеко за пределами нашей страны. Он пишет о провинциальной жизни, о людском мировоззрении, уделяя внимания даже мелким деталям бытия, именно в них раскрывается характер и душа главных героев его произведений. «Русская планета» поговорила с Михаилом Базанковым о провинциальных писателях, костромской интеллигенции и современной литературной жизни.

– Вы стали издавать первые рассказы без литературного образования, и лишь спустя годы окончили профессиональные курсы. Для писателя важно профессиональное образование?

– Дорога писателя, его жизненный путь — это процесс образования. От высшего столичного просвещения я возвращался в свой дальний район с опытом публикаций в периодике, с премией от журнала «Волга» за роман, опубликованный в двух номерах и отмеченный как лучшее произведение года. Было вдохновение, радовался тишине, творческому уединению для замыслов. Высшее просвещение надежно крепилось на жизненную основу: интересно складывалась судьба. Будто преднамеренно освоено близкое родное пространство — помогла работа собственным корреспондентом областной газеты. Литературой увлекался со школьных лет. У нас был «волшебный» преподаватель Геннадий Васильевич Румянцев, как я потом узнал, он и писал повесть «Лес шумит». Сочинительством заразился, наверное, от него. Мне хотелось понять свои возможности. Писательству не учат, но надо было овладеть ремеслом, и я попытался поступить на заочное отделение литературного института, но тогда были конкурсы… Дальше пошло само собой. На художественно-графическом факультете общался с художниками, постоянно участвовал в костромских литературных объединениях, печатался в литературной газете.

– В юности многие пишут стихи, повести, рассказы. Как вы думаете, каждому стоит продолжать писать?

– Во-первых, Всевышний никому не давал право кого-то «прихлопывать». Человек сам постепенно убеждается — нужно ему писать или нет. У каждого свой срок, у каждого свой путь. В творческой судьбе, как теперь я понимаю, ничего случайного нет, все имеет свою закономерность. Для творческой судьбы необходима необычная внутренняя жизнь, которая дает тебе возможность ощущать себя в чем-то отличным от других: а я вот об этом думаю иначе, другие скажут научным языком, а я скажу по-своему, так, как моя душа это воспринимает. Для того чтобы более или менее заниматься литературой, и надо чувствовать особенность своего восприятия.

В литературе нет разграничения по возрасту, всегда в ней вместе детство, юность и зрелость. В первую очередь не о себе ведем разговор, а о деле. Даже обласканные рекламным успехом в столице признают, что подлинная, некоммерческая литература сегодня на периферии создается летописцами народного самочувствия, национального самосознания, она — история государства в судьбах, философия выживания. В меру сил оберегаем ее в лучших традициях, заботимся о литературном наследии от костромской земли, сохраняем ориентиры для молодежи.

Сейчас в области сорок активных писателей, более половины из них имеют подтверждение профессионального уровня от российских и зарубежных изданий. Под нашей заботой наследие более восьмидесяти известных поэтов и прозаиков, и классики есть и Лауреаты Государственных премий. Составляя именной словник за три столетия, я узнал особенности каждой судьбы. И работу почти всех начинающих литераторов знаю, многих представлял читателям в изданиях. Под вниманием напряженно работающие литобъединения, актив из 160 авторов, пятнадцать из них после семинаров имеют сборники, шесть — кандидаты в Союз писателей. По конкурсам выделяю около десяти юных авторов на перспективу роста. Количество с отсевом переходит в качество, но все, кто под вниманием — неравнодушные земляки. Через многие годы проходит интерес к поэтическим индивидуальностям. Всегда радуют откровения Владимира Кострова, Леонида Попова, Анатолия Беляева, Виктора Лапшина, Евгения Разумова. С надеждой читаю новые рукописи Наталии Мусиновой, Дмитрия Тишинкова, Ольги Запольских, Павла Мельникова, Наталии Виноградовой. Есть особенное дыхание в прозе Алексея Акишина, Вячеслава Арсентьева, Александра Хлябинова, Александра Лобанова.

Когда меня попросили возглавить региональную костромскую организацию после Владимира Григорьевича Корнилова, лауреата Госпремии, авторитетного человека, нужна была позиция — своя линия с творческими людьми; они же приходили, менялись постоянно, надо было для каждого определить возможности. А чем я им могу быть полезен? В мою задачу входило обозначить каждого талантливого человека в этом пространстве, в это время. Писатель вдруг никому не нужен стал, если не издать его хотя бы тоненькую книжечку, то его как будто бы и не было. Я мог поставить себе вопрос так: а зачем я печатаю молодых авторов? Я несу ответственность за их судьбы, я делаю это для того, чтобы им просторнее и свободнее жилось. Мы печатаем не всех. Пошлятина — стоп. Допустим, сейчас пошловатую книжку издал человек с деньгами и без ведома поставил штамп «Костромская писательская организация», но мы тут же сообщили в Интернете, что книга вышла, но писательская организации к этому изданию никакого отношения не имеет. Если мы ставим свою печать, то мы несем ответственность за содержание. За все года столько вышло изданий, и ни разу не получилось прокола. Выходили книги и с серьезным взглядом на жизнь, потому что были ориентиры от опытных писателей. Например, таких как Ольга Гусаковская. В Костромской области много писателей, которые прожили всю жизнь в провинции и всю жизнь положили на литературную работу, при этом высоких премий не получали. Вот это и есть болезнь, называемая творческое горенье. Все писатели, живущие в глухой провинции, работают без гонорара. Писать для них — это душевная потребность выражать свое отношение к миру.

Все творчество предполагает доброту отношений, и даже пусть творчество другого не кажется тебе привлекательным или интересным, но это часть жизни другого человека. Тем более если это творчество провинциала, если он не пишет фантастику, если он никому не подражает, то у него творчество всегда честное, естественное, идет от душевных потребностей. Есть такая строчка у местного автора: «Не спеши, говорю, не спеши, и поймешь осенней слезою: кто-то должен курлыкать в глуши, чтобы мир устоял под грозою».

– Что вас привлекает в молодых авторах?

– Конечно, привлекает индивидуальность. Неважно, что она редко приносит сразу шедевр. У нас в области семнадцать объединений-студий при библиотеках, они устраивают литературные встречи. Недавно новое объединение появилось в древнем городке Солигаличе. У нас есть литературные объединения в самых дальних районах — Вохомский район, Павинский, и они проводят здравую литературную политику.

– Что вы имеете в виду?

– Здравая литературная политика — это, во-первых, искренность и правда. Провинциальные писатели не увлекаются модными направлениями, и мы пытаемся поддерживать в каждом из них способность оставаться самим собой. В одной из своих книг я использовал выражение: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, оглянулся и понял, что на свою главную лесную просеку я вышел по своей собственной тропе, которая ни на чью не похожа». Вот именно такая позиция требуется каждому живущему в районе.

У костромской писательской организации есть в Интернете своя «электронная библиотека», где мы публикуем всех талантливых писателей. Только что мне один поэт прислал пять стихотворений, я выбрал из них три и опубликовал в Интернете. Мы не разрешаем печатать там все, мы выбираем лучшее.

Я покажу один пример, как должен вести себя руководитель региональной писательской организации. Вот я издаю книжку, а под одной обложкой их две: первая беллетристика, а во второй части публикуется информация о других вышедших книгах, хроника, критика. Если бы я этого не делал, то получалось бы, что меня интересует только художественная литература, а в провинции ее писать сложнее. Не все пишут художественную литературу, особенно прозу. Кто-то пишет публицистику, и эти темы надо печатать. Авторы сами платят за издание книги, накладно вроде бы, но в этих заметках отражается мнение автора и по другим вопросам, и как он проживает этот срок, и чем занимается, и что его окружает, и что о нем говорят. Когда-то мой материал о культуре на остаточном принципе был опубликован в «Литературной России», и, чтобы он не потерялся, было решено опубликовать его в книге.

Спустя годы ситуация не меняется, мы опять на остаточном принципе. Один коллега мне сказал: «Хитрый ты, Михаил Федорович — за всех работаешь, а будто только на себя». Кому-то Базанков неудобен. Посмотрите-ка, свои книги издает, да еще и о других пишет, и в журналах публикуется, не боится говорить правду на публике, кого надо и покритикует. А такой человек всегда неудобен, но если ты высказываешь свое мнение, то тебе не надо притворяться, лгать. Ну, не понял я твое произведение, ну, хреновину ты написал — разве это поэма!? Никому не запрещается так говорить, в узком кругу, конечно.

Сыновья поняли мое предназначение, помогали. Многие издания были подготовлены дома, на своей технике. Мы первыми из Костромы вышли в литературный Интернет, создали электронную библиотеку, ввели костромских авторов в мировое пространство. Сейчас произведения зафиксированы, не потеряются в «карманных» тиражах — открывай, читай и сравнивай себя с другими. Некоторые писатели сами свои сайты открыли. Что, Базанкову можно, а мне нельзя? Но ведь когда-то Базанкову нельзя было, а он газету начинал. Даже бумаги не было, ездил по складам, рулоны газетные искал, молодой был, интересно было, да силы много — рулоны-то сам кантовал.

– Мне кажется, что все ваши произведения о советском провинциальном человеке. Почему не пишите о современниках, что вам в них не нравится?

– Пожалуйста — иронический курортный роман. Современные девушки, женщины, учительницы едут отдыхать на курорт и мечтают с кем-то познакомиться. Они едут хотя бы на месяц вырваться из серой круговерти. Это стремление тоже в современном человеке заложено.

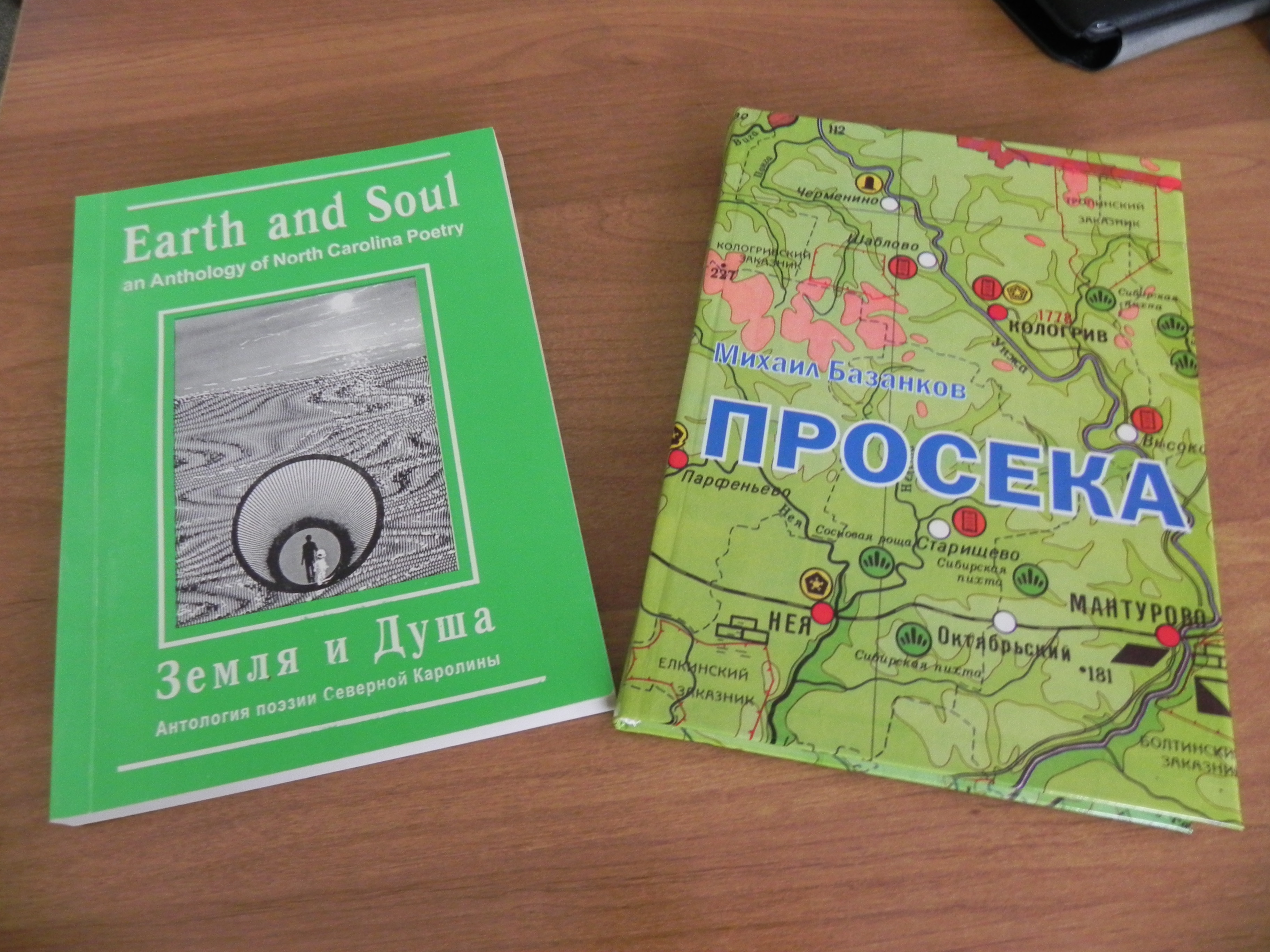

Как посмотреть, под какую тему произведения прочитывать. Вот только что, через семь лет, вышла следующая моя книга «Просека» под заявленную давно философию о своей тропе в сумрачном лесу. Лирические герои наполняют повествование самобытным проявлением характеров, колоритным восприятием привычного мира, светлым доверием и не ходят против совести, а продвигаются неповторимыми путями там, где никто не ставил указателей. Они прорываются через несправедливость, по правде. И не надеются, что кто-то их прокормит.

– Костромская интеллигенция, — какая она сегодня?

– Интеллигенция изменилась в том понимании, что у человека теперь отсутствует интерес к другому. Вот такая субъективная замкнутость: мол, я сам все знаю. Даже иногда бывает стыдно за них. Они начинают каждый пустяк возносить, восхвалять. Издали книжку по групповому интересу и начали во все колокола бить. Вот эпизод из моей жизни: выходила у меня книжка с наивным названием «Признание в любви» — признание к родине, к простым людям, ко всему. Поехал в Америку, обнаружил там эту книжку в университетской библиотеке, а профессор по русской литературе, венгр по национальности, выступал на совете с читателями по поводу этой книги. Вот это было откровение! Я сказал, что у нас дома друг друга мы так не читаем. Мы не видим то, что вкладывает писатель. Шаблонное восприятие — вот главная беда современного интеллигента.

– А в чем главная беда современной литературной жизни?

– Самая большая беда современной литературной жизни в том, что ее как бы не существует, и все к этому привыкли, согласились с этим. Региональная писательская организация, смею сказать, существует за счет авторов — вот таких чудаков. И ведь могла в государстве возникнуть потребность ответить на вопрос: а что же в этом огромном пространстве с людьми-то происходит, о чем они думают? Пишущие люди особенные, они почему-то пишут, выбирают эпизоды, значит, что-то заставляет их так написать. Почему бы нашему государству не посмотреть, например, о чем пишут на средней Волге?

Но, видимо, не те люди возглавляют культурный процесс, не радетели культурной земли. До нас сказано: кому-то важнее реформы, чем сама жизнь. Можно утвердиться за счет активного участия в политике, реформах и так далее, наивно полагаю, что в провинции многое зависит от одного человека. Вот приходит губернатор, и он может создать атмосферу. Вокруг него два-три заинтересованных специалиста, и все — постепенно отношение к культуре будет меняться.

– С чем связаны ваши сегодняшние надежды?

– Жизнь — это сплошная цепь из удовольствий, переживаний. Пока человек сохраняет возможность думать, он остановиться не может. Возможно, через какое-то время, вечером за компьютером напишу эпизод: «Она спросила меня…а я сказал…», и окажется: мы оба думали одинаково. В этом и счастье человека, каким-то способом он может зафиксировать свои думы, и новые думы обусловить предыдущими.

Постоянно в атмосфере развлекательной суеты убеждаюсь: жизнь и природа спасают от искусственности. Невозможно заведомо что-то предписывать молодому автору. Но держим на памяти наставление из пушкинской эпохи: «Свое ближе чужого». Писатели, по словам Пушкина, должны «повиноваться принятым обычаям в словесности, своего народа», который всегда имеет «особенную физиономию».

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости