Новости – Титульная страница

Титульная страница

В черном-черном городе черной-черной ночью

В этом палисаднике, по словам караеведа Альбощего, до сих пор находятся могилы. Фото: Ирина Егорова

Корреспондент «Русской планеты» искала в Белгороде ссыльных ведьм и темные подземелья с мертвецами

22 ноября, 2013 11:06

4 мин

Белгород щедр на предания о километрах подземных ходов, замурованных в них гробах с нетленными мощами святых и тысячах невинно убиенных в подземельях людей. Поговаривают, что город вообще стоит на костях, а в Средние века сюда еще и ведьм со всей России ссылали. Но как нет дыма без огня, нет и легенд, возникших на пустом месте.

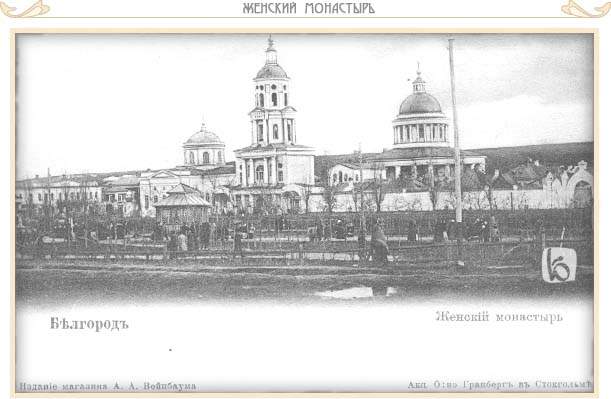

Еще сто лет назад визитной карточкой Белгорода был Свято-Троицкий собор, расположенный на территории кремля в исторической части города. Много позже здесь появился мужской монастырь. В 1920-е годы собор и монастырь уничтожили, но живы предания о якобы имевшихся подземных ходах, ведущих в женский монастырь, располагавшийся в сотне метров, о выходах к реке и тоннелях от нынешнего центра до железнодорожного вокзала. Многочисленные свидетельства, как правило, сводятся к историям в духе «мой дедушка в детстве туда лазал», «моему папе рассказывали», «старожилы помнят». Из документальных подтверждений есть фотография начала 1970-х годов, когда во время строительства универмага в котловане на глубине около 6 метров строителям открылся деревянный колодец шириной примерно 1,2 м. Утверждают, что лаз заканчивался метров через 10-15 обвалом.

Легенды о подземельях уходят к временам, когда Белгород был засечной (пограничной) чертой, с военными крепостями и прочими атрибутами защиты государственной границы. Тогда подземные ходы были логичны и оправданы.

– Таковой если и был, то только один: из крепости к реке и датируется примерно 1650 годом, ― рассказал «Русской планете» археолог, кандидат исторических наук, доцент Белгородского Госуниверситета Владимир Сарапулкин. ― Поскольку в исторической части города на 8 метров грунт песчаный, то, скорее всего, ход был выкопан как траншея, покрыт бревнами и замаскирован землей. Это единственный ход, по которому есть подтверждение на картах, хотя, конечно, найден он не был, а даже если бы его и нашли, то как подземный ход никто бы не опознал.

Найденное же в 1970-х годах Сарапулин считает подземным помещением бывших купеческих складов. Директор ОГКУ «Государственный архив Белгородской области» Павел Субботин с этим заключением согласен:

– В прошлом году в центре снесли старый жилой дом, я решил осмотреть его подвалы, ― рассказал он «Русской планете». ― Там такие капитальные подвалы с множеством комнат и переходов: сводчатые потолки, в потолках ниши с решетками. Дома снаружи нет, а внизу ― полностью сохранившееся капитальное строение. А ведь были еще большие купеческие дома с более капитальными подвалами.

Самый знаменитый и самый нелогичный городской миф касается подземного хода из мужского монастыря в женский.

– Зачем он был нужен? — задается вопросом Павел Субботин. — Если люди подозревают любовные связи межу обитателями, то они не понимают специфику монашества. У нас есть списки монахинь, им от 50 лет и выше. До этого момента женщине давалась возможность выйти замуж и родить детей. В монастырь не как в тюрьму отправляли, люди шли добровольно, а многие и уходили из монашества.

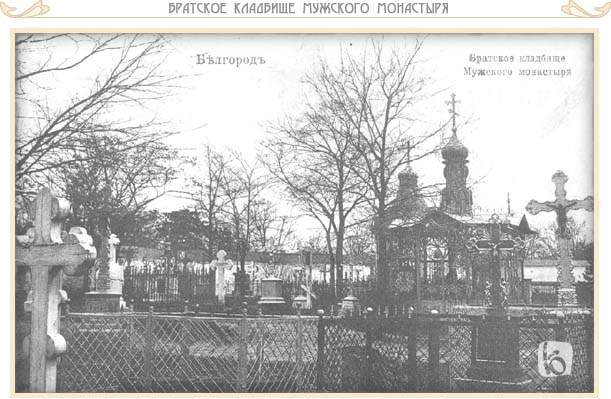

Он отмечает, что есть коммуникационные подземные ходы той эпохи и подвалы под каждым снесенным собором. В Преображенском соборе в таком помещении находится кабинет духовного краеведения. В подцерковьях Свято-Троицкого собора были усыпальницы белгородских епископов. Краевед Павел Альбощий в поисках склепов принимал активное участие.

Корреспондент «Русской планеты» застала Павла в кабинете духовного краеведения. На длинном столе рядом с книгами и журналами — гроб с останками облачения епископа Никодима, склеп которого обнаружили год назад.

– Я покажу вам «таинственные подземелья», ― говорит Павел и предлагает пройти в подвал нового здания епархии, построенного на месте снесенного собора. Спускаться приходится по очень крутым ступеням к некогда стоявшей здесь печи, от которой ныне остались только затворки. Далее небольшое помещение с высоким потолком. Внизу видна старая кирпичная кладка, рядом снятая с петель кованая дверь. ― Возле печи я нашел патроны, значит, во время войны тут прятались люди, в углу было несколько бутылок вина ― никакой тайны, никаких ходов!

Самой известной находкой из подземных строений стала пещерка, в которой хранились мощи Святителя Иоасафа Белгородского. Располагалась она в подцерковье Свято-Троицкого собора. В 1920-х годах саркофаг был вскрыт большевиками, мощи вывезены в Москву. К юбилею канонизации Святителя Иоасафа по инициативе епархии пещерку решили найти и восстановить. Как заверил археолог, с поиском особых сложностей не возникло.

– Есть фотографии, литографии, все зафиксировано, поэтому было ясно, где ее искать, ― говорит Владимир Сарапулкин. ― Ничего тут странного и загадочного нет. В районе собора, безусловно, есть и другие склепы.

Некоторые из них уже стали известны. Рядом с лестницей, ведущей в «подземелье» епархии, склеп епископа Никодима — пустое темное помещение, а прямо под нынешним входом засыпанный склеп предположительно епископа Феоктиста. Все они были найдены в ходе длительных поисковых работ, останки археологи передали в музей. Их еще предстоит идентифицировать.

Всего при строительстве здания епархии выкопали 350 захоронений XVIII века. Как рассказал Павел Альбощий, подвал старинного собора был завален могильными плитами и надгробиями. На месте старого кладбища с 1950-х годов стоят невзрачные жилые двухэтажки. Сейчас о захоронении напоминает один-единственный камень с могилы некоего купца да регулярные провалы грунта в палисадниках.

До революции в Белгороде было около 20 церквей и столько же кладбищ. Поэтому человеческие кости находят часто и в больших количествах, ведь центр города формировался с XVI века и был почти разрушен в ХХ.

– Кладбища были большие, людей умирало много, о чем свидетельствуют метрические книги, — продолжает Павел Субботин. — Постоянно передвигались места церквей, кладбища при них тоже зарастали и заравнивались. Были захоронения новейшего периода при церквях, которые закрыли большевики и тоже все заровняли. Нынешнее «старое» кладбище до войны называлось «новым», а ведь там очень небольшой участок земли.

Не меньший интерес представляют легенды о ссыльных ведьмах. Восходят они к документам XVII века, описывающим расследования дел о колдовстве. Член Белгородского общества краеведов Константин Битюгин в свое время доказывал, что в архивах имеются приговоры о высылке виновных в колдовстве в «украинные (окраинные) города, на вечное житье». К таковым относился и Белгород. Он цитирует грамоту 1642 года, в которой царь Алексей Михайлович повелевает белгородскому воеводе Тимофею Бутурлину «провинившихся в подобных делах бить батогами», а трижды уличенных в колдовстве «злых людей и врагов Божиих сжигать в срубах безо всякой пощады, а дома их разорять до основания».

– По поводу ссылки сведения есть, но по поводу того, что здесь сжигали людей, документов не обнаружено, ― пояснил Павел Субботин. ― Не нужно думать, что ссылали именно сюда ― и в Воронеж, Кострому, на север ссылали. Была смута, и чтобы навести порядок в центре государства, публику, которая «раскачивала ситуацию» отселяли. Я скажу больше — сюда и добровольно приезжали люди, те же старообрядцы, которые иногда проводили самосожжения.

Он отмечает, что еще дореволюционный историк Анатолий Танков упоминал о самосожжениях старообрядцев. Подобные истории вполне могли трансформироваться в народной памяти до «костров инквизиции».

– Культура той эпохи рассматривает смертную казнь как обыденное явление, наказание было прописано в законодательстве, и было его применение, ― добавляет директор архива, поясняя, что если не обнаружено документов о казнях на костре, то это не значит, что сожжений не было вовсе.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости