Новости – Люди

Люди

Вместо бала

Вера Кондакова. Фото: Моисеева Ольга / Русская планета

Казанские ветераны рассказали «Русской планете» о войне глазами женщины

31 марта, 2015 14:42

8 мин

В годы Великой Отечественной войны, по официальным данным, в армии служили более 800 тысяч женщин. Девушки рвались на подвиги, но не были готовы к армии. Еще до передовой их ждало много тяжелых испытаний: форма не по размеру, непосильные физические нагрузки, железная дисциплина. После они проходили самое главное — фронт, где видели только жестокость.

Екатерина Шугаева (Симко) родом из Ростовской области. Красавица, активистка, ярая комсомолка. Общественница никогда не сидела на месте и даже обучила всех бабушек в станице грамоте.

22 июня 1941 года Катя готовилась к выпускному балу, который так и не состоялся. А через два дня комсомолка Симко вела собрание, на котором вся молодежь попросилась на фронт.

– 20 девочек-выпускниц мы отправились на курсы радисток, — вспоминает Екатерина Яковлевна. — Защищать Родину, которую любили.

Отучившись, 1 ноября отправились на фронт в 297 стрелковую дивизию, базировавшуюся в Курской области.

– Стрельба, бесконечные бомбежки. При всем этом грохоте и суете ищем свою радиостанцию. Помехи были сильные, — вспоминает ветеран.

Когда 297 СД окружили немцы под Старым Осколом, бойцы получили радиограмму — немедленно покинуть территорию группами.

– На рассвете 2 июня 1942 года 20 человек переправились через реку Оскол вброд. А на другом берегу попали под обстрел. Ползли долго до леса, волочили за собой вещмешок. А он тяжелый: скатка шинели, лопата, всякая мелочь. Не верила, что когда-нибудь можно будет встать и спокойно идти по земле. Помню, как сейчас, боль в груди, в животе, в коленях: все было стерто до крови, — говорит Екатерина Яковлевна.

Но и густая листва не спасла бойцов. К вечеру послышалось: «Русс, сдавайся!» и раздалась автоматная очередь. 13 бойцов не выжили в этом лесу.

– Больше мы уже не останавливались в рощах. Днем отлеживались в поле в высокой ржи или пшенице, ночью отступали. Питались травой, колосками. Высоко над головой летнее солнце. Жара невыносимая. Найдем лужицу и пьем воду. Грязная ли она была — все равно, — вспоминает Екатерина Яковлевна.

Екатерина Шугаева. Фото: из архивов

О нескольких неделях лета 1942 года ветеран, кажется, будет помнить всегда.

Шли отступающие под обстрелами строго на восток. Добрались до Дона, а плыть среди тяжелораненых некому. В итоге реку одолевала боевая подруга Кати Симко Валя. Раненая в плечо, она добралась до противоположного берега. К счастью, там базировались советская часть. Снарядив лодку, красноармейцы забрали всех остальных. Шло уже 8 августа 1942 года.

Катя Симко вышла из окружения в шинели без рукавов. Обувь положила в вещмешок, а на ноги сшила тапочки из рукавов.

– Валя отдала сапоги в ремонт, получив на время сапоги 43 размера. Переплывая через реку Оскол, она их потеряла. Дальше шла босиком. В первое время мы делили одну пару обуви на двоих, носили попеременно. А когда ноги у обеих изранились и распухли, то одевать их стало мучением. Вот и сшила я тапочки из рукавов, — поясняет женщина.

Фронтовой путь Екатерины Яковлевны прошел с Юго-Западным, Центральным, Калининским, Первым Прибалтийским, Вторым Прибалтийским полками.

Событие, навсегда запечатлевшееся рубцом на сердце, произошло в конце войны. Во время очередного налета немцы уничтожили прямым ударом узел связи. Огромная воронка стала могилой для 42 девушек-связисток полка.

– До победной весны оставалось несколько месяцев, — вспоминает ветеран. — А они были юные, рвались на фронт добровольно. И все смелые, необыкновенные девчонки, лучшие из нас.

– Я видела, как разрушали город моего детства, — начинает свой рассказ Вера Кондакова. — Выросла в Царицыне, при мне возводили новые заводы, школы, дома. А в 1939 году семья переехала в Сызрань. Вернулась я в уже разрушенный Сталинград в 1942 году.

К началу войны 16-летняя Вера трудилась на заводе пищевых концентратов, была трехсотницей и за заслуги часто блистала на страницах газет. Активистка просилась на фронт три раза, но в ряды Красной армии ее долго не брали, отмахивались: «Подрасти чуток!».

В конце 1942 года Вера окончила курсы связистов. Как только исполнилось 18, попала в 130 радиолокационный взвод Второго Юго-Западного фронта под Сталинградом.

– Станции засекречены, учили все без конспектов, — вспоминает Вера Васильевна. — Изучишь лекцию, а говорить за пределами класса нельзя.

Трудилась Кондакова планшетистом, рисовала на карте условными знаками наземную обстановку по данным разведки и наблюдения.

– На войне нет женщин и мужчин, вместо них — товарищи бойцы. Во взводе 13 девчонок и все как одна пострижены «по-мальчишески», — говорит Вера Васильевна. — Нижнее белье не выдавалось, сшили из лоскутков. Юбки из сатина, гимнастерки хлопчатобумажные. В Сталинграде выдали ботинки ЧТЗ с плотной резиновой подошвой. А кудри у нас отросли только в Румынии, в 1944 году.

Старались соблюдать чистоту. Стирали вещи не только свои, но и мужчин. Несмотря на старания, появлялись вши. Мужчины на костре трясли вещи, сушились.

Уезжала на фронт Вера Васильевна материалисткой, идеалисткой, а на войне стала молиться. Победы у Бога просили все, но про себя.

– Ни один солдат пальцем не мог нас обидеть, — рассказывает Вера Кондакова. — Иначе — под трибунал. Командир берег 13 девчат как дочерей и строго следил. Одна из нас проявляла к нему симпатию. Так командир поднял нас ночью, и в наказание устроил пробежку в три километра с полным обмундированием.

Своего будущего мужа Вера встретила в годы войны. Молодые переписывалась пять лет, и предложение руки и сердца девушка получила по почте.

– Таких, какими мы были в те пять лет, никогда не будет, — говорит она. — Наивных, искренних, и с такой верой!

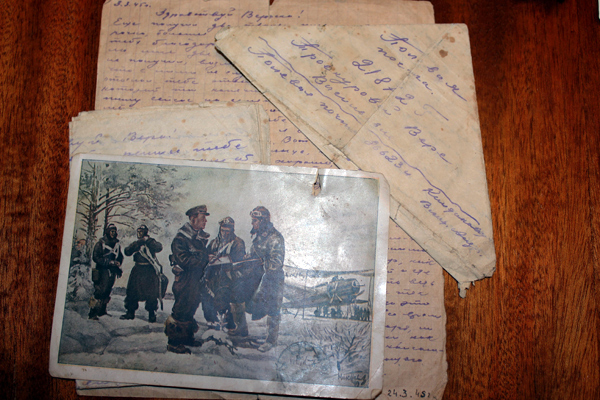

Фото: из личного архива

– Война шла не только на фронте, — говорит ветеран Мария Калашникова. — Нашей победе способствовала и работа в тылу. Подчас она была тяжелее, чем на поле боя.

Июнь 1941 года Мария Алексеевна встретила 14-летним подростком.

– В старших классах наша школа шефствовала за Рыбно-Слободским районом, — вспоминает она. — Учились с октября по апрель, а все остальное время трудились в колхозе на полях: участвовали в посевной, пололи, собирали урожай.

Закончив 10 классов, в 1944 году Калашникова поступила в медицинский институт, из которого всех студентов мобилизовали «на спецработы оборонного значения».

Встречали поезда с ранеными бойцами. Хрупкие, худенькие студентки таскали на носилках бойцов, намного тяжелее их самих. Распределяли по госпиталям. В ночное время дежурили: ухаживали за ранеными солдатами, стирали перевязочный материал для вторичного использования. Студентки разгружали баржи с дровами для мединститута и его клиник.

– Все свободное время вязала носки и варежки, — вспоминает Мария Калашникова. — Жили мы бедно, пайков не хватало. Продавали с мамой шерстяные изделия за гроши. Я получала 500 граммов хлеба, а мама 350. Чтобы попасть в магазин и взять на паек продукты, простаивали очереди с вечера. Цепочка очереди тянулась на целые квартала.

Ночью в Казани не было видно ни зги. Окна завешивали плотными старыми одеялами. По улицам ходил конвой, который штрафовал за малейший проблеск света. Город прятали от налетов разведки противника.

– Жестокость, смерть, голод. Война как рубцы на теле — след на всю жизнь, — рассказывает Мария Алексеевна. — А после Победы встала другая задача: надо снова быть нежной, слабой и хрупкой. Заново учиться быть женщиной.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости