Новости – Люди

Люди

Новосибирск, Бердск, Кольцово, Искитим

Фото: Wikipedia/ Bogomolov.PL

«Русская планета» разбиралась, что такое Новосибирская агломерация, кому она нужна и кому невыгодна

14 февраля, 2014 14:58

10 мин

За первые полтора месяца 2014 года в Новосибирске произошла досрочная отставка Владимира Городецкого с поста мэра. Он перешел в региональное правительство, чтобы заняться вопросами, связанными с развитием Новосибирской агломерации. Корреспондент РП попытался разобраться в том, что она будет из себя представлять.

Начнем с теории. Агломерация — это скопление населенных пунктов, связанных друг с другом интенсивными хозяйственными, трудовыми, культурно-бытовыми связями. Проще говоря, общими дорогами, транспортной системой, условиями для ведения бизнеса, для проживания и так далее. Чаще всего агломерации складываются вокруг крупных городов, к которым постепенно примыкают города-спутники и просто расположенные рядом деревни и села.

Работа над проектом Новосибирской агломерации идет уже около двух лет. Этим занимается консорциум, в который вошли российские ОАО «Гипрогор», ООО «СибНИИградостроительства», СГГА, Институт экономики СО РАН и британская Ove Arup & Partners International Ltd. В данный момент проект уже готов и его предстоит утвердить в Минрегионе. После чего все базовые документы агломерации будут выносить на публичное обсуждение.

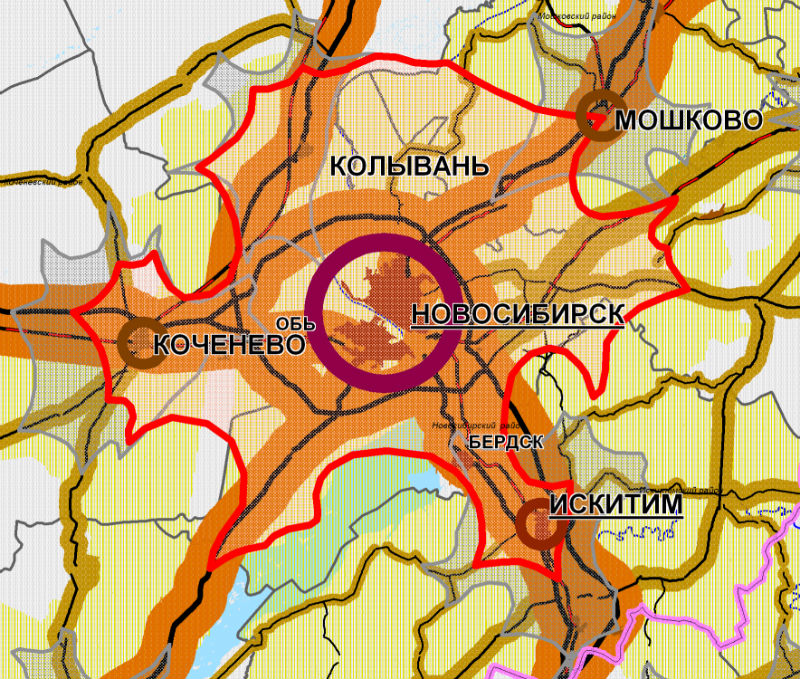

Он предполагает создание агломерации, в которую войдут: Новосибирск, Бердск, город Обь, наукоград Кольцово, Искитим, и несколько муниципальных районов области (территория Новосибирского и Искитимского районов целиком и часть поселений Колыванского, Ордынского, Коченевского, Мошковского, Тогучинского и Черепановского районов). Таким образом, территория агломерации превысит 20 тыс. км2, а население — 2,4 млн человек.

Задачи создания агломерации: обеспечение комплексности развития территорий, благоприятного инвестиционного климата, создание условий для рационального размещения производственных мощностей, формирование единой системы инженерного обеспечения и прочее. Например, в рамках агломерации средства городского бюджета можно будет направлять на развитие инженерной инфраструктуры на территории Новосибирского района. Сегодня, по Бюджетному кодексу, оплаченная городом труба или дорога должна заканчиваться на границе с другим муниципалитетом.

Управлять Новосибирской агломерацией будут на основе межмуниципальных соглашений. Такая логика организации связана с тем, что пока понятие агломерации не прописано ни в Градостроительном кодексе, ни в Федеральном законе № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

– Соглашения, подписанные участниками агломерации с региональным правительством, предполагают формирование единой политики на территории агломерации, согласованность принятия решений и интенсивное взаимодействие участников, но без изменения их административно-территориального устройства, — рассказал «Русской планете», Сергей Заусаев, главный градостроитель СибНИИ градостроительства.

Разработчики предложили создать внутри агломерации четыре так называемые «зоны опережающего развития», которые станут локомотивом агломерации. Зона аэропорта Толмачево превратится в Аэротрополис или Аэросити, где будут созданы рабочие места для 50–60 тыс. человек. Академгородок, наукоград Кольцово, учреждения медицинской академии и Краснообска превратятся в центр развития инновационных технологий — Наукополис. Территория между Искитимом и Линево, продолжит развиваться как исторически сложившийся кластер промышленности строительных материалов.

– Здесь мои позиции расходятся с точкой зрения Гипрогора, который и выдвинул эти три зоны как основу агломерации. Во-первых, ни на одну из них не может быть единого инвестора, во-вторых, ни по одному из этих центров нет стройной концепции. В частности, чем будет заниматься Аэросити? В моей концепции в отношении Наукополиса был ясный стартовый тезис: «нельзя развивать науку на территории с очень дорогим жильем». Поэтому Бердск и ОбьГЭС рассматривались как зоны, куда нужно выдвигать часть НИИ и лабораторий, поскольку только там жилье по ценам подъемное для молодых ученых. Вроде бы с этим согласились, но победила, все равно, производственная трактовка, давайте соберем в кучу три академии и Вектор, вдруг, что-нибудь булькнет, — сокрушается Юрий Воронов, директор новосибирской консалтинговой компании «Корпус».

Четвертой «зоной опережающего развития» станет центральная часть Новосибирска. В ней будут сосредоточены офисы банков и крупных компаний, большое количество многофункциональных деловых центров, социальной и развлекательной инфраструктуры.

Новосибирск отнюдь не первопроходец на пути создания агломерации. Другие сибирские регионы приступили к их формированию намного раньше. Первые шаги по созданию Иркутско-Черемховской агломерации были предприняты еще в 2008 году. Формально ее создание так и не было завершено, хотя на практике слияние Иркутска с близлежащими районами постепенно происходит. Так, Иркутский микрорайон, построенный за пределами городской черты, фактически пользуется инженерной инфраструктурой областного центра, а его жители там учатся и работают. Однако, в конце 2012 года градостроительный совет при губернаторе Иркутской области принял решение о сворачивании всех работ по составлению генеральных планов и схем территориального планирования тех муниципалитетов, которые должны были сформировать агломерацию.

Еще более печальной оказалась судьба Красноярской агломерации, о создании которой было объявлено в 2008 году. В ее состав должны были войти города Красноярск, Сосновоборск, Дивногорск и четыре района: Емельяновский, Манский, Сухобузимский и Березовский. Был даже создан специальный фонд «Красноярск-2020». Предполагалось, что к 2020 году объем инвестиций в него достигнет 15 млрд долларов. Однако после отставки губернатора Александра Хлопонина, усиленно продвигавшего эту идею, деятельность по созданию агломерации постепенно сошла на нет.

Предпринята попытка создания агломерации и в Алтайском крае. В октябре 2012 года была создана ассоциация «Барнаульская агломерация», которая существует как юридическое лицо. Входят в нее: Барнаул, город-спутник краевой столицы Новоалтайск и Первомайский район, а управляется она исполнительной дирекцией. В том же 2012 году была утверждена схема территориального развития Барнаульской агломерации. Но дальше формальных шагов дело не пошло.

Дальше всех среди сибирских агломераций продвинулась Абаканско-Черногорская, созданная в Хакасии. В 2012 году ей удалось получить финансовую поддержку: выиграть конкурс Минрегионразвития и войти в различные федеральные программы получает средства на реализацию проектов в различных сферах. В 2013 году Правительство республики опубликовало концепцию развития агломерации до 2020 года.

Причины неудач этих проектов эксперты видят, в том, что все они создавались «сверху». В самих регионах сторонников агломераций было немного.

– Многие поначалу считали, что это какая-то очередная глупость федерального центра, — отметил Юрий Воронов в разговоре с корреспондентом «Русской планеты».

Согласен с этим и Сергей Заусаев, главный специалист СибНИИ градостроительства, один из участников разработки концепции развития Новосибирской агломерации. По его словам, агломерация — это естественный процесс.

– Это объективный процесс, независимый от того, хотим мы этого или нет, — говорит Сергей Заусаев. – Все крупные города в мире формируют вокруг себя агломерационные связи.

Это проявляется в интенсивности внутренней суточной миграции жителей городов, которые утром едут на работу в центр города, а вечером — домой, в пригород; культурных и социальных связях, когда жители окрестных населенных пунктов ездят в центр крупного города за покупками, в театры, на выставки и так далее.

– Как только возникает сильное притяжение между городом и его окружением исследователи говорят о том, что агломерация сложилась, она функционирует, — продолжает Сергей Заусаев.

В случае с Новосибирском, областной центр и окружающие его поселения только сейчас подошли к такой стадии своего развития, когда можно говорить о том, что Новосибирская агломерация сложилась и функционирует, считает Сергей Заусаев. Она уже существует как социально-экономическое явление и дальше будет развиваться естественным путем.

По словам Юрия Воронова, и сам Новосибирск является конгломератом нескольких городов. Это Новосибирск-Центральный, Западный, Восточный и Южный. К Новониколаевску, который стал ядром будущего Новосибирска, в разные годы присоединялись: левобережное село Кривощеково, Соцгород (зона, в которой жили рабочие с завода «Сибкомбайн»), анклав Пашино, Академгородок и поселок в районе станции Иня (теперь он превратился в Первомайский район города).

Именно поэтому одна из главных проблем современного Новосибирска, а, следовательно, и формирующейся агломерации, — транспортная. По мнению Сергея Заусаева, решать ее нужно за счет строительства скоростных магистралей, которые позволят перемещаться из одной отдаленной части города в другую, минуя центр. Генплан предусматривает их появление в поймах малых рек. Пока построена только Ипподромская магистраль, соединяющая Южную площадь, где берет начало Красный проспект, и район Сухого лога. В Генплане перспективными названы магистрали Ельцовская, Тулинская и другие.

– К сожалению, ни генплан, ни СТП (схема территориального планирования — Примеч. РП) агломерации по действующим нормативным документам не обязаны содержать внутри себя перспективные транспортные схемы. Такая схема для Новосибирска была сделана независимо от Генплана одной питерской организацией и сделана халтурно. В СТП агломерации удалось протащить городскую железную дорогу и использование Восточного объезда как хордовой магистрали. Над транспортной составляющей еще придется много работать, скорее всего, уже после ввода в строй Бугринского моста. Мы, и СГУПС просим, дайте денег на моделирование транспортных потоков левого берега после завершения третьего моста. Но все хотят увидеть, как оно схлопнется, на самом деле. Ждут коллапса, — негодует Юрий Воронов.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости