Новости – Люди

Люди

«Чтобы она служила крепостью»

Нина Чаевская. Фото: Екатерина Русилова

Нина Чаевская, спасшая Крепостную стену от разрушения, рассказала РП о довоенном Смоленске, культурных людях и отношении к руководителям страны

20 июня, 2014 08:33

24 мин

Нина Чаевская родилась в Вязьме в 1918 году. В годы войны была в эвакуации в Тамбовской области. Там, в селе Каменка, работала учителем истории. После войны семья Чаевских вернулась в разрушенный Смоленск, где Нина собиралась устроиться в школу. Но судьба распорядилась иначе: девушка пошла по партийной линии. Не случись этого, возможно, сегодня не было бы ни знаменитых домонгольских храмов Смоленска, ни Крепостной стены.

***

Я родилась в 30 июля 1918 года в городе Вязьма. Папу звали Сергей Андреевич Чаевский, а маму — Мария Матвеевна Полянская. Папа в то время был военный. Первая мировая война шла, он служил. Их воинская часть как раз в 1918 году была в Вязьме. Они там долго были, до 1921 года. А потом эту воинскую часть перевели в Смоленск, папу через год демобилизовали.

Мне повезло. У меня была изумительная, гармоничная семья. Папа с мамой вместе более тридцати лет прожили, — это такое было глубокое уважение! Они очень правильно нас воспитали: уважение к труду, любовь к книге, любовь к театру, искусству. И я, и два брата выросли настоящими людьми.

Мама не работала. В школе, где я училась, участвовала в родительском совете. Папа работал в транспортных организациях до самой войны, и даже после, когда мы вернулись. Председателем профкома его избирали и членом обкома профсоюза транспортников.

Судьбы у нас, у детей, сложились по-разному. Я осталась жива, слава Богу, дожила до такого возраста (30 июля Нине Сергеевне исполнится 96 лет. — Примеч. РП.). Брат Андрей в 1939 году был призван в армию, попал на Балтийский флот. Там его застала война. Всю войну он был на флоте. А Коля, брат, который 1923 года, в 1940 году по призыву комсомола вместе с большой группой смолян поехал на стройки на север. Мама не очень хотела, чтобы он ехал на стройку. Она хотела, чтобы сын дальше учился, как все мамы. А я одобрила, чтобы он поехал с комсомолом. На стройке Колю застала война. В 1943 году, в феврале, он погиб под Ленинградом, похоронен в Кировске. Мне прислал военкомат, что в монумент братской могилы занесена фамилия Чаевский Николай Сергеевич. В июне 1945 года Андрей вернулся, работал в транспортной организации. В 1994 году он умер, похоронен здесь, в Смоленске. У него семья сложилась, двое детей было.

***

На меня повлияло наше всесоюзное радио. Утром обязательно играли симфонические оркестры или увертюры к каким-то операм, или антракты, как в опере «Кармен». В основном была классическая музыка. И я это впитывала в себя. И мама очень любила музыку.

До войны к нам приезжали на три месяца разные оперные и драматические театры. В основном театр оперы и балета. Где памятник с орлами, был построен летний театр. Туда приезжали, помню, саратовский, харьковский, минский театры. Мы были обогащены искусством. Мы получили такой заряд, такую порцию музыкальной подготовки!

Нина Чаевская в 1940 году. Фото из семейного архива

Во дворе я была организатором самодеятельности. Мы ставили какие-то пьески. Меня приблизила к искусству еще очень значимая для меня вещь: судьба свела с телевидением. Чисто случайно: наш радиокомитет решил создать детскую студию. Руководить ею пригласили артиста нашего драматического театра Николая Владимировича Литвинова. Его потом забрали в Москву, и там он ведал детским вещанием. Изумительный актер, молодой, красивый. Он ходил по школам, подбирал учеников. Пришел в одиннадцатую школу, прослушал участников самодеятельности и отобрал меня и Валю Пискунову. Потом я была старостой студии. Это 1934 год.

В детской студии мы ставили Гайдара. Иногда я была ведущей. В 1937 году нашу студию пригласило московское радио. Меня спросили там: «Что вы хотите читать?» Я говорю: «Я все люблю». — «А вы только детское читаете?» — «Я могу письмо Татьяны прочитать». И я читала по московскому радио тогда, в 15 лет, письмо Татьяны.

А потом, когда работала и в обкоме партии, когда была членом художественного совета, уж не говоря об управлении культуры, я, конечно, пользовалась тем, что меня готовили к этой деятельности такие замечательные люди, как актеры: Наталья Зиновьева, Вера Простакова… Они обогащали меня.

На меня очень положительно повлиял замечательный реставратор Петр Дмитриевич Барановский, который восстанавливал храм Василия Блаженного в Москве, нашу церковь Петра и Павла, Свирскую. Он прекрасно знал наши храмы. Барановский ходил со мной по городу, обогатил знаниями о Крепостной стене. Сказал: «Нина Сергеевна, имейте в виду, на каком бы вы посту ни были, не допускайте строительства, приближающегося к Крепостной стене, — не менее километра». Такие люди меня вдохновляли!

Я поступила в школу в 1927 году, окончила в 1937. Были две школы образцовыми: тринадцатая, в которой учился писатель Борис Васильев, и около Крепостной стены наша школа — одиннадцатая. У нас изумительный был состав педагогов. Они не только отличались своими знаниями, подготовкой, они прекрасные были воспитатели. Они для нас были больше, чем наши родители. Был замечательный учитель пения — Юрий Иванович Ольховский. Мы уже в 4-5 классе пели песни Глинки, советские песни Давиденко. Он привил нам любовь к музыке.

В школе я любила все предметы, особенно литературу. Но подумала, что быть учительницей литературы и русского языка — это нелегкая работа. Историк наш сказал: «Вы историческая голова». Я поступила на исторический факультет смоленского пединститута имени Карла Маркса.

У нас была изумительная библиотека в институте. После лекций уходила домой перекусить и потом шла в библиотеку. До одиннадцати ночи я всегда работала в читальном зале. Какая-то потребность была обогатить себя еще больше. Все время я только сидела в библиотеке. Каждый день не изменяла этому принципу. Никогда.

В институте была членом комсомольского комитета. Когда училась, решила, что пионерская работа помогает педагогической. Мне надо было что-то такое, что помогло бы в педагогической деятельности, помимо изучения методики преподавания. И связь со школой не хотелось терять. Я была секретарем школьного комсомола, и дети как-то привыкли ко мне в старших классах. Тогда я пошла в горком комсомола, попросила разрешения быть пионервожатой в одном из классов. С 38-го по 41-й годы была пионервожатой. И я не жалею, потому что ребята до сих пор меня вспоминают. Кто жив остался. У меня были такие пионеры: Виталий Иванович Бухтеев, наш архитектор, художник, который недавно умер, Василий Борисович Алексеев в театре был зам постановочной части. Была премирована ЦК комсомолом за пионерскую работу грамотой и путевкой в Крым, в Ливадийский санаторий.

***

Репрессии… Насколько я знаю, в нашем доме жил начальник трамвайного депо. Кто-то донес, что он скрывает свою национальность — латыш. У нас клуб был латышский, их почему-то тоже обвинили в антисоветской деятельности. В 1937 году мы слышали: у кого-то папу репрессировали, у кого-то еще родственников. Меня это миновало.

В 1940 году меня приняли кандидатом в партию, а в 1941 должны были принимать в члены партии в июле, а уже война началась.

Для нас это было неожиданностью. 22 июня рано утром было включено радио. Вдруг услышали Молотова, председателя правительства, о том, что в 4 часа без объявления войны напали на нас фашистские войска. Я думаю, что ж дома сидеть. Я позавтракала и побежала в институт. На улице были громкоговорители, радио говорило, народ шел… С одной стороны какая-то тишина, а с другой стороны уже где-то плач. Такая обстановка!

Семья Чаевских. Нина крайняя слева в верхнем ряду. Фото из семейного архива

Актовый зал на третьем этаже пединститута был полон. Только я вошла, села, начался митинг, посвященный началу войны. Я помню изумительные выступления многих. Профессор биологии Яков Яковлевич Алексеев так образно сравнил фашистов с волками. Когда все закончилось, нам сказали: занятия прекращаются, госэкзамены тоже. Пришел приказ министра — выдать дипломы. И я получила диплом.

Многие знакомые, студенты тут же побежали в военкомат, чтобы пойти на войну добровольцами. Очень многие. Те, с кем я закончила институт и получили дипломы, тоже пошли. Они пришли ко мне попрощаться.

Мы жили там, где сейчас памятник Кутузову, на Советской, 9. Нас там пятеро соседей было. Наш дом разбомбили на третий день. Папа отвез маму в деревню Сож, здесь недалеко. Она там жила. Она на нервной почве от бомб, от того, что дом наш разбомбили, лишилась речи.

Папа отвечал за эвакуацию людей. Нам сказали, что последние товарные вагоны, которые уходят на восток, из Смоленска не будут отправляться с 14 июля. Только из Ельни. Папа все сдал, сказал городским властям, что выполнил задачу и с семьей уезжает. И мы поехали в эвакуацию.

Смоленск был уже разрушен. Дома были разрушены. Ночью немцы летали, выискивали авиационный завод. Стреляли… Это было страшно.

До Починка нас с мамой и папой довезли военные. Мы целую ночь шли пешком до Ельни. В 12 часов товарные вагоны все были заполнены. В вагоне было много детей, они плакали. Плакали жены, у которых мужья уже были на фронте. В этом вагоне мы познакомились с учительницей из Ржакса, и потом вместе работали в школе.

До самой станции Ржакса — это 70 километров от Тамбова — нас бомбили. Иногда один вагон разбивали, люди тут же погибали…

Доехали до станции Ржакса. Там было организовано все хорошо. Приехали секретарь райкома, председатель райисполкома, колхозники привезли бидоны молока для детей, пряники из ржаной муки.

Я в ситцевом платьице с портфельчиком, в котором были конспекты... На груди, в конверте из клеенки, запрятала диплом. Только мы вышли, ко мне подходит мужчина в кожанке лет 45-ти и говорит: «Вы учительница?» Я говорю: «Я только-только окончила институт». — «Кто по специальности?» — «Историк!» — «Ой, как хорошо! Вы знаете, у меня директор школы преподавал историю, а его сейчас призвали в армию. Ради бога, никуда не уходите. Я заберу вас». — «Я не одна: с мамой и с папой. И потом я познакомилась с учительницей математики ржакскенской школы». — «Ее мы устроим».

Он был секретарь райкома партии Каменского района. Надо было ехать 20 км на машине.

Привезли нас в Каменку. Поселили в колхозную семью Овечкиных. У Овечкиной муж был на фронте и шестеро детей. Дружно жили. Муж Овечкиной писал письма, а она не могла читать, и я ей читала. И мне надо было с такими интонациями читать, чтобы она не плакала, чтобы ее подбодрить! Муж ее погиб, конечно.

После войны, когда мы приехали в Смоленск, я переписывалась с этой семьей. Узнала от Овечкиных, что этого секретаря райкома в 1943 году тоже призвали в армию. Тоже погиб.

Семья Чаевских, 1919 год, Вязьма. Нина на руках у матери. Фото из семейного архива

Приказ пришел о моем назначении как учительницы только в конце июля. А мне надо было жить на что-то. Работала в колхозе и зарабатывала трудодни до 1 сентября. Секретарь райкома написал в магазин, чтобы мне без денег, авансом, дали материал. Дали на дерюгу похожий материл. Мама сшила мне костюм. Купила белый материал, кофточку сделала. Вот так 1 сентября я пришла уже в форме в школу. Преподавала в 8, 9 и 10 классах. Главная цель была — обеспечить учебный процесс, воспитание.

Мама не работала. А папа работал, трудодни зарабатывал. Его даже в военкомат один раз вызывали, несмотря на возраст, но не забрали.

Мы были все время в курсе событий на фронте. У Овечкиной не было радио, но мы получали газеты. Нас очень часто собирал райком партии, информировал о положении на фронте. Я к колхозникам ходила и читала, рассказывала, куда немцы проникли. Успокаивали женщин, которые не получали весточек с фронта.

Вместе ходили с колхозниками на работу. Они видели, что учителя, несмотря на высшее образование, ходят и работают с ними. Очень благосклонно к нам относились. Иногда говорили: «Ну, идите уже! Хватит! Целый день вы то одно делали, то другое». Обо мне потом районная газета, «Каменская Правда», статью написала, как я хожу не только работать в колхозе, но и провожу беседы, читки, выпускаю стенгазеты.

***

Домой, в Смоленск, было непросто вернуться. Надо было получить пропуск, чтобы выехать. Моего папу отозвал облисполком, нам дали пропуск и мы уехали.

Приехали, а жить негде. Стали ходить, искать сохранившиеся дома, у кого можно было бы побыть. И совершенно неожиданно мой папа встретил довоенную соседку. А она во время войны оставалась и устроилась в чьей-то квартире, из которой уже эвакуировались люди, на улице Красный Ручей. Мы жили у нее, пока не обустроились.

Вообще было страшно. В Крепостной стене люди жили. Это я видела! И это ужасно было. Поздно вечером когда шли, ветер свистел и железные окна от ветра ударяли. Можно было встать там, где сейчас часы, и видеть весь город. Вся Советская была разрушена, абсолютно. Или перед пединститутом, где гостиница, единственное, что было видно — собор. Заднепровье как на ладони просматривалось. Было все разрушено. Не зря правительство в 1943 году издало постановление об оказании помощи Смоленской области.

Я пошла в ГорОНО, мне дали направление в седьмую школу. Но я же была кандидатом в члены партии, мне надо было в райком прийти. В райкоме стали со мной знакомиться и говорят: «Мы вас не отпустим. Вы нам нужны. Нам нужен лектор-пропагандист. Вы с историческим образованием, сейчас нужно работать с народом». И пошло: райком, горком, потом обком партии, начальник управления культуры…

***

Когда я была начальником управления культуры, мы праздновали 1100-летие Смоленска. Это 1963 год. Такой был праздник!

С космонавтом Германом Титовым, 1962 год. Фото из семейного архива

И вдруг, когда я сидела в кабинете, звонок: «Это говорит Трубицын (первый секретарь Смоленского промышленного обкома КПСС. — Примеч. РП). Зайдите ко мне». Когда шла, думала: за празднование меня уже наградили, отметили заслуги мои в подготовке и проведении этого праздник. Он меня вызвал тоже поблагодарить? Наивная была.

Захожу, там уже стоял председатель Промышленного облисполкома Николай Федорович Ребрик. Трубицын даже не предложил мне присесть — вот была культура человека. Он бывший железнодорожник. И говорит: «Нина Сергеевна, у меня созрел план реконструкции города Смоленска. Мешает Крепостная стена и мешают храмы. Крепостная стена уже выполнила свою роль, а храмы, вы знаете, как Хрущев относится к религии. Поэтому тоже их можно разрушить». Я слушаю и не понимаю, что за бредовая идея у первого человека области. Он же даже названия этих храмов не знал!

Когда он закончил, я говорю: «Евгений Григорьевич, мне можно сказать? Меня удивляет ваше задание. Вы знаете, Крепостная стена — это выдающееся оборонительное архитектурное сооружение, которое построено нашим русским государством в конце XVI века и в начале XVII. Борис Годунов в 1695 году приезжал сюда специально для того чтобы построить ее, чтобы она служила крепостью, чтобы обеспечить сохранность Москвы. И потом, вы не забывайте, что наша Крепостная стена находится под охраной правительства. В 1918 году Владимир Ильич Ленин подписал документ об охране всех памятников. Недавно вышло постановление правительства об охране памятников старины». — «Вы говорите, что под охраной правительства?» — «Да». — «Тогда знаете, Нина Сергеевна, оставьте, — он расширил свои руки, — вот такой кусок».

Я его убеждала, убеждала — вижу, ничего не получается, говорю: «У вас все?» — «Нет. Вы мне завтра принесите график разрушения Крепостной стены для бульдозера! Я бульдозерами вас обеспечу». — «График я составлять не буду, а заявление о своем освобождении от должности напишу», — сказала я.

Написала заявление, пошла к Ребрику. Работать с таким руководителем дальше в управлении не могла. Ребрик сказал, что надо в исполкоме восемь человек опросить, согласны ли они меня освободить от должности. Я стала ходить.

К первому — Виктору Ивановичу Недосекину. Изумительный дядька. Бывший секретарь Свердловского обкома. Во время войны со Сталиным лично разговаривал. Он почитал и говорит: «Вы что?! Почему вы хотите уйти?». Я объяснила. Он на моем заявлении тогда написал крупными буквами: «Категорически возражаю против освобождения».

Пошла к другим. Все были против. Тогда решили собрать исполком. Я доложила, какое мне дано задание и почему не могу его выполнять. Со мной согласились. Я не стала их просить устроить меня куда-нибудь. Сама думаю, решу, куда мне идти.

Мне повезло. На второй день ко мне пришел бывший ректор пединститута Дунаев Александр Дмитриевич. У него уходил в обком партии проректор. Но я же не кандидат наук. А Дунаев сказал, что предшественник тоже не был кандидатом. Повез меня к министру. Министр меня выслушал и через 10 минут приказ был готов. Подтвердили мое назначение проректором.

И я 25 лет работала. Я очень довольна.

***

В 1988 году мне 70 лет исполнилось. Тогда ректором был Куксин. Говорю, Алексей Никифорович, хватит мне.

За 25 лет работы получила орден Дружбы народов. Министерство присвоило мне звание «Отличник просвещения СССР». Министерство высшего образования отметило знаком за отличные успехи в работе. И медали получала от правительства.

Я никогда не теряла связь с теми, кто меня обогащал. Когда была еще в управлении культуры и в обкоме, такая дружба сложилась с Рыбченковым, нашим смоленским художником! Мы не только переписывались. Он каждый год приезжал, мы встречались. Он подарил мне альбом с дарственной надписью. Столько книг написал о Талашкине, о художниках Смоленщины…

***

Для меня очень дорого… Это был 1957 год. Я была замом заведующего отдела пропаганды. Образование, культуру, здравоохранение, радио, телевидение, газеты курировала. Павел Иванович Доронин, самый изумительный из всех секретарь обкома, во время войны был начальник политуправления Сталинградского фронта, молодой еще, 29 лет, в Курске первым секретарем обкома партии был. Такая личность! Так вот, он мне по внутреннему телефону звонит, просит зайти к нему. Я захожу, он мне дает трубку. Говорю: «Я у телефона». И вдруг голос Сергея Сергеевича Смирнова! Я каждый день слушала его передачи по радио, когда он читал письма фронтовиков, рассказывали о героях Брестской крепости. Он говорит, что у него очередное задание, теперь к смолянам. Надо связаться с райвоенкоматами и выяснить, есть ли у них бывшие защитники Брестской крепости. Я сказала, что мне нужна неделя.

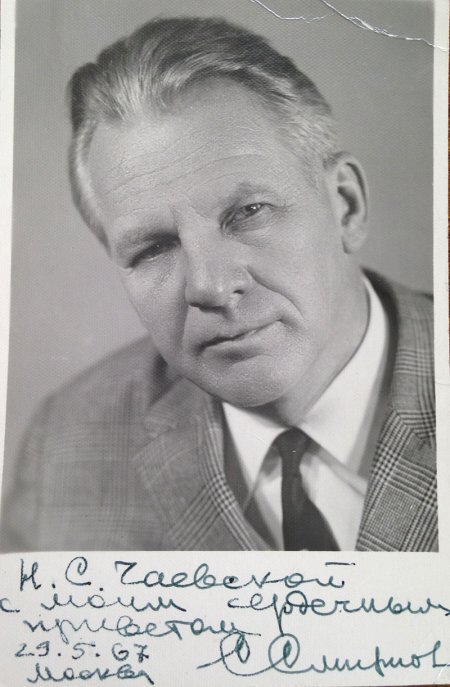

Фото, подаренное Нине Чаевской Сергеем Смирновым. Фото из семейного архива

Стала обзванивать военкоматы. В течение двух дней обзвонила 26 военкоматов. Всем дала задание, сказала, что это просьба Сергея Сергеевича Смирнова. При помощи финсектора нашего обкома побеспокоилась, чтобы гостиницу забронировать, со столовой поговорила, чтобы их в первую очередь обслуживали. Оказалось, в 14 из 26 районов были участники обороны Брестской крепости.

Приехал Сергей Сергеевич. До трех ночи сидел с защитниками, беседовал, расспрашивал. Я попросила в мединституте актовый зал для их встречи. Съездили на авиационный завод — там тоже встречу провели. Конечно, пошли в парк Блонье, около памятника Глинке сфотографировались. И Сергей Сергеевич на обороте фотографии подписал: «Нине Сергеевне, нашему командиру». И все защитники подписали.

В заслугу это я не ставила себе. Я была заинтересована, чтобы о наших смолянах писали, говорили по радио. Мне было приятно, что смоляне тоже были защитниками.

Смирнов не забывал меня. Он звонил очень часто. Присылал мне посылочки: свои книги, журналы, в которых писал. Мне это очень дорого.

Проректор Смоленского пединститута по заочному обучению, 1975 год. Фото из семейного архива

В 1972 году, по-моему, у нас дневному отделению студентов литфака надо было поехать на стажировку в город Лодзь (Польша — Примеч. РП). Мне пришлось возглавить тогда эту группу студентов. Когда мы возвращались обратно, в Бресте наш состав очень долго стоял. Я пошла на вокзал уточнить у дежурного, сколько по времени займет стоянка. Стою около справочного бюро, и вдруг меня сзади хватает здоровый мужчина: «Нина Сергеевна, как вы здесь?!» — «Из Лодзи везу студентов». — «А мы только открыли мемориал Брестской крепости! Это чудо! Берите сейчас такси и поезжайте посмотреть!» — «Сергей Сергеевич, у меня желание огромное увидеть этот мемориал, тем более с живыми защитниками беседовала, но я бросить не могу поезд со студентами». Он меня узнал! А прошло уже больше года. Это такое приятное воспоминание было. Человек такой большой души! Поэтому он и взялся за такую тему, как Брестская крепость.

***

Я рано потеряла мужа, он от инфаркта умер. Встретились во время войны. Он был профессор по ботанике. У меня единственная дочка — Лена. Она преподает в институте. Окончила английское отделение пединститута, аспирантуру по философии. У дочки сложилась очень хорошая семья, я благодарна за их внимание ко мне.

Я поддерживаю связь с бывшими коллегами по работе. Звонят мне, интересуются состоянием здоровья. Не забывают приглашать меня на встречи, огоньки. Даже не знаю, как студенты находят мой номер телефона, звонят мне даже из Витебска: «Нина Сергеевна, это бывший историк!»

***

Разные воспоминания остались. Я критически отношусь и к плюсам, и к минусам. Считаю, что в прошлом было много хорошего. У нас люди были гораздо добрее, отзывчивее. Довоенный Смоленск с точки зрения культуры — ухоженный, всегда чистенький. Посмотрите, сейчас проведут какое-нибудь мероприятие, на Блонье находят банки, бутылки, еще что-нибудь — какая-то низкая культура людей. Смоленск был интеллигентнее, добрее.

Все довоенное время я не ощущала отрицательного отношения к руководителям. Кому я очень симпатизирую — это председателю правительства Косыгину. Для меня он был бог. Его культура, интеллигентность, скромность. А главное, он очень хорошо направлял работу правительства.

Я не ощущала какого-то унижения по сравнению с мужчинами. Мне очень многие симпатизировали, так честно, по-женски если сказать. Даже сейчас есть секретари райкомов, которые еще живы остались, они вспоминают: Нина Сергеевна — светлое пятнышко было в обкоме, к кому хотелось зайти.

У меня когда спрашивают, в чем секрет моей молодости, я отвечаю — любила людей.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости