Новости – Люди

Люди

Литераторы «в собственном соку»

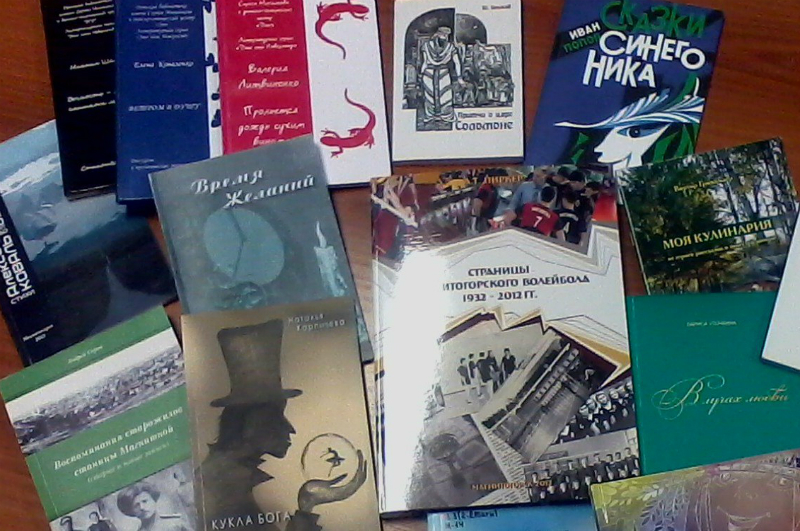

Книги, изданные магнитогорцами в 2013 году / Фотография предоставлена библиотекой им. Люгарина

Как живут магнитогорские писатели

10 апреля, 2014 14:03

10 мин

В конце марта были названы имена лауреатов третьей Южно-Уральской литературной премии. Представителей Магнитогорска среди них не было — они не вошли даже в предварительный шорт-лист. На поэтическом и прозаическом фронте Магнитки затишье уже не первый год. Литераторы винят в этом смену поколений. Почему возник спад в городской литературе, разбирался корреспондент РП.

Южно-Уральская премия была учреждена областным движением «За возрождение Урала» в 2012 году. В ней принимают участие полторы сотни претендентов. Лучшим губернатор вручает статуэтку и премии в размере от 20 до 40 тысяч рублей. В 2013 году каждый десятый из конкурсантов был магнитогорцем — заявки на премию подали 15 человек. В 2014-м — девять.

– В основном, это старшеклассники из литературной студии — они зарегистрированы в номинации «Талантливая молодежь», — рассказывает корреспонденту РП помощник руководителя аппарата движения «За возрождение Урала» Евгения Пилипюк. — И кроме них, еще несколько человек подавали заявки сами. Некоторые из них принимали участие и в первой, и во второй премии. Итоги подведены, они получат дипломы участников. И еще мы готовим литературный альманах, где печатаются материалы, произведения участников. Как только выйдет, он будет им отправлен.

Елена Холодова, руководитель литературной студии «Мечта», участники которой совместно отсылали свои работы в Челябинск, признала: в магнитогорской литературе есть проблемы.

– Особых надежд, что вдруг появится кто-то, кто сможет «выстрелить» на областном или всероссийском уровне, я не питаю. У каждого из наших авторов свои собственные неразрешимые проблемы. В городе литературная яма. Это видно по городскому детскому конкурсу — нет смены, а те, кто есть сейчас, в общем-то, уже практически показали, кто и что может.

Между тем, литературная жизнь Магнитогорска идет без перерывов — печатаются книги, появляются новые имена. В 2013 году в свет вышли стихотворные сборники «Сказки синего Ника» Ивана Попова, «Воскресший» Вячеслава Абрамова, «Дороге нет начала» Валерия Кадошникова, «Тем, кто уходит в небо» Алексея Коваля, «В лучах любви» Ларисы Уточкиной, «Вечность — это слишком мало» Михаила Шаля. Выпущены они были за счет самих авторов в городских издательствах. Следить за очередными публикациями помогает сайт «Литмагнит», где у каждого автора из Магнитогорска есть свои страницы. Его создатель — поэт и программист Денис Коновальчик.

– Книги и сборники местных авторов выходят регулярно, — рассказывает Денис Коновальчик. — «Бумажные» версии, в основном, раздаются друзьям и знакомым и уходят в библиотеки, но иногда их можно увидеть и на прилавках местных книжных магазинов. А вот интернет-версии книг почитывают не только в Магнитогорске. Что касается резонанса, то он обычно весьма невелик. Но ведь сейчас мы живем в эпоху, когда и труды куда более серьезных литераторов не жалуются вниманием.

В городе действуют и литобъединения — кроме детской студии «Мечта», есть еще и лицейское лито Татьяны Таяновой. Для взрослых авторов-любителей — лито «Магнит» и клуб «Девять первых». Туда можно прийти, прочитать свои произведения, узнать мнение других литераторов.

Профессиональные авторы разделены на два писательских союза — 10 человек входят в региональное отделение Союза российских писателей, еще 13 являются членами Союза писателей России. Эта система сложилась в отечественной литературе с 1991 года: тогда на две организации распался бывший советский Союз писателей. Авторы выбирали себе лагерь в зависимости от своих идейных предпочтений: в Союз писателей России шли те, кто рассчитывал на поддержку от государства. Члены обеих организаций собираются несколько раз в год, чтобы обсудить возможность публикации в областных литературных журналах и издания своих книг.

С февраля 2011 по январь 2012 оба союза понесли потери. Из жизни ушли мэтры магнитогорской литературы: наиболее публикуемые и обсуждаемые авторы, руководители литклубов. Это писатель-фантаст, член Союза писателей России Алексей Атеев, член-корреспондент Академии литературы Александр Павлов и члены Союза российских писателей и редакторы трех книжных серий Юрий Ильясов и Николай Якшин. Ильясов, Якшин и Павлов вели три литобъединения. Их усилиями в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл» регулярно выходили литературные полосы. После 2012 года все это начало сворачиваться. «МР» от литполос отказалась вовсе, а в «Металле» в рубрике «Литгостиная» теперь публикуют юбилейные очерки о советских писателях из Магнитогорска. Серия «Гармонии таинственная власть…» Юрия Ильясова, бесплатно издававшая сборники магнитогорских поэтов, продержалась всего год после его смерти. Последний том вышел в 2013 году. До этого, в 2008 году, умерла на 25-м томе серия «Литература Магнитки. Избранное». Ее редактором был Николай Якшин.

– Возможность для литературного развития имеется, — говорит руководитель лицейского литобъединения, инициатор общегородских поэтических мероприятий Татьяна Таянова. — Есть литстудии и литобъединения, творческие встречи. Есть Балкон поэтов, Всемирный день поэзии — четвертый год он уже проводится в лицее при МаГУ. Бывают презентации, творческие встречи. Не думаю, правда, что они вызывают большой интерес в городе. Да и пресса неохотно подхватывает тематику местных книг. Я как критик пишу иногда, но при передаче статей в газеты всегда сомневаюсь, что опубликуют. В лицее вот затеяли проект «Самиздат» — без всяких номеров собираемся издавать книжки участников лицейской литстудии. С их собственными иллюстрациями. Там, конечно, немного страниц. Но это воодушевляет авторов. Кто такой поэт без книги?

Балкон поэтов и Всемирный день поэзии, организованные Татьяной Таяновой, проходят раз в год. Они дают возможность каждому подняться на сцену и прочитать свои произведения — обычно три-четыре стихотворения. Зрелые литераторы в них участвуют нечасто.

– У меня есть ощущение, что профессиональным литераторам достаточно жить в своем узком кругу, — вздыхает Таянова. — Давать почитать книжки друзьям и знакомым. Я пытаюсь устраивать что-то массовое. Профессиональные писатели — редкие гости. Наверное, или я плохо зову, или большой поток любительского чтения не устраивает, не знаю. Есть в городе обособленность — обособленность определенных групп. А почему? Потому что она всегда была. Редко кто — Цветаева, Лермонтов — может прожить без группировок и объединений вообще. Почва, питательная среда, сок или общий рассол, это важно и здорово. Как конкуренция, конфронтация и даже литборьба. Все это делает пространство литературы живым. Что бродит, потом может пьянить. Это здорово. Но почаще общаться, проводить какие-то совместные акции городской литсреде точно необходимо.

Поэтесса, член Союза российских писателей Наталья Карпичева считает, что в городе есть проблемы с литературной средой:

– Как мне слышится, сегодняшний литературный Магнитогорск не молчит, но и не слишком шумит. Пульс, в общем, прощупывается, но состояние пациента вызывает опасения. Формально вроде бы есть то ли два, то ли два с половиной городских лито. Концентрация для такого города, как Магнитогорск, достаточная. Устроены они вроде бы демократичнейшим образом. Но говорить о связях между литераторами было бы наивно. Независимые атлеты. Тут исторически сложившийся парадокс: профессиональные и публикуемые, например, члены обоих писательских союзов, относятся к подобным формам общения слишком несерьезно. Все прочие, напротив, слишком серьезно. Магнитогорской литературной школы сегодня как таковой нет. Магнитогорского литературного колорита — тоже. Говорить о так называемом «магнитогорском тексте» тоже не приходится. Вообще эпоха единодушия и единомыслия, кажется, прошла, а действующие игроки слишком по-разному сформированы временем, обществом, литературными предпочтениями. Такое ощущение, что смена поколений происходит каждые два-три года, а границы между поколениями имеют вид пропасти.

Кроме того, Карпичева отмечает, что магнитогорским писателям и поэтам не хватает устойчивых контактов с коллегами из других уральских городов: челябинцами и екатеринбуржцами.

– Есть города, люди и проекты, которые в частном порядке выходят на отдельных авторов из Магнитогорска, предлагают сотрудничество, взывают к участию. Так, например, есть «Антология современной уральской поэзии» и Виталий Кальпиди с большим коллективом единомышленников из Челябинска, Екатеринбурга, Перми и так далее. В его проектах в разные годы «засветилось» несколько магнитогорских авторов. Но это, по большому счету, одностороннее движение. Вообще всякого рода сотрудничанье и соподдержка в соседних литературных вселенных довольно сильны, в Магнитогорске же с подобными инициативами печальней и тише, если не считать некоторых молодежных вылазок в интернет-пространство, блещущих прежде всего инициативностью. Есть в городе две достаточно серьезных школы. Имею в виду литературные кружки Татьяны Таяновой и Елены Холодовой, где литературные дети встретят понимание и поддержку. Хотя эти кружки организационно и подведомственно привязаны к определенным учебным учреждениям, но рады там всем, и никого не прогонят. Остается только выбрать между харизмами и подходами педагогов — а они очень разные.

Ведущий «Литмагнита», автор книги «Песни от фонаря» Денис Коновальчик философски относится к разобщенности городских авторов и оторванности местной литературы от остального мира.

– Областные мэтры, насколько могу судить по публикациям в прессе, периодически наезжают в Магнитогорск, но дальше таких, в общем-то, формальных встреч дело не идет. Впрочем, еще неизвестно, что лучше — когда властям нет дела до литературы, как сейчас, или когда они настолько озабочены ею, что начинают активно вмешиваться в писательский процесс. А затишье на литературном фронте — вещь относительная. С одной стороны, издать собственную книгу сейчас на порядок легче, чем двадцать лет назад — были бы средства. С другой стороны, интерес к литературе сейчас невелик, и выход новой книги не становится сколько-нибудь значимым событием. Впрочем, так дела сейчас обстоят отнюдь не только в Магнитогорске. Что касается отсутствия связи между авторами, то кто-то из местных литераторов — кажется, Олег Щуров — сказал: «Люди никогда не объединяются для хорошего. Люди объединяются для плохого». При всей пессимистичности этой фразы приходится признать, что всероссийские писательские объединения исчерпали себя, погрязнув в финансовых распрях и политиканстве. На фоне этого оазисом кажутся небольшие клубы единомышленников, литобъединения. Хочется, чтобы их было больше. Но все-таки главный «союз писателей» — это союз с вдохновением и письменным столом.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости