Новости – Люди

Люди

Тюрьма не дурна: пуста не стоит

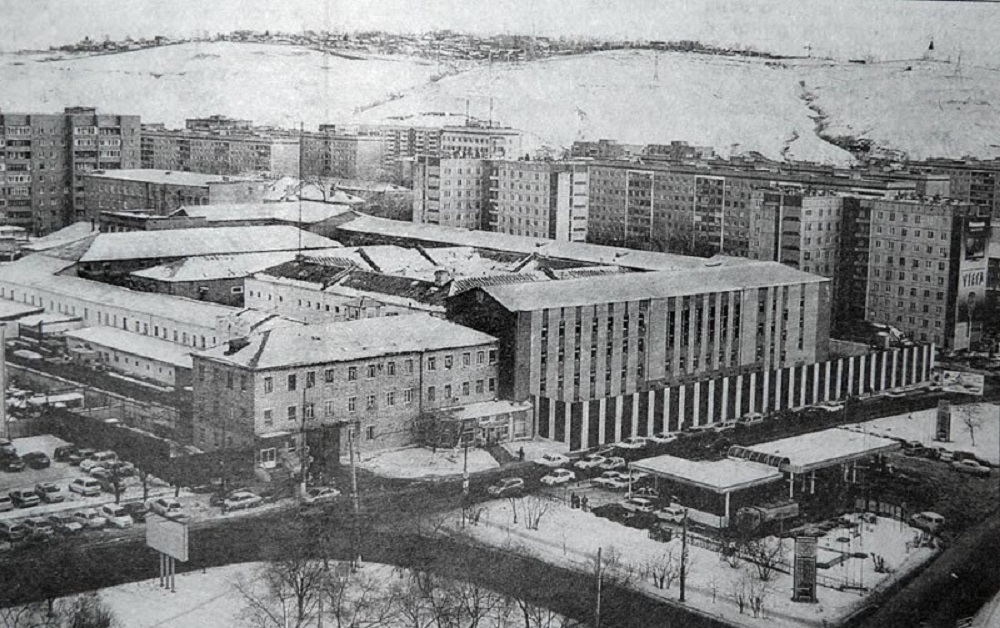

Следственный изолятор №1 ГУ ФСИН России по Красноярскому краю. Фото из архива ГУ ФСИН

История тюрьмы — знакового места Красноярска, которое чаще остальных упоминается в воспоминаниях, книгах и исторических документах

5 февраля, 2015 12:12

16 мин

В этом похожем на крепость здании побывало, пожалуй, больше знаменитостей, чем где бы то ни было еще в Красноярске. Здесь сидели писатели Николай Чернышевский, Владимир Короленко и Матэ Залка, Иосиф Сталин, большевик Яков Свердлов, командир женского батальона смерти Мария Бочкарева, составитель первой карты Байкала Иван Черский, историк Лев Гумилев, дочь Анастасии Цветаевой Ариадна Эфрон, автор романа «Наследник из Калькутты» Роберт Штильмарк, актер Георгий Жженов, певица Лидия Русланова, тысячи безымянных узников. Сегодня старая тюрьма на улице Республики скрыта за глухим забором, обросла постройками и преобразована в СИЗО-1, которое по итогам 2014 года признано лучшей тюрьмой России.

«Белый лебедь»

– Наказывать ссылкой в Сибирь впервые начали в 1649 году, — рассказывает РП историк Иван Силантьев. — Изначально так карали только за уголовные преступления, но с 1686 года эту меру наказания распространили также на политических преступников, вольнодумцев и бунтовщиков. Красноярск на 3 века стал одним из центров пересылки, откуда затем попадали или на север края, в Туруханский край, и на юг — в Минусинск, или дальше по этапу, в Якутию и на Сахалин.

К середине XIX века поток заключенных был уже настолько велик, что стало понятно — Красноярску срочно нужна новая просторная тюрьма взамен старой, обветшавшей, деревянной, да к тому же расположенной в самом центре города (там, где сейчас находится стадион «Локомотив»). К строительству подошли с размахом. Под комплекс тюремных зданий городские власти выделили возле берега реки Качи более 7 десятин земли, бывших тогда окраиной города.

Главный корпус построили в 1864 году. Трехэтажный (общая высота — 25 метров), сложенный из кирпича, он стал самым высоким гражданским строением в почти полностью деревянном Красноярске тех лет. Выше были только соборы и колокольни.

– В здании тюрьмы нет ни одного деревянного перекрытия — и стены, и своды полностью выложены из кирпича, — рассказывает корреспонденту РП майор внутренней службы ГУФСИН России по Красноярскому краю Альбина Рублева. — Устроить поджог нельзя. Толщина стен составляет около полутора метров. А кованые решетки на окнах практически невозможно перепилить или сломать. Для дополнительной гарантии прочности они проходят и внутри стен. Кстати, их пока ни разу не меняли, они до сих пор в отличном состоянии, как и двери. Система безопасности продумана настолько хорошо, что за все время существования красноярской тюрьмы из нее не сумел сбежать ни один заключенный.

Когда здание было достроено, массивные кирпичные стены оштукатурили и побелили. За белый цвет, нетипичный для тюрем тех лет, красноярский острог получил неофициальное прозвище «Белый лебедь». Годы спустя такое же романтическое название получили изолятор в Великом Новгороде и колония особого режима в пермском Соликамске.

Вместе с основным корпусом были построены женская тюрьма, пересыльные казармы, больничные бараки, контора, экспедиция, помещения для администрации и персонала тюрьмы, мастерские, кирпичный завод, амбары, конюшни, столовая, а также небольшая дворовая часовня и виселица рядом с ней. Все они были деревянными, поэтому до наших дней не сохранились. Благодаря такому размаху губернская тюрьма получила звучное официальное название — Красноярский тюремный замок. Он стал одним из крупнейших в России, а потом и в СССР. Первоначально в нем содержали одновременно 300 заключенных, однако скоро им пришлось потесниться — к концу XIX века в тесных камерах размещалось до 500 арестантов.

Хлеб да каша

Несмотря на монументальный облик Красноярского тюремного замка, быт его узников был убог и суров. В крохотных камерах размером 2 на 3 метра одновременно размещались 9-10 человек. Спать приходилось по очереди. По правилам распорядка, на всех нарах должны были быть войлочные подстилки или «травники» — матрасы, набитые сеном. Однако их катастрофически не хватало, и узникам приходилось спать, укрываясь казенной одеждой, из-за чего она быстро изнашивалась и превращалась в лохмотья. Кормили впроголодь.

– Из казенных средств на питание одного узника выделялось всего 3 копейки в день. Сумма явно недостаточная, — поясняет Иван Силантьев. — Поэтому смотритель Красноярского тюремного замка вынужден был периодически отпускать заключенных на свободу — просить возле храмов Христа ради. А в тюремных мастерских даже изготовили специальные «фирменные» кружки для сбора пожертвований, которые разместили по всему городу. Сердобольные горожане достаточно охотно жертвовали деньги. Но главное — приносили в тюрьму продукты, благодаря чему арестанты хотя бы иногда ели мясо, рыбу, яйца и масло, а не только кашу да хлеб. Кстати, хлеб по устоявшейся традиции пекли без соли — ее выдавали на руки, и она служила своего рода «внутренней валютой», как и чай, который периодически жаловали тюрьме богобоязненные купцы.

Чтобы разнообразить скудный рацион заключенных, городские власти в 1974 году выделили тюрьме небольшой участок земли возле Качи. Там разбили огород, где арестанты сами выращивали овощи.

Сидеть без дела в Красноярском замке узникам не давали — нечего зря казенный хлеб проедать. Исполнять трудовую повинность заставляли всех без исключения. Те, кто был обучен ремеслу, тачали сапоги, портняжничали, ткали холсты, мастерили мебель и даже рисовали картины в тюремных мастерских. Горожане делали заказы охотно — стоимость подневольной работы была копеечная. Остальных использовали на работах, где требовалась не квалификация, а физическая сила и отсутствие брезгливости. Арестанты выполняли все грязные работы внутри тюрьмы и за ее пределами — убирали мусор и снег на городских улицах и базарных площадях, вывозили нечистоты. Любой городской обыватель мог подать в тюрьму заявку, и в его распоряжение за небольшую плату предоставляли столько заключенных, сколько ему требовалось. А в 1885 году на территории замка был построен кирпичный завод — из кирпичей, сделанных руками арестантов, построено большинство дореволюционных зданий Красноярска.

«Отдохнуть» в камерах заключенным не давали даже в выходные. По воскресеньям и в праздничные дни их выводили на церковную службу. Прослушав божественную литургию и проповедь в исполнении приходящего священника, каждый узник обязан был исповедоваться и покаяться в содеянном. Батюшка проходил в тюремную часовню через специально проложенный под землей подземный ход, чтобы его жизни ничто не угрожало.

– К XX веку про существование тайного тоннеля забыли, — говорит Альбина Рублева. — Его случайно обнаружили лишь в 1952 году сотрудники НКВД, в чье ведение перешла тюрьма. Тоннель сразу же забетонировали, часовенку, к которой он вел, снесли.

За малейшее нарушение распорядка или, к примеру, за отказ дать нужные показания, арестантов ждал карцер. За пару дней в нем заключенные претерпевали все муки ада. Для начала на них надевали специальный железный ошейник с торчащими внутрь железными шипами. Прилечь поспать или хотя бы просто прислониться к стене в нем было невозможно — острые шипы сразу вонзались в кожу. Особо буйных ждали смирительные рубашки (их фасон оставался неизменным до 50-х годов прошлого века) и «закаливающий» душ из ледяной воды. Если воспитание карцером не производило должного впечатления на заключенного, то его отправляли в камеру пыток с инструментами, не изменившимися со времен средневековья. А тех, кого приговаривали к смертной казни, публично запарывали плетьми до смерти. Палачи были мастерами своего дела — после первого удара их плети кожа на спине жертвы сразу лопалась до костей. Казнь через повешение на этом фоне выглядела как милость.

Палачей, кстати, не нанимали из городских, а подбирали из самих же заключенных. Соблазняли бонусами — вместе 3-х копеек, которые отводились на питание обычного заключенного, палачу выдавали целых 8, к тому же не нужно было трудиться в мастерских или на вывозе нечистот. Но зато и риск был выше. Короленко в своей книге «История моего современника» писал, что в камере, в которую его поместили в Красноярске, незадолго перед тем нашли повешенным очередного палача.

Школа милосердия

Лучшей и самой известной частью Красноярского тюремного замка была больница, которой в 70-80-е годы XIX века заведовал знаменитый на всю Россию врач Павел Иванович Мажаров.

– Заключенные добирались до Красноярска в среднем за 2 года, — рассказывает корреспонденту РП историк Сергей Баранцев. — По этапу они шли пешком, закованные в кандалы. На телегах везли лишь совсем немощных и больных. Вместе с арестантами зачастую добровольно отправлялись в Сибирь жены и дети — ждать, когда муж и отец вернется домой через 25 лет каторги, смысла не было. Поблажек по пути не давали, гнали вперед и в лютую стужу, и в жару. Плюс гнус, заразные болезни, плохое питание. На пути от Томска многие уже едва держались на ногах. Но все же держались, говорили друг другу: «Терпи, лишь бы до Красноярска дойти, а там дед (так называли осужденные Мажарова между собой), он вылечит».

Энтузиаст и подвижник Мажаров превратил красноярскую тюремную больницу в лучшую в России, что неоднократно подтверждали чиновники, прибывавшие с инспекциями из Москвы. Его стараниями был оборудован по последнему слову врачебной техники тех лет больничный барак на 80 мест. Чтобы остановить распространение заразных болезней, он организовал специальную камеру для дезинфекции от вшей, добился частого посещения заключенными бани и постройки отдельного холерного барака. Всем больным полагалось не только усиленное питание со свежим молоком, отборным мясом и туруханскими стерлядями, но даже красное вино. Средства на «приварок» Мажаров всеми правдами и неправдами выбивал у попечительского комитета тюрьмы, в который входили губернатор и «лучшие люди» города.

Красноярскому тюремному замку вообще везло на добрых людей. Местный священник добровольно учил заключенных грамоте.

– А в 1910 году в уголовно-кассационном департаменте Правительствующего Сената разбиралось дело смотрителя Красноярской тюрьмы Федора Валькова, — рассказывает Иван Силантьев. — Его обвинили в том, что он давал узникам, особенно политическим, слишком много поблажек. Размещал их не в камерах, а в цейхгаузах для надзирателей. Разрешал свободно пользоваться библиотекой, освобождал от обязательных богослужений по воскресеньям. Отпускал порыбачить и искупаться на Енисей. Разрешал амурные свидания с дамами и звонки по казенному телефону, что было непозволительной роскошью. И даже на собственном экипаже вывозил на загородные пикники. А камеры окуривал можжевельником для дезинфекции и уничтожения дурного запаха. За подобные вольности Валькова, разумеется, отстранили от должности, но не более. Его оправдали, поскольку вынуждены были признать: благодаря либеральной политике смотрителя в тюрьме практически полностью прекратились беспорядки.

Возможно, благодаря стараниям как раз таких доброхотов, некоторым городским обывателям подневольная жизнь в Красноярском тюремном замке казалась привлекательнее, чем свобода.

– Красноярская тюрьма была особенно переполнена зимой, — поясняет Иван Силантьев. — С наступлением холодов бедняки, которым негде было жить или нечего есть, совершали мелкие правонарушения, чтобы их посадили на несколько месяцев. Степень тяжести содеянного рассчитывали так, чтобы гарантированно выйти к концу весны, к началу поденных работ. Иногда на преступления шли и горожане, имевшие постоянный заработок и крышу над головой. Дело в том, что городская больница была хронически переполнена, шансов туда попасть было мало. Поэтому если свалила болезнь, а денег на врача нет, оставался один путь — в тюрьму. Там уже «дед», Мажаров, точно поставит на ноги.

Некоторые, сев в тюрьму, стремились пристроить туда же свою семью.

– До наших дней сохранилось одно из ходатайств на имя смотрителя тюрьмы. В нем заключенный просит разрешить его жене и трем дочерям поселиться вместе с ним в тюремной камере, — рассказывает Альбина Рубцова. — На свободе, по словам просителя, их гарантированно ждет голодная смерть, потому что мусульманки не смогут найти работу в Красноярске. Удивительно, но смотритель разрешил двум несовершеннолетним дочерям поселиться вместе с отцом в камере, где было еще как минимум 5 взрослых мужчин. А жене и старшей дочери в такой милости отказали.

Чтобы хоть как-то решить проблему с содержанием детей, которые отправлялись по этапу вслед за родителями, в 1882 году при Красноярском тюремном замке открыли специальный приют для детей арестантов. В него отправляли также детей, родившихся у женщин-каторжанок.

Дом лишения свободы

После победы большевиков порядки и нравы стали еще более суровыми. Красноярский тюремный замок переименовали в Дом лишения свободы. В годы гражданской войны и послевоенной разрухи в нем катастрофически не хватало еды, топлива и одежды. Начала распространяться эпидемия тифа. Врачей и лекарств тоже не было. Больные арестанты лежали на одних нарах со здоровыми. Умирал каждый десятый. Заболела и почти вся тюремная администрация.

– На то, чтобы остановить эпидемию тифа, ушло несколько лет, — рассказывает Иван Силантьев. — Положение перестало быть катастрофическим лишь к середине 20-х годов. Но с началом первой волны сталинских арестов в 1927 году ситуация снова резко ухудшилась. Вместо 850 человек, как было положено по советским нормам, в красноярском Доме лишения свободы одновременно содержалось от 1500 до 1700 человек. Напомню, что до революции тюрьма считалась переполненной, когда в ней одновременно содержалось 500 арестантов. Теснота и антисанитария стали ужасающими. Не хватало не только элементарных постельных принадлежностей и одежды, но и обычного мыла. Питание было соответствующим. На прокорм одного заключенного выдавалось 100 грамм мяса, 600 грамм хлеба, 25 грамм соли, 100 грамм капусты, 100 грамм картофеля, 30 грамм сала, свекла, морковь, перец и лавровый лист. Но и это на бумаге, на практике большую часть продуктов разворовывал тюремный персонал.

Тюрьма перешла в ведение НКВД, потом — МГБ. В подвале была организована специальная расстрельная комната, которая, как и пыточная, пустовала редко.

– С началом Великой Отечественной войны «богатый» рацион заключенных снова урезали, — рассказывает Альбина Рубцова. — Выдачу хлеба сократили на 100 грамм, а формы, в которых его выпекали, перестали смазывать растительным маслом. Вместо мяса начали выдавать кости выбракованных лошадей, причем на одних и тех же костях суп варили по нескольку раз. Сахар исключили из меню полностью, теперь его нельзя было даже купить в ларьках на территории тюрьмы. Зато работать стали заставлять в несколько раз больше.

В послевоенные годы жизнь заключенных постепенно стала налаживаться. Сейчас бывший тюремный замок преобразован в крупнейшее в Красноярском крае СИЗО-1. В корпусах следственного изолятора 300 камер. На каждого арестанта приходится по четыре метра площади. Кормят, по словам Альбины Рубцовой, хорошо — питание трехразовое, сбалансированное, «экологически чистое и безо всяких усилителей вкуса». В каждой камере теперь есть горячая и холодная вода, холодильник, чайник, телевизор и видеокамера, через которую за заключенными наблюдают круглосуточно. Спать в неположенное время нельзя, можно лишь ходить, сидеть и разговаривать.

На окнах — все те же чугунные решетки XIX века. А в коридорах, установленные еще при постройке тюрьмы, специальные ключеулавливатели — трубы, уходящие в стены. С первых дней существования Красноярского тюремного замка надзирателей обязали в случае бунта первым делом бросить в них ключи от камер, чтобы заключенные не сумели их отнять. Это правило тоже пока никто не отменял.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости